- •Курс «Физика пласта»

- •Физические свойства горных пород – коллекторов нефти и газа.

- •Гранулометрический состав горных пород.

- •2.Пористость горных пород.

- •Методы измерения пористости пород.

- •Проницаемость горных пород.

- •Единицы измерения проницаемости k.

- •Движение смеси жидкости и газа.

- •Движение смеси нефти, воды и газа в пористой породе.

- •Зависимость проницаемости от пористости и размера пор.

- •Распределение пор по размерам. Кривые. Капиллярное давление – насыщенность пор смачивающей фазой.

- •Определение абсолютной проницаемости.

- •Удельная поверхность горных пород.

- •Методы определения удельной поверхности горных пород.

- •Коллекторские свойства трещиноватых пород.

- •Физико-механические свойства горных пород.

- •Напряженные состояния и деформация горных пород в массиве.

- •Виды деформаций.

- •Упругие свойства пород.

- •Напряженное состояние пород в области горных выработок.

- •Определение напряжений в горной породе в призабойной области скважин.

- •Деформационные и прочностные свойства горных пород.

- •Влияние давления на коллекторские свойства пород.

- •Упругие колебания в породах. Акустические свойства пород.

- •Vp/vs 1.514

- •Тепловые свойства горных пород.

Гранулометрический состав горных пород.

Гранулометрический анализ используется для определения дисперсности минеральных частиц, несцементированных песков и слабосцементированых песчаников. Дисперсность сцементированных пород узучается в шлафах под микроскопом. Степень дисперсности пород влияет на ряд ее свойств: пористость, проницаемость, удельную поверхность, капиллярные свойства и т.д. При выполнения гранулометрического анализа породы разделяют на фрикции по размерам частиц.

Гранулометрическим (механическим) составом горной породы называется количественное (массовое) содержание в породе частиц различной крупности.

Размеры частиц горных пород изменяются от коллоидных частиц (размером менее 0,001 мм) до галечников и валунов. Однако для нефтеносных коллекторов, как правило, в пределах 0,01 – 1 мм.

Методы определения механического состава горных пород:

Ситовой анализ (для разделений фракций песка d≥0.05 мм);

Седиментационный анализ (d<0.05 мм).

Стандартные сита с отверстиями: 10; 7; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,25 мм.

Ситовой анализ: сверху располагают сито с наибольшим диаметром отверстий, внизу – с наименьшим. В верхнее сито насыпают 50 гр породы и просеивают 15 мин. Массу частиц в каждом сите определяют взвешиванием.

Седиментационный анализ основан на различии скоростей оседания зерен в вязкой жидкости у частиц неодинаковых размеров.

Скорость осаждения V частиц сферической формы определяется формулой Стокса:

![]() ,

(1.1)

,

(1.1)

где

g

– ускорение свободного падения, d

– диаметр частиц, ν – кинематическая

вязкость жидкости,

![]() - плотность частицы породы,

- плотность частицы породы,![]() - плотность жидкости.

- плотность жидкости.

Формула Стокса имеет пределы и условия применения: 1) считают, что формула (1.1) применима для частиц диаметром 0,1 – 0,001 мм; на частицы меньшего диаметра влияет броуновское движение и слои адсорбированной воды; 2) формула Стокса справедлива для свободного (нестесненного) движению зерен, поэтому массово содержание твердой фазы не должно превыщать 1 %.

Методы седиментационного анализа различны. Основные (при исследовании грунтов):

Способ отмучивания током воды и способ слива жидкости (метод Сабанина);

Метод взвешивания осадка с помощью весов Фигуровского.

При отмучивании грунт помещают в конический или цилиндрический сосуд и регулированием скорости воды, текущей снизу вверх, добиваются выноса из сосуда частиц определенного диаметра, который определяют по формуле Стокса.

В способе слива отделяют медленно оседающие

мелкие частицы от оседающих (более

крупных и тяжелых) путем слива жидкости,

содержащие еще не осевщие на дно сосуда

частицы.

способе слива отделяют медленно оседающие

мелкие частицы от оседающих (более

крупных и тяжелых) путем слива жидкости,

содержащие еще не осевщие на дно сосуда

частицы.

Наиболее совершенный метод седиментационного анализа – взвешивание осадка, выпавшего из хорошо перемешанной суспензии из грунта и воды, на специальный датчик – подложку (например, тонкий стеклянный диск 4). Осадок взвешивают как функцию времени. Если частицы имеют крупные размеры – осадок выпадает быстро, если размеры частиц малы – то выпадение осадка происходит медленно. Взвешивание осадка производят или на весях Фигуровского (рис. 1.1) или на автоматических седиментационных весах (например, модели ВСД – 1/50). В прборе ВСД – 1/50 (диапазон диаметра частиц 1 – 50 мкм) автоматически регистрируется масса осадка (в пределах 0 – 500 мг) как функция времени.

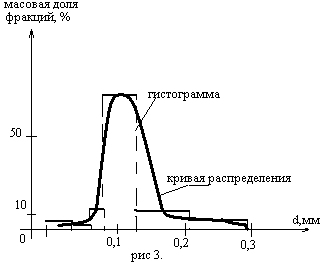

После обработки получают зависимость массовой доли частиц от их диаметра. Результаты отображают в виде графиков (таблиц) двух типов:

к

ривой

суммарного (накопительного) интегрального

гранулометрического состава породы

(массовая доля приdЗ

<d)

;

ривой

суммарного (накопительного) интегрального

гранулометрического состава породы

(массовая доля приdЗ

<d)

;кривой распределения зерен по диаметрам (дифференциальной кривой) массовая доля di≤dЗ≤di+1 частиц в интервале Δd=di+1-di

Степень

неоднородности пород характеризуют

отношением d60/d10,

где d60

– диаметр частиц, при котором сумма

масс фракций с диаметром 0dЗd60

состовляет 60 % от массы образца породы

(массы всех фракций; точка 2 на рис. 2),

d10

– аналогичная величина для 10 % массы

всех фракций.

Степень

неоднородности пород характеризуют

отношением d60/d10,

где d60

– диаметр частиц, при котором сумма

масс фракций с диаметром 0dЗd60

состовляет 60 % от массы образца породы

(массы всех фракций; точка 2 на рис. 2),

d10

– аналогичная величина для 10 % массы

всех фракций.

Диаметр частиц соответствующих точке 1 учитывается при подборе отверстий забойных фильтров для нефтяных скважин.