- •1. Конструкторская документация. Структура и классы эс. Факторы, определяющие построение эс

- •1.1. Конструкторская документация

- •1.2. Структура и классы эс. Факторы, определяющие построение эс

- •1.3. Особенности конструкций радиотехнических систем (ртс). Перспективные конструкции ртс [1]

- •2. Конструкторское проектирование

- •2.1. Особенности конструирования

- •2.2. Интегральные микросхемы (ис). Классификация

- •2.3. Критерии технического уровня и качества эс

- •2.4. Системы несущих конструкций

- •2.5. Конструкция электрических соединений эс

- •2.6. Конструкции печатных плат, гибких

- •2.7. Волоконно-оптические лп [5]

- •2.8. Конструирование линий электропитания [5]

- •2.9. Расчет элементов печатных плат, гибких

2.6. Конструкции печатных плат, гибких

ШЛЕЙФОВ И КАБЕЛЕЙ

Введем ряд определений по ГОСТ 20406-75.

Печатная плата (ПП)– материал основания, вырезанный по размеру, содержащий необходимые отверстия и по меньшей мере один проводящий рисунок.

Рисунок ПП – конфигурация проводникового и/или диэлектрического материалов на ПП.

Проводящий рисунок – рисунок ПП, образованный проводниковым материалом.

Непроводящий рисунок – рисунок ПП, образованный диэлектрическим материалом.

Основание ПП – элемент конструкции ПП, на поверхности или в объеме которого выполнен проводящий рисунок.

Материал ПП – материал, на котором выполнен рисунок ПП.

Печатный узел – ПП с присоединенными к ней навесными элементами, включая механические, и/или другими печатными платами и со всеми выполненными процессами обработки (пайкой, покрытием и т. д.).

Объединительная ПП – ПП, предназначенная для соединения 2-х или более печатных узлов.

Печатный проводник – одна проводящая полоска или площадка в проводящем слое.

Печатный монтаж – способ монтажа, при котором электрические соединения элементов электронного узла, включая экраны, выполнены с помощью печатных проводников.

Печатный элемент – элемент (например, индуктивность, резистор, емкость и т. д.), выполненный с применением печати.

Печатная схема – схема, полученная путем печати и включающая печатные элементы, проводящий рисунок или их комбинацию, образованные в конструкции или подсоединенные к поверхности общего основания.

Проводящий слой ПП – проводящий рисунок, лежащий в одной плоскости.

Подтравливание печатного проводника – канавка или выемка у одного края проводника, вызванная процессом травления.

Свободное место ПП – участки ПП, где элементы проводящего рисунка и расстояния между ними могут быть выполнены номинальной величиной.

Узкое место ПП – участок ПП, где элементы проводящего рисунка и расстояния между ними могут быть выполнены только с минимально допустимыми значениями.

Контактная площадка ПП – часть проводящего рисунка, используемая для соединения или подсоединения элементов ЭС.

Гарантированный поясок контактной площадки – минимально допус-тимая ширина контактной площадки отверстия ПП в узком месте.

Толщина ПП – толщина материала основания ПП, включая проводящий рисунок (рисунки).

Суммарная толщина ПП – толщина ПП и дополнительного химического или гальванического покрытий, которые являются составной частью ПП.

Оригинал рисунка ПП – изображение рисунка ПП, выполненное с любой точностью в заданном масштабе.

Координатная сетка чертежа ПП – сетка, определяющая положение элементов рисунка ПП в прямоугольной или полярной системе координат.

Печатные платы — основа печатного монтажа любых ЭС, при котором МС, полупроводниковые приборы, ЭРЭ и элементы коммутации устанавливаются на изоляционное основание с системой токопроводящих полосок металла (проводников), которыми они электрически соединяются между собой в соответствии с электрической принципиальной схемой. Практически нет такой аппаратуры, где бы не использовались ПП какого-либо типа.

Печатный монтаж — способ монтажа, при котором электрическое соединение элементов электронного узла, включая экраны, выполнено с помощью печатных проводников. Печатный проводник — проводящая полоска в проводящем рисунке.

В ЭС применяют ПП практически на всех уровнях конструктивной иерархии: на нулевом — в качестве основания гибридных схем и микросборок, на первом и последующих — в качестве основания, механически и электрически объединяющего все элементы, входящие в схему электрическую принципиальную ЭС и ее узлов.

Государственным стандартом предусмотрены следующие типы ПП:

- односторонняя печатная плата (ОПП) — ПП, на одной стороне которой выполнен проводящий рисунок;

- двусторонняя печатная плата (ДПП) — ПП, на обеих сторонах которой выполнены проводящие рисунки и все требуемые соединения;

- многослойная печатная плата (МПП) — ПП, состоящая из чередующихся слоев изоляционного материала с проводящими рисунками на двух или более слоях, между которыми выполнены требуемые соединения;

- гибкая печатная плата (ГПП) — ПП, имеющая гибкое основание;

- гибкий печатный кабель (ГПК) — система параллельных печатных проводников, размещенных на гибком основании.

Проводящий рисунок — совокупность всех элементов на отдельном слое ПП, образованных проводящим материалом (печатные проводники, контакт-ные площадки, концевые контакты печатного разъема и др.).

Конструкции печатных плат характеризуются группой параметров: структурных, геометрических и электрических.

К структурным параметрам относятся общее число слоев и их конструкция (односторонние и двусторонние). Структуру конструкции печатной платы образуют элементы конструкции: соединительные проводники и зазоры между ними; контактные площадки и зазоры между ними и соединительными проводниками; технологические, монтажные, крепежные и металлизированные отверстия; посадочные места под ЭРЭ и электрические соединители; экраны; вырезы в экранах. Форма металлизированных отверстий, как правило, выбирается круглая; форму остальных элементов желательно выбирать прямоугольной или состоящей из прямоугольников, соединенных различными способами.

К геометрическим параметрам относятся ширина печатных провод-ников на сигнальных слоях и зазоров между проводниками, диаметры металлизированного отверстия и зенковки; ширина зазора между металлизированными отверстиями и между отверстиями и проводниками; расстояние между сигнальными и потенциальными слоями, в частности между слоями питания и земли; шаг сетки и ширина проводников на потенциальных слоях; толщина печатной платы заданной структуры и ее отклонение от номинала.

К электрическим параметрам относятся погонное сопротивление и погонная емкость (или волновое сопротивление) печатных проводников на сигнальных слоях; коэффициент связи между печатными проводниками, определяемый уровнем взаимных помех. Электрические параметры печатных плат рассматриваются в [7], [11].

Все параметры конструкции печатных плат взаимосвязаны. Элект-рические параметры определяют требования к трассировке, геометрическим параметрам сигнальных проводников и расположению сигнальных и потенциальных слоев относительно друг друга. При отсутствии требований к электрическим параметрам печатных плат, что характерно, например, для низкочастотных устройств ЭС, число слоев и их расположение полностью зависят от технологического процесса изготовления печатных плат. При выборе структуры печатных плат устройств среднего и высокого быстродействия наиболее важным является обеспечение электрических параметров. Как правило, в этом случае используют многослойные печатные платы.

Структура многослойных печатных плат может быть рассмотрена как множество отдельных и независимых потенциальных, сигнально-потен-циальных и технологических звеньев. Расположение и характер печатного рисунка потенциальных и технологических звеньев практически не влияют на характер сигнальных проводников. Потенциальные звенья находятся в многослойных печатных платах между сигнально-потенциальными звеньями. Их применяют в конструкциях плат при относительно большом числе источников питания или при необходимости дублирования некоторых потенциальных слоев для увеличения трассировочной площади при больших потребляемых токах. Наличие технологических слоев, располагаемых с наружных сторон многослойной печатной платы, определяется, как правило, особенностями технологического процесса изготовления многослойных печатных плат.

Основными структурными звеньями в многослойных печатных платах являются сигнально-потенциальные. Они могут быть с одним или двумя потенциальными слоями и с двусторонним расположением относительно сигнальных слоев. Потенциальные слои сигнально-потенциальных звеньев в структуре многослойных печатных плат являются смежными и располагаются рядами. Следовательно, сокращая расстояние между звеньями, можно получить минимальное сопротивление цепей питания. Другие электрические требования, например минимальная индуктивность цепей заземления, могут обеспечиваться соответствующим рисунком слоя.

Число сигнальных слоев в сигнально-потенциальных звеньях не превышает двух, так как во избежание перекрестных помех печатные проводники прокладываются в разных слоях под прямым углом, чтобы не располагаться один непосредственно под другим. В этом случае взаимная емкость сигнальных проводников оказывается минимальной. Минимальна она и при уменьшении ширины печатного проводника, что позволяет развести соединения более сложной схемы в меньшем числе слоев. Однако уменьшение ширины печатного проводника сказывается на требованиях к точности изготовления печатной платы.

По точности выполнения печатных элементов конструкции все ПП делят на пять классов (табл. 20), отличающихся наименьшим номинальным размером в узком месте — участке ПП, где элементы печатного проводящего рисунка и расстояния между ними должны быть выполнены только с минимально допустимыми значениями. 1-й и 2-й классы ПП применяют в случае малой насыщенности поверхности ПП дискретными элементами и микросхемами малой степени интеграции; 3-й класс ПП — для микросхем со штыревыми и планарными выводами при средней и высокой насыщенности поверхности ПП элементами; 4-й класс ПП — при высокой насыщенности поверхности ПП микросхемами с выводами и без них; 5-й класс ПП — при очень высокой насыщенности поверхности ПП элементами с выводами и без них. Для поверхностного монтажа элементов используют в основном 4-й и 5-й классы ПП. На одной печатной плате могут располагаться элементы проводящего рисунка разных классов. В этом случае печатная плата относится к более высокому классу.

В конструкторской документации на ПП должно содержаться указание на соответствующий класс, который обусловлен уровнем технологического оснащения производства. Поэтому выбор класса точности всегда связан с конкретным производством.

Печатные платы 3-го класса наиболее распространенные, поскольку, с одной стороны, обеспечивают достаточно высокую плотность трассировки и монтажа, а с другой – для их производства требуется рядовое, хотя и специализированное, оборудование.

Печатные платы 4-го класса выпускаются на высокоточном обору-довании, но требования к материалам, оборудованию и помещениям ниже, чем для 5-го класса.

Изготовление печатных плат 5-го класса требует применения уникаль-ного высокоточного оборудования, специальных, как правило, дорогих матери-алов, безусадочной фотопленки и даже создания в производственных помеще-ниях «чистой зоны» с термостатированием. Таким требованиям отвечает далеко не каждое производство. Но ПП небольшого размера могут выпол-няться по 5-му классу на оборудовании, обеспечивающем получение плат 4-го класса.

Таблица 20

Классы точности ПП по ГОСТ 23.751-86

|

Условное обозначение |

Номинальное значение основных параметров для класса точности, мм | ||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 | |

|

|

0,75 |

0,45 |

0,25

|

0,15

|

0,10

|

|

|

0,75 |

0,45 |

0,25 |

0,15

|

0,10 |

|

|

0,30 |

0,20 |

0,10 |

0,05 |

0,025 |

|

|

0,40 |

0,40 |

0,33 |

0,25 |

0,20 |

|

|

|

|

|

|

0…-0,03 |

|

|

+0,25 -0,20 |

+0,15 -0,10 |

|

|

|

|

|

0,15 |

0,10 |

0,05 |

0,03 |

0,03 |

|

|

0,20 |

0,12 |

0,10 |

0,05 |

0,03 |

В таблице: t

– ширина печатного проводника; S

– расстояние между краями соседних

элементов проводящего рисунка; b

– гарантированный поясок; f

– отношение номинального значения

диаметра наименьшего из металлизированных

отверстий к толщине ПП;

![]() -

предельное отклонение ширины проводника;

-

предельное отклонение ширины проводника;![]() -

позиционный допуск расположения

печатного проводника.

-

позиционный допуск расположения

печатного проводника.

Выпуск печатных плат 2-го и 1-го классов осуществляется на рядовом оборудовании, а иногда даже на оборудовании, не предназначенном для изготовления ПП. Такие ПП с невысокими (и даже с низкими) конструктивными параметрами предназначены для недорогих устройств с малой плотностью монтажа.

За рубежом принята другая классификация ПП по уровню точности. В ней регламентируются не только конструктивные параметры, но и шаг трассировки, что фактически связывает уровень производства с параметрами ПП и степенью интеграции элементной базы.

Плотность проводящего рисунка гибкого печатного шлейфа или кабеля определяется шагом расположения печатных проводников, который может быть равным 1,25 или 2,5 мм в метрической системе (1,27 и 2,54 мм в дюймовой). Максимальные размеры гибких печатных шлейфов кабелей составляют 150 Х 400 мм, при этом допустимый радиус изгиба гибкого печатного кабеля должен быть не менее 10, а гибкого шлейфа — не менее 1,5 мм. Толщина гибкого печатного шлейфа или кабеля лежит в пределах от 0,02...0,3 мм. Толщина многослойной печатной платы определяется числом слоев, прокладок из стандартных материалов и технологией их склеивания. Суммарная толщина склеивающих прокладок между смежными слоями обычно выбирается не тоньше двух толщин проводников, расположенных на внутренних слоях.

Печатные проводники, как правило, выполняются одинаковой ширины на всем их протяжении. В виде исключения проводники сужают до минимально допустимых значений на небольшой длине в «узких» местах и в местах перекрестий проводников различных слоев. Рекомендуется не размещать проводники на минимально допустимом расстоянии от других печатных элементов. Если существует возможность, то необходимо исполь-зовать проводники максимальной ширины. При этом проводники шириной более 3 мм разрабатываются по правилам выполнения экранов.

Ширину печатных проводников рассчитывают и выбирают в зависимости от допустимой токовой нагрузки, свойств токопроводящего материала, температуры окружающей среды при эксплуатации. Края проводников должны быть ровными, проводники — без вздутий, отслоений, разрывов, протравов, пор, крупнозернистости и трещин, так как эти дефекты влияют на сопротивление проводников, плотность тока, волновое сопротивление и скорость распространения сигналов.

Расстояние между элементами проводящего рисунка (например, между проводниками), расположенными на наружных или в соседних слоях ПП, зависит от допустимого рабочего напряжения, свойств диэлектрика, условий эксплуатации и связано с помехоустойчивостью, искажением сигналов и короткими замыканиями.

Экраны могут выполняться на внешних и внутренних слоях. Как правило, их делают с вырезами, площадь которых может достигать половины общей площади слоя. Эти вырезы могут иметь прямоугольную форму, форму овала, круга или сетки. Для внутренних экранов предпочтительной является форма сетки. Если в зону экрана попадает отверстие, электрически с ним не связанное, то вокруг такого отверстия выполняется кольцевой или прямоугольный вырез. Отверстия, электрически связанные с экраном и попавшие в окна экранной сетки, соединяются с ним печатными проводниками.

Координатная сетка чертежа ПП необходима для координации элементов печатного рисунка. В узлах пересечений сетки располагаются монтажные и переходные отверстия. Шаги координатной сетки определяются ГОСТ Р 510040-97. Координатная сетка – ортогональная сетка из двух параллельных равноудаленных линий, определяющих места расположения соединений на ПП. Шаг координатной сетки – расстояние между двумя соседними параллельными линиями координатной сетки. Узел координатной сетки – пересечение двух линий координатной сетки. Основным шагом координатной сетки принят размер 0,5 мм в обоих направлениях. Если этот шаг не удовлетворяет требованиям конкретной конструкции, можно применять шаг, равный 0,05 мм. При использовании микросхем и элементов с шагом выводов 0,625 мм допускается применение шага координатной сетки 0,625 мм. При необходимости применения координатной сетки с шагом, отличным от основных, шаг ее должен быть кратным основным шагам координатной сетки. Кратный шаг определяется умножением основного шага сетки на модуль n, который составляет целое число 1, 2, 3... . В настоящее время основными шагами приняты дюймовые. Однако их построение аналогично приведенному выше, и, кроме того, можно использовать рассмотренные выше метрические.

Согласно ГОСТ 10317-79 «Платы печатные. Основные размеры» размеры каждой стороны ПП должны быть кратными:

- 2,5 при длине до 100 мм;

- 5,0 при длине до 350 мм;

- 10,0 при длине более 350 мм.

Максимальный размер любой из сторон должен быть не более 470 мм.

Линейные размеры ОПП, ДПП и МПП на жестком основании приведены в табл. 21 в соответствии с ОСТ 4.010.20-83. Допуски на линейные размеры ПП должны соответствовать установленным стандартам ГОСТ 25346-82 и ГОСТ 25347-82. Соотношение линейных размеров сторон не более 3:1. Количество типоразмеров ПП в одном изделии следует ограничивать. ОСТ 4.070.010-78 содержит указания по выбору диаметров отверстий и контактных площадок под выводы устанавливаемого элемента [11].

Диаметры монтажных и переходных отверстий (металлизированных и неметаллизированных) должны соответствовать ГОСТ 10317-79 и выбираться из ряда 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 3,0. Монтажные отверстия предназначены для установки микросхем и ЭРЭ, а переходные отверстия — для электрической связи между слоями или сторонами ПП. Более подробно этот материал приведен в [11].

Для простановки размеров групповых контактных площадок много-выводных ЭРЭ изображение контактной группы приводится на поле чертежа, причем контактная площадка под первый вывод многовыводного ЭРЭ выпол-няется отличной от остальных, как показано на рис. 64 [7].

Проводники, ширина которых менее 2 мм на чертежах (в масштабе), обычно изображаются сплошной линией, толщина которой равна двум толщинам контурных линий.

Проводники, экраны и другие элементы, ширина которых более 2 мм на чертеже, заштриховываются под углом 45°. Если же чертежи выполняются для размножения фотокопированием или электрографическим копированием, то изображения широких печатных проводников и других элементов проводящего рисунка полностью зачерняются. В некоторых случаях контактные площадки, примыкающие к проводникам, изображенным утолщенной линией, не заштриховываются.

Таблица 21

Линейные размеры ПП

При изображении проводников рекомендуется по возможности избегать острых углов около контактных площадок, излишней металлизированной поверхности, что допускается только при изготовлении печатных плат химическим методом.

Печатные платы ячеек соединяются через объединительные печатные платы, гибкими шлейфами или кабелями. Тканые и спрессованные кабели делают из тех же проводов, что и жгуты. Плоская форма этих изделий позволяет более рационально использовать внутренний объем корпуса блока. Гибкие печатные шлейфы изготовляются по той же технологии, что и печатные платы, однако более пластичная основа позволяет изгибать их под очень острым углом для осуществления соединения двух параллельно располо-женных печатных плат ячеек.

Как и микросхемы, в корпусах со штырьковыми выводами гибкие печатные шлейфы первого варианта устанавливаются с одной стороны печатной платы. Все остальные гибкие печатные шлейфы можно помещать с двух сторон печатной платы. Печатные тканые и спрессованные гибкие кабели устанавливаются только с одной стороны печатной платы, поскольку их жилы присоединяются с использованием металлизированного отверстия. Шаг расположения отверстий под распайку жил тканых и спрессованных кабелей на печатной плате, как правило, выбирается кратным 2,5 мм, откуда следует, что разрешающая способность соединений тканым или спрессованным кабелем ниже, чем соединений гибким печатным шлейфом.

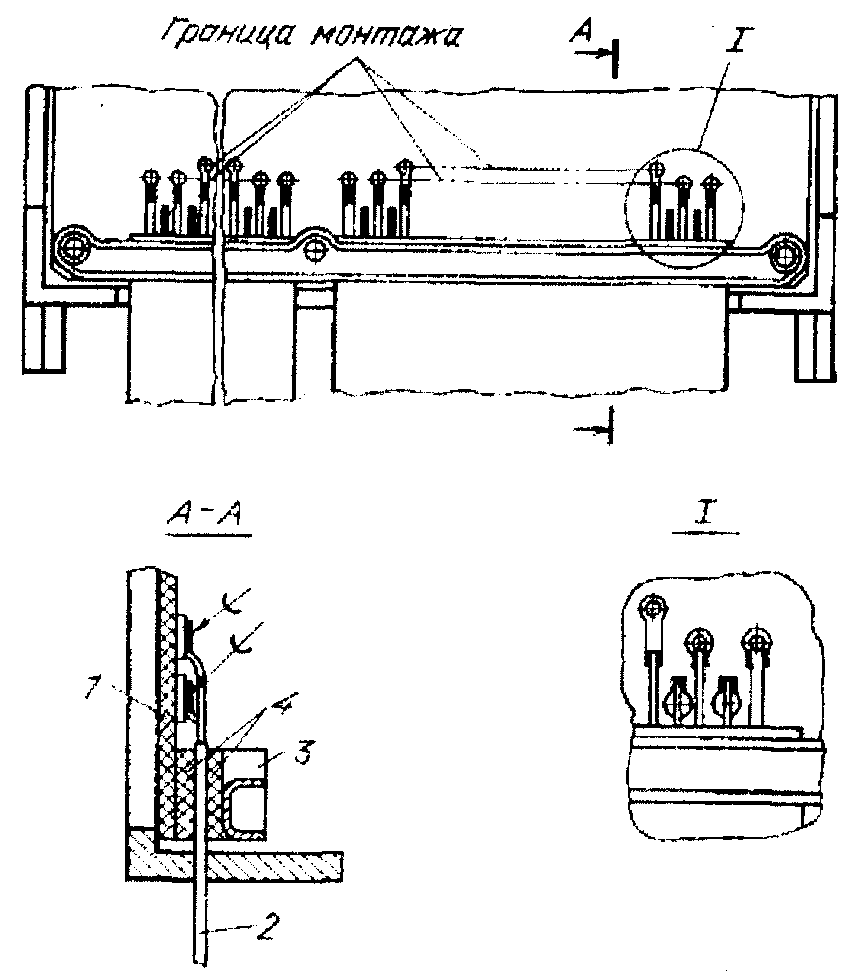

Рис. 64. Расположение ИС с планарными выводами на печатной плате: 1 – контактная площадка; 2 – корпус ИС; 3 – печатная плата; 4 – первый вывод; 5 – контактная площадка под первый вывод

Рис. 65. Гибкий печатный шлейф с металлизированными

контактными площадками и отверстиями

Рис. 66. Гибкий печатный кабель: 1 – печатная плата; 2 – колодка;

3 – шлейф

По конструктивному оформлению и способам присоединения к печат-ным платам гибкие печатные шлейфы могут быть выполнены в нескольких вариантах [7]. К первому относятся гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся металлизированными контактными площадками с отверстиями (рис. 65). Шлейфы устанавливаются и запаиваются на штыри (контакты), расположенные на печатной плате или колодке, как показано на рис. 66. Шлейфы совместно с колодкой образуют печатный кабель. Ко второму варианту относятся гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся метал-лизированными контактными площадками, которые после совмещения припаиваются к контактным площадкам печатной платы. Такой шлейф приведен на рис. 67. Наконец, к третьему варианту относятся гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся контактными лепестками, которые припаиваются к контактным площадкам печатной платы. Эти шлейфы могут иметь однорядные (рис. 68, а) и двухрядные (рис. 68, б) контактные лепестки.

Рис. 67. Гибкий печатный шлейф с металлизированными

контактными площадками

Гибкие печатные шлейфы с металлизированными контактными площадками на конце выдерживают большие механические воздействия. Однако разрешающая способность технологии их изготовления невелика, и они используются при малом числе соединений. При большом числе выходных контактов с печатных плат необходимо использовать гибкие печатные шлейфы, оканчивающиеся металлизированными контактными площадками без отверстий, или шлейфы с контактными лепестками на конце. Такие кабели обязательно крепятся в зоне электрического присоединения к печатным платам с помощью прижимной планки или скобы, как показано на рис. 69 и 70.

Рис. 68. Гибкий печатный шлейф с однорядным (а) и двухрядным (б) расположением контактных лепестков

Рис. 69. Гибкий печатный шлейф с планкой: 1 – печатная плата; 2 –

шлейф; 3 – планка

Рис. 70. Гибкий печатный шлейф со скобкой: 1 – печатная плата; 2 – шлейф; 3 – скоба; 4 – прокладка