- •3333Министерство сельского хозяйства российской федерации

- •Введение

- •Раздел 1 Гидравлика

- •Силы, действующие в жидкости

- •2. Физические свойства жидкости

- •2.1. Плотность и удельный вес жидкости

- •2.2. Сжимаемость жидкости

- •2.3. Температурное расширение жидкости

- •2.4. Вязкость жидкостей

- •3. Гидростатика

- •3.1. Свойства гидростатического давления

- •3.2. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости (уравнения Леонарда Эйлера)

- •3.3. Основное уравнение гидростатики. Эпюры гидростатического давления

- •3.4. Сила гидростатического давления на плоские поверхности

- •3.5. Сила гидростатического давления, действующая на криволинейные поверхности

- •3.6. Закон Архимеда. Основы теории плавания

- •3.7. Гидростатические машины и механизмы

- •4. Гидродинамика

- •4.1. Основные понятия

- •4.2. Уравнение неразрывности (сплошности)

- •4.3. Уравнение д.Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. График уравнения д.Бернулли

- •4.4. Уравнение д.Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. График уравнения д.Бернулли

- •4.5. Уравнение д.Бернулли для потока реальной жидкости

- •5. Определение гидравлических потерь

- •5.1. Классификация потерь напора

- •5.2. Основное уравнение равномерного движения

- •5.3. Формулы для определения гидравлических потерь

- •5.4. Режимы движения жидкости. Критерий рейнольдса

- •5.5. Особенности ламинарного режима движения жидкости

- •5.6. Особенности турбулентного режима движения жидкости

- •5.7. Влияние режима движения жидкости и шероховатости на величину коэффициента трения в трубах (график Никурадзе)

- •6. Гидравлический расчет трубопроводов

- •6.1. Классификация трубопроводов

- •6.2. Расходная характеристика трубопровода (модуль расхода)

- •6.3. Гидравлические характеристики трубопроводов

- •6.4. Равномерный путевой расход

- •6.5. Гидравлический удар в трубопроводах. Гидравлический таран

- •7. Истечение жидкости из отверстий и насадков

- •7.1. Истечение жидкости из малого отверстия в тонкой стенке

- •7.2. Истечение жидкости через насадки

- •8. Гидравлическое моделирование

- •8.1. Сущность моделирования

- •8.2. Основные законы гидродинамического подобия. Критерий подобия Ньютона

- •8.3. Критерий подобия Рейнольдса, Фруда, Эйлера, Вебера

- •Раздел 2 Гидравлические машины

- •9. Насосы

- •9.1. Классификация насосов

- •9.2. Основные параметры насосов

- •9.2.1. Напор, развиваемый насосом

- •9.2.2. Мощность и кпд насоса

- •9.3. Область применения насосов

- •10. Динамические насосы

- •10.1. Центробежные насосы

- •10.1.1. Схема устройства и принцип действия

- •10.1.2. Основное уравнение центробежного насоса

- •10.1.3. Подача центробежного насоса

- •10.1.4. Теоретические характеристики центробежного насоса

- •10.1.5. Действительная характеристика центробежного наоса

- •10.1.6. Универсальные характеристики центробежного насоса

- •10.1.7. Процесс всасывания и явление кавитации в центробежном насосе

- •10.1.8. Законы пропорциональности центробежного насоса

- •10.1.9. Работа центробежного насоса на сеть

- •10.1.10. Регулирование работы центробежного насоса

- •10.1.11. Совместная работа центробежных насосов

- •10.1.12. Центробежные насосы специального назначения

- •10.2. Насосы трения

- •10.2.1. Вихревые насосы

- •10.2.2. Струйные насосы

- •10.2.3. Воздушные насосы

- •10.2.4. Шнековые насосы

- •10.2.5. Дисковые насосы

- •10.2.6. Лабиринтные насосы

- •10.2.7. Вибрационные насосы

- •11. Объемные насосы

- •11.1. Возвратно - поступательные насосы

- •11.2. Роторные насосы

- •Раздел 3 гидравлическиЙ привод

- •12. Классификация

- •13. Объемный гидропривод

- •13.1. Функциональная схема

- •13.2. Принципиальная схема гидропривода

- •13.3. Область применения объемных гидроприводов

- •13.4. Достоинства и недостатки объемных гидроприводов

- •13.5. Требования к рабочей жидкости

- •13.6. Объемный гидропривод возвратно-поступательного движения

- •13.7. Принцип расчета гидропривода

- •13.8. Объемный гидропривод вращательного движения

- •13.9. Регулирование скорости гидропривода

- •13.9.1. Объемное регулирование

- •13.9.2. Дроссельное регулирование

- •13.10. Следящий гидропривод

- •14. Гидролинии, гидроемкости, фильтры

- •Раздел 4 сельскохозяйственное водоснабжение

- •15. Системы водоснабжения. Классификация.

- •Слово о воде

- •16. Водоснабжение из поверхностных источников

- •17. Водоснабжение из подземных источников

- •18. Водонапорные и регулирующие устройства

- •19. Требования, предъявляемые к качеству хозяйственно–питьевой воды. Методы улучшения качества воды

- •20. Основные данные для проектирования водопроводной сети

- •Раздел 5 Водоотведение

- •21. Основы канализации

- •22. Уловители нефтепродуктов

- •Литература

- •Содержание

13.9. Регулирование скорости гидропривода

При эксплуатации гидрофицированных машин, станков и механизмов возникает естественная необходимость в регулировании скорости выходного звена гидропривода. Известно, что эта скорость (угловая – вала гидромотора или линейная - штока гидроцилиндра) зависит от расхода подаваемой в гидродвигатель рабочей жидкости.

В зависимости от способа изменения этого расхода различают объемное и дроссельное регулирование. Тот и другой способы регулирования не зависят от кинематического признака гидропривода, но зависят от других факторов, в частности, от характера изменения нагрузки, выходной скорости гидродвигателя; определяются они и экономическими соображениями.

Рассмотрим объемный способ регулирования применительно к гидроприводу вращательного движения, а дроссельный – применительно к гидроприводу возвратно–поступательного движения.

13.9.1. Объемное регулирование

Расчетную частоту вращения вала гидромотора n2 определяют из условий равенства подачи насоса Q1 и расхода жидкости гидромотора Q2, т.е. Q1=Q2 или W1·n1=W2·n2, откуда

![]() ,

,

где W1, W2 – рабочие объемы соответственно насоса и гидромотора.

Частота вращения вала насоса n1 постоянна для гидроприводов с объемным регулированием, т.к. эта частота номинальна для приводящего двигателя, при которой к.п.д. двигателя будет максимальным.

Следовательно, регулирование частоты вращения гидромотора возможно тремя способами: изменением рабочего объема насоса (рис.13.10), гидромотора (рис. 13.11) или одновременно насоса и гидромотора (рис.13.12).

Рис.13.10 Рис.13.11 Рис.13.12

Первый способ применяют в гидроприводах поступательного, поворотного и вращательного движения, второй и третий – только в гидроприводах вращательного движения.

гидропривод с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором является самым распространенным видом объемного регулирования (рис.13.10). Принцип работы гидропривода заключается в следующем. При включении приводящего двигателя насос 1 нагнетает рабочую жидкость по напорной линии в гидромотор 2, вал которого под действием крутящего момента вращается в определенном направлении. Из гидромотора 2 рабочая жидкость по сливной линии снова поступает в насос. Давление в гидросистеме р1 зависит от нагрузки гидромотора:

![]() ,

,

где М2 – крутящий момент гидромотора, Н·м; W2 – рабочий объем гидромотора, м3; ртр – потери давления в гидролиниях, Па.

Частоту вращения гидромотора регулируют, изменяя рабочий объем насоса, а направление вращения вала гидромотора изменяют благодаря реверсированию потока рабочей жидкости, создаваемого насосом. При этом сначала подачу насоса уменьшают до нуля, а затем увеличивают, но в противоположном направлении. В результате функции гидролиний меняются: сливная становится напорной, напорная – сливной.

На рис.13.13 показаны характеристики такого гидропривода с учетом следующих условий: n1=const; W2=const; p2=const. Основные параметры гидропривода определяют по следующим формулам:

![]()

Рис. 13.13

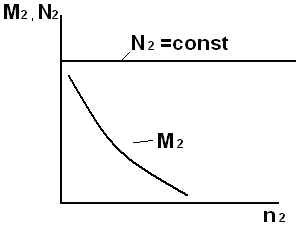

гидропривод с регулируемым гидромотором и нерегулируемым насосом (рис.13.11) применяют значительно реже по сравнению с гидроприводами, которые имеют регулируемые насосы. На рис.13.14 показаны характеристики такого гидропривода с учетом следующих условий: n1=const; W1=const; р2= const. Основные параметры гидропривода определяют по формулам

![]()

Рис. 13.14

Частота вращения гидромотора изменяется в рассматриваемом гидроприводе обратно пропорционально рабочему объему гидромотора. Например, чтобы увеличить частоту вращения гидромотора, необходимо уменьшить его рабочий объем (при этом уменьшается его крутящий момент). Теоретическая мощность привода (без учета потерь) в данном гидроприводе является постоянной. К недостаткам такого привода следует отнести сложность управления гидромоторами в случае их значительного удаления от операторов и ограничение минимального рабочего объема гидромотора, при котором момент, развиваемый гидромотором, становится равным или меньше момента внутреннего трения (самоторможение).

Гидропривод с регулируемым насосом и гидромотором. Для такого привода (рис.13.12) характерен больший диапазон регулирования частоты вращения и момента, развиваемого гидромотором. Обеспечение характеристики М2=f(n2), как показано на рис. 13.15, дает возможность использовать этот гидропривод в транспортных средствах, где необходимо осуществлять трогание машины с моментом Mmax при очень малой скорости (n2≈0). По мере разгона момент должен снижаться, а частота вращения увеличиваться. Это достигается уменьшением (регулированием) рабочего объема гидромотора. Применение регулируемого насоса увеличивает диапазон регулируемого привода, но из-за сложности двойного регулирования такой гидропривод пока не нашел широкого применения.

Рис.13.15.