- •Раздел 4. Заболевания слюнных желез 196

- •Раздел 1

- •2. Период грудного возраста (с 4-5 нед до 12 мес).

- •3. Преддошкольный период (от 1 года до 3 лет).

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •I. Показания к удалению зубов во временном прикусе (до 6 лет):

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •1. Путь проникновения инфекции:

- •2. Вид инфекции:

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел I

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •0Пух0леп0д0бные новообразования

- •Раздел 4

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •Раздел 6

- •0Пух0леп0д0бные новообразования мягких тканей

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Д0нт0генные опухолеподобные новообразования

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •Раздел 7

- •0Пух0леп0д0бные новообразования костей

- •Раздел 7

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 8

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9 Рис. 272. Спиральная компьютерная томография с мультипланарной реконструкцией ребенка с переломом левого суставного отростка

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 9

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10 Рис. 318. Изолированное срединное несращение твердого и мягкого нёба

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 10

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •Раздел 11

- •0Сте0генные опухоли

- •Раздел 11

Раздел 6

Доброкачественные новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области

Рис.

145. Кистозная

лимфангиома

правой

подчелюстной

и

верхнешейной

областей

Для подтверждения диагноза проводят пункцию, при которой получают слегка клейкую светло-желтую или грязно-красную жидкость (рис. 149). Размеры глубоко расположенных лимфангиом могут уточняться с помощью компьютерной томографии, УЗИ (наличие анэхогенных полостей).

Таким образом, для установления диагноза лимфангиомы необходимо тщательно собрать анамнез (существование опухоли с рождения или появление его после перенесенного вирусного заболевания), провести клиническое обследование и дополнительные исследования — пункцию, УЗИ, КТМ.

Дифференциальную диагностику проводят с лимфаденитами, боковыми и срединными кистами шеи, дермоидами, эпидермоидами, миомами, липомами, гемангиомами, фибромами, нейрофиброматозом.

Лечение. Сложности комплексного лечения детей с кистозными формами лимфангиом челюстно-лицевой области обусловлены топографо-анатомически-ми и возрастными особенностями, соматическим состоянием больных. Основной вид применяющейся при поликис-томе операции — цистотомия, иногда в

.._ „несколько этапов, с дальнейшим про-

Рис. 143. Кистозная форма лимфангиомы

нижней трети лицадолжительным дренированием полости

Рис. 144. Кистозная форма лимфангиомы дна полости рта с контрактурой языка

(рис. 150, 151).

Рис. 146. Ребенок с лимфангиомой левой подчелюстной, позадичелюстной и верхнешейной областей

Рис. 148. Тот же ребенок (профиль)

рис. 150. Кистозная форма лимфангиомы обеих околоушных, подчелюстных, верхне-Шейных областей и дна полости рта

Рис. 147. Кистозная форма лимфангиомы (поликистомы) правой подчелюстной, позадичелюстной областей и боковой поверхности шеи

Рис. 149. Проведение пункции лимфангиомы у того же ребенка

Рис. 151. Этап хирургического лечения (после частичной цистэктомии и цистото-мии с длительным дренированием трубчатыми дренажами)

Раздел 6

Доброкачественные новообразования мягких тканей челюстно-лицевой области

Рис.

152. Пигментный

невус

подбородочной,

подподбородочной

и

шейной

областей

I этап — подготовка ребенка к операции: коррекция белкового обмена известными методами по показаниям (в особенности у детей до 1 года с лимфангиома-ми нескольких областей) и показателей красной крови (при анемии); исследование системы свертывания крови, выявление коагулопатий.

И этап — хирургическое вмешательство в виде этапных цистотомий. Преимущество отдают цистотомий, поскольку оболочка кист очень тонкая и при большом их количестве провести полное удаление практически невозможно.

Послеоперационный период опасен ранними осложнениями. Одно из самых опасных — геморрагия со всей поверхности раны, возникающая при травматических и продолжительных оперативных вмешательствах (цистэктомии), что характерно для ДВС-синдрома, генез которого остается до конца не изученным. Прогноз в таких случаях обычно неблагоприятный.

Следствиями лимфангиом могут быть рецидивы, вторичные деформации мягких тканей и костей лица.

НЕСОСУДИСТЫЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Тератомы

Тератомы — врожденные доброкачественные соединительнотканные образования дизонтогенетической природы, наблюдающиеся у детей 1-2 лет, сопровождающиеся деформацией мягких тканей лица. Чаще всего они локализуются в области надбровных дуг, переносицы, лба, спинки носа.

Жалобы родителей или ребенка — на наличие безболезненной, увеличивающейся с ростом ребенка деформации определенного участка.

Клиника. Новообразование мягкоэластической консистенции, при пальпации безболезненное, ограниченно подвижное за счет спаянности его с надкостницей, обычно округлой или продолговатой формы, покрытое неизмененной кожей. Если опухоль долго не удалять, она давит на кость, что может приводить к деформации или дефекту последней.

Дифференцируют тератомы с дермоидом, эпидермоидом, мозговой грыжей, атеромой.

Лечение хирургическое — удаление опухоли.

Невусы

Невусы (лат. naevus — родимое пятно, родинка) — врожденные пороки, развивающиеся из шванновских клеток оболочек чувствительных нервов. Чаще наблюдаются на коже у детей 5-10 лет. Различают пигментные невусы (naevi pigmen-tosi), депигментированиые, "монгольские" пятна, голубые невусы, бородавчатые невусы (naevi verrucosi), мягкие бородавки (naevi molli) и плотные (naevi verrucosi dun), моллюски (fibroma moUuscum), сосудистые невусы (naevi vasculosi): каплевидные, паукоподобные, узловатые; невусы придатков кожи (волосяных фолликулов, сальных желез) (рис. 152).

Жалобы детей или их родителей — на наличие пигментированного пятна на лице, растущего вместе с ребенком и (возможно) покрытого волосами.

Клиника. Пигментные невусы имеют четкие границы, волосяной покров, ох-

вают 3-4 анатомические области лица (рис. 153,154). Излюбленная локали-ВаТ1>1Я их - переносица, крылья носа (рис. 155), подглазничная область; могут За"еть вид мотылька. Кожа кофейного оттенка, может быть покрыта жесткими водами сине-черного цвета, границы новообразования четкие. Невусы обычно не тоебуют дифференциальной диагностики.

Пигментные невусы без оволосения необходимо дифференцировать с мелано-ой Последняя - злокачественная по своей природе, имеет все признаки злокачественного роста и в отличие от невуса всегда приобретенная.

Рис. 153. Ребенок с пигментным невусом средней зоны лица на этапе хирургического лечения

Рис. 155. Ребенок с пигментным невусом лба и переносицы,покрытым волосами

ис. 154. Ребенок с пигментным невусом левой половины лица, покрытым волосами

Лечение невусов хирургическое и предусматривает их удаление. При больших по размерам невусах - многоэтапное, состоящее в постепенном удалении опухоли и замещении дефекта кожи местными тканями или лоскутом на сосудистой ножке или проведении свободной пластики кожи (рис. 156-159). Последняя у детей нежелательна, поскольку пересаженный лоскут кожи с течением времени темнеет и отличается от окружающей здоровой кожи.

Раздел б

Рис. 158. Пигментный невус переносицы и правой и левой подглазничной областей в виде крыльев бабочки

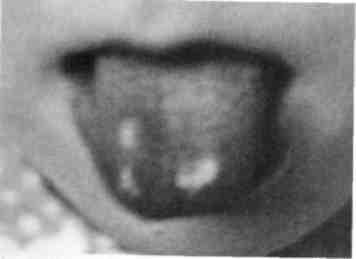

. 160. Фиброма кончика языка

Рис. 157. Тот же больной на этапе хирургического лечения (после частичного удаления невуса с закрытием раневой поверхности лоскутом на ножке)

Рис. 159. После частичного удаления невуса и закрытия раневой поверхности лоскутом на ножке, взятом из надбровной области

Рис. 161. Врожденная фиброма нижней челюсти

фиброма

фиброма {fibroma; от лат. fibra — волокно) — это опухоль из зрелой фиброз-

й соединительной ткани. Локализуется преимущественно во рту — на языке , . 160), альвеолярном отростке. 11аблюдается у детей 7-15 лет, довольно ред-•, — в грудном возрасте (так называемые врожденные фибромы; рис. 161).

Жа чобы ребенка или его родителей — на наличие безболезненной, медленно растущей опухоли в полости рта.

К 1 и а ика. Опухоль чаще расположена на альвеолярном отростке, имеет плотимо консистенцию, округлую форму, широкое основание, ограниченная от окружающих тканей. Растет очень медленно. Эпителий слизистой оболочки над опухолью не ороговевает, поэтому поверхность ее г/гадкая и розовая, в отличие от папилломы. Фиброма безболезненная, смещается вместе со слизистой оболочкой. У грудных детей при расположении на альвеолярном отростке фиброму дифференцируют от миобластомы.

Лечение — хирургическое удаление опухоли в пределах здоровых тканей под местным или общим обезболиванием.

Нейрофиброма

Нейрофиброма (neurofibroma) развивается из оболочек периферических нервов. Клетки опухоли имеют нейроэктодерматьное происхождение. Развитие ее в области лица связано с пороком развития тройничного или лицевого нерва. Расположение по отношению к нерву моноцентричное (в толще нерва — один узел) или полицентричное (в толще нерва — ряд соединенных между собой узлов).

Жалобы ребенка — на наличие болезненной опухоли и деформацию лица.

Клиника. Лицо асимметрично. Чаще опухоль локализуется в толще щеки, возле подбородочных отверстий, на виске, языке. Пальпаторно выявляется болезненное, плотное (иногда мягкое) новообразование. В дальнейшем опухоль приобретает вид мягких узлов на ножке. Иногда развивается огромная плоская опухоль, почти не возвышающаяся над поверхностью кожи или, наоборот, имеющая вид выпуклых холмов, перетянутых глубокими бороздами.

Дифференциальную диагностику проводят с опухолями мягких тканей.

Лечение нейрофибромы предусматривает хирургическое удаление с дальнейшим патогистологическими исследованием ее.

Рабдониома

Рабдомиома (rhabdomyoma; син.: миобластомиома, опухоль Абрикосова, зер-нистоклеточная рабдомиома). В ротовой полости рабдомиома локализуется преимущественно на корне и спинке языка, мышцах глотки и мягкого нёба; у новорожденных наблюдается на альвеолярном отростке. У детей встречается чаще в младшем возрасте.

Жалобы родителей — на наличие у ребенка медленно растущего безболезненного новообразования.

Клиника. Рабдомиома имеет плотную консистенцию, отграниченная от окружающих тканей, нередко инкапсулирована, небольших размеров, безболезненная.

Дифференцировать рабдомиому следует с фибромой, липомой, лпмфан-гиомой.

253

газдел о

Рис. 162. Миксома подчелюстной области при удалении у ребенка 6 лет

Рис. 163. Макропрепарат миксомы

Лечение — хирургическое удаление опухоли в границах здоровой ткани, которое выполняется только в условиях челюстно-лицевого стационара под общим обезболиванием с предварительным прошиванием языка для гемостаза при локализации опухоли в нем. Срез опухоли розово-желтого или желто-серого цвета, имеет однородную или дольчатую волокнистую структуру.

Миксома

Миксома {myxoma; от греч. туха — слизь, син. myxoblastoma) — это опухоль, развивающаяся из соединительной ткани и содержащая много слизи. У детей наблюдается очень редко, а если развивается, то в возрасте 6-10 лет. Излюбленной локализации нет. Склонна к ма-лигнизации.

Жалоб на ранних этапах развития опухоли нет, с увеличением новообразования — на наличие деформации лица в соответствующей области.

Клиника. Пальпаторно определяется опухоль эластической консистенции с гладкой поверхностью, тонкой фиброзной капсулой. На разрезе миксома имеет цвет от белого до серо-красного, на поверхности — слизь (рис. 163-165). При па-тогистологическом исследовании часто выявляют миксофиброму, миксохондро-му, то есть сочетание миксомы с другими тканями.

Дифференциальная диагностика проводится с доброкачественными опухолями мягких тканей.

Лечение опухоли оперативное — удаление в пределах здоровых тканей.

Рис. 164. Макропрепарат миксомы на разрезе