- •Практическое занятие №10. Задание к занятию №10.

- •1. Входной контроль знаний:

- •2. Основные вопросы темы:

- •3. Лабораторно-практические работы:

- •2.2. Нормы белка в питании у детей. Азотистый баланс, его виды, значение.

- •2.3. Переваривание белков и всасывание аминокислот в желудочно-кишечном тракте. Нарушение

- •2.4. Гниение белков в кишечнике. Пути использования аминокислот в организме после всасывания.

- •2.5. Декарбоксилирование и трансаминирование, биологическое значение. Диагностическое значение

- •2.6. Дезаминирование окислительное и непрямое аминокислот.

- •3. Лабораторно-практические работы:

- •3.1. Методика определения аминного азота в сыворотке крови нингидриновым методом.

- •Практическое занятие №11. Задание к занятию №11.

- •1. Входной контроль знаний:

- •2. Основные вопросы темы:

- •3. Лабораторно-практические работы:

- •2.2. .Биосинтез мочевины как основной механизм предотвращения накопления аммиака. Клиническое

- •2.3. Синтез креатина, креатин-фосфата, значение этого синтеза для организма. Клиническое

- •2.4. Особенности обмена отдельных аминокислот (глицин, метионин, глутаминовая и аспарагиновая

- •2.5. Нарушения в обмене отдельных аминокислот.

- •2.6. Патология азотистого обмена.

- •3. Лабораторно-практические работы:

- •Практическое занятие №12. Задание к занятию №12.

- •1. Входной контроль знаний:

- •2.2. Распад пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов до конечных продуктов в тканях.

- •2.4. Заболевания, связанные с нарушением обмена нуклеотидов: подагра, синдром Леша-Нихена.

- •Лабораторно-практические работы:

- •Контрольная работа № 8 (Модуль 2)

2.2. Распад пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов до конечных продуктов в тканях.

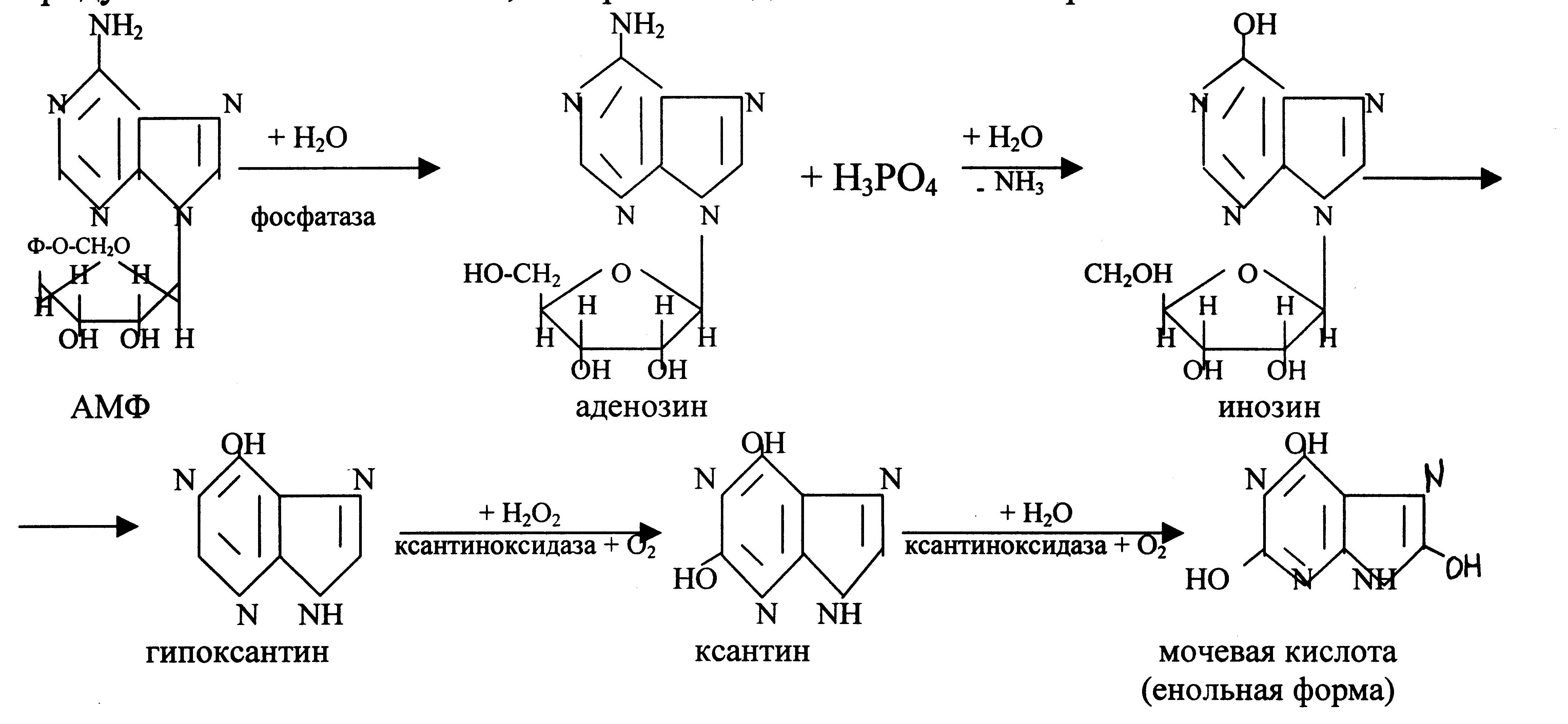

Распад пуриновых нуклеотидов.

Аденозин и гуанозин, которые образуются при гидролизе пуриновых нуклеотидов, подвергаются ферментативному распаду с образованием конечного продукта – мочевой кислоты, которая выводится с мочой из организма.

Распад пиримидиновых нуклеотидов.

Начальные этапы этого процесса катализируются специфическими ферментами. Конечные продукты: СО2, NН3, мочевина, β-аланин, β-аминоизомасляная кислота. β-аланин используется для синтеза дипептидов мышц – карнозина и ансерина или выделяется с мочой.

Биосинтез пуриновых, пиримидиновых нуклеотидов в тканях.

Биосинтез пуриновых мононуклеотидов.

Первоначальным соединением синтеза служит Д-рибозо-5-фосфат, который является продуктом пентозофосфатного цикла и на который переносится пирофосфатная группа АТФ. Образовавшийся 5-фосфорибозил-1-пирофосфат (ФРПФ) взаимодействует с глутамином, который является донором NН2-группы в результате чего образуется β-5-фосфорибозил-амин. Эта стадия становится ключевой в синтезе пуринов. Затем присоединяется молекула глицина к свободной NН2-группе β-5-фосфорибозил-амина с образованием глицинамидрибонуклеотида. Еще через несколько стадий образуется первый пуриновый нуклеотид инозинмонофосфат (ИМФ), из которого затем синтезируются остальные нуклеозидфосфаты.

Схема:

Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов

Первоначальными соединениями этого процесса являются карбамоилфосфат и аспарагиновая кислота. Из них через длинную цепь реакций образуется уридинмонофосфат (УМФ) и остальные пиримидиновые нуклеотиды.

2.4. Заболевания, связанные с нарушением обмена нуклеотидов: подагра, синдром Леша-Нихена.

Гиперурикемия – повышение в плазме крови концентрации мочевой кислоты. Вследствие гиперурикемии может развиться подагра.

Подагра – заболевание, вызванное нарушением обмена нуклеиновых кислот. В хрящах, сухожилиях, в суставных сумках, иногда в почках, коже, мышцах откладываются кристаллы мочевой кислоты и уратов. Вокруг этих отложений образуется воспаление и грануляционный вал, который окружает омертвевшую ткань, при этом образуются подагрические узлы - тофусы (в суставах пальцев рук, ног, в хрящах ушной раковины), что сопровождается деформацией и болезненностью пораженных суставов. К характерным признакам подагры относятся повторяющиеся приступы острого воспаления суставов (чаще всего мелких) – острого подагрического артрита. Обычно больные склонны к атеросклерозу и гипертонии. В их крови наблюдается большая концентрация мочевой кислоты – гиперурикемия. В течение нескольких дней перед приступом подагры увеличивается выделение воды и хлорида натрия с мочой, т.е. сдвигается водно-солевой баланс. Вследствие этого возрастает концентрация мочевой кислоты в крови и отложение ее в тканях. Как правило, подагра генетически детерминирована и носит семейный характер. Она вызвана нарушениями в работе фосфорибозилдифосфата (ФРДФ) синтетазы или гипоксантингуанин- или аденинфосфорибозилтрансфераз. К другим характерным проявлениям относят нефропатию, при которой наблюдают образование уратных камней в мочевыводящих путях.

Синдром Леша-Нихена – тяжелая форма гиперурикемии, которая наследуется как рецессивный признак, сцепленный с Х-хромосомой. Проявляется только у мальчиков. Кроме симптомов подагры наблюдаются церебральные параличи, нарушение интеллекта, попытки наносить себе раны (укусы губ, пальцев). Связана болезнь с дефектом фермента гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы, которая катализирует превращение гипоксантина и гуанина в гуанинимонофосфат (ГМФ), поэтому они превращаются в мочевую кислоту. В первые месяцы жизни неврологические расстройства не обнаруживаются, но на пеленках отмечают розовые пятна, вызванные присутствием в моче кристаллов мочевой кислоты. При отсутствии лечения больные погибают в возрасте до 10 лет из-за нарушения функции почек.

Основной препарат для лечения гиперурикемии – аллопуринол (структурный аналог гипоксантина).