Мельников

.pdf

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

вились на моем этюде. Встал, подошел к полотну, взял мою палитру и кисти, натурщица приняла свою позу (золотокудрявая, его любимица)

и начал класть мазки за мазком: — «Вот так!

Вот так!» — «Константин Алексеевич, я подложу свежих красок».— «Не надо». Смотрю: живот засиял, я писал его самыми яркими красками, а тут писалось одной фузой, и живот засиял».

Мельников с увлечением занимался на живописном отделении. Преподаватели отмечали его успехи, за живописные этюды ему дважды

40

присуждалась премия имени братьев

П.и М. Третьяковых.

Ивот живописное отделение окончено, и Мельников переходит на архитектурное отделение. Его сразу принимают на четвертый курс, но устраивают испытание — он должен вне программы выполнить проект: вестибюль в римском стиле.

Он успешно справляется с этим заданием.

В те годы, когда Мельников учился на архитектурном отделении, в среде студентов-архитек- торов преобладали совсем не такие настроения, как на живописном. Студенты-живописцы

В УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА

в 1910—1914 годах учились у тех художников, которые являлись представителями влиятельных творческих течений, были авторитетами в творческой среде. Те художники-преподаватели общеобразовательного и живописного отделений, которых Мельников в автобиографических записках упоминает как своих учителей, в 1905—1914 годах были представителями творческого течения, которое современники называли новым направлением в живописи и которое оформилось тогда в «Союз

русских художников». Учителя Мельникова —

К.Коровин, С. Малютин, С. Милорадович,

Портрет дочери — Л. К. Мельниковой, 1923

Портрет дочери — Л. К. Мельниковой, 1921

Портрет сына — В. К. Мельникова, 1919

41

А.Архипов, С. Иванов, Н. Касаткин, Н. Клодт,

В.Бакшеев — были ведущими художниками этого «Союза». Студенты живописного отделения любили своих учителей, видели в них образцы для под-

ражания. |

Их кумиры были рядом с ними — |

в стенах |

Училища. |

Иная |

ситуация была в 1914—1917 годах |

на архитектурном отделении. Это было связано со специфической ситуацией в русской архитек-

туре второго |

десятилетия |

XX века. |

Во второй половине XIX века в русской |

||

архитектуре |

господствовала |

эклектика, сквозь |

которую, как бы прорывались, сменяя друг друга, различные «русские стили», представлявшие собой откровенную стилизацию на темы допетровской архитектуры. На рубеже веков ситуация в русской архитектуре стала еще сложнее — все-

общее увлечение заимствованным с Запада «новым стилем» (модерном), в котором видели долгожданное освобождение от стилистической мешанины эклектики. Молодежь с энтузиазмом

встретила «новый стиль», |

однако уже в |

начале |

XX века против модерна |

стала нарастать |

волна |

протеста в художественной среде. В архитектуре знаменем в борьбе против модерна стал русский классицизм конца XVIII —начала XIX века.

Второе десятилетие XX века в отечественной архитектуре — полное господство неоклассики. Это было мощное творческое течение с подлинно классической закваской. Пожалуй, такого высокого художественного качества неоклассицизм

в начале XX века не достигал ни в одной другой стране. Можно сказать, что цвет российской архитектуры работал тогда в неоклассике. Причем интенсивное освоение классического наследия (русский классицизм и Ренессанс) на какой-то стадии привело к появлению оригинальных концепций интерпретации ордерной художественнокомпозиционной системы,— к тому, что называлось тогда «живой классикой», в которой уже просматривались черты оригинальных концепций формообразования (в пределах классики).

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Все это еще больше увеличивало притягательность неоклассики в архитектурной среде. Архитекторы не просто психологически устали от разностилья эклектики, но и стали все яснее

осознавать, что это разностилье не позволяет выработать высокий критерий художественной оценки произведений, что ведет к снижению профессионального уровня архитектуры. Неоклассику как направление отличало стилевое единство, что во многом и определяло ее высокий художественный уровень. Кроме того, важной особенностью

неоклассики был переход художественно-компози-

42

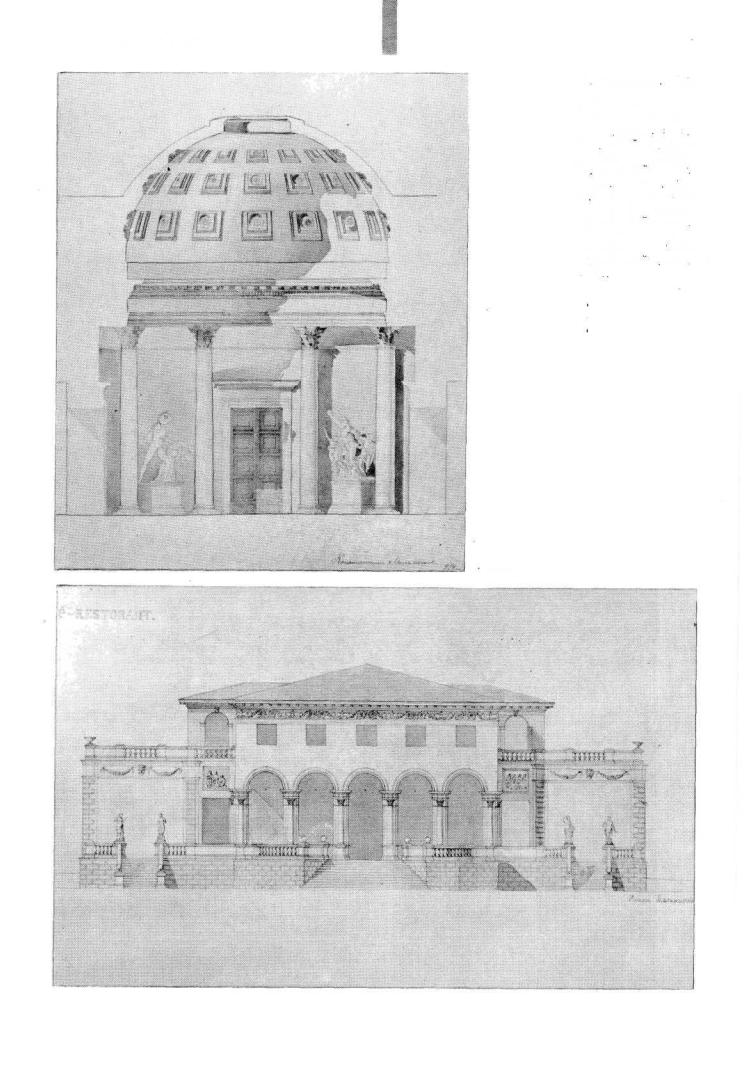

как правило, делали в духе классики — грандиозные академические стилизации (Музей, 1911; Казино, 1913; Дворец русского посланника в Италии, 1914 и т. д.). Такие методы были характерны и для тех лет, когда на архитектурном отделении

учился Мельников. Он выполнял последовательно такие задания: 1914 год — вестибюль в римском стиле и кафе-ресторан в стиле Ренессанс; 1915 год — железнодорожный павильон в романском

стиле и двухэтажный корпус для приезжих в стиле Ренессанс; 1916 год — церковь в русском стиле, промышленное училище в стиле русского барокко

ционных поисков с внешнестилистического (что было характерно для эклектики) на более глубокий профессиональный уровень, что и определило появление «живой классики».

Эти качества неоклассики не остались незамеченными в архитектурной среде. Особенно чутко они были восприняты студентами архитектурного отделения Московского Училища, где практиковалось чисто академическое обучение в «стилях». Студенты на курсовых проектах последовательно осваивали различные «стили» (в том числе — барокко, ампир, романский, «русский», «итальянский» и готический стили, стиль Людовика XVI и т, д.), а дипломные проекты,

и здание военного музея а классическом стиле; 1917 год — дипломный проект: санаторий для раненых офицеров в Крыму (в классике).

Академические методы обучения приходили во все большее противоречие с реальной архитектурной практикой, где формировались творческие направления, ориентированные на стилевое единство и высокий художественный уровень.

Все это вызвало брожение среди студентов архитектурного отделения Училища именно в те годы, когда там проходил курс обучения Мельников. Студенты протестовали не против традиционалистской направленности преподавания. Не было тяги к новым конструкциям

В УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА

или материалам и связанным с ними новым возможностям формообразования, не привлекали и такие новые художественные направления, как модерн (югендстиль, сецессион). Не стремились студенты и расширить диапазон средств худо-

жественной выразительности — он и так в условиях эклектики и стилизации был расширен почти беспредельно (студенты штудировали увражи с архитектурным наследием чуть ли не всех времен и народов). Студенты хотели углубления именно художественного образования, не ремесленного усвоения внешних приемов стилиза-

43

ции, а освоения художественного мастерства. Они хотели учиться не просто у профессионаловпреподавателей, а у мастеров архитектуры, имеющих свои творческие концепции и пользующихся популярностью у молодежи.

В 1915 году студенты архитектурного отделения Училища взяли на себя инициативу подготовки выставки работ к пятидесятилетнему юбилею отделения, которое отмечалось в 1 916 году. Они избрали из своей среды комиссию и жюри выставки. От имени студентов был подготовлен доклад «Расцвет современной русской ар-

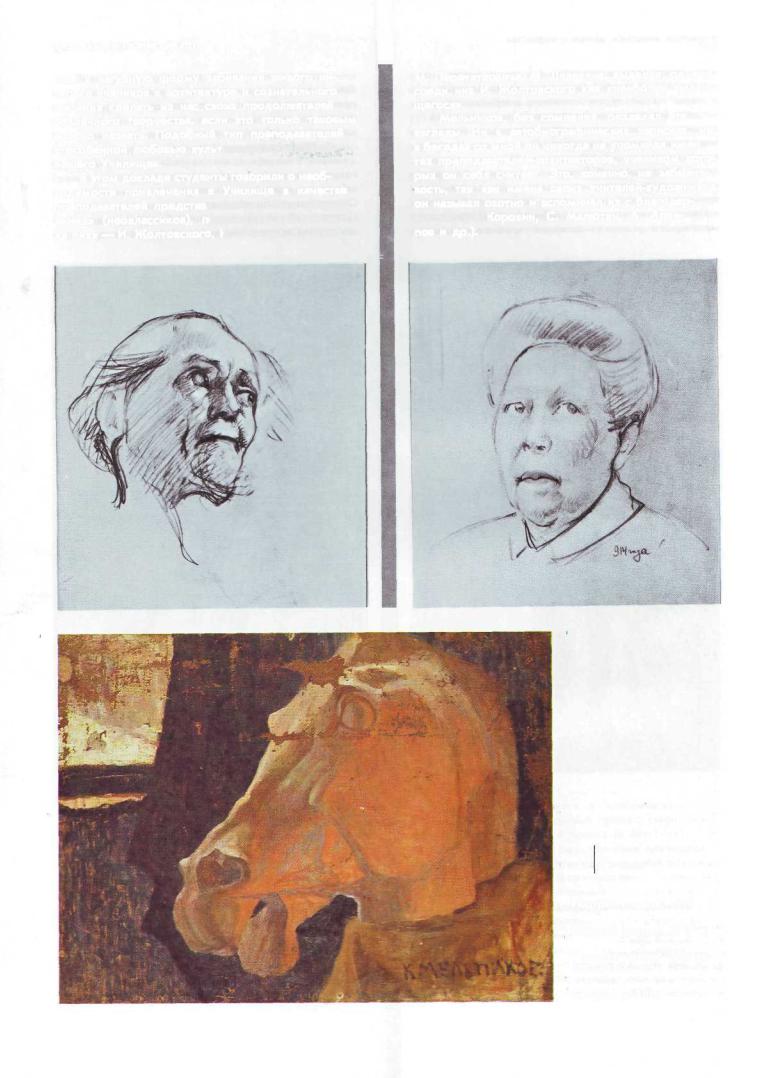

Рисунки К. С. Мельникова —

студента живописного факультета Московского училища живописи, ваяния и зодчества, 1913.

хитектуры и отношение к нему Училища живописи, ваяния и зодчества».

В докладе дается резко критическая оценка русской архитектуры рубежа веков и высоко оценивается неоклассика как «новое направление, которое пришло на смену тому архитектурному течению второй половины XIX века, характерною особенностью которого является полная упадочность и эклектизм форм». Далее говорится, что эта эпоха упадка «дала целый ряд архитекторов, проводивших в жизнь свои идеи, или, вернее, свою беспринципность, не только возведением построек, но и своей педагогической деятельностью, той деятельностью, которая выли-

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ |

I |

44 |

|

лась в пагубную форму забивания живого интереса учеников к архитектуре и сознательного желания сделать из нас своих продолжателей безличного творчества, если это только таковым можно назвать. Подобный тип преподавателей с особенной любовью культивируется в стенах нашего Училища».

В этом докладе студенты говорили о необходимости привлечения в Училище в качестве преподавателей представителей «нового направления» (неоклассиков), перечислив «выдающихся из них» — И. Жолтовского, И. Фомина, В. Щуко,

М. Перетятковича, М. Лялевича, выделив, однако, среди них И. Жолтовского как «наиболее выдающегося».

Мельников, без сомнения, разделял эти взгляды. Ни в автобиографических записках, ни в беседах со мной он никогда не упоминал имен тех преподавателей-архитекторов, учеником которых он себя считает. Это, конечно, не забывчивость, так как имена своих учителей-художников он называл охотно и вспоминал их с благодарностью (К. Коровин, С. Малютин, А. Архипов и др.).

1 |

2 |

3 |

4 |

Портрет старика, 1914

Женский портрет, 1914

Гипсовая голова лошади, 1910—1911

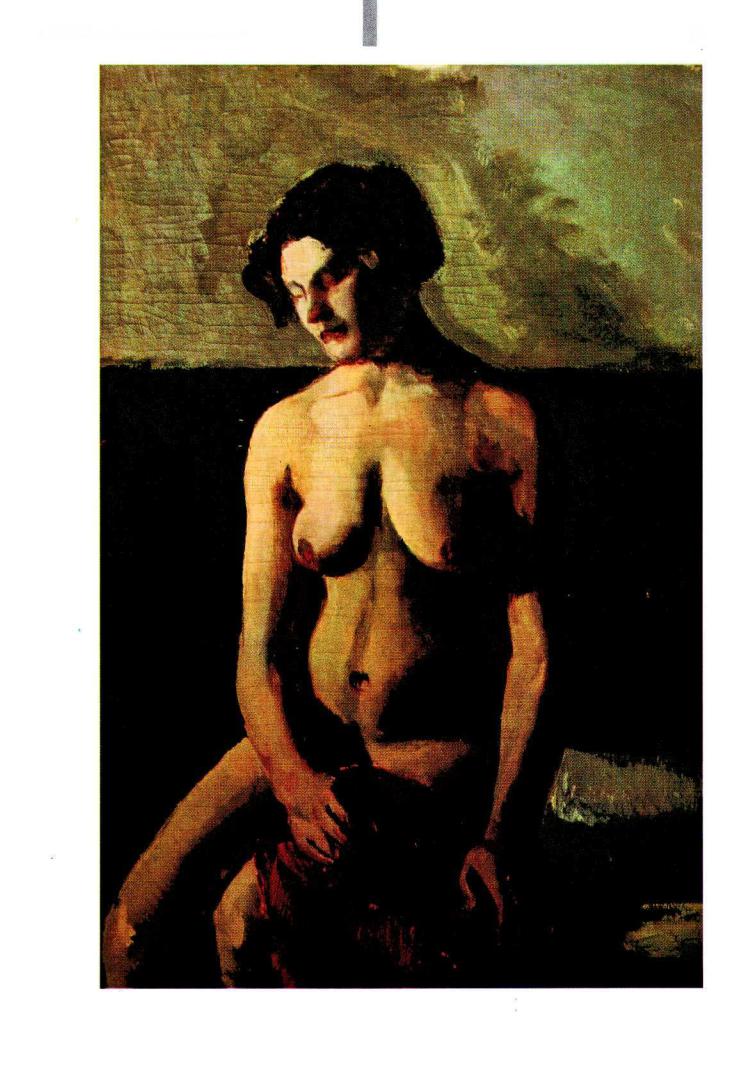

Натурщица, 1913

В УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА |

45 |

|

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

В архитектуре |

Константин |

Степанович счи- |

тал своим учителем, пожалуй, только И. Жол- |

||

товского. Об этом |

он говорил |

и в беседах |

со мной, очень высоко оценивая Жолтовского как творческую личность. Такая оценка Мельниковым Жолтовского (а это было во время наших

первых бесед в 1965 году) была для меня неожиданной. Казалось бы, что именно к этому архитектору у него должны были быть творческие и даже личные претензии, так как период неоакадемизма («украшательства»), когда Мельников был предан забвению, прошел под флагом творческого

46

лидерства Жолтовского. Однако у Константина Степановича было свое понимание роли Жолтовского в истории отечественной архитектуры. Он на всю жизнь остался благодарен Жолтовскому за те уроки понимания архитектуры как искусства, которые он получил от его бесед

в1917 — 1918 годах.

В1915 и 1916 годах студентам архитектурного отделения Училища так и не удалось добиться приглашения в качестве преподавателей представителей «нового направления». После февральской революции 1917 года студенты Училища

Натурщица, 1914

Натурщица, 1913

В УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА |

47 |

|

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ |

48 |

|

Студенческие проекты (курсовые)

I — вестибюль в римском стиле. Студенческий проект, 1914. Разрез 2 — загородный кафе-ресторан в стиле Ренессанс. Студенческий проект. 1914. Фасад: 3 — двухэтажный корпус для приезжих в стиле Ренессанс.

Студенческий проект. 1915. Фасад; 4 — военный музей в классическом стиле-.

Студенческий проект, 1916. Фасад

1 I 3

2 I 4

УЧИЛИЩЕ ЖИВОПИСИ, ВАЯНИЯ И ЗОДЧЕСТВА

49