- •I. Структура, классификация и свойства основных липидов организма человека

- •II. Переваривание и всасывание пищевых липидов

- •III. Транспорт жиров из кишечника хиломикронами

- •IV. Обмен триацилглицеролов

- •V. Обмен жирных кислот и кетоновых тел

- •1. Синтез пальмитиновой кислоты

- •2. Регуляция синтеза жирных кислот

- •3. Синтез жирных кислот из пальмитиновой кислоты

- •VI. Эйкозаноиды

- •1. Структура и номенклатура простагландинов и тромбоксанов

- •2. Циклооксигеназный путь: синтез простагландинов и тромбоксанов

- •VII. Перекисное окисление липидов, роль в патогенезе повреждений клетки

- •1) Инициация: образование свободного радикала (l•)

- •2) Развитие цепи:

- •3) Разрушение структуры липидов

- •VIII. Обмен и функции фосфолипидов

- •IX. Холестерол: функции, обмен

VIII. Обмен и функции фосфолипидов

Метаболизм фосфолипидов тесно связан со многими процессами в организме: образованием и разрушением мембранных структур клеток, формированием ЛП, мицелл жёлчи, образованием в альвеолах лёгких поверхностного слоя, предотвращающего слипание альвеол во время выдоха. Нарушения обмена фосфолипидов - причина многих заболеваний, в частности, респираторного дистресс-синдрома новорождённых, жирового гепатоза, наследственных заболеваний, связанных с накоплением гликолипидов, - лизосомных болезней. При лизосомных болезнях снижается активность гидролаз, локализованных в лизосомах и участвующих в расщеплении гликолипидов.

А. Обмен глицерофосфолипидов

Синтез фосфатидилхолинов, фосфатидилэтаноламинов и фосфатидилсеринов

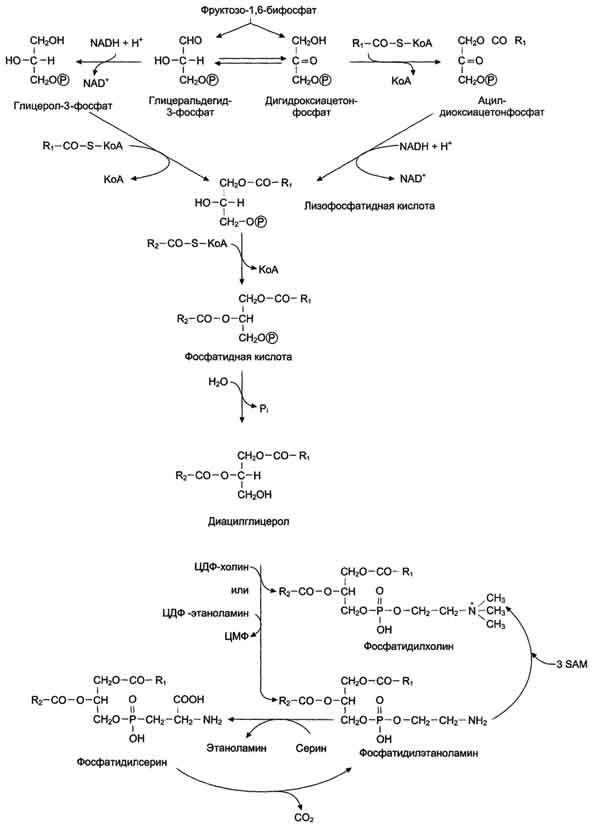

Начальные этапы синтеза глицерофосфолипидов и жиров происходят одинаково до образования фосфатидной кислоты. Фосфатидная кислота может синтезироваться двумя разными путями: через глицеральдегид-3-фосфат и через дигидроксиацетонфосфат (рис. 8-57).

На следующем этапе фосфатидаза отщепляет от фосфатидной кислоты фосфатный остаток, в результате чего образуется диацилглицерол. Дальнейшие превращения диацилглицерола также могут идти разными путями. Один из вариантов - образование активной формы "полярной головки" фосфолипида: холин, серии или этаноламин превращаются в ЦДФ-холин, ЦДФ-серин (рис. 8-58) или ЦДФ-этаноламин.

Далее диацилглицерол взаимодействует с ЦМФ-производными, при этом выделяется ЦМФ, и

432

Рис. 8-57. Схема синтеза глицерофосфолипидов. R1 - радикал насыщенной жирной кислоты; R2 - радикал полиеновой жирной кислоты; SAM - S-аденозилметионин.

433

Рис. 8-58. Синтез ЦДФ-холина. "Полярная головка" фосфатидилхолина превращается за счёт энергии АТФ в активную форму - фосфохолин, который затем присоединяется к ЦТФ с одновременным удалением РРi, что сдвигает равновесие реакции вправо. Образовавшийся ЦДФ-холин - донор холина для синтеза молекул фосфатидилхолинов. ЦДФ-холин - цитидилдифосфохолин; ЦМФ - цитидилмонофосфат; Р - остаток фосфорной кислоты.

образуется соответствующий фосфолигщц, например фосфатидилхолин. Между глицерофосфолипидами возможны различные взаимопревращения. Фосфатидилхолин может образовываться и другим путём: из фосфатидилэтаноламина, получая последовательно 3 метальные группы от SAM. Фосфатидилсерин может превращаться в фосфа-тидилэтаноламин путём декарбоксилирования. Фосфатидилэтаноламин может превращаться в фосфатидилсерин путём обмена этаноламина на серии.

Дипальмитоилфосфатидилхолин компонент сурфактанта лёгкихосновной компонент сурфактанта легких

Сурфактант - внеклеточный липидный слой с небольшим количеством гидрофобных белков, выстилающий поверхность лёгочных альвеол и предотвращающий слипание стенок альвеол во время выдоха (рис. 8-59). Основной компонент сурфактанта - Дипальмитоилфосфатидилхолин, составляющий до 80% от всех фосфолипидов, входящих в состав сурфактанта. Кроме того, в сурфактант входят гидрофобные белки, общее количество которых не превышает 10-20%.

Синтез дипальмитоилфосфатидилхолина (лецитина) в пневмоцитах II типа происходит в процессе эмбрионального развития и резко увеличивается в период от 32 до 36 нед беременности.

Важным показателем нормального формирования сурфактанта служит соотношение фосфатидилхолин/сфингомиелин >4 (рис. 8-60). Это соотношение можно определять, исследуя состав

434

Рис. 8-59. Влияние сурфактанта на функцию альвеол. А - сурфактант уменьшает поверхностное натяжение жидкости, выстилающей поверхность альвеол, и предотвращает слипание стенок альвеол во время выдоха. Меньшее давление воздуха необходимо, чтобы наполнить альвеолы воздухом; Б - в отсутствие сурфактанта или при его недостаточном образовании (у недоношенных детей) стенки альвеол во время выдоха спадаются, и требуется давление воздуха в 10 раз большее, чтобы наполнить альвеолы.

Рис. 8-60. Изменение соотношения фосфатидилхолин/сфингомиелин в амниотической жидкости в различные периоды беременности. На 35-й неделе беременности концентрация фосфатидилхолина увеличивается по отношению к сфингомиелину в 4 раза, что характеризует нормальное развитие лёгких.

435

амниотической жидкости. Недостаточное формирование сурфактанта у недоношенных детей после рождения приводит к развитию респираторного дистресс-синдрома - основной причины смерти у этой группы новорождённых. Соотношение фосфатидилхолин/сфингомиелин <2 указывает на высокий риск развития респираторного дистресс-синдрома. В случае необходимости лечение беременных кортикостерридами стимулирует синтез сурфактанта в лёгких плода и уменьшает риск развития респираторного дистресс-синдрома.

Синтез фосфатидилинозитола и кардиолипина

Другой путь превращений диацилглицерола, при котором образуется активная форма - ЦЦФ-диапилглицерол приводит к образованию фосфатидилинозитола и кардиолипина (см. схему ниже).

Фосфатидилинозитол далее может фосфорилироваться с образованием фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфата, фосфолипида, располагающегося в наружной мембране клеток и участвующего в передаче гормональных сигналов внутрь клетки (см. раздел 5). Кардиолипин находится, главным образом, во внутренней мембране митохондрий и в небольшом количестве в сурфактанте лёгких.

Катаболизм глицерофосфолипидов

Различные типы фосфолипаз, локализованных в клеточных мембранах или в лизосомах, катализируют гидролиз глицерофосфолипидов (см. раздел 5). Гидролиз некоторых глицерофосфолипидов под действием фосфолипаз имеет значение не только как путь катаболизма, но и как путь образования вторичных посредников или предшественников в синтезе биологически активных веществ - эйкозаноидов. Кроме того, фосфолипазы А1 и А2 участвуют в изменении состава жирных кислот в глицерофосфолипидах, например при синтезе в эмбриональном периоде развития дипальмитоилфосфатидилхолина - компонента сурфактанта.

Б. Функции и обмен сфинголипидов

Сфинголипиды - производные церамида, образующегося в результате соединения аминоспирта сфингозина и жирной кислоты. В группу сфинголипидов входят сфингомиелины и гликосфинголйпиды (см. табл. 8-4, рис. 8-61).

Сфингомиелины находятся в мембранах клеток различных тканей, но наибольшее их количество содержится в нервной ткани. Сфингомиелины миелиновых оболочек содержат в основном жирные кислоты с длинной цепью: лигноцери-новую (24:0) и нервоновую (24:1) кислоты, а сфингомиелин серого вещества мозга содержит преимущественно стеариновую кислоту.

Гликосфинголипиды - гликолипиды, в состав которых входят церамид и один или несколько остатков углеводов, и сиаловая (N-ацетилнейраминовая) кислота (см. рис. 8-5, 8-8, 8-61).

Гликосфинголипиды локализованы в плазматических мембранах клеток таким образом, что углеводная часть молекулы располагается на поверхности клеток и часто обладает антигенными свойствами. Эта часть молекул обеспечивает взаимное

Схема

436

Рис. 8-61. Структуры гликосфинголипидов. А - общая схема строения гликосфинголипидов; Б - структура радикалов, связанных с церамидом, и названия отдельных гликосфинголипидов. Обозначения: цер - церамид; глк - глюкоза; гал - галактоза; гал-Nац - N-ацетилгалактозамин; N-AHK - N-ацетилнейраминовая кислота.

узнавание клеток и их взаимодействие. Интересно, что углеводная часть структуры антигенов на поверхности эритроцитов (по системе АВО) может быть связана как с церамидом, так и с белками. В последнем случае структура антигена является не гликолипидом, а гликопротеином.

Некоторые ганглиозиды - рецепторы бактериальных токсинов. Например, GMl, находящийся на поверхности клеток кишечного эпителия, является местом прикрепления холерного токсина - белка, секретируемого возбудителями холеры.

Функции гликосфинголипидов можно суммировать следующим образом:

Взаимодействие между:

клетками;

клетками и межклеточным матриксом;

клетками и микробами.

Модуляция:

активности протеинкиназ;

активности рецептора фактора роста;

антипролиферативного действия (апоптоза, клеточного цикла).

Обеспечение:

структурной жёсткости мембран;

конформации белков мембран.

Синтез церамида и его производных. Синтез сфинголипидов начинается с образования церамида. Серии конденсируется с пальмитоил-КоА. Продукт их взаимодействия сначала восстанавливается коферментом NADPH, затем к аминогруппе дигидросфингозина амидной связью присоединяется жирная кислота, содержащая, как правило, 24 атома углерода. После окисления FAD-зависимой дегидрогеназой образуется церамид. Церамид служит предшественником в синтезе большой группы сфинголипидов: сфингомиелинов, не содержащих углеводов, и гликосфинголипидов (рис. 8-62). Последующие реакции синтеза катализируются специфическими трансферазами, набор которых отличается в разных тканях. Соединение фосфорилхолина с церамидом сфингомиелин-синтазой приводит к образованию сфингомие-лина. Присоединение углеводных компонентов катализируется специфическими гликозилтрансферазами. Донорами углеводных компонентов служат активированные сахара: УДФ-галактоза и УДФ-глюкоза. Галактоцереброзид - главный липид миелиновых оболочек; глюкоцереброзид входит в состав мембран многих клеток и служит предшественником в синтезе более сложных гликолипидов или продуктом на пути их катаболизма.

Катаболизм сфингомиелина и его нарушения. В лизосомах находятся ферменты, способные гидролизовать любые компоненты клеток. Эти ферменты называют кислыми гидролазами, так как они активны в кислой среде. Значение рН = 5,

437

Рис. 8-62. Синтез сфинголипидов из церамида. Обозначения: гал - галактоза; глк - глюкоза; гал - Мац-М-ацетилгалактоза-мин; N-AHK - N-ацетилнейраминовая кислота; УДФ-галактоза, УДФ-глюкоза - активные формы углеводов, присоединяемые специфическими гликозилтрансферазами; ЦМФ-N-AHK - активная форма N-ацетилнейраминовой кислоты; ФАФС - фосфоаденозилфосфосульфат - активная форма серной кислоты. Фосфохолин или углеводы присоединяются по месту гидроксиметильной группы церамида (выделена пунктиром). Каждый остаток углевода присоединяется специфической гликозилтрансферазой в цистернах шероховатого ЭР и аппарате Гольджи.

438

оптимальное для работы ферментов, создаётся протонным насосом, который, используя энергию АТФ, накачивает ионы водорода в лизосомы. Катаболизм сфингомиелинов и гликолипидов происходит в лизосомах. В распаде сфингомиелинов участвуют 2 фермента - сфингомиелиназа, отщепляющая фосфорилхолин, и церамидаза, продуктами действия которой являются сфингозин и жирная кислота (рис. 8-63).

Рис. 8-63. Гидролиз сфингомиелина.

Генетический дефект сфингомиелиназы - причина болезни Ниманна-Пика. Дети с таким дефектом погибают в раннем возрасте. Симптомы заболевания: увеличение печени и селезёнки (гепатоспленомегалия), в лизосомах которых накапливается сфингомиелин; умственная отсталость. Генетический дефект другого фермента (церамидазы) приводит к развитию болезни Фарбера, симптомами которой также являются гепато- и спленомегалия, а также поражение суставов (болезненность, отёчность).

Катаболизм гликосфинголипидов. Катаболизм гликосфинголипидов начинается с перемещения их с поверхности клетки в цитоплазму по механизму эндоцитоза. В результате молекулы, расположенные на поверхности мембран, оказываются в эндоцитозных везикулах в цитоплазме и сливаются с лизосомами. В лизосомах находятся все ферменты, необходимые для гидролиза сложных молекул гликосфинголипидов: α- и β-галактозидазы, β-глюкозидазы, нейраминидаза (сиалидаза) и церамидаза. В результате последовательных реакций гидролиза сложные молекулы гликосфинголипидов распадаются до мономеров: глюкозы, галактозы, жирной кислоты, сфингозина и других метаболитов.

Генетические дефекты лизосомных ферментов катаболизма гликосфинголипидов. В норме синтез и катаболизм гликосфинголипидов сбалансированы таким образом, что количество этих компонентов в мембранах постоянно. Если имеется генетический дефект какого-либо лизосомного фермента, участвующего в катаболизме гликосфинголипида, то в лизосомах накапливается не-деполимеризованный субстрат, так называемые "остаточные тельца", размеры лизосом увеличиваются, их мембрана может разрушаться, ферменты выходят в цитозоль, и функции клеток нарушаются. Генетические заболевания вследствие дефекта какого-либо из ферментов катаболизма гликосфинголипидов называют сфинголипидоза-ми, или лизосомными болезнями. Эти заболевания редки, но среди некоторых популяций людей их частота очень высока. Так, болезнь Гоше вследствие дефекта фермента β-глюкрзидазы (рис. 8-64) у евреев встречается с частотой 166:100 000, болезнь Тея-Сакса (дефект фермента β-гексозаминидазы) - с частотой 33:100 000. Сфинголипидозы обычно приводят к смерти в раннем возрасте, так как происходит поражение клеток нервной ткани, где сконцентрированы гликосфинголипиды. Однако при болезнях Гоше и Фабри больные живут, относительно долго.

439