- •Номенклатура и изомерия

- •Изомерия аминов

- •Методы получения аминов

- •2. Восстановление нитросоединений, нитрилов, оксимов и гидразонов.

- •3. Восстановление амидов кислот.

- •2. Химические свойства.

- •2.2. Кислотность аминов.

- •2.2. Реакции бензольного кольца.

- •Se -реакции

- •Катехоламины

- •Основные термины

- •Эталонное решение задач

- •I. Эталонное решение задач первого типа.

- •Решение.

- •II. Эталонное решение задач второго типа.

- •III. Эталонное решение задач третьего типа.

- •IV. Эталонное решение задач четвёртого типа.

- •Решение.

- •V. Эталонное решение задач пятого типа.

- •Решение.

- •Решение.

- •Аминокислоты

- •Номенклатура

- •Классификация аминокислот

- •1. Моноаминомонокарбоновые.

- •2. Гидроксилсодержащие:

- •1. Аминокислоты с неполярными (гидрофобными) радикалами.

- •2. Аминокислоты с полярными (гидрофильными) радикалами.

- •3. Аминокислоты с отрицательно заряженными радикалами.

- •4. Аминокислоты с положительно заряженными радикалами

- •Способы получения α-аминокислот в условиях in vitro.

- •Физические свойства аминокислот

- •Изоэлектрическая точка аминокислот

- •Химические свойства аминокислот Амфотерность аминокислот

- •Реакции карбоксильной группы

- •1. Образование внутрикомплексных солей.

- •3. Образование хлорангидридов.

- •2. Алкилирование аминокислот.

- •3. Действие азотистой кислоты (дезаминирование in vitro).

- •4. Взаимодействие с альдегидами.

- •5. Взаимодейстивие с динитрофторбензолом (днфб).

- •Реакции функциональных групп, содержащихся в радикалах аминокислот

- •1. Реакции сульфгидрильной (тиоловой) группы.

- •2. Реакции гидроксильной группы – реакции элиминирования.

- •3. Реакции гуанидильной группы.

- •Специфические реакции α-аминокислот

- •Реакции аминокислот in vivo

- •1. Дезаминирование аминокислот

- •2. Переаминирование (трансамнирование).

- •3. Декарбоксилирование аминокислот.

- •4. Реакции гидроксилирования и карбоксилирования.

- •5. Восстановительное аминирование.

- •6. Альдольное расщепление.

- •Пептиды

- •Строение полипептидной цепи и пептидной связи

- •Hоменклатура пептидов

- •Кислотно-основные свойства пептидов

- •Определение структуры пептидов

- •Синтез пептидов

- •Классификация белков

- •1. Простые белки (протеины).

- •Структура белков

- •Конформация белков

- •Вторичная структура

- •1. Α-Спираль.

- •1) Пролин.

- •2) Одинаково заряженные радикалы.

- •3) Объёмные радикалы.

- •2. Β-складчатая структура.

- •Третичная структура

- •Четвертичная структура белков

- •Кислотно-основные свойства белков. Изоэлектрическая точка.

- •Оптические свойства белков

- •Коллоидные свойства белков

- •Денатурация белков

- •Качественные реакции на аминокислоты, пептиды и белки.

- •Задача №9

- •Задача№13

- •Решение.

- •Задача №14

- •Решение.

- •Задача №15

- •Решение.

- •Задача№16

- •Решение.

- •Задача № 17

- •Решение.

- •Задача №18

- •Решение.

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

- •I.Амины

- •II. Аминоспирты

- •III.Аминокислоты

- •IV.Пептиды

- •V. Белки

- •Часть II Амины, аминоспирты, аминокислоты, белки

- •Часть II Амины, аминоспирты, аминокислоты, белки

Качественные реакции на аминокислоты, пептиды и белки.

1) Реакция с нингидрином.

В присутствии нингидрина раствор аминокислоты окрашивается в сине-фиолетовый цвет.

2) Биуретовая реакция.

Эта реакция используется для обнаружения пептидных связей в белках и пептидах. При нагревании пептидов или белков в щелочном растворе с сульфатом меди появляется сине-фиолетовая окраска.

3) Ксантопротеиновая реакция

Используется для обнаружения ароматических и гетеро-циклических аминокислотных остатков Исследуемые соединения с концентрированной азотной кислотой образуют нитросоединения, окрашенные в желтый цвет.

4) Реакция с ацетатом свинца.

Используется для обнаружения белков, содержащих цистеин. В щелочной среде образуется черный осадок сульфида свинца.

5) Реакция с диметиламинобензальдегидом (реакция Эрлиха).

Используется для качественного и количественного определения триптофана. В растворе, подкисленном серной кислотой, появляется красно-фиолетовое окрашивание.

Эталонные решения ЗАДАЧ

Задача № 1

Гидролитическое расщепление L-аспарагина до L-аспарагиновой кислоты, при участии фермента аспарагиназы, используется в медицине при лечении лейкозов. Лейкозные клетки не могут синтезировать аспарагин и получают его из плазмы крови. Если аспарагин, содержащейся в плазме крови, разрушить реакцией гидролиза, происходит нарушение метаболизма в лейкозных клетках. Напишите реакцию гидролитического превращения L-аспарагина в L-аспарагиновую кислоту проекционными формулами Фишера.

Решение.

Задача № 2

Смесь глицина, аланина, лизина, аргинина, серина и глутаминовой кислоты разделяли методом электрофореза при рН = 6.

Определите направление движения аминокислот при электрофорезе, если изоэлектрические точки этих аминокислот соответственно равны значениям pH: 6,0; 6,0; 9,8; 10,8; 5,7 и 3,2.

Решение.

В изоэлектрической точке (pI рН) суммарный заряд α-аминокислоты равен нулю. В данных условиях такое соотношение выполняется для аланина, глицина и серина и эти аминокислоты в электрическом поле перемещаться не будут.

При рН > pI преобладает анионная форма и аминокислота (в данном случае глутаминовая кислота) будет перемещаться к аноду.

В случае, когда рН < pI в растворе преобладает катионная форма, поэтому лизин и аргинин будут перемещаться к катоду.

Задача № 3

Даны три аминокислоты: аспарагиновая, лизин и глицин. Определить, в какой среде кислой, нейтральной или щелочной будут находиться изоэлектрические точки (И.Э.Т) этих кислот по сравнению с глицином, для которого рI = 6.

Решение.

У аспарагиновой кислоты И.Э.Т. будет находиться в более кислой среде, чем у глицина, так как для подавления диссоциации второй кар-боксильной группы требуется дополнительное количество ионов H+.

У лизина И.Э.Т. будет находиться в более щелочной среде, чем у глицина, так как для предотвращения образования второй NH3+ группы требуется дополнительное количество ионов OH.

Задача №4

Написать уравнения реакций аланина:

а) с водным раствором щелочи;

б) с водным раствором соляной кислоты;

в) с бензоилхлоридом в щелочной среде.

Решение.

Задача №5

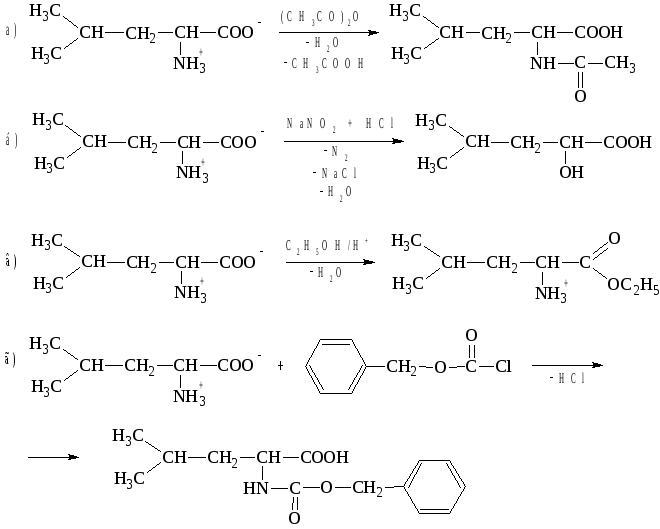

Написать уравнения реакций лейцина:

а) с уксусным ангидридом;

б) с нитритом натрия в среде соляной кислоты;

в) с этиловым спиртом в среде серной кислоты;

г) с карбобензоксихлоридом.

Решение.

Задача № 6

В сильнощелочном растворе аминокислота

существует в виде аниона и содержит две

основные группы:NH2

и

сильнощелочном растворе аминокислота

существует в виде аниона и содержит две

основные группы:NH2

и

СОО. Учитывая тот факт, что константы основности для NH2-группы и карбоксилат-аниона R СОО соответственно равны 6,3∙105 и 2,5∙1012, определите, какая из этих групп будет более основной и к какой группе будет предпочтительно присоединяться протон при прибавлении к раствору кислоты. Какое соединение при этом образуется?

Решение.

Из приведенных констант основности следует, что аминогруппа является более сильным основанием, чем карбоксильный ион (6,3∙105 > 2,5∙1012), поэтому при добавлении кислоты протон будет присоединяться к аминогруппе, образуя биполярный ион:

Задача №7

В сильнокислом растворе аминокислота существует в виде катиона и содержит две кислотые группы: NH3+ и СООН. Учитывая, что константы кислотности для NH3+ и СООН групп соответственно равны 1,6∙1010 и 4∙103, определите, какая из этих групп будет более кислой и какая из них будет легче отдавать протон при прибавлении к исходному раствору щелочи. Какое соединение при этом образуется?

Решение.

Из приведенных констант кислотности следует, что карбоксильная группа является более сильной кислотой, чем NH3+ ион, так как Kа( NH3+) = 1,6∙1010 < Kа( СООН) = 4∙103, поэтому при добавлении щелочи карбоксильная группа будет отдавать протон, образуя биполярный ион:

Задача№8

При взаимодействии первичной аминогруппы с азотистой кислотой выделяется азот, по объёму которого по методу Ван-Слайка определяют число аминогрупп в кислоте.

При обработке равных количеств (по 0,001 моль) трех различных аминокислот получили (при н.у.):

а) в первом случае 22,4 мл азота;

б) во втором случае 44,8 мл азота;

в) в третьем случае азот не выделялся вообще.

Какие возможные аминокислоты были взяты для этих экспериментов?

Решение.

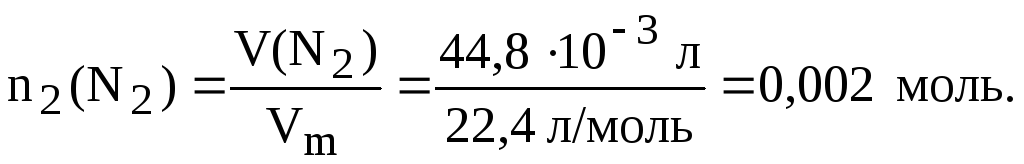

Рассчитаем количество азота, выделившихся в первом и втором опытах:

а)

Таким образом, из 0,001 моль аминокислоты выделилось 0,001 моль азота. Следовательно, это может быть любая моноамино-карбоновая кислота (одно- или двухосновная).

б)

В этом опыте количество выделившегося азота вдвое больше количества исходной кислоты. Следовательно, аминокислота содержит две аминогруппы (это может быть, в частности, лизин или орнитин).

в) В этом опыте азот не выделился вообще, следовательно, аминокислота не содержала свободной первичной аминогруппы. Например, это может быть иминокислота пролин.