- •Физические основы магнитной записи и стирания информации

- •Часть 2: Пути повышения плотности записи

- •1. Эффект размагничивания.

- •2. Тепловая энергия частицы.

- •Устройство магнитных головок записи/чтения и магнитных дисков

- •Элементы механической системы жесткого диска

- •1.3.Суперпарамагнетизм

- •1.4.Перпендикулярная запись

Устройство магнитных головок записи/чтения и магнитных дисков

Первые головки, устанавливавшиеся на жесткие диски, назывались ферритовыми. Сердечник в них изготовлялся из прессованного феррита (материала на основе оксидов железа). Зазор между головкой и поверхностью диска составлял 5-8 микрон.

Сделать ширину зазора меньше было нельзя, так как головки были достаточно массивными, и жесткости подвески не хватило бы для того, чтобы постоянно удерживать их на меньшей высоте, не допуская контакта с рабочей поверхностью диска.

Разновидностью этих головок были композитные (стеклоферритные) головки, в которых ферритовый сердечник располагался в керамическом корпусе, что создавало дополнительную защиту от "шумов" при считывании, так как корпус ослаблял внешние магнитные поля. Среди многочисленных недостатков этих головок были низкое быстродействие и быстрое магнитное насыщение сердечника.

Поэтому их нельзя было использовать с носителями, обладающими большой коэрцитивной силой (сила остаточной намагниченности), а максимальная скорость вращения диска была ограничена. Но на безрыбье и рак рыба, так что эти головки были в свое время установлены на всех винчестерах. Существенным достоинством их была дешевизна, так что и после появления более совершенных головок многие дешевые модели жестких дисков выпускались именно с ними.

Головки с металлом в зазоре (Metal-in-Gap - MIG) появились в результате развития стеклоферритных. В них магнитный, а иногда и дополнительный зазор был заполнен металлом, что позволяло создавать в сердечнике магнитное поле большей напряженности.

Если металлом был заполнен только магнитный зазор, такие головки назывались односторонними, если еще и дополнительный - двусторонними. Градиент магнитного поля в зоне перемены знака стал выше примерно в 2 раза, то есть граница между участками с разной полярностью стала четче и короче, что позволило повысить плотность записи и увеличить скорость вращения диска. Уменьшение размеров и массы головки позволило еще больше приблизить ее к рабочей поверхности.

Революцией в развитии индуктивных головок стало появление так называемых тонкопленочных головок (Thin Film - TF), изготавливаемых при помощи фотолитографии. Сердечник - сплав железа и никеля. Градиент остаточного магнитного поля, создаваемого этим типом головок, еще выше. Миниатюрность и больший градиент магнитного поля позволили еще больше приблизить головки к рабочей поверхности диска и увеличить скорость его вращения, что, естественно, значительно повысило плотность записи. Зазор уменьшился примерно до 0,05 мкм. Следующим прорывом стала магниторезистивная (magneto-resistive - MR) головка.

Принцип ее работы выглядит так. Через считывающий элемент такой головки постоянно идет ток, называемый измерительным. Если магнитное поле возле элемента изменяется, он реагирует на это изменением собственного сопротивления, что отражается на силе измерительного тока. Таким образом, сигнал из такой головки выходит постоянно, меняясь в зависимости от полярности намагниченного участка, который в данный момент находится под считывающим элементом.

К сожалению, используя магниторезистивный эффект, можно создать только считывающую головку, так что про нее можно справедливо заметить, что "чукча не писатель, чукча - читатель". Первый жесткий диск с магниторезистивными головками емкостью 1 Гбайт (3,5") был выпущен в 1991 году компанией IBM.

В чем же преимущества магниторезистивных головок перед индуктивными?

Первое - это их чувствительность. Амплитуда выходного сигнала (число, показывающее силу сигнала) у них примерно в 3-4 раза больше. Кроме того, как уже упоминалось, амплитуда выходного сигнала у обычных тонкопленочных головок сильно зависит от скорости движения расположенной под ней дорожки. Чем меньше диаметр дорожки, тем меньше скорость, с которой она движется под головкой. Это создает дополнительные трудности для разработки магнитных носителей малых размеров.

Амплитуда выходного сигнала магниторезистивной головки от скорости движения дорожки не зависит, так как ток в ней возникает не по принципу магнитной индукции и, следовательно, сила тока не зависит от скорости изменения магнитного поля рабочего слоя. Второе. Поскольку для записи используется обычная индуктивная головка, а магниторезистивная - для считывания, то каждую из них можно установить на оптимальной высоте над поверхностью диска.

Дело в том, что для записи головку лучше располагать на несколько большем расстоянии от поверхности, чем для считывания, так как при этом рабочая поверхность намагничивается на большую глубину, что, естественно, улучшает и качество записи, и срок ее хранения. Для считывания же это расстояние должно быть меньше, так как при этом на головку больше влияет тот участок рабочей поверхности, который расположен непосредственно под ней, а влияние посторонних шумов уменьшается.

Третье. Обычная тонкопленочная головка создает магнитную дорожку большей ширины, чем нужно магниторезистивной головке для чтения. Это создает дополнительную надежность считывания информации, так как снижается влияние помех.

Наряду с неоспоримыми достоинствами магниторезистивные головки имеют и недостатки, связанные, главным образом, с более трудоемкой, а следовательно, и более дорогостоящей технологией изготовления. Во-первых, при изготовлении головки, так же как и для тонкопленочной, используется технология фотолитографии, но по сравнению с технологией изготовления тонкопленочной головки требуется больше фотошаблонов. Во-вторых, для подачи измерительного тока необходимо подвести к головке дополнительные провода. В-третьих, чувствительность магниторезистивных головок гораздо больше, следовательно, их нужно лучше экранировать от внешних помех. В-четвертых, при контакте головки с любыми микрочастицами или касании поверхности элемент чтения мгновенно нагревается.

Изменения температуры отражаются на сопротивлении считывающего элемента, и головка временно теряет способность считывать данные с рабочей поверхности. Это создает повышенные требования к конструкции всего жесткого диска, особенно привода головок и воздушного фильтра.

На появлении магниторезистивных головок прогресс в области конструирования накопителей на жестких дисках не остановился. В 1997 году IBM выпустила винчестер емкостью 16,8 Гбайт, на котором был установлен новый тип магнитных головок - так называемые гигантские магниторезистивные (GMR) головки. Называются они так не благодаря размеру (размер их меньше, чем у обычных головок), а благодаря названию эффекта, на котором основан принцип их работы (Giant Magnetoresistive).

Этот эффект был открыт в 1988 году при помещении некоторых кристаллов в сильное магнитное поле, которое сильнее поля, используемого для записи на жестких дисках, примерно в 1000 раз. Сегодня такие головки используются в большинстве жестких дисков.

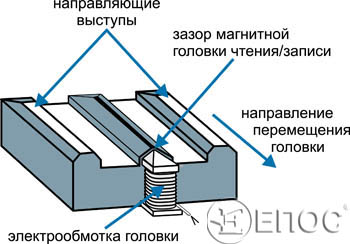

Интегрированные головки записи/чтения представляют собой объединенные в один миниатюрный узел тонкопленочные индуктивные головки записи и магниторезистивные головки чтения. Размеры головок чрезвычайно малы, у современных накопителей они имеют порядок 30-50 нм, что в несколько тысяч раз меньше толщины человеческого волоса. Для защиты от повреждений головки закрепляются на кромке слайдера имеющего обтекаемую аэродинамическую форму, которая обеспечивает возможность «полета» головок на необходимой высоте над вращающимися с большой скоростью пластинами. Изображения слайдера и магнитной головки для популярных в середине 1990-х гг. жестких дисков приведены на рис. 2.

Рис. 2. Слайдер и тонкопленочная головка записи/чтения

Слайдер закрепляется на конце пружинящего стального поводка, формируя т.н. блок поводков и головок (head-gimbal assembly, HGA) (рис. 3). Поводок, в свою очередь, фиксируется на жестком рычаге позиционера, обеспечивающего перемещение головок над пластинами в радиальном направлении. Система из нескольких позиционеров (по одному на каждую рабочую поверхность пластины) называется блоком магнитных головок (БМГ).

Рис. 3. Поводок жесткого диска с закрепленным на нем слайдером