- •МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

- •1.1. Металлы, их классификация и основные физические свойства

- •1.3. Реальное строение металлов и дефекты кристаллических решеток

- •1.4. Строение сплавов

- •2.1. Энергетические и температурные условия процесса кристаллизации

- •2.3. Превращения в твердом состоянии. Полиморфизм

- •3. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

- •3.2. Деформации и напряжения

- •4. ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ

- •4.1. Правило фаз, построение диаграмм состояния

- •4.4. Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии, с эвтектикой

- •4.6. Диаграмма состояния для сплавов, образующих химические соединения

- •4.7. Диаграмма состояния для сплавов с полиморфным превращением одного из компонентов

- •4.8. Диаграмма состояния сплавов с полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением

- •6. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ

- •7.1. Влияние нагрева и скорости охлаждения углеродистой стали на ее структуру

- •7.2. Отжиг углеродистых сталей

- •8.1. Закалка углеродистых сталей

- •Обработке холодом подвергают быстрорежущие стали, цементованные детали, измерительные инструменты, подшипники и другие особо точные изделия.

- •8.2. Отпуск закаленных углеродистых сплавов

- •9.1. Назначение легирования

- •9.2. Влияние легирующих элементов на структуру и механические свойства сталей

- •9.3. Влияние легирования на превращения при термообработке

- •10.1. Упрочнение легированием

- •10.2. Упрочнение пластическим деформированием

- •10.4. Цементация стали

- •10.5. Азотирование стали

- •10.6. Нитроцементация

- •11. КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ

- •12.3. Жаропрочные стали и сплавы

- •12.4. Жаростойкие стали и сплавы

- •13.1. Условия работы деформирующих и режущих инструментов, требования к инструментальным материалам

- •13.2. Инструментальные легированные (штамповые) стали

- •13.3. Классификация режущих инструментальных материалов

- •14. ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ

- •14.1. Классификация твердых сплавов и общая характеристика их свойств

- •14.2. Режущая керамика

- •14.3. Сверхтвердые инструментальные материалы

охлаждения, кристалл может расти практически с одинаковой скоростью по всем направлениям.

Применяя различные технологические приемы, можно изменить количественные соотношения зон или исключить из структуры слитка какую– либо зону вообще. В верхней части слитка, которая затвердевает в последнюю очередь, концентрируется усадочная раковина. Под усадочной раковиной металл получается рыхлым, в нем содержится много усадочных форм. Часть слитка с усадочной раковиной и рыхлым металлом отрезают.

2.3. Превращения в твердом состоянии. Полиморфизм

Образование новых кристаллов в твердом кристаллическом веществе называется вторичной кристаллизацией. Многие металлы в зависимости от температуры могут существовать в разных кристаллических формах или разных модификациях. Существование одного металла в нескольких кристаллических формах носит название полиморфизма.

В результате полиморфного превращения атомы кристаллического тела, имеющие решетку одного типа, перестраиваются таким образом, что образуется кристаллическая решетка другого типа. Полиморфную модификацию, устойчивую при более низкой температуре, для большинства металлов принято обозначать буквой α, а при более высокой – β, γ и т. д.

|

|

|

Таблица 2.1 |

|

|

Кристаллическая структура полиморфных металлов |

|||

|

|

|

|

|

Металл |

|

Кристаллическая |

Температура существования |

|

|

структура |

модификации, ºС |

|

|

|

|

|

||

Титан |

|

ГП |

До 882 |

|

|

|

ОЦК |

882–1668 |

|

Цирконий |

|

ГП |

До 862 |

|

|

|

ОЦК |

862–1852 |

|

Олово |

|

Алмазная |

До 13 |

|

|

|

ТОЦ |

13–232 |

|

Уран |

|

Ромбическая |

До 663 |

|

|

|

ТОЦ |

663–764 |

|

|

|

ОЦК |

764–1130 |

|

Кобальт |

|

ГП |

До 447 |

|

|

|

ГЦК |

477–1490 |

|

При переходе металла из одной полиморфной модификации в другую происходит фазовая перекристаллизация, вследствие образования новых зерен в структуре металла. Можно считать, что процесс перекристаллизации при полиморфном превращении подчиняется тем же законам, что и

28

процесс перекристаллизации. Полиморфное превращение прежде всего развивается в тех участках структуры, в которых уровень свободной энергии повышен. Такими участками являются границы зерен и приграничные области. Чем меньше размер зерна, тем больше межзеренная поверхность и тем больше возникает зародышевых центров. Температура, при которой осуществляется переход из одной модификации в другую, носит название

температуры полиморфного превращения.

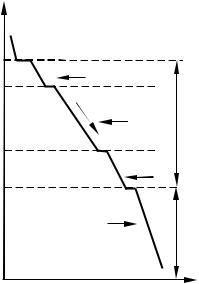

Переход металла из одной полиморфной модификации в другую в условиях равновесия протекает при постоянной температуре и сопровождается выделением тепла, если превращение идет при охлаждении, и поглощением тепла – при нагреве. На кривых охлаждения и нагрева переход из одного состояния в другой характеризуется остановкой(для чистых металлов) или изменением характера кривой (для сплавов).

Рассмотрим явление полиморфизма на примере железа(рис. 2.7). Железо имеет две температуры полиморфного превращения – 1392 ºС и 911 ºС:

при t < 1392 0С; Feδ(α) → Feγ; ОЦК → ГЦК, при t < 911 0С; Feγ → Feα; ГЦК → ОЦК.

При температуре 768 ºС получается остановка на кривой охлаждения, связанная не с перестройкой решетки, а с изменением магнитных свойств. Железо отличается специфическими магнитными свойствами. Эти свойства называются ферромагнитными. При нагреве ферромагнитные свойства постепенно теряются. П. Кюри показал, что полная потеря ферромагнитных свойств получается при определенной температуре, названной впоследствии точкой Кюри. Выше 768 ºС Feα немагнитно (немагнитное Feα иногда называют Feβ), ниже 768 ºС железо ферромагнитно.

t, °С

|

|

|

|

|

Ж |

|

|

1600 |

|

|

1539° |

|

|

||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Feδ |

1392° |

|

|

1400 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

1200 |

|

|

|

|

|

Feγ |

немагнитно |

|

|

911° |

|||||

|

|

|

|||||

1000 |

|

|

|

||||

|

|

768° |

Feβ(α) |

|

|||

800 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

600 |

|

|

|

|

|

Feα |

магнитно |

|

|

|

|

||||

τ, сек

Рис. 2.7. Кривая охлаждения железа

Магнитное превращение имеет ряд особенностей, отличающих его от полиморфического превращению. Магнитные свойства железа постепенно

29

падают по мере приближения к точке превращения, и эта точка не отвечает скачкообразному изменению свойств:

·магнитное превращение не имеет температурного гистерезиса, увеличение скорости охлаждения не снижает температуры превращения;

·механические и некоторые физические свойства при превращении не изменяются, изменяются многие электрические, магнитные и тепловые свойства;

·магнитное превращение не сопровождается перекристаллизацией. При магнитных превращениях происходит изменение не в кристалли-

ческой структуре металла, а во взаимодействии внешних и внутренних электронных оболочек атомов.

Полиморфное превращение сопровождается скачкообразным изменением свойств металлов или сплавов – удельного объема, теплоемкости, теплопроводности, электропроводности и т. д. Эти превращения происходят не только в чистых металлах, но и в сплавах.

30