- •Радиоматериалы и радиокомпоненты

- •Радиоматериалы и радиокомпоненты

- •Содержание

- •Введение

- •1. Свойства материалов

- •1. 1. Классификация материалов

- •1. 2. Виды химической связи в материалах

- •1. 3. Структура твердых тел. Дефекты структуры

- •1. 4. Элементы зонной теории твердого тела

- •2. Проводниковые материалы

- •2. 1. Электропроводность проводниковых материалов

- •2. 2 Сверхпроводимость проводниковых материалов

- •2. 3. Контактная разность потенциалов. Термоэлектродвижущая сила

- •2. 4 Контакты

- •2. 5. Классификация проводниковых материалов

- •3. Полупроводниковые материалы

- •3. 1. Особенности полупроводников

- •3. 2. Электропроводность полупроводников

- •3.2.1. Собственная проводимость (γi)

- •3.2.2. Примесная проводимость n - типа (γn)

- •3.2.3. Примесная проводимость р – типа (γр)

- •Донор – дающий, акцептор – принимающий

- •3.2.4. Воздействие теплового поля на электропроводность

- •3. 3. Термоэлектрические свойства

- •3.3.1. Терморезисторы

- •3.3.2. Термоэлементы

- •3. 4. Электронно-дырочный (или p-n) переход

- •3. 5. Фотоэлектрические свойства полупроводников

- •3.5.1. Фоторезистивный эффект

- •3.5.2. Фотоэлектрический эффект

- •3.6. Классификация полупроводниковых материалов

- •Полупроводниковые материалы

- •4. Магнитные материалы

- •4. 1. Природа ферромагнетизма

- •4. 2. Основные характеристики ферромагнетиков

- •4. 3. Потери в ферромагнитных материалах

- •4. 4. Энергия в зазоре ферромагнетика

- •4. 5. Классификация магнитных материалов

- •5. Диэлектрические материалы

- •5. 1. Поляризация диэлектриков

- •5. 1. 1. Виды поляризации

- •5. 1. 2. Влияние различных факторов на поляризуемость диэлектрика

- •5. 1. 3. Электретный эффект

- •5. 2. Электропроводность диэлектриков

- •3. Диэлектрические потери

- •5. 3. 1. Виды диэлектрических потерь

- •5. 3. 2. Схемы замещения диэлектриков и векторные диаграммы к ним

- •5. 3. 3. Зависимость tgδ и Ра от внешних факторов

- •5. 4. Пробой диэлектриков

- •5. 4. 3. Виды пробоя

- •5. 4. 2. Ионизационный пробой

- •5. 4. 3. Электрический пробой (электронный)

- •5. 4. 4. Электрохимический пробой

- •5. 4. 5. Электротепловой пробой твердых диэлектриков (тепловой пробой)

- •5. 5 Классификация диэлектрических материалов

- •Электроизоляционные материалы

- •Библиографический список

3. Полупроводниковые материалы

Это материалы, имеющие запрещенную зону. На их основе изготавливаются датчики различных видов энергий, выпрямители, триоды, тиристоры, интегральные микросхемы и множество других приборов и элементов.

Используются они, в основном, в твердом агрегатном состоянии, хотя имеются и жидкие полупроводники, например: Bi2S, Cu2S.

Ширина запрещенной зоны полупроводников имеет большой диапазон – от сотых долей электрон-вольта до 3 эВ. Удельные электрические сопротивления занимают более десяти порядков (10-4...108 Ом∙м)

Полупроводники относятся к неметаллам, а по химическому составу могут быть неорганическими – кремний, арсенид галлия, карбид кремния и органическими – антрацен, нафталин, фталоцианин меди и др.

3. 1. Особенности полупроводников

К ним относят:

1. Электрические параметры очень чувствительны к содержанию примесей (0,000001% примеси может изменить величину электропро-водности на один или два порядка).

2. Внешние воздействия (тепло, свет, давление, трение и др.) могут сильно изменять свойства материала. Поэтому полупроводники используются для изготовления датчиков всевозможных видов энергии: терморезисторы, фоторезисторы, тензорезисторы и др.

3. Полупроводники, в зависимости от определенных вводимых примесей, могут обладать электронной (n - типа) или дырочной (р - типа) электропроводностью. Это позволяет создавать электронно-дырочный переход (р - n переход), который обладает униполярной проводимостью и позволяет создавать выпрямители, усилители и другие активные элементы и приборы.

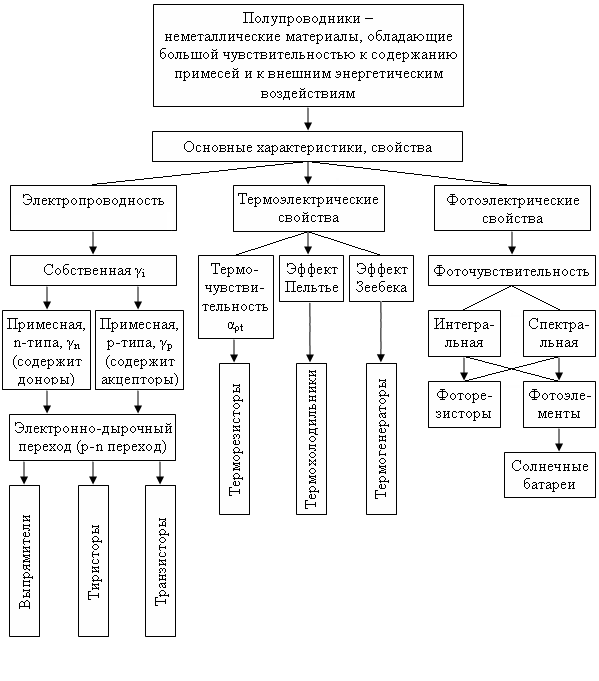

Некоторые параметры и свойства полупроводников представлены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Свойства полупроводниковых материалов

3. 2. Электропроводность полупроводников

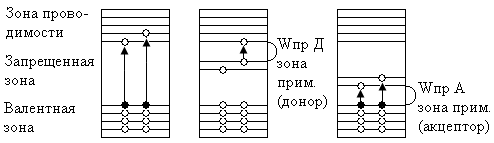

Различают собственную (γi) электропроводность, когда полупроводник не имеет примесей (рис. 3.2, а), примесную (γn) n - типа, когда в него введена донорная примесь (рис. 3.2,б); примесную (γp) р - типа, когда в полупроводник введена акцепторная примесь (рис. 3.2, в).

Электропроводность любого материала определяется формулой

γ = q∙N∙u, (3.1)

где N – количество носителей заряда, u – подвижность носителей заряда, q – заряд электрона.

На рис. 3.2. приведены энергетические диаграммы собственного полупроводника (а), полупроводника с донорной примесью (б) и с акцепторной примесью (в).

а) б) в)

Рис. 3.2. Энергетические диаграммы полупроводниковых материалов

3.2.1. Собственная проводимость (γi)

Она осуществляется двумя типами носителей – электронами (n), которые переходят из валентной заполненной зоны в зону проводимости (рис. 3.2.), оставляя свободное место (дырку) в валентной зоне, и дырками (р), которые, заполняясь ниже лежащими электронами валентной зоны, перемешаются в ней. Таким образом, в переносе зарядов участвуют и электроны и дырки, причем в равных количествах. Подвижность электронов (un) больше, чем подвижность дырок (up), так как электроны непосредственно переносят заряд, а дырки такой же заряд передают эстафетно, двигаясь в противоположную сторону движения электронов. Формула для собственной электропроводности γi полупроводников имеет вид:

γi = q∙n∙un + q∙p∙up . (3.2)

Электропроводность γi состоит из двух составляющих: электронной и дырочной; т.к. количество n = р, а un > up, собственная проводимость γi имеет преобладание электронной составляющей и носит электронный характер. Перепишем формулу

γi = q∙ni∙(un + up), (3.3)

где ni – концентрация собственных носителей заряда.