- •Часть 2 основания и фундаменты

- •9.2. Общая оценка взаимодействия сооружений и оснований

- •9.4. Мероприятия по уменьшению деформаций оснований и их влияния на сооружения

- •9.5. Технико-экономическое обоснование принимаемых решений

- •Глава 10 фундаменты мелкого заложения

- •10.1. Основные сведения

- •10.2. Конструкции фундаментов мелкого заложения

- •10.3. Расчет фундаментов мелкого заложения

- •10.4. Основные положения проектирования гибких фундаментов

- •Глава 11 свайные фундаменты

- •11.2. Взаимодействие свай с окружающим грунтом

- •11.3. Расчет несущей способности свай при действии вертикальных нагрузок

- •11.4. Расчет несущей способности свай при действий горизонтальных нагрузок

- •Несущую способность горизонтально нагруженного куста свай

- •11.5. Расчет и проектирование свайных фундаментов

- •Определение числа свай в фундаменте и размещение их в плане

- •Глава 12 инженерные методы преобразования строительных свойств оснований

- •12.2. Конструктивные методы улучшения работы грунтов в основаниях сооружений

- •12.4. Закрепление грунтов

- •Объемы закрепляющих растворов находят по зависимости

- •Глава 13 фундаменты глубокого заложения. Заглубленные сооружения

- •13.1. Опускные колодцы

- •13.2. Кессоны

- •13.3. Тонкостенные оболочки и буровые опоры

- •Тонкостенная оболочка представляет собой пустотелый цилиндр из обычного или предварительно напряженного железобетона.

- •13.4. «Стена в грунте»

- •13.5. Анкеры в грунте

- •Глава 14 проектирование котлованов. Защита подвалов и фундаментов от подземных вод и сырости

- •14.1. Общие положения

- •14.2. Основные размеры котлованов. Обеспечение устойчивости стенок котлованов.

- •14.3. Защита котлованов от подтопления

- •14.4. Защита помещений и фундаментов от подземных вод и сырости

- •Глава 15 фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах

- •15.1. Общие положения

- •15.2. Фундаменты в районах распространения вечномерзлых грунтов

- •15.3. Фундаменты на лессовых просадочных грунтах

- •Просадка учитывается в тех слоях, где выполняется условие

- •15.4. Фундаменты на набухающих грунтах

- •15.5. Фундаменты на слабых пылевато-глинистых водонасыщенных и заторфованных грунтах

- •15.6. Фундаменты на засоленных грунтах

13.4. «Стена в грунте»

Способ «стена в грунте» предназначен для устройства фундаментов и заглубленных в грунт сооружений различного назначения. Способ заключается в том, что сначала по контуру будущего сооружения в грунте отрывается узкая глубокая траншея, которая затем заполняется бетонной смесью или сборными железобетонными элементами. Возведенная таким образом стена может служить конструктивным элементом фундамента, ограждением котлована или стеной заглубленного помещения.

Способ «стена в грунте» используется при возведении фундаментов под тяжелые здания и сооружения, подземных частей и конструкций промышленных и гражданских зданий, строительстве подземных гаражей, переходов и развязок на автомобильных дорогах, водопроводно-канализационных инженерных сооружений.

Помимо фундаментов и указанных конструкций способом «стена в грунте» можно устраивать противофильтрационные завесы, заполняя траншею противофильтрационными материалами.

Устройство «стены в грунте» наиболее целесообразно в водонасыщенных грунтах при высоком уровне подземных вод. Способ особенно эффективен при заглублении стен в водоупорные грунты, что позволяет полностью отказаться от водоотлива или глубинного водопонижения, а также от выполнения таких строительных работ, как забивка шпунта, замораживание и т. п. для крепления стен глубоких котлованов.

Существенным достоинством этого способа является возможность устройства глубоких котлованов и заглубленных помещений вблизи существующих зданий и сооружений без нарушения их устойчивости, что особенно важно при строительстве в стесненных условиях, а также при реконструкции сооружений.

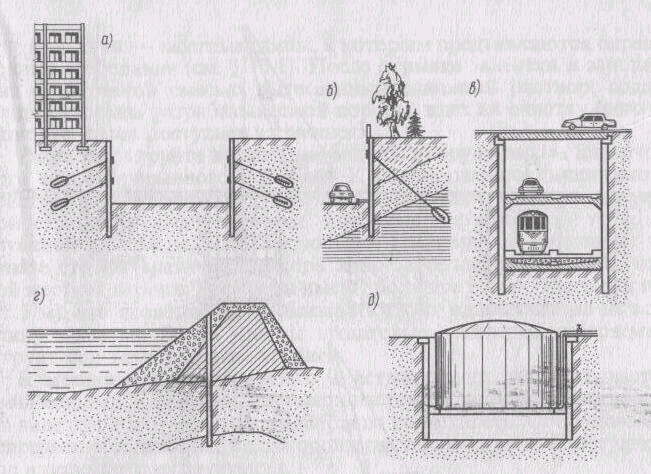

Рис. 13.13. Конструкции, сооружаемые способом «стена в грунте»:

а — котлованы в городских условиях; б — подпорные стенки; в — тоннели; г — противофильтрационные диафграмы; д — подземные резервуары

Некоторые примеры использования способа «стена в грунте» показаны на рис. 13.13.

Технология устройства «стены в грунте». Сооружение «стены в грунте» начинается с устройства сборной или монолитной форшахты. Форшахта служит направляющей для землеройных машин, опорой для подвешивания армокаркасов, бетонолитных труб, сборных железобетонных панелей и т. п. и обеспечивает устойчивость стенок в верхней части. Форшахту обычно устраивают в траншее, отрытой по контуру будущей стены на глубину 0,7...0,8 м, внутреннее расстояние между стенками форшахты принимают на 10... 15 см больше ширины траншеи. При высоком уровне подземных вод форшахту устраивают на подсыпке из песчаного грунта.

После устройства форшахты приступают к отрывке траншеи. Отрывку ведут отдельными захватками длиной 4...6 м. Откопав первую захватку на всю глубину стены (до 30...50 м), по ее торцам устанавливают ограничители из стальных труб или железобетонных столбов, арматурные сетки и методом вертикально перемещающейся трубы (ВПТ) укладывают бетонную смесь. Затем переходят к захватке «через одну», а после ее устройства — к промежуточной и т. д., в результате чего получается сплошная стена (рис. 13.14). Такой метод устройства «стены в грунте» называется методом последовательных захваток или секционным методом. На практике работы по бетонированию одной захватки и отрывке последующей часто совмещают.

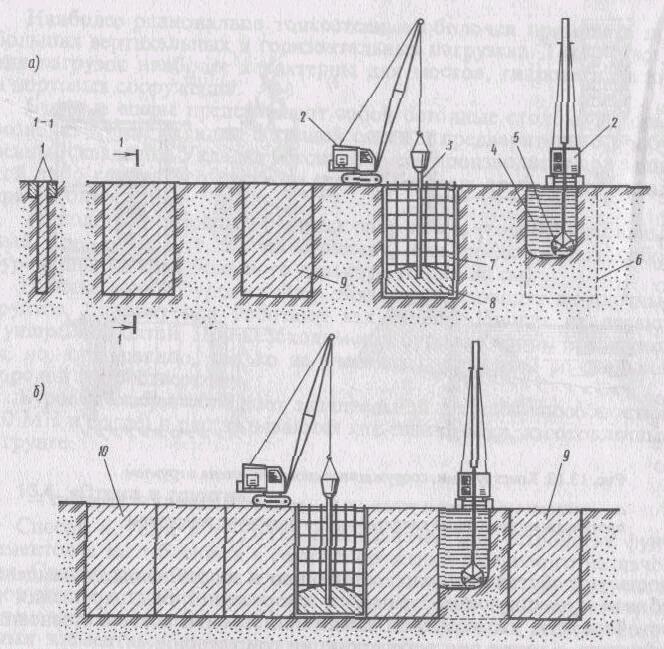

Рис. 13.14. Последовательность возведения «стены в грунте»:

а - первая очередь работ; б - вторая очередь работ; 1 - форшахта; 2 - базовый механизм;

3 - бетонолитная труба; 4 - глинистый раствор; 5 - грейфер; б - траншея под одну захватку; 7 - арматурный каркас; 8 - бетонная смесь;

9 - забетонированная секция; 10 - готовая "стена в грунте"

Для удержания стен захватки против обрушения по мере углубления в нее подливают тиксотропный глинистый раствор. Уровень раствора должен быть всегда выше уровня подземных вод, чтобы исключить фильтрацию воды из грунта в траншею. Для приготовления глинистых растворов используют бентонитовые глины, а при их отсутствии — местные глины, к которым предъявляются определенные требования (см. § 13.1). После отрывки захватки и заполнения ее бетонной смесью вытесненный глиняный раствор, содержащий частицы разрабатываемой породы, идет на очистку (регенерацию) и снова поступает в траншею.

Разработка грунта в траншеях ведется оборудованием циклического или непрерывного действия. К оборудованию циклического действия относятся экскаваторы типа «обратная лопата» с удлиненной стрелой и узким ковшом, позволяющие отрывать траншеи глубиной до 7...8 м, и двухчелюстные грейферы, подвешенные на канате стрелы крана-экскаватора либо закрепленные на специальной жесткой штанге. Грейферы имеют большое раскрытие челюстей (3...5 м), что позволяет разрабатывать грунт одновременно на всю длину захватки. Более удобны штанговые грейферы, внедряемые в грунт под значительным усилием.

В механизмах непрерывного действия грунт разрабатывается вращающимися фрезами, перемешивается с глинистым раствором ив виде пульпы эрлифтом выдается на поверхность. Оборудование непрерывного: действия более производительное, но и более сложное и дорогое в эксплуатации.

Наряду с монолитным бетоном формирование «стены в грунте» можно осуществлять заполнением секций траншей сборными железобетонными панелями. Для удобства монтажа толщина панелей принимается на 6...10 см меньше ширины траншеи, а образовавшиеся зазоры заполняют специальным цементно-песчаным или цементно-глинистым тампонажным раствором. Тампонажный раствор во время закладки должен быть жидким, а после твердения иметь прочность не ниже прочности окружающего грунта, легко сниматься с внутренней поверхности панелей при отрывке котлована и быть водонепроницаемым.

При устройстве стен из сборных железобетонных панелей из технологического цикла исключается трудоемкий процесс бетонирования на строительной площадке, ускоряются темпы производства работ, достигается высокое качество внутренней поверхности стен. Кроме того, появляется возможность устройства стен с выступами, окнами для пропуска анкеров, закладных деталей для крепления панелей и т. д.

После возведения «стены в грунте» по всему периметру сооружения (массивного фундамента, заглубленного помещения и т. п.) удаляют грунт из внутреннего пространства и возводят внутренние конструкции. Устойчивость стены при удалении грунта обеспечивается ее заделкой в основание. Если заделки в основание недостаточно, то проектом должны предусматриваться распорные или анкерные крепления. Распорные крепления применяют при расстоянии между параллельными несущими стенами до 15 м. При расстоянии между стенами свыше 15м, когда установка распорных креплений затруднена, устойчивость стен обеспечивается применением анкеров.

Расчет устойчивости «стены в грунте» и ее прочности производят методом «упругой линии» или методом конечных элементов на ЭВМ (см. § 14.2), а грунтовых анкеров, чаще всего применяемых в качестве анкерующих конструкций стен,— по методу, изложенному в § 13.5.