КСЕ часть II 2-е издание учебн пособие

.pdf

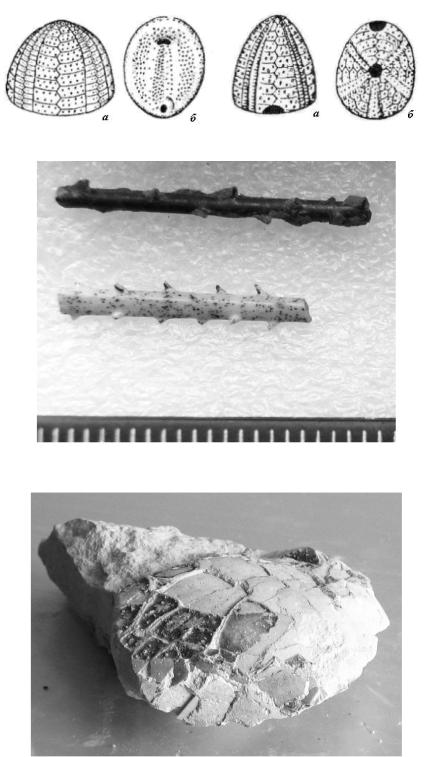

Морские ежи (см. рис. 162-164) имеют панцирь шаровидной, конусовидной или сердцевидной формы. Панцирь составлен из табличек, расположенных вертикальными рядами – полями.

Рис. 162. Ископаемые морские ежи (а – вид панциря сбоку, б – вид сверху)

Рис. 163. Иглы морского ежа (юрский период), Кашпир.

Рис. 164. Окаменелость морского ежа (меловой период), Подвалье

Первые морские ежи появляются в ордовике. На протяжении своего развития они испытывают расцвет в позднем палеозое, а затем в юрском, меловом периодах и в кайнозое. Так что морские ежи и сейчас «украшают» собой современные моря и океаны –

161

все русские туристы в Турции и Египте хорошо это знают (некоторые – даже слишком хорошо).

Тип брахиоподы (плеченогие)

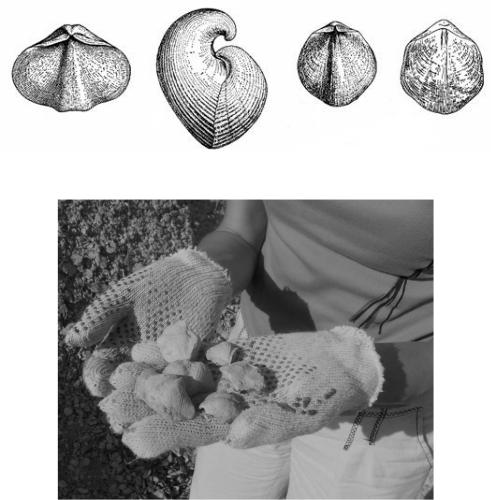

Брахиоподы (рис. 165-168) – это небольшие животные, имеющие двустворчатую раковину (но при этом не являющиеся моллюсками). В отличие от двустворчатых моллюсков у них различают спинную и брюшную створки. Плоскость симметрии делит каждую створку пополам.

Рис. 165. Брахиоподы

Рис. 166. Окаменелости брахиоподов, Русский Байтуган

162

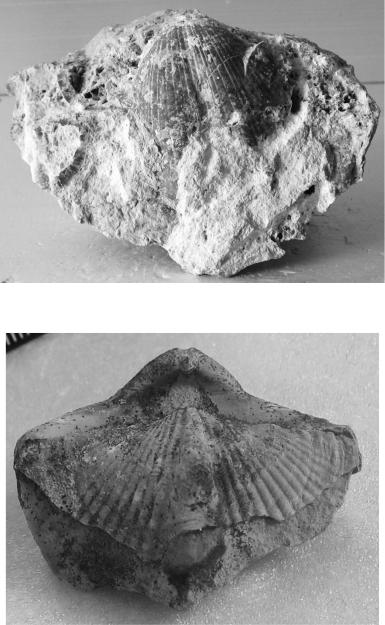

Рис. 167. Брахиопод отряда продуктид (карбон, 359-299 млн. лет назад).

Рис. 168. Брахиопод отряда спириферид (палеозой), Русский Байтуган

Брахиоподы ведут прикрепленный образ жизни или свободно лежат на дне (некоторые – до сих пор). Раковина брахиоподов имеет в основном известковый состав. По форме раковины бывают двояковыпуклые, плосковыпуклые (в зависимости от того, брюшная или спинная створка вздута больше или меньше), а также изогнутые.

Наличие замка между створками или его отсутствие у брахиоподов позволило выделить класс замковых и беззамковых. Наиболее древние – беззамковые брахиоподы появились в позднем протерозое, достигли своего расцвета в ордовике, а к концу ордовика в большинстве своем вымерли.

Замковые брахиоподы появились в кембрии, достигли наибольшего развития в девоне и почти вымерли в самом начале мезозоя. А «помогли» им в этом двустворчатые моллюски. В палеозое их было мало и морем «правили» брахиоподы. Но все на этом свете кончается – в конце палеозоя содержание кислорода вблизи морского дна снизилось и брахиоподы не выдержали конкуренции со стороны двустворчатых моллюсков, лучше приспособленных к дефициту кислорода. Их экологические ниши перешли к

163

двустворчатым, а сами они – почти все вымерли. Немногие оставшиеся, впрочем, существуют до сих пор. Но по сравнению с палеозойским богатством нынешнее разнообразие брахиоподов выглядит просто жалко.

Так что гибель динозавров – отнюдь не первая «биологическая революция» в истории жизни на Земле. И вряд ли последняя. Впрочем, давайте не будем о плохом87…

Тип щупальцевые

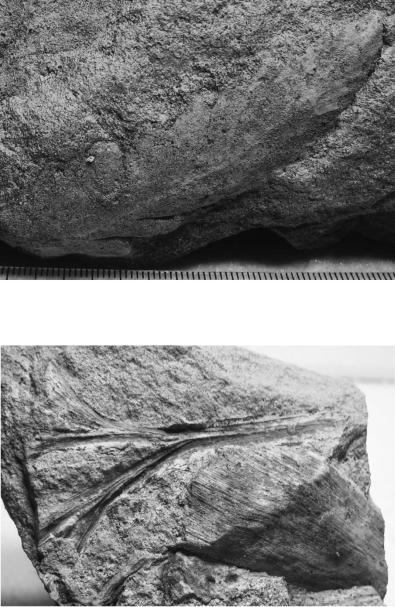

Рис. 169. Отпечаток сетчатой мшанки, Яблоневый Овраг

Мшанки (см. рис. 169) – это класс беспозвоночных животных типа щупальцевых (Tentaculata). Водные, преимущественно морские, сидячие, колониальные животные. Наиболее древние остатки мшанок известны из нижнего ордовика, но предполагают, что они существовали уже в кембрии. Многие палеонтологи выделяют мшанок в особый тип (Bryozoa). Наибольшего разнообразия мшанки достигали в палеозое, но многие живут и сейчас.

Окаменелости растений

87 В настоящее время мы (Homo Sapiens) являемся, безусловно, господствующим видом – и это еще мягко сказано. Мы бездумно, беспощадно и необратимо уничтожаем другие виды, роды и целые семейства живых существ и все быстрее изменяем нашу общую среду обитания. По сравнению с нашим современным господством господство динозавров в конце мезозоя выглядит как игра в бойскауты в сравнении с диктатурой Гитлера. Поэтому сейчас мы – на вершине горы. А с вершины все дороги ведут вниз. Любая биологическая «революция» будет не в нашу пользу…

164

Хорошие окаменелости травянистых растений (в отличие от окаменевшего дерева) попадаются достаточно редко (см. рис. 170-173). Для из образования необходимо случайное стечение целого ряда обстоятельств.

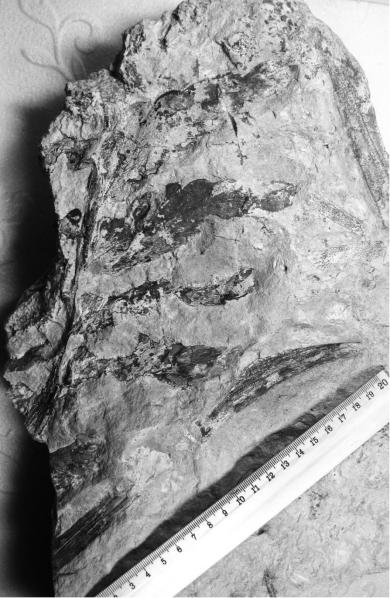

Рис. 170. Окаменелость мезозойского хвоща, Буз-Баш

165

Рис. 171. Отпечаток листа семенного папоротника Rhachiphyllum sp. (пермь, палеозой), Новый Кувак

Рис. 172. Отпечаток рахиса листа (черешка) гинкгофита Psygmophyllum sp. (сверху) и листа кордаита Rufloria sp. (справа) – пермь, палеозой, Новый Кувак

166

Рис. 173. Отпечаток папоротника (пермь, палеозой), Новый Кувак

Окаменевшее дерево

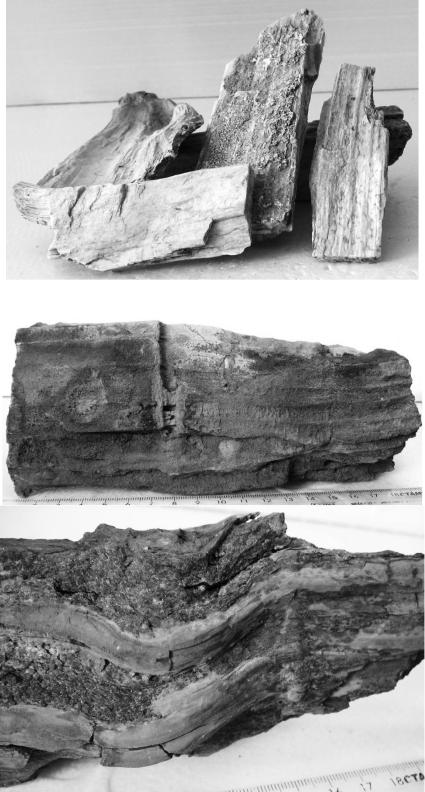

Окаменевшее дерево (см. рис. 174, 175) – это, конечно. не тип живых существ, а просто достаточно распространенный тип окаменелостей. Окаменевать могут и древовидные папоротники, и сигиллярии, и голосеменные, и покрытосеменные. В нашей коллекции имеется два типа окаменевшего дерева – палеогеновое (то есть кайнозойское, рис. 174) и пермское (то есть палеозойское, рис. 175). Палеогеновое окаменевшее дерево внешне сильно смахивает на обычные (современные) сосновые щепки, а пермское окаменевшее дерево достаточно сильно отличается от современного по структуре.

167

Рис. 174. Обломки окаменевшего дерева (кайнозой, палеоген), Трубетчино (цв. 210).

Рисунок 175. Обломки окаменевшей древесины (палеозой, пермь), Новый Кувак (цв. 211).

Псевдоокаменелости

168

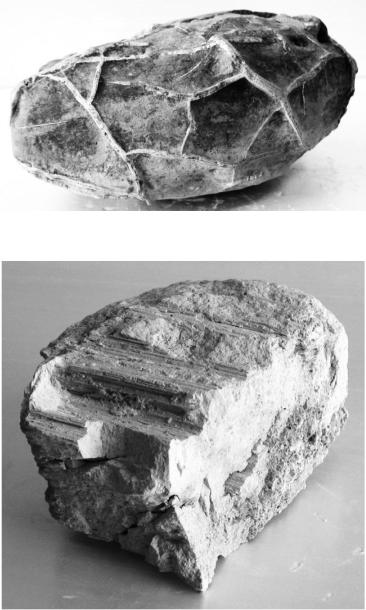

Не все то золото, что блестит. Некоторые природные минеральные агрегаты внешне похожи на окаменелости диковинных живых существ, не являясь таковыми. В качестве примера можно указать на септарии (рис. 176) и стилолиты (рис. 177).

Септария (иначе – черепаховый камень) напоминает странную раковину или громадное семя, расчерченное красивыми светлыми полосками на более темные многоугольники (отсюда – название, которое в переводе с латинского можно читать как «семиквадратник»). Иногда внутри септарии имеется полость.

Септарии являются результатом сложных процессов растворения, фильтрации и переотложения минерального вещества водой, просачивающейся через слой породы.

Рис. 176. Септария, Кашпир

Рис. 177. Стилолитовые швы, Царев Курган

Стилолит – столбик (иногда похожий на окаменевший ствол растения), вдоль которого идут более тонкие столбики (смахивающие на волокна этого ствола). Происхождение стилолитов предположительно связано с тектоническими процессами.

И септарии, и стилолиты не имеют прямого отношения к животным или растениям.

169

Описание установки

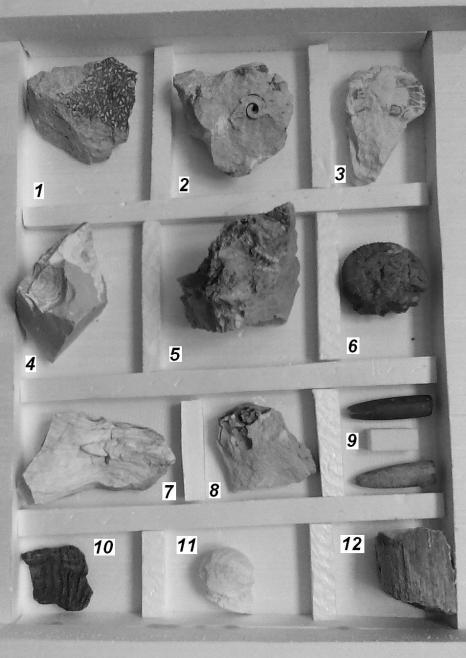

Рис. 178. Материалы для занятия: 1 – фузулины, 2 – брюхоногий моллюск, 3 – морской еж, 4 – брахиопода, 5 – кораллы, 6 – аммонит, 7 – окаменевшее дерево, 8 – моллюски, 9 – белемниты (арагонитовое замещение – сверху, кальцитовое – снизу), 10 – фрагмент аммонита (пиритизированная окаменелость), 11 –

двустворчатый моллюск, 12 – стилолит (цв. 212).

Для выполнения лабораторной работы Вам следует получить у лаборанта материалы для занятия (см. рис. 178).

Реальные окаменелости не производят на фабрике, поэтому в зависимости от экземпляра лабораторной работы состав материалов может несколько отличаться. Обязательными элементами являются окаменелости (или отпечатки) фузулин, брюхоногого моллюска, морского ежа, брахиоподы, кораллов, аммонита, окаменевшее дерево (палеогеновое или пермское), отпечатки травянистых растений (или моллюсков), окаменелости белемнитов (арагонитовое и кальцитовое замещение), пиритовая окаменелость, стилолит.

170