20

.pdf

1 Особенности типизации и унификации промышленных зданий. УГС. УТП.

УТС. Правила привязки элементов каркаса к модульным разбивочным осям

Типизация и унификация промышленных зданий

Типизация и унификация в нашей стране начали внедряться в промышленное строительство в годы первой пятилетки: тогда рекомендовалось в цехах металлургической и машиностроительной промышленности принимать пролеты кратными 3 м, а шаг – 6 м. В 1939 году на основе размеров кратных 3 м были разработаны типовые ячейки (секции) одноэтажных промышленных зданий и выпущены альбомы типовых деталей.

В1955 году Госстрой СССР установил единую систему назначения основных строительных параметров зданий многих отраслей промышленности, и были разработаны габаритные схемы зданий. В этих схемах указывались размеры здания в плане, его поперечный и продольный профили, высота помещений, вид и грузоподъемность внутрицехового транспорта. В 1957 году был издан первый каталог унифицированных сборных железобетонных конструкций для промышленного строительства. В 1962 году началось проектирование зданий из унифицированных типовых секций (УТС) и пролетов (УТП).

УТС – самостоятельный объем здания (температурный блок) с установленными объемнопланировочными параметрами. Параметры УТС (размеры в плане, сетка колонн, высота, грузоподъемность кранов) приняты с учетом требований производства, на основе габаритных схем и номенклатуры унифицированных конструкций. Из этих секций компонуют здания с размерами, определяемыми технологическими требованиями и блокирования производств.

Применительно к УТС и УТП разработаны следующие типовые проектные материалы: - чертежи типовых конструкций (ТК) и деталей (ТД) для заводов-изготовителей; - чертежи типовых монтажных деталей (ТДМ) и их сопряжений для монтажников;

- чертежи типовых архитектурно-строительных деталей (ТДА) для проектировщиков и строителей. Унифицируют и типизируют объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных

зданий на основе ЕМС, которая позволяет взаимоувязывать размеры зданий и их элементов.

Для промышленного строительства установлен единый модуль М=600 мм как для вертикальных, так

идля горизонтальных измерений. При проектировании используют укрупненные модули, кратные единому модулю (6М ).

Водноэтажных зданиях для ширины пролетов и шага колонн принимают укрупненный модуль 10М, а для высоты (от чистого пола здания до низа несущих конструкций покрытия) – 1М.

Вмногоэтажных зданиях для ширины пролетов принимают укрупненный модуль 5М, для шага колонн – 10М и высоты этажа – 1М и 2М.

Размеры параметроводноэтажных зданий:

Пролеты (L) для бескрановых зданий принимают от 12 до 36 м; для зданий с мостовыми кранами – от 18 до 36 м , кратно 6 м.

Шаг колонн (а) принимают, как правило, 6 или 12 м.

Высота здания (Н) назначается от 3 до 6 м, кратно 0,6 м и от 7,2 до 18 м, кратно 1,2 м.

Унификация и типизация невозможны без соблюдения единых правил привязки конструктивных элементов к модульным координационным осям здания.

Под привязкой понимают расстояние от модульной координационной оси до грани или геометрической оси сечения конструктивного элемента.

Конструкции покрытия и перекрытия всегда имеют нулевую привязку.

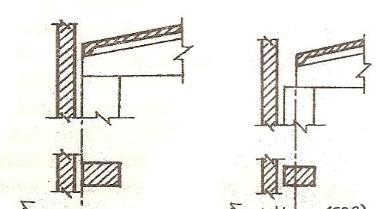

Привязка колонн крайних продольных рядов здания.

Колонны крайние могут иметь привязки: «0» (нулевая привязка), «250» и «500».

Нулевая привязка – наружная грань колонны совпадает с координационной осью (рис. 1). Устраивают такую привязку в следующих случаях:

-в зданиях со сборным железобетонным или смешанным каркасом без мостовых кранов и подстропильных конструкций;

-в зданиях со сборным железобетонным или смешанным каркасом с мостовыми кранами при следующих параметрах: а = 6 м; Н ≤ 14,4 м; Q ≤ 200 кН;

-в бескрановых зданиях с металлическим каркасом высотой Н ≤ 8,4 м.

Рис.1. Нулевая привязка |

Рис.2. Привязки «250» и «500» |

Привязки «250» и «500» - колонны выдвигаются относительно модульной координационной оси на 250 или 500 мм, соответственно, наружу здания (Рис.2).

Привязку «250» осуществляют:

-в зданиях, имеющих подстропильные конструкции;

-при нарушении условий нулевой привязки. Привязку «500» устраивают:

-в зданиях с мостовыми кранами грузоподъемностью ≥ 750 кН;

-в зданиях с мостовыми кранами тяжелого и особо тяжелого режимов работы.

Привязка колонн средних рядов здания.

Средние колонны, за исключением колонн, расположенных в местах деформационных швов, имеют осевую привязку – их геометрические оси совмещают с модульными координационными осями здания.

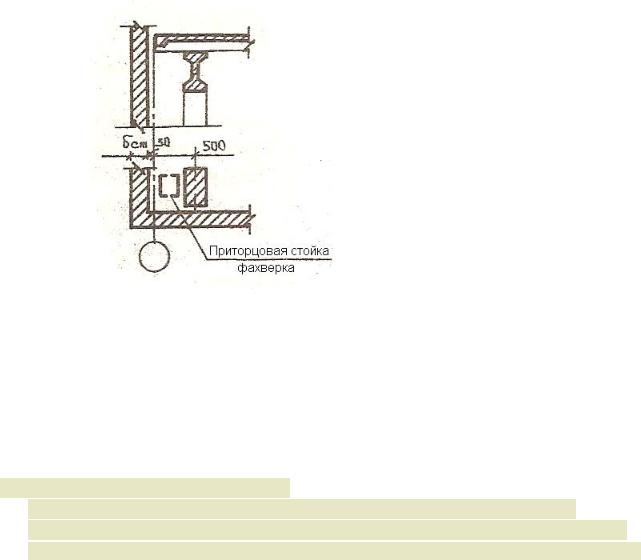

Привязка крайних колонн к поперечным (торцевым) модульным координационным осям.

Привязка торцевых колонн выполняется смещением геометрической оси колонны по отношению к координационной оси на 500 мм внутрь здания (рис.3). Такое смещение колонн в торце здания обеспечивает необходимый зазор между стеной и пристенной несущей конструкцией покрытия для размещения верхней части колонн торцевого фахверка.

Рис. 3. Привязка колонн в торце здания

Привязка колонн в местах устройства деформационных швов

Швы, как правило, устраивают на двух колоннах (со вставкой и без нее). В металлическом каркасе допустимо выполнять шов на одной колонне между параллельными пролетами одной высоты при

условии, что в здании нет мостовых кранов, а примыкающие пролеты имеют высоту Н ≤ 7,2 м и ширину L ≤ 18 м. В этом случае колонна имеет осевую привязку, а в одном из пролетов устраивают подвижное опирание ферм покрытия.

Продольные швы между параллельными пролетами одной высоты и швы в местах перепада высот как параллельных, так и взаимно перпендикулярных пролетов выполняются на двух колоннах со вставкой между модульными координационными осями. Размеры вставок (с) определяются в зависимости от вида каркаса и, привязок его элементов к координационным осям, требуемых температурных зазоров, а в местах перепада высот еще учитывают и толщину стен.

2 Основные типы деревянных рам каркасов зданий

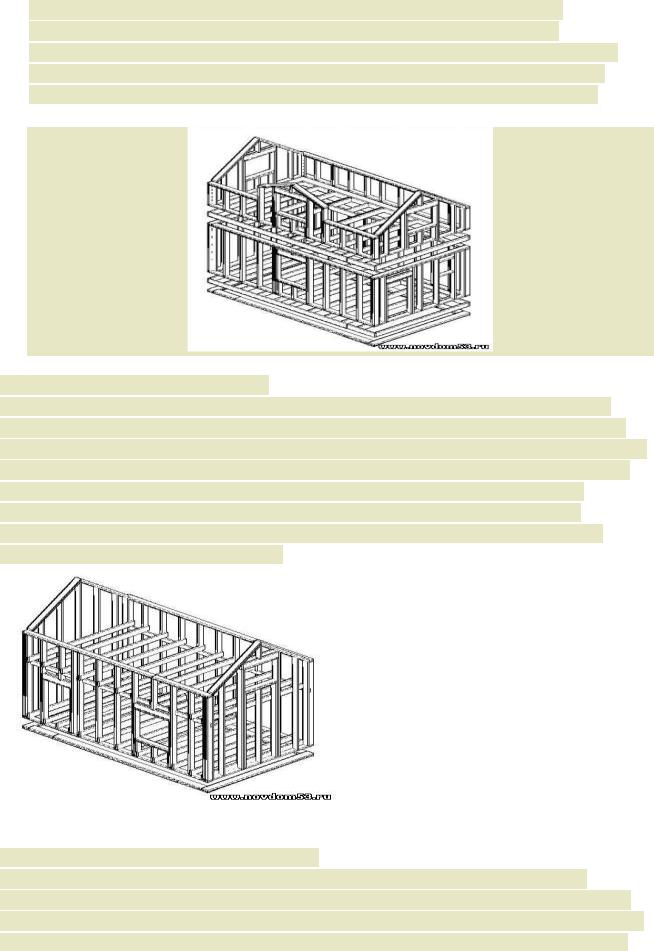

Рамная конструкция с перекрытием

Каркас дома по этой технологии начинается с нижней обвязки (лежней), уложенных на фундамент, и собирается снизу вверх. На обвязку укладываются балки и лаги перекрытия первого этажа, которые при помощи вспомогательных и

фасадных лаг также сбиваются в единый «поддон». После чего на нем собираются и устанавливаются каркасы стен. Стойки каркаса создают вертикальные несущие элементы стен, в нижней части они крепятся к лагам и фасадным лагам, а вверху образуют опору для перекрытия второго этажа, и процесс возведения второго этажа повторяется аналогично первому этажу.

Каркас с неразрезными стойками

Её особенность заключается в том, что вертикальные стойки проходят через оба этажа дома. Примерно по высоте второго этажа в стойки врезается опорная доска, которая используется для крепления балок междуэтажного перекрытия. Стены в этой конструкции каркаса дополнительно стягиваются за счет лаг перекрытия. Основная сложность этой каркасной конструкции в том, что в ней требуется обеспечить параллельное расположение вертикальных стоек для крепления к ним балок междуэтажного перекрытия, что в домах со сложной конфигурацией стен может вызвать определенные затруднения.

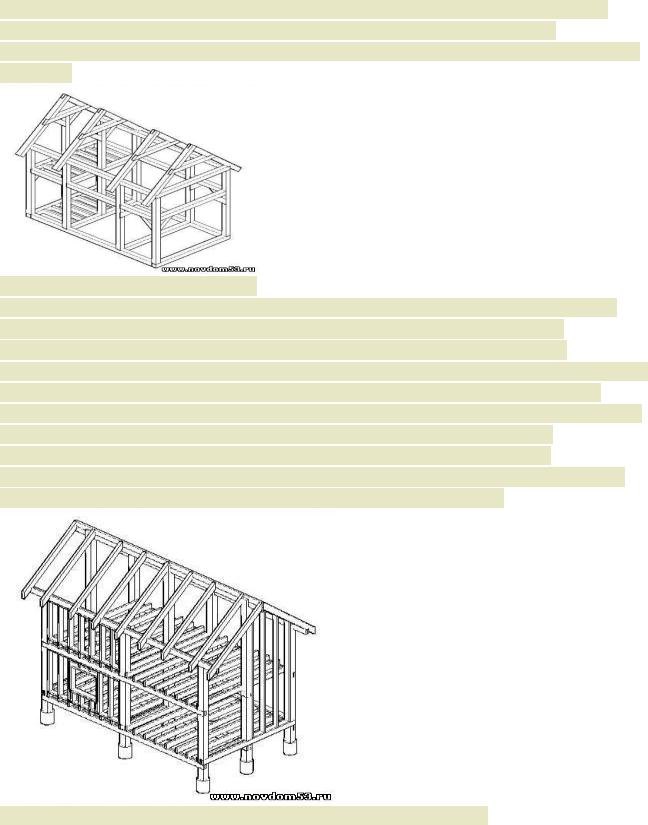

Стоечно-балочная конструкция каркаса

Каркас такого типа исключительно прочный и долговечный, поскольку для его постройки обычно используют массивные брусья 150х150 или 200х200 мм, которые менее подвержены гниению и порче. Одно из безусловных преимуществ конструкции каркаса, выполненного по стоечно-балочной технологии, заключается в том, что он

может выдерживать огромные нагрузки. Это позволяет встраивать в стены дома большие окна и двери, не беспокоясь о дополнительных ригелях и других вспомогательных элементах, так как вся нагрузка передается на массивные стойки и прогоны.

Каркасно-стоечная конструкция

Она во многом напоминает и повторяет стоечно-балочный тип каркаса. Основное различие между ними в том, что в каркасно-стоечном варианте массивные вертикальные стойки, образующие несущий каркас дома, устанавливаются непосредственно в грунт (в качестве свай) или на бетонные опоры. Такая конструкция позволяет приподнять дом, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Это может понадобиться, например, в том случае если постройка часто подтопляется или стоит на болотистой местности. Верхние массивные прогоны также забирают и перераспределяют вес стропильной системы и крыши на стойки каркаса. Пространство между несущими стойками дома заполняется каркасными рамами, в которые устанавливаются окна и двери или стойками и раскосами.

Объединение нескольких типов конструкций каркаса в один

3 Малярные работы. Состав работ. Виды окрасочных составов. Малярные

станции и средства малой механизации.

Малярные работы являются завершающим этапом всех строительных работ. К малярным работам относятся работы по окраске поверхностей помещений, фасадов различными красочными составами, которые защищают от преждевременного износа и увеличивают срок службы зданий и сооружений. Окраску производят для улучшения санитарно-гигиенических условий помещений, а также для декоративно-художественного оформления помещений и наружного вида зданий.

К началу малярной отделки должны быть: полностью закончены все монтажные и общестроительные работы по устройству стен, перекрытий, перегородок, кровли; оштукатурены кирпичные стены и стыки панелей перекрытий, перегородок,смонтированы системы

отопления, водопровода и канализации; установлена электротехническая арматура и приборы; очищены помещения от строительного мусора и остатков материалов. Выполнение этих требований позволит исключить случаи повреждения окрашенных поверхностей.

Всостав малярных работ входят: подготовка поверхности под окраску; окраска поверхности; отделка окрашиваемой поверхности. Окрасочные состав – это смеси, сост. из связующего (пленкообразующее вещество); пигментов , наполнителей, растворители (разбавители); добавки для улучшения технологических и эксплуатационных свойств красок (эмульгаторы гидрофобизаторы, пластификаторы, сиккативы, антисептики и др.) Связующие вещества на водной(известь, цемент, жидкое стекло, различные клеи) и неводной(натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы, битумы) основе.

Виды красочных составов:

-масляные краски(пигмент+олифа);прим-е:наружная и внутренняя окраска по дереву,металлу,бетону,штукатурке. -лаки- растворы смол или битумов в летучих растворителях.

-эмали -водоразбавляемые краски

-известковые краски(известь+пигмент+добавки,например олифа для блеска) -клеевые краски( суспензия пигментов из мела в водном растворе клея) -казеиновые краски(казеин+пигмент+антисептик)

-порошковые краски(твердые полимеры+наполнители+пигменты+спец добавки) и т.д.

Передвижные малярные станции являются в настоящее время основным высокопроизводительным и эффективным средством переработки, транспортировки и нанесения малярных составов на объектах промышленного, гражданского и сельского строительства с большими объемами малярных работ. Они предназначены для приема товарных полуфабрикатов малярных составов, приготовления, механизированной подачи к рабочим местам и нанесения на обрабатываемые поверхности водных, водно-клеевых и масляных красок, грунтовок, клеевых и масляных шпаклевок при централизованном приготовлении малярных составов. Малярные станции используют на объектах строительства обеспеченных электроводоснабжением и подъездными путями и устанавливают в непосредственной близости (5... 10 м) от здания, где ведутся малярные работы.Оборудование передвижных малярных станций размещается в утепленном к узове-фургоне, смонтированном на двухосном автомобильном прицепе-шасси.

Всостав основного технологического оборудования малярных станций входят, как правило, серийно выпускаемые строительноотделочные и ручные машины:

- мелотерки применяют для помола мела влажностью менее 8 %, который используют при приготовлении шпатлевки, окрасочных составов и замазки.

– краскотерки используют для перетирания невзрывоопасных жидких и пастообразных материалов (меловых паст, шпатлевок, клеевых колеров)

- Мешалки и смесители предназначаются для приготовления невзрывоопасных малярных однородных составов , замазок, шпатлевок и окрасочных паст.

- электроклееварки - вибросита - малярные агрегаты

- дозирующее оборудование - насосы

- красконагнетательные баки и краскораспылители применяют для распыливания сжатым воздухом и нанесения на поверхности окрасочных составов и шпатлевок.

- компрессоры - расходные и приемные для готовой продукции емкости, загрузчики расходных емкостей, рукава, инструмент и т. п.

Кроме технологического оборудования в состав станций входят системы электрооборудования, автоматики, управления, вентиляции, отопления и водоснабжения. Станции могут работать круглогодично.