- •Нижегородский государственный технический университет

- •Введение

- •Исходные данные.

- •Расчетные случаи.

- •Расчет крыла.

- •Геометрические параметры крыла.

- •Определение нагрузок на крыло.

- •Определение аэродинамических нагрузок на крыло.

- •Определение массовых нагрузок на крыло.

- •Распределение нагрузок по длине крыла.

- •Распределение аэродинамических нагрузок.

- •Распределение массовых нагрузок.

- •Построение эпюр перерезыващих сил, изгибающих и крутящих моментов.

- •Построение эпюр перерезывающих сил и изгибающих моментов.

- •Построение эпюр крутящих моментов.

- •Проектировочный расчет сечения тонкостенного крыла.

- •Исходные данные.

- •Пересчет крутящего момента.

- •Определение толщин стенок лонжеронов и обшивки

- •Определение количества и площадей элементов продольного набора.

- •Поверочный расчет сечения крыла методом редукционных коэффициентов.

- •Поверочный расчет сечения крыла на сдвиг.

- •Последовательность выполнения расчета.

- •Приложение 1.

- •Распределение циркуляции по размаху плоского крыла.

- •Поправки циркуляции крыла от влияния мотогондол и фюзеляжа.

- •Поправки циркуляции от стреловидности.

- •Приложение 2.

Определение нагрузок на крыло.

В общем случае на крыло воздействуют следующие нагрузки:

Аэродинамические нагрузки, распределенные по поверхности крыла.

Объемные массовые силы от конструкции крыла и топлива, размещенного в крыле, а также сосредоточенные силы от масс агрегатов, расположенных на крыле.

Тепловой нагрев от скоростного напора.

Ударные или импульсные нагрузки, такие как отдача от выстрелов авиационного оружия или пуска ракет.

В расчете будем учитывать только первые два вида нагрузки аэродинамическую и массовую.

Определение аэродинамических нагрузок на крыло.

Величина подъемной силы крыла определяется по формуле

, (3.3)

, (3.3)

где  –

коэффициент подъемной силы крыла;

–

коэффициент подъемной силы крыла;

S– площадь крыла;

–

скоростной напор.

–

скоростной напор.

Для

определения характера нагружения крыла

необходимо знать две из трех величин:

Y, ,q. В нормах для каждого

расчетного случая так и сделано. Задается

эксплуатационная перегрузкаnэи коэффициент безопасностиf,по которым легко можно получить значение

подъемной силы

,q. В нормах для каждого

расчетного случая так и сделано. Задается

эксплуатационная перегрузкаnэи коэффициент безопасностиf,по которым легко можно получить значение

подъемной силы

, (3.4)

, (3.4)

где G– вес самолета.

Приравнивая (3.3) и (3.4) получаем:

. (3.5)

. (3.5)

Дополнительно

к эксплуатационной перегрузке и

коэффициенту безопасности задается

либо

,

либоq. При наличии

,

либоq. При наличии непосредственно по (3.5) определяетсяq,

а при наличииqопределяем

непосредственно по (3.5) определяетсяq,

а при наличииqопределяем .

.

Определение массовых нагрузок на крыло.

Аналогично аэродинамической нагрузке массовые силы определяются по формуле

, (3.6)

, (3.6)

где Gкр– вес конструкции крыла.

Нагрузки от агрегатов, расположенных в крыле определяются аналогично

, (3.7)

, (3.7)

где Gагрi– весi-го агрегата.

Распределение нагрузок по длине крыла.

Распределение аэродинамических нагрузок.

Распределение погонной аэродинамической нагрузки вдоль крыла производится по закону распределения подъемной силы по длине крыла

, (3.8)

, (3.8)

где cy– коэффициент подъемной силы в сечении крыла;

b– величина хорды в сечении крыла.

Подставим (3.5) в (3.8)

. (3.9)

. (3.9)

После преобразования выражения (3.9) получаем

, (3.10)

, (3.10)

где bср– значение средней хорды крыла.

Из

(3.10) очевидно, что величина погонной

нагрузки в сечении крыла является

произведением средней погонной нагрузки

на переменную вдоль крыла величину

относительной циркуляции

на переменную вдоль крыла величину

относительной циркуляции

. (3.11)

. (3.11)

Окончательно, подставив (3.11) в (3.10) значение погонной аэродинамической нагрузки получаем в следующем виде

. (3.12)

. (3.12)

Величина

относительной циркуляции

вычисляется как сумма относительной

циркуляции плоского крыла

вычисляется как сумма относительной

циркуляции плоского крыла и соответствующих поправок. Для плоских

трапециевидных крыльев (

и соответствующих поправок. Для плоских

трапециевидных крыльев ( )

в справочной литературе имеются таблицы,

дающие

)

в справочной литературе имеются таблицы,

дающие как функцию

как функцию зависящую от сужения крыла (

зависящую от сужения крыла ( )

и относительного размера центроплана

(

)

и относительного размера центроплана

( – отношение «размаха» центроплана к

размаху крыла). Для промежуточных

значений этих параметров производится

двойная интерполяция.

– отношение «размаха» центроплана к

размаху крыла). Для промежуточных

значений этих параметров производится

двойная интерполяция.

В

курсовом проекте для упрощения

рекомендуется использовать специальные

упрощенные таблицы распределения

относительной циркуляции плоского

крыла (Приложение 1, Таблицы 4.1 – 4.3). При

этом разрешается использовать ближайший

столбец по значению ,

а интерполировать только по .

.

Для стреловидного крыла вносится поправка на стреловидность

, (3.13)

, (3.13)

где  – поправка на стреловидность для угла

45°, берется с графика на рис. 4.1 из

Приложения 1;

– поправка на стреловидность для угла

45°, берется с графика на рис. 4.1 из

Приложения 1;

– угол стреловидности крыла по линии 25% хорд в градусах.

Таким образом, для стреловидного крыла значение относительной циркуляции будет вычисляться по формуле:

. (3.14)

. (3.14)

Необходимо

также внести поправку, связанную с

влиянием фюзеляжа и мотогонодол,

находящихся на крыле. Относительная

поправка

является функцией от

является функцией от

и определяется по Таблице 4.4 Приложения

1, либо по формулам (4.2) – (4.7). Допускается

интерполяция по

и определяется по Таблице 4.4 Приложения

1, либо по формулам (4.2) – (4.7). Допускается

интерполяция по .

.

По

полученной ранее эпюре распределения

получаем среднее значение с отсека,

занятого фюзеляжем или мотогондолой

получаем среднее значение с отсека,

занятого фюзеляжем или мотогондолой (

( или

или ).

Далее вычисляется поправка:

).

Далее вычисляется поправка:

(3.15)

(3.15)

или

. (3.16)

. (3.16)

Вычитая

эти величины из

,

либо из

,

либо из для соответствующих отсеков получаем

для соответствующих отсеков получаем .

На границах отсеков при этом получиться

по два разных значения

.

На границах отсеков при этом получиться

по два разных значения .

Также необходимо скорректировать эпюру

распределения циркуляции, чтобы ее

площадь осталось неизменной. Для этого

эпюра

.

Также необходимо скорректировать эпюру

распределения циркуляции, чтобы ее

площадь осталось неизменной. Для этого

эпюра умножается на коэффициент

умножается на коэффициент

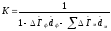

, (3.17)

, (3.17)

где

и

– относительные размеры зоны крыла

занятые, соответственно, фюзеляжем и

мотогондолами. Под суммой учитывается

столько членов, сколько мотогондол

находится на крыле.

– относительные размеры зоны крыла

занятые, соответственно, фюзеляжем и

мотогондолами. Под суммой учитывается

столько членов, сколько мотогондол

находится на крыле.

Таким образом, после всех поправок, получаем суммарную циркуляцию

(3.18)

(3.18)

Соответственно распределение погонной аэродинамической нагрузки

(3.19)

(3.19)

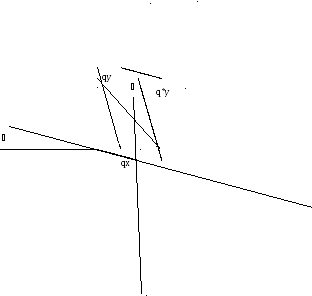

Рис. 3.2.

С учетом того, что нам необходима нормальная к хорде крыла составляющая получаем окончательное распределение погонной аэродинамической нагрузки

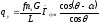

, (3.20)

, (3.20)

где – угол атаки крыла;

– угол между вектором равнодействующей

аэродинамических сил и вектором подъемной

силы крыла –

.

.

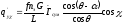

Для стреловидного крыла необходимо также учесть стреловидность

(3.21)

(3.21)

или

, (3.22)

, (3.22)

где – угол стреловидности по линии 25% хорд.

Обозначив

(3.23)

(3.23)

и

(3.24)

(3.24)

получаем

. (3.25)

. (3.25)

Данная формула будет верна, как для прямого, так и для стреловидного крыла.