ПРЕДИСЛОВИЕ

Современное парковое строительство основано на многовековом опыте. Главные приемы композиции, поднявшиеся до уровня искусства, отражают своеобразие бытовых и культурных традиций различных народов. Под влиянием местных естественно-исторических условий приемы композиции менялись: Одни теряли свое значение, другие становились доминирующими.

С далеких времен до середины ХIX века сложились два основных садово-парковых стиля - регулярный, основанный на принципе геометрических построений, и пейзажный, в основу которого положен принцип подражания естественной природе,

В зависимости от географического положения, характера рельефа и его использования регулярные парки подразделяют на три группы: I) сады и парки стран Востока, имеющие систему крутых и пологих террас; 2) сады и парк Европы, расположенные на крутом рельефе (наивысшее развитие подучили в Италии ХУ1 в., поэтому их часто называют итальянскими); 3) сады и парки Европы ХУП в. - начала ХУШ в., расположенные, на плоском рельефе ( характерны для Франции, поэтому их часто называют французскими).

Пейзажные, или ландшафтные парки зародились в Китае. Приемы их были творчески переработаны в Англии, поэтому пейзажные парки иногда называют английскими. Они также подразделяются на три группы: I) скалистые сады стран Дальнего Востока; 2) романтические парки Европы конца ХУШ в. и начала XIX в.; 3) натуралистические парки Европы XIX в.

Приводимая классификация не охватывает всего разнообразия существовавших типов садов и парков, тем более она не отражает современного их состояния. Однако она дает возможность рассмотреть теоретические вопросы формирования приемов садово-паркового искусства, широко используемых в современном зеленом строительстве. Развитие современного паркоотроения, озеленение городов и сел немыслимы без изучения тысячелетнего наследия, накопившего немало классических приемов.

Настоящие тексты лекций по Курсу "Озеленение населенных мест" предназначены для студентов лесохозяйственного факультета БТИ им.СМ.Кирова, изучающих основы озеленений населенных мест. Из трах разделов курса ( I. "Формирование регулярных композиций"; 2. "Формирование пейзажных композиций"; 3. "Искусство построения пейзажа, или ландшафтное искусство") рассмотрен первый раздел.

РЕГУЛЯРНЫЕ ПАРКИ

Возникновение садового искусства тесно связано с историей цивилизации. Колыбелью садоводства считается Месопотамия (Междуречье), располагавшаяся по среднему и нижнему течений рек Тигр и Евфрат. Отсюда оно распространилось в Ш-П тысячелетии до н.э. на долину р. Нила - Древний Египет. В I тысячелетии до н.э. садоводство получило дальнейшее развитие в Междуречье (Вавилона и Ассирии), Персии, а с распространением мусульманства - в Индии.

В жарком и сухом климате сады давали тень и прохладу, являлись жильем на открытом воздухе. Восточные народы придавали большое значение устройству садов. С раем (парадизом) сравнивали сады в древней Персии. Посадку деревьев древние 'персы считали священным занятием. "Он беден, у него нет тени" (т.е. сада) - гласит арабская пословица.

Развитию садоводства способствовало изобретение ирригации, а жаркий климат - выращиванию пышной тропической растительности. Наличие ирригационных систем во многом предопределило регулярный характер планировочной ситуации сада.

САДЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА, Греции И РИМА Египет

Река Нил, протянувшаяся на тысячи километров из глубины Африки к побережью Средиземного моря, образует плодородную долину. За пойменной равниной поднимаются нагорья Ливийской и Аравийской пустынь. Вся хозяйственная деятельность сосредоточена по берегам реки. Не случайно Египет называют "даром Нила". Земли плодородные. Река, разливаясь, обогащает почву илом. Но из-за жаркого, иссушающего воздуха и отсутствия осадков земледелие возможно при наличии искусственного орошения (ирригационных сооружений: каналов-ары-ков, шлюзов, "шадуфа" - приспособления для подъема воды).

По берегам реки росли гигантские тростники, папирусы, заросли лотосов, Египет беден лесами. Большинство садов и парков создано искусственно. Из древесных растений особое значение поддавалось финиковой пальме. Выращивались ташке инжир, хурма, гранат, амбровое черево, тамариксы. Большинство из них употреблялось в пищу.

Первые сведения о садах Египта (изображения, сохранившиеся на барельефах) относятся к периоду Древнего Царства, т.е. К 2780-25500 гг. до н.э., а также к Среднему царству (2160-1788 гг. до н.э.), когда Египет представлял ведущую цивилизацию мира.

При рабовладельческом строе громадные богатства, накопленные в захватнических войнах, множество рабов находились в руках фараонов, аристократической верхушки и духовенства. Дешевая рабочая сила и несметные богатства давали возможность возводить архитектурно-художественные ансамбли храмов, гробниц и дворцов. Их отличали великолепие, монументальность, лаконизм, а также геометризация в целом и в отдельных элементах (пирамида, цилиндр, призма). Арка, свод и колонна являются вкладам Египта в искусство архитектуры. Строительным работам способствовало наличие естественных строительных материалов: рогового гранита, диорита, порфира, яшмы, алебастра, известняка и песчаника. В планировке ансамблей характерно осевое решение, использованное и в садово-парковом искусстве, - размещение по оси открытых и закрытых пространств (т.е. открытых дворов и помещений), использование эффектов перспективы, светотени и контраста.

В Древнем Египте широкое распространение получило садоводство, имевшее, наряду о декоративным, большое хозяйственное значение. На высокое развитие агротехники указывают барельефы, на которых изображены отдельные виды работ в саду - полив, посадка, обор урожая плодов и овощей и др.

Отмечено существование садов двух типов: храмовых и светских. Слово "храм" первоначально означало "священная роща", позднее - культовые сооружения. Во JI тысячелетия до н.э. известны храмы С садами в Лахоре, Дервль-Бахери, Абу-Симбеле и Карнаке. Последний при храме Амояа-Ра, около Фив, имел террасный сад, в котором выращивались финиковые пальмы, инжир, виноград. Он существовал со времени правления

Тутмоса Ш примерно с 1500 г. до н.э. Ансамбль имел осевое решение. Интерес представляет широкая прецессионная дорога, оформленная скульптурами сфинксов и рядовой посадкой пальм. Каждый храм имел свое священное дерево (сикомор, можжевельник , тамарикс, акация), которое посвящалось определенному богу (Осирису -богy плодородия и загробного мира, Нут -богине неба и пр.). Деревом Вселенной считался платан. Под платаном молились, совершали религиозные обряды, складывали жертвоприношения.

Кроме культовой и декоративной роли, сады имели большое хозяйственное значение. Так, в период правления Рамсеса Ш (1198-1166 гг. до н.э.) было создано 514 садов, главным назначением которых было обеспечение храмов маслом, вином, древесиной и ароматическими травами. В это же время стали практиковать посадку небольших деревьев и кустарников в крупные декоративные глиняные вазы. Позднее эта практика была заимствована Римом и садоводами эпохи Возрождения.

Светские сады, принадлежавшие фараону, отличались роскошью, занимали значительные площади, составляли единый ансамбль с дворцами и загородными резиденциями. Сады, окружавшие дома аристократий или располагавшиеся около загородных вилл, отличались Небольшими размерами. Изображения, сохранившиеся на барельефах, относящихся к 1655-712 гг. до н.э.» дают довольно ясное представление о декоративных садах при виллах. Особого размаха садовое строительство достигло в пери од расцвета древней столицы Египта - Фив. Самое характерное для сада - это геометричность и стройность регулярной композиции, выраженное осевое построение плана. Вся территория сада и отдельные его участки была окружены стенами, которые служили защитой от знойных ветров, дувших со стороны пустыни. Вход в сад подчеркнут пилонами, обелисками или фигурами сфинксов. В стенах были небольшие калитки, соединяющие отдельные участки. Архитектурные элементы и постройки подчинялись планировке сада. Композиционным центром являлся дом (рис.1), а композиционной осью - крытая аллея (пергола), увитая виноградом.(Египтяне выращивали черный, пурпурный, красный, белый и бледно-зелёный виноград). По периметру

Рис.1. Сад фараона Атенохотепа Ш (1400 г. до н.э.).

сада предусмотрены защитные посадки деревьев и кустарников. В саду находились четыре водоема и две беседки, расположенные симметрично по сторонам входной аллеи. В планировке загородного места отдыха композиционным центром служил водоем (обнаружен при раскопках в I926-T933 гг. в южной части города Тель-эль-Амарны) довольно больших размеров (60x120 м), окруженный со всех сторон садом, где росли деревья, цветы и овощи.

Ряд изображений и барельефов дает представление о богатом оформлении садов при виллах в городах Тебен и Тель-эль-Амарна. Ясно видны геометричность плана этих садов, большое разнообразие и умелый подбор растений - пальмы.

хурмы, сикоморы в др., изящные формы бассейнов. Древний Египет является родиной т.н. водяного сада. Это искусственные пруды с берегами, выложенными каменными плитами. В них выращивались водяные растения (лотос, водяная лилия, папирус), разводили рыбу и водных птиц. Устраивались водные сады в дворцовых и приусадебных садах, где они часто составляли основу композиции. Примером может служить сад, изображенный в гробнице Рехмира (около 1475 г. до н.э.). Сад имел

форму четырехугольника, большую часть которого занимал прямоугольный пруд (ширина:длина 1:3) с водными растениями (pиc.2) Ритм и удачное совмещение эстетического с полезным находятся в полном согласии в египетских садах. Все эти элементы сада - пруды, аллеи, виноградники, цветочные клумбы, открытые павильоны - составляли единый композиционный ансамбль Учитывались соотношения между высотой деревьев и шириной аллеи.

В садах было богатое цветочное оформление. Самым любимым цветком был лотос - символ воскресения. Миф повествует, что из цветка лотоса родился Гор - восходящее солнце. В древнем Египте были очень распространены арбузы, цикорий и лук; как лекарственные и декоративные растения - крокусы, мак, кувшинки, шафран, лилия белая, ландыш, хризантема, розы и др. В посадках использовались многие иноземные, интродуцированные из других стран, растения. Так, царица Хатшепсут построила великолепный храм с садами, для которых перенесли большие деревья ликвидамбара лаконосного (благовонная смола) из богатой страны Пунт - на берегах африканского Со-

Рис. 2. Сад знатного египтянина

мали (рис.3). Значительный вклад в дело интродукции растений и садоводства внес Рамсес Ш (II98-1166 гг. до н.э.).

Города древнего Египта были хорошо озеленены. Так, Тибен и Тель-эль-Амарна описаны как города-сады. По сторонам главных улиц высаживались деревья, преимущественно пальмы. Многие из них имели значительную ширину. Например, в Ахетатоне улица главного жреца, предназначенная для религиозных процессий, имела ширину 60 м. Таким образом, в древнем Египте создавались сады при храмах - иногда террасированные, со священными деревьями и рощами, - и светские, около жилых домов. Основу последних составляла регулярная планировка, обусловленная системой орошения. Доминирующим элементом был бассейн, имевший декоративное и утилитарное назначение. Характерны аллеи из пальм и плодовых деревьев (инжира, хурмы, граната), перголы, увитые виноградом, посадки растений в глиняные горшки. Из растений, как декоративных, так и хозяйственных Широко использовались иноземные - интродуцированные. Жилища находились в глубине сада, по центру или сбоку. Сады обносились каменной стеной.

Ассиро-Вавилония

Страны Двуречья - Ассиро-Вавилонии - занимали территорию бассейна рек Тигр и Евфрат, берущих свое начало в горах Курдистана и впадающих в Персидский валив. Преобладал равнинный рельеф, который нарушался незначительной всхолмленностью з среднем течении и переходил к северу в гористую местность. Климат в среднем течении засушливый. Равнины были покрыты богатыми лесами. В дельте многочисленные каналы и лагуны изобиловали рыбой и пернатой дичью. Здесь образовывали

большие рощи дикие финиковые пальмы. Из фруктовых деревьев

Рис.3. Перевозка больших деревьев-- стилизация.

культивировались инжир, персик, гранат, шелковице.В истории Двуречья выделяются три важнейших периода:шумеро-аккадскии, ассирийский и нововавилонский. Постоянные грабительские войны привели к концентрации больших средств и бесплатной рабочей силы в руках правителей. Архитектура отличалась монументальностью, города строились по регулярному плану, окружались мощными крепостными стенами о башнями. В центре города устанавливался зиккурат (ритуально-храмовая ступенчатая башня)- символ верховной власти. Один из древнейших зик-куратов был в городе Ура (24-23 в в. до н.э.); состоял из трех стоящих друг над другом башен, постепенно уменьшающихся я образующих террасы, на которых устраивались террасные сады. В стенах здания найдены дренажные трубы для стоков вода, которой поливались растения.

До наших дней единственный хорошо сохранившийся зикку-рат находится в центре Акаркуфа(в получасе езды от Багдада); когда-то этот город бил столицей племени, захватившего Вавилон. Зиккурат построен 34 века назад, имеет высоту о многоэтажный дом и представляет собой ступенчатый конус с семью ярусами. Площадь основания башни равна футбольному полю! Многие путешественники принимают ее за легендарную Вавилонскую башню. Зиккурат сделан из нирпича-сырца. Каждый ряд башни проложен тростниковыми циновками. В качестве раствора древние мастера применяли битум, смешанный с известью. Такой раствор намертво цементировал кирпичи, полностью герметизировал кладку.

Сады в государствах Двуречья в ассирийский и нововавилонский периоды отличались большими размерами и необыкновенной роскошь», которую могли себе позволить богатые владыки этих стран. Естественные насаждения» которые преобладали на севере страны, были превращены в охотничьи и увеселительные парки, многие из которых отличались богатым составом растений, вывезенных из чужеземных стран. При общей регулярности плана, которую диктовало размещение оросительной системы, посадки располагались свободно. Часто это были лесные массивы, прорезанные прямыми дорогами. В парках устраивали искусственные холмы, На которых строились небольшие беседки и павильоны. Их обсаживали пиниями, киларисаш и другими деревьями (рис.4).

Рис.4. Искусственный холм с алтарем

Ассирийцы очень любили искусственные холмы и террасы. Монументальностью отличались дворцы (стояли на возвышенных местах или на насыпных террасах-платформах). Вокруг них разбивались парки, отличавшиеся большими размерами и необыкновенной роскошью, широко использовались интродуцировашше растения.

Начало интродукции растений во время своих военных походов положил ассирийский царь Тиглат-Палассар. "Я взял, -говорил он, - деревья эти, которые при царях-отцах моих никто не сажал. Еще я привез драгоценные лозы садового винограда, каких у нас до этого не было, и обогатил мои сады, земли Ашуровой".

Царь Саргон в УП в. до н.э. построил около города Хорсабада большой парк, посадив в нем вывезенные из других стран кипарисы, кедры, патаны, ивы, тополя, лавр, мирт, а также плодовые деревья. При дворце Саргона П в Дур-Шаруки-не (711-707 гг. до н.э.) был горный парк. "Я создал рядом с ним (дворцом - Ант.) большой парк, подобие гор Амана в котором были насажены всевозможные растения из растительности Хеттской страны и всякие плоды гор", - писал Саргон П.

Террасные сада Санхериба и Шуру-Кина были созданы в' столице Ассирии городе Ниневии. На Куюнджукском холме был сооружен огромный дворец с большим парком, с искусственными озерами и павильонами. В парке были собраны редкие растения и животные, привозимые Синахерибом (сынсапгона П)из военных походов. Б эпических поэмах Джил-Гамета, найденных b Куюнджуке, содержится описание этого дворца с парком и

священного виноградника. В них воспеваются великолепный кедровый лес, лесные аллеи, которые вели к дворцу, пересекая лес, цветы и кустарники, растущие среди кедров. Кедр , был главным декоративным деревом.

Особой известностью пользовались т.н. висячие сады Се мирамида, которые древние греки считали одним из семи чудес света (рис.5). Они находились во дворе Южного дворца Наву- И ~ (605-562 гг. до н.э.). Создание этих садов древние источники приписывают полумифической ассирийской , царице Семирамиде, которые затем расширил

и возобновил царь Навуходоносор П.

Описания этих садов, сделанные в разное время (Геродот, Стробон, Диодор Сицилийский, Берзий, Руттен и др.) довольно противоречивы. Однако все они указывают на грандиозность этого сооружения. Террасы, поддерживаемые массивными сводами, образовывали, по одним данным, многоступенчатую, по другим - 4-х или 7-ступенчатую пирамиду. Конструкция террас следующая: на мощные столбы были уложены каменные плиты, залитые свинцом. Сверху укладывался толстый слой тростника, пропитанного битумом, затем двойной ряд кирпичей, скрепленных известью. На него насыпалась земля. Под сводами были устроены сиринги (гроты), украшенные цветным кафелем и Фресками (рис.6). Террасы соединялись монументальными лестницами из белого и розового мрамора. Вода вверх подавалась червячными насосами(использовались для полива и украшения s виде каскадов и фонтанов), На галереях высаживались лучшие деревья, кустарники и цветы, собранные со всех концов ассирийского царства (от Каспия до Средиземного моря и Персидского залива). Растения размещались по принципу: чем выше

Рис.5. Висячие сады Навуходоносора

Phc.v. Проект реконструкции висячего сада, по Ж.Лакама

Над уровнем моря ОНИ произрастали, Тем выше их высаживали

в саду.

Данные археологических раскопок (Руттен) показывают, что эти сады состояли из четырех террас, первая из которых имела размеры 45x40 м и высоту 8 м, вторая - 40x30 м и высоту 13 м. Общая высота постройки не превышала 22 м, т.е. высоты городских стен. Под нижней платформой сада по сторонам коридора размещались 14 маленьких комнат. На первых двух террасах слой плодородней земли составлял 2 м, на более высоких -1м.

По описанию Диодора Сицилийского, сада Семирамиды имели значительно большие размеры. Так, каждая сторона нижней террасы имела в длину 4 "плетра" (около 60 сажен,или 140 м), а верхняя терраса, покоившаяся на одной мощной колонне, имела высоту 50 локтей (13 сажен,иле 30 м), т.е. превышала всю высоту, указанную Руттеном. Она значительно поднималась над стенами города и о нее открывались грандиозные панора- мы на огромный Вавилон, реку Евфрат, пересекавшую город, й заросли пальм в дельте реки.

Таким образом, в Двуречье создавались сады культового назначения. - на террасах ритуально-xpaмовыx башен (аикку-ратой), светские - на террасах, осяованием которых слу~ жилй склоны естественных и насыпных холмов, и т.н. висячие сады-на платформах, размещенных на каменных сводах. Впервые отмечено использование падающей воды в эстетических целях. Создавались также крупные парки, служившие преимущественно для охоты на диких зверей. Их основу составляли

'девственные леса с сохранением естественной растительности? прорезанные прямолинейной системой ирригационных сооружений, проезжих аллей и дорог.

Сады и парки Двуречья по богатству собранных в них растений явились прообразами ботанических садов, а по богатству собранных животных - зоологических садов, хотя они использовались преимущественно для охоты.

Иран

Территория страны представляла собой нагорье, расположенное примерно на высоте 1000-1200 м над уровнем моря. Жаркое сухое лето сменялось очень холодной зимой. Около 70% площади занимали горы и пустыни. Небогатая растительность располагалась небольшими оазисами. Из деревьев преобладали дуб, платан, кипарис, фруктовые деревья; у Персидского залива произрастал" пальмы. Основные крупные города (Тегеран, Исфахан, Шираз, Мешхед) располагались в предгорьях»

Вода в города и сады подавалась с гор по системе под-аэмных каналов "кванате". Это очень древнее сооружение описал еще греческий историк Полибей (204-122 гг. до н.э.). Количество подаваемой воды зависело от интенсивности таяния снега в горах,

С 588 по 323 г, до н.э. в Иране правили Ахеменида. Садоводство получило широкое развитие, особенно в период правления основателя династии царя Кира I. Царь Кир I в 539 г. до н.э. захватил Вавилон- Ознакомившись с искусством Двуечья,оя создал сад в столице Лидий (г.Сарда), разработал планировку сада "Чар Баг"("Четыре Сада"), легшего в основу построения Персидских садов более позднего времe-ни. Его композиционная сущность - деление территории сада каналами с проточной водой на четыре части. Вода, считали персы,-это жизнь и душа сада. Самый распространенные деревья - кипарисы, чинары, тополя, сливы, персики, абрикосы, миндаль; несколько позднее из Китая завозится шелковица. Свободно посаленные деревья давали тень, так необходимую в жаркое время года. Сады отличались художественным совершенством и назывались "парадиз" (рай). Их изображения сохранились лишь на коврах, которыми утепляли стены помещений в зимнее время, чтобы создать иллюзию пребывания в саду. Сложившиеся приемы садово-парковой композиции не претерпели существенных изменений в течение тысячелетий. Это дает возможность составить представление о садовом искусстве далекой древности по аналогичным композициям более позднего времени.

Так, в Самарканде, столице империи Тимура (1335-1405), были использованы традиции иранского Чар Бага. В его пригородах, орошаемых рекой Зеравшан, Тимур создал десять садов. Они обносились высокими стенами, по углам садов были пост-роены бащни, ворота облицованы золотыми и голубыми изразцами. В садах жили олени, куропатки и другие животные и птицы.

В период правления шаха Аббаса Великого (I57I-I629) были созданы роскошные дворцово-парковые ансамбли в прикаспийской провинции Мазандеран в Амоле, Барфуруше, Сари, Аш-рафе и др. Сад в Амоле был известен своими гигантскими кй-Парисами» Особой роскошью отличались мечети, дворцы, сады, вэзведенные в столице - Исфахане вокруг площади Мейдан-э-шах.

На площади, у входа во дворцовые сады, стоял шестиэтажный дворец Али-Капу. От него к реке Зайендерид проходила главная аллея города - Чар-Баг (улица Четырех садов). Ее длина солее 3 км, ширина - 32 м. Вдоль дороги посажены в 8 рядов тополя и чинары, а также живая изгородь из кустов жасмина. Аллея спускалась по пологому склону невысокими террасами. По ее оси ниспадал каскадами водный канал с бассейнами и фонтанами. Завершалась аллея трехэтажным павильоном "Восемь дверей рая". По сторонам аллеи также стояли павильоны, которые служили входами в прилегающие к ней сады, каждый из которых был окружен стенами. Для орошения садов было устроено пять водоемов. Каждый сад имел павильон, окруженный узким каналом, проходящим по центральной оси сада. Удивительной красотой отличался павильон - дворец Джехим-Сутун. К нему двенадцатью террасами спускался сад. Система каскадов с перепадами 1,5-1,8 м, канал и бассейны с фонтанами являлись его украшением. Красивы были павильоны Ча-хель-Сутун, который называли "сорокаколонным" (20 его колонн отражались в воде), Хашт Бихишт, или Восьмой Рай, и другие.

Кроме малых садов, при дворцах на искусственно орошаемых землях создавались большие сады, скорее напоминавшие парки. В них устраивали охоту, для чего разводили и содержали разнообразных диких зверей (львов, барсов, кабанов и др.). Сады создавались искусственно, в виде хорошо ухоженного естественного леса со свободным размещением богатого ассортимента местных и иноземных деревьев, кустарников и других декоративных растений, Свободное, пейзажное размещение деревьев и кустарников сочеталось с регулярностью системы орошения и привязанных к ней дорог.

Таким образом, сады в Персии занимали большие площади, были разделены стенами на прямоугольные изолированные участки, композиционно увязанные в общую систему. Большое значение придавалось симметричной планировке сада. Центром композиции являлся богато украденный павильон с романтическим названием) к которому от входа спускалась система террас с узким каналом, каскадами, бассейнами и фонтанами во оси. Деревья росли естественно, давая тень и прохладу. Ассортимент растений отличался богатством, в том числе декоративных и ' фруктовых деревьев, цветов. Персия является родиной розы, сирени, мирты, тюльпанов, лилий, нарциссов. Самым любимым деревом был кипарис. Широко использовались белый тополь, сливовые деревья (как декоративные), акация ( Acacia ptanifronS), по берегам каналов - плакучая ива. В садах выращивали чинару, сосну, ясень, вяз, липу, фисташки, грецкий орех, каштан и мирт. Из фруктовых деревьев - апельсины, лимоны, миндаль, сливы, вишни, персики, абрикосы, инжир и гранаты.

В Персии создавались также большие парки-зверинцы, служившие местом охоты, с естественным размещением деревьев и кустарников, регулярной системой орошения и дорог.

Греция

Древняя Греция занимала южную часть Балканского полуострова, острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. Местность гористая. Морской берег сильно изрезан. Климат средиземноморский - влажная зима и жаркое лето. Плодородная земля размещалась в межгорных. равнинах и прибрежных низменностях. Склоны гор в низинной части покрывали дубравы вечнозеленых дубов, выше - листопадных видов с примесью граба, липы, клена; на вершинах росли буковые и хвойные (пихта греческая, сосна черная) леса. Пестами встречались каштановые леса, кипарис, виды сосен. Горы были богаты строительными материалами: белым» голубовато-серым мрамором и темно-фиолетовым мраморовидным известняком.

Древний период истории Греции делят на 5 эпох: крито-микенская (ХХ-ХШ вв. до н.э.), время разложения первобытного общества; древнейшая, или "гомеровская" (ХП-УЩ вв. до н.э.), отражена в эпических поэмах "Илиада" и "Одиссея"-образование ранних рабовладельческих государств; архаическая (УП-УI вв. до н.э.), когда складываются античные рабовладельческие города-государства (полисы). Главнейшие из них Афины и Спарта; классическая (У-1У вв. да н.э.), когда после греко-персидских войн (500-449 m до н.э.) наступил t расцвет греческого рабовладельческого общества и усиление Афин. Сложились регулярные планы городов, отроились большие архитектурные ансамбли» получили развитие скульптура, декоративная живопись; эллйническая (Ш-П вв. до н.э.), время войн в Малой Азии, Египте, распад империи Ал.Македонского на ряд монархий, господствующее положение рабовладельческой знати. Заметно влияние Востока на культуру, создаются Монументальные городские ансамбли»

Завершаются эти эпохи 146 г. до н.э., когда Греция бала включена в состав Римской империи.

В древнейшую, или "гомеровскую" эпоху, судя но поэмам и сказаниям, имелись сады утилитарного назначения. Так, поэт Гезиод (IX в. до н.э.) рассказывает о волшебном оаде Гесаерид на горе Атлас (с.-з. окраина Афин), где росли яблони". Гомep в "Одиссее" (УШ В. до н.э.) дает подробноеописание сада при дворе царя Алкиноя (пл. 4 ''гии" - т.е. 1700 иг), который состоял из огорода, виноградника и плодового сада, имел два водных источника, регулярную симметричную планировку, был окружен живой изгородью. В Нем произрастали яблони, груши» гранат, смоковница, маслины, виноград.

В архаическую эпоху, когда сложилась рабовладельческая республика, из священных рощ (героонов и нимфей) намечается развитие от ественно-спортивных учреждений и садов для свободного населения. Герооны - мемориальные рощи из старых дубов и оливковых деревьев, посаженных в местах захоронения героев и основателей городов, который поклонялись, как богам. В их честь устраивались ежегодные спортивные состязания (агоны). Крупнейшие игры (напр., олимпийские) посвящались богам. В дальнейшем герооны стали украшать статуями выдающихся личностей, колоннадами вдоль беговых дорожек. Для состязания колесниц устраивали ипподромы, обсаженные рядами деревьев платана, кипариса, реже - пальмы (напр., святилище Аполло-на на Делосе). Нимфей - священные рощи кедра, дуба или масли вы о художественно обработанным, источником или гротом. Так, нимфей в Итакской роще, состоявшей из насаждений черной ольхи, в основе композиции имел водный поток, низвергавшийся с высокой скалы в декоративно обработанный водоем. На скале находился алтарь, где приносили жертвы Нимфам. Позднее тенистый грот о водными устройствами (подобие нимфея) нашел широкое применение в парковом искусстве Западной Европы.

В классическую эпоху, после разгрома персидских завоевателей (500-449 до Н.8.), настудил период расцвета греческого рабовладельческого общества и уоиления Афин Восстанавливаются а благоустраиваются города Общественные площади-огоры и главные улицы обсаживаются деревьями (преимущественно - платанами, реже - тополями й маслинами например,на главной площади Афин у храма Гефеста (бога огня и кузнечного искусства) судя по раскопкам 1936 г., с трех сторон находились двухъярус вые посадки - предположительно в одном ярусе айва или гранат, в другом- - лавр или самшит. В планировочных решениях сказывается влияние "увеселительных садов" Востока. Композиции строго регулярные, тесно связанные с архитектурой зданий и ансамб лей. Подобный сад, Посвященный богине охоты Диане, был создан в Скиллах историком И вОиНом КсеНофонтом (430-355 до Н.э.) по возвращении из похода в Перси». Около храма были высажены фру ктовые деревья.

Постепенно происходит отделение общественного парка от насаждений, связанных с религиозным культом. Создаются т.н. философские сады, или парки, представлявшие собой образцовые школы, в которых вели учебные беседы с молодежью такие выдающиеся философы, как Платон, Аристотель, Теофраст и другие.

Ъ планировочных решениях подобных оадов имеются ограничен- ные сведения» Так, сад Академии, гимназии, расположенной на берегу р.Илисос на окраине Афин (460 до н.э.), был обводнен, прямые аллеи для конных и пеших прогулок были обсажены тенистыми деревьями. Здесь, в "аллее философов", читал свои лекции Платон (рис.7). Гимназии в Дельфах и Пергаме, общественные сады Эллады размещались на террасах, имели прямолиней-

Рис.7. Художественное изображение сада "философов" в Афинах

ные дорожки и аллеи. Сооружения для занятий спортом (ксисто сы), плавательные бассейны, алтари были окружены рощами пальм, платана, фисташки и других деревьев. Среди насаждений размещались статуи, вазы, устраивались фонтаны. По традиции унаследованной от героонов, в общественных парках хоронили выдающихся граждан и учителей гимназий. По мнению некоторых ученых, философские сады представляли собой зачатки ландшаф ного стиля в садово-парковом искусстве.

В эпоху эллинизма, после победоносных походов Ал.Македонского в Персию (336-323 до н.э.),наблюдается расцвет садово-паркового искусства. На смену общественно-воспитательным садам пришли "сады для удовольствия", которые много заимствовали от "увеселительных садов" персов. Хотя в них по--прежнвму высаживались яблони, груши, инжир, оливы, гранат и виноград планировка сада приспосабливается для отдыха и

развлечений. Подобный сады создавались также более богаты-ми знатными грааданами. Зеленыt насаждения занимали большие территории. Например, в Александрии (Египет), подвластной Греции, они занимали четвертую часть города. В центре нахо-дился парк Папейон, украшенный видовым холмом со спиральными дорожками. С холма открывался прекрасный вид на море, бухту, Александрийский маяк и город, Славилась садами столица Сирии - Антиохия, около которой находился известный парк Дафны, возникший возле святилища Аполлона и Артемиды. Он был заложен военачальником Ал.Македонского - Селевком (основателем династии Селевкидов (312-64 гг. до н.э.), который высадил 300 кипарисов. В дальнейшем парк разросся и достиг 15 км в окружности.Парк изобиловал родниками, оо-оружениями для развлечении (купальни, павильоны, гостиницы) , украшениями в виде портиков, фонтанов, декорированных статуями, гротами, перголами, специально изготовленной скульптурой к фону зелени и для гротов.

После распада державы Ал.Македонского в 146 г. до н.э. Греция была включена в состав владений новой мощной рабовладельческой державы - Рима.

Таким образом, садовое искусство Древней Греция в своем развитии прошло путь от примитивных священных рощ й утилитарных садов до сложных регулярных композиций, занимавших значительные территорий. Регулярная планировка садов создавалась на террасах в композиционной увязке с окружающих ландшафтом. Среди используемых пород применялись иноземные (пальмы) И особенно широко-фруктовые деревья и кустарники. Парки имели богатое декоративное оформление. В Древней Греции впервые возник сад йового типа - общественный (городской или При гимназии), создавались общественные сооружения: театры, одеоны, ипподромы, стадионы, палестры и др.

Рим

Естественно-природные условия Древнего Рима и Греции сходны. Климат Аппенинского Полуострова средиземноморский (жаркое, сухое лето и Дождливая зима). Характерны гористый рельеф с чередованием гор, холмов И равнин, обилие горных рек и источников, бегущих по склонам. Равнины плодородны, а горы и холмы покрыты в основном лиственными лесами. В Альпам много озер (Гардо, Комо и др.;. 3 горах обилие прекрасного строительного материала - мрамора, туда.

По социально экономическим условиям Древний Рам - рабовладельческое государство, в котором различают песпубликан-ский и имперский периоды.

Республиканский период (5-2 в. до н.э.) - время захватнические и гражданских войн. Земля должна была кормить и одевать воинов. Было развито садоводство ч виноградарство; сады не являлись художественным" произведениями.

Имперский период. (I в. до н.э. - 5 в. н.э.) - время военной монархии, прикрытой республиканскими формами правления - принципатом. В руках знати-патриций - концентрировались несметные богатства. Идея гражданской мощи Рима нашла отражение в строительстве архитектурных комплексов, площадей (форумов), терм, бассейнов, триумфальных арок и дворцов, отличавшихся необычайной роскошью. Наибольшего расцвета искусство Древнего Рима достигло в период с I в до н.э. до 2 в. н.э. На базе этрусского и греческого возник синтез искусств - архитектуры, скульптуры, декоративной живописи й, наконец, садово-паркового Искусства.

В "золотой век Рима" - время-правления Октовиана- большого размаха достигло строительство городских и загородных резиденций. Представление о них дают трактата Витруния, произведения Плиния Старшего, Колумеллы, Тацита, письма Плиния Младшего, результата раскопок в Риме, Помпее, Геркулануме и другие источники. Развитие садово-паркового искусства связано с оформлением священных рощ, строительством общественных и частновладельческих садов.

Священные рощи - насаждения, связанные с религиозным культом. Например, в роще нимфы, воспитавшей Зевса, центром был грот со скульптурной группой, изображавшей нимфу и младенца Зевса. К роще вела аллея платанов. Другая роща, описанная Плинием Младшим, располагалась на холме. В центре насаждений из кипариса, тополя и самшита располагался главный храм, а у подножия холма -часовни с воднми источниками.

Городские общественные сады - устраивались около крытых галерей (портиков), театров и других общественных Зданий;

служили для прогулок или выполнили роль открытого фойе. Око ло Зданий терм водоемы обсаживались тенистыми аллеями, служившими для дозированной ходьбы (т.е. подобие современных терренкуров). Во времена императора Августа (Октовиана 63 г. до н.э. - 14 г. н.э.) была созданы великолепные акведуки, обеспечившие город водой, В этот период в Риме насчитывалось 700 бассейнов, 500 фонтанов и 130 резервуаров. Император Лукулл (106-56гг. до н,э.) создал первый в древнем Риме общественный парк, состоящий из нескольких самостоятельных садов. Согласно завещанию Цезаря (100-44 гг.до н.э.),в собст-венность народа были переданы обширные сады Помпея. Увесели-тельный комплекс для горожан - Марсово поле, -. построенный Аг-ртппой (63 г. .до н;э. - 14 г. н.э.),состоял из цирков, теат-рой, терм и великолепного парка, украшенного бассейнами, фонтанами, озерами для купания и других развлечений на воде. Планировка их сохраняла Характерные черты частных садов.

. Частновладельческие сады. Интерес представляют садово- -парковые комопозиции; патрицианских дворцов и загородных вилл. ИЗвестностью пользовались на правом берегу р.Тибр сада Лукулла (которому приписывают создание типа римского сада), Помпея, Антония, в районе Фраскати (17 вёрст от Рима) - Гортен-зия, Катона, Суллы и ряд других вилл. Особой роскошьй отли-чались сады Тиберия, Нерона, Васпасиона, Адриана. Считают,, что Нерон римский сад (как произведение искусства) довел до совершенства. Сад виллы Адриана .(117-138 гг. н.э.) в Тибуре представлял собою музей, в котором находились художественные произведения, вывезенные из Азии и Афин {рис.8). Размещение произведентй искусства в парках в; дальнейшем получило широкое распространение. Дошедшие до нас литературные источники (Та цит и др.) дают довольно подробное описание древнеримских садов. В них устраивали большие партеры с аллеями под прямим углом, бассейны с фонтанами, портики и богато украшенные туфом, раковинами и скульптурами гроты (нимфеи); среди деревьев стояли мраморные статуи, часто использовались бюстовая скульптура; в большом количестве высаживали кустарники, в слуте необходимости создавали искулственный рельеф, устраивали обширные водоемы.

Насаждения при виллах обычно состояли из декоративного сада, прилегавшего к дому патриция, огорода и плодового са-

Рис.8. Фрагмент виллы Адриана (совр. сост.)

да. По прёобладанию одного из насажений римские виллы делили на сельские, или хозяйственные (вилла рустика), го-родские,или увеселительные (вилла урбана) и виллы-фрукта-рии, где главным элементом был плодовый сад.

Сад при доме состоял из трех главных частей: прогулочной, проезжей и парка. Прогулочная часть (уделялось основ- -ное внимание) имела осевую планировку, лежала непосредственно перед террасой, с которой соединялась каменной лестницей, была целиком подчинена планировке я архитектуре здания. Главным ее украшением был ксист - регулярный участок, разделенный на квадраты или прямоугольники, окаймленные крытыми ал-леями и архитектурно оформленными изгородями из буксуса, лавра и розмарина, украшенный куртинами роз, олеандра, жасмина, граната, лавровишни и буксуса. Партеры засажены цветами. Дорожки и аллеи, выложенные обычно, как в восточных садах, камнем, располагали симметрично. От фасада виллы че рез ксист открывались перспективы на окружающий ландшафт. Иногда ксист располагался среди парка вдали от дома. В случае, когда ксист размещался внутри дома, его окружали галереей. Подобная замкнутая композиция называлась садом-перистилем. Как показали раскопки, подобные сады имели распространение в Помпее (при домах Бетти и Фавна) и Геркулануме (вилла Папирусов). Сад дополнялся стенной росписью. Фрески П в. до н.э., обнаруженные на стенах домов и дворцов, говорят о том, что художники имели представление о перспективе.

Излюбленным элементом в планировке древнеримского сада был стадий, или сад-ипподром (или гинподром), занимавший значительную ровную территорию. Ипподром в Греции - место состязания колесниц, в античном Риме - важнейший элемент большого парка - представлял собой усеченный эллипс, с четкой продольной осью, с использованием больших деревьев, кустарников, газона, цветов, скульптуры, ронтанов, беседок. В Риме применили посадки деревьев пятерками (римский квинкунс), которые создали полог из крон (одну большую крону) и обеспечили видимость по диагональным направлениям между стволами. Из садовой архитектуры широко использовались перголы, заимствованные у Древнего Египта - легкие деревянные галереи,увитые плющем или другими растениями. Обязательными элементами были термы, купальни и рыбные садки. Для обеспечения водой в верхней части, среди деревьев, сохранявших прокладку, устраивались подземные резервуары, от которых вода поступала к фонтанам, каскадам, гротам. Фонтаны отличались разнообразием—от миниатюрных до монументальных архитектурных сооружений в сочетании со скульптурой. При недостатке средств сады украшали "Зеленой архитекгурой", т.е. фигурной (топиарной) стрижкой самшита, лавра, розмарина в виде кубов, колонн, различных фигур (людей, животных, птиц).

Вторая часть сада служила для катания на лошади или прогулок на носилках и состояла обычно из окаймленных живой изгородью широких тенистых аллей шириною до 5 м из платана, пирамидальных кипариса или тополя, дуба и каштана.

Третья часть - парк - предназначалась для содержания -и откармливания различных животных, домашних и диких. Парк ограждали высокой стеной, он имел вид леса, пересеченного аллеями.

Ори строительстве вилл большое значение придавалось

умелому использованию природных условий местности. Так, Плиний Старший в "Естественной истории" писал: "Искусство садовода должно сообразовываться в каждом случае с природой почвы» с характером местности и свойствами климата".

Садовое искусство антично1 j Рима, многое восприняв от Греции, Египта и Малой Азии, достигло высокого оасцвета. Вклад римлян в садовое искусство: строго осевые композиции, террасирование- склонов для разбивки парка и размещения зданий, применение сложных гидротехнических сооружений, использование цветочного партера в скульптуры (в т.ч. бюстовой), фигурное стрияка растений (топиарвое искусство) и ряд других приемов. В дальнейшем оно оказало существенное влияние На развитие садово-паркового искусства Европы»

САДОВОЕ ИСКУССТВО В СРЕДНИЕ ВЕКА

Феодализм, сменивший рабовладельческий строй, сформировался в Европе в 5, а в Азии - 8-9 вв.и продолжался около 10 столетий. В зависимости от местная условий а традиций в садово-парковом искусстве сложились специфические приема, характерные для стран Центральной Европы и мусульманского Востока.

Центральная Европа

В Средневековье хозяйственная и культурная жизнь концентрировалась в городах, замках и монастырях. Они занимали небольшие территории, ограниченные крепостными стенами. В строительстве замков, соборов и монастырей высокого развития достигла архитектура: до 13 в. господствовал романбкий стиль, позднее - до эпохи Возрождения - готический. Большую роль в феодальном обществе, играла церковь. Ведущая роль в развитии садоводства принадлежала Монастырям. Размеры садов, создаваемых за стенами укреплений, резко уменьшилась.

Они представляли собой замкнутые небольшие участии ила дво рйки-клуатры со строго геометрической планировкой, близкой по оформлению римским перистильным дворикам (рис.9). Назначение прежде всего утилитарное; высаживали лекарственные

, Рис.9. План монастырского садаХШ в.: I - лужайка; 2 - грядка с травами, овощами и цветами; 3 - скамейки из дерна, оформленные цветами; 4 - бассейн и канал; 5 - деревья в рядовой посадке.

травы, ароматные растения (розмарин, рута, шалфей и розы), огородные культуры (салат, лук-порей, чеснок, петрушка), а также некоторое количество ягодных кустарников и фруктовых деревьев (яблоня, груша, слива, шелковица и смоковница).

Только с 10-12 веков, после крестовых походов на мусульманский Восток, садам стали придавать декоративный характер. Под сады занимали участки, прилегающие к монастырским и крепостным стенам, что Позволило увеличить их территории и использовать как для выращивания более широкого ассортимента растений, в том числе и декоративных, так и для охоты, отдыха и развлечений. В них появились трельяжные беседки, живые изгороди, разделяющие участки, скамьи из дерна, малрнькие фонтаны или декоративные колодцы. Новым садовым элементом средневекового сада был лабиринт, т.е. участок специально запутанных дорожек, разделенных стриженой живой изгородью (рис.10). Прием был заимствован у строителей Шартрского (1225 г.) и Реймского (1250 г.) соборов, где на по у разноцветными камнями были проложены дорожки, ползая по которым богомольцы представляли, что совершают далекое паломничество. Одно из наиболее ранних средневековых руководств по устройству декоративных садов относится к 13 в, и принадлежит ученому-монаху А.Магнусу. В трактате "О

Рис. 10. Типовой лабиринт в парках Возрождения

го образования, открытием первых университетов (Ьолонского, Парижского, Оксфордского, Пражского). Высокого развития достигли садоводство, ботаника. Появились первые ботанические сады (в Сарено - 1309 г., в Аахене и Венеции), которые также имели строго геометрическую планировку.

С ослаблением междоусобных войн под сады, предназначавшиеся преимущественно для охоты, oт дыха И увеселений, отводились все большие территории. В городах появляйся общественные сада, которые достигали больших размеров и использовались для городских ярмаркак. Некоторые из них (в Италии, Франции) имели представительный характер, а в устройстве широко применялись газоны лугового типа, широкие аллеи, различные садовые декоративные элементы.

Характерные садово-парковые объекты Средневековья -внутримонастирские сады-клуатры, примонастырские утилитарные сады, замковые, призамковые декоративные, увеселительные и охотничьи сады л рощи, и, наконец, - общественные сады. Особенности построения - геометричность плана, рядовые по-

садки, стрижка деревьев, устройство лабиринта, дерновых скамей, трельяжных беседок.

Садовое искусство мавров '

На территории Аравии, Передней Азии и Северной Африки в 7-8 вв. под знаменем ислама произошло объединение арабов, создавших мощный халифат. В нем получила развитие богатейшая арабская культура, впитавшая в себя лучшие элементы персидской и египетской культур, науки греков и индусов. Наивысшего развития арабская цивилизация достигла на Пиренейском полуострове и о.Сицилия, оккупированных маврами, как называли в Средние века арабов Северной Африки. В 10 в. на Пиренейском полуострове выделился независимый Кордовский халифат.

йзвестный итальянский ландшафтный архитектор Г.А.Джел-лико писал; "В Рспании встретились два потока цивилизации, и они стали мостом между Европой и Средней Азией. Так воз ник испано-мавританский сад "патио", вобравший достоинства древнеримского атриума (дворика) и прелесть интимного, за-крытого сада Востока. Наиболее известные сады находились в Кордове, Толедо, Гренаде и Севилье. В Гренаде дворец Альгамбра (Красный дворец) начали строить в 1252 г. и строили около 100 лет. В это же время рядом на возвышенности был сооружен для развлечений летний дворец я комплекс садов Ге-нералиф (в переводе Архитектурный сад) .Ансамбли Греанады (Альгамбра и Генералиф) - блестящий пример мавританского искусства.

Дворцовый ансамбль Альгамбры состоял из трех основных декоративных дворов. Вход в ансамбль был выполнен в виде портала с посадками береста. За порталом находился "Двор мйрт" (47x33 м) с большим прямоугольным бассейном (47x7 м) с небольшими фонтанами на оси, окруженным шпалерами из стриженого мирта. По краям размещались алебастровые колонны со сводами, а по оси бассейна - башня Комареса, красиво отражавшиеся в воде.

Следующим был "Двор львов" (28x19 м), устланный каменными щитами. В центре находился фонтан, состоящий из чаши, окруженной 12 мраморными львами. Вода, бьющая из фонтана,

переливалась тонкой завесой над скульптурами львов и стек-. дав узкие каналы, Двор окружали аркады на легких колонна.. В саду росло шесть апельсиновых деревьев.

Сад третьего двора - "Даракса", или «Двор решетки" -украшали четыре стройных кипараса и изящный тонкоструйный фонтан в центре (рис. II). Дворик был выложен красвым узор

Рйс.11. Двор решетка

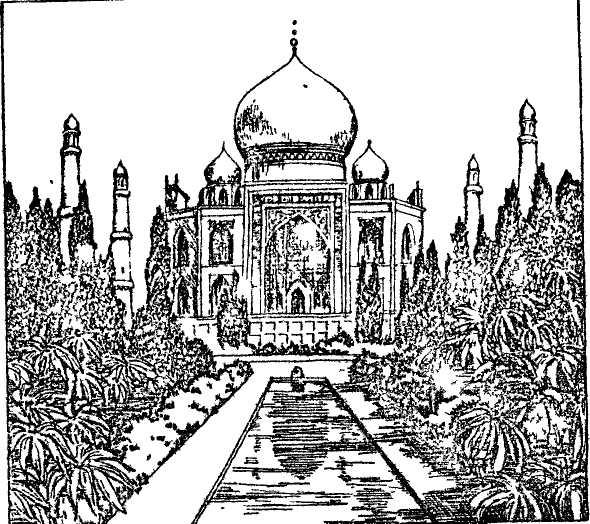

ным рисунком. Отсюда к садам Генералифа вела аллея с двойни-ми радами кипарисов, которые располагалась Ш склоне холма выше Альгамбры на 150 м Сады располагались на В террасах, композиционно не были связаны в единую систему, представляли собой изолированные дворики - патио, открвсавшиеся по мере движения посетителя (рис. 12), В каждый дворик вел маленький проем, от которого йод острым углом просматривался весь ансамбль. Интересен дворик с беломраморным каналом длиной 40 м. Струи воды тонкоструйных фонтанов образуют над каналом водный свод. По сторонам росли апельсины и кипарисы. Перспектива завершалась беломраморным портиком.

Все патио насыщены водой, которая собирается в бассей-ны, течет по каналам, падает потоками и каплями, выбрасывается тонкими струями. Вода поступала с гор Сьерра-Невада. Чем жарче был день, тем Интенсивнее таял снег и тем больше воды поступало в водную систему.

Характернее особенности арабских садов: геометрическая планировка на небольшой территории с активным включением

Рис.12 План садов Генералифа

I - входы; 2 - сады нижней террасы; 3 - двор канала} 4 - беседка Мирадор} 5 - сад Султанши; 6 - сады на верхних террасах; 7 -водяная лестница

архитектурно оформленых оград(колоннады, арки) В общую композицию; ассимиляция приемов садово-паркового искусства у завоеванных народов} активное использование рельефа (террасы) , растений {стрижка-индивидуальные особенности) и вода (фонтаны, каскады, водные зеркала).

После изгнания мавров фанатичное испанское духовенство беспощадно уничтожало большинство их садов и гидротехнических сооружений. л

Сады моголов северной Индии

Индия - страна древней цивилизации. На севере страны -Гималаи и равнины в верховьях рек Ганга и Инда с плодородными землями, на юге - невысокое плоскогорье. Климат в предгорной части умеренный и холодный, на юге - муссонный тропический. Растительность в горах - леса (до 1000 м - тропический, выше - субтропический й умеренный климат;, на равнинах - саванны.

По данным М.Рандхава (1981), в первые полтора столетия империи Великих Моголов (1526-1858), занимавшей северную часть современной Индии, Пакистана и другие земли (Афганистан, Узбекская республика и др.), наблюдался расцвет садового искусотва, в котором использованы многие приемы строительства персидских садов. Так, Мухаммед Бабур (1483-1530), основатель империи Моголов, захватив в 1504 г. Кабул,создал в нем 10 садов: сад "Украшающий город", где росли великолепные платаны, "Чар Баг" - аналогия с персидскими садами, "Лунный сад", "Средний сад", сад "Дома оленей". Росли в них также цветущие растения: гибискус, олеандр, кеору, чамбели и белый жасмин; среди фруктовых деревьев - манго, банан, тамаринд, махуа, бер, амалу, цитрон, галгал и аиельсин саятра, а также финиковая и кокосовая пальмы.

Его сын Ахбар (правил с 1556 по 1605 г.),наряду с сада-мз для развлечения, положил начало строительству усыпальниц-мавзолеев (известны два), около которых разбил симметричные сады по принципу Чар-Баг. Сад-мавзолей орошапся системой водоемов и каналов. Во время правления Акбара был создан выдающийся дворцово-парковый ансамбль Удайпур (1571 г.), который называют Индийской Венецией. Он расположен на бело-" мраморных островах у подножия гор в окружении искусственных и естественных озер. Система террас, украшенная темной зеленью вечнозеленых дерегьев, возвышалась над водой. На верхней террасе размещался дворец о внутренним озелененным двором. Внутренний сад украшен бассейном с дном из цветного мрамора. Композиция дополнялась системой оотровов с увеселительными павильонами среди садовых насаждений. Множество цветов украшало эти острова, которые выглядели,как плавающие островки,на фоне водной поверхности партера.

Правнук Бабура - Джахангир (правил с 1605 по 1627 гг.) считается выдающимся садоводом в истории Индии. При нем были созданы знаменитые сады Кашмира; Шелимор, Атхабал и Be-ринаг, а также мавзолей-сад в Агре и сад Дилкуша в Лагоре. Он впервые применил способ "чар-чинар" - посадку четырех чинар по углам квадратного участка, что обеспечивало постоянную тень в центре квадрата.

Сад "Шелимор"(на санскрите "обитель любви") находился в г.Сринагар. Многочисленными террасами, на которых расположены три части сада - внешний, центральный, или императорский, и внутренний, или женский сад - он спускался к подио-таю горы, к берегу оз.Дал. По оси сада, через все его террасы и части протекал канал шириною около 10 м, питающий систему водных устройств и впадающий в озеро. Внешний сад открыт для посещения и заканчивается большим павильоном Диван-и-ам. Императорcкий сад занимал три террасы. В его центре располагался Зал частных приемов. Наибольший интерес представляет женский сад "Нишат" - сад наслаадений. Двенадцать террас поднимаются от берега озера в гору. Каждая терраса изображает знак зодиака. По сторонам этой гигантской лестницы растут чинары и кипарисы. Всюду ирисы, нарциссы и розы. На верхней трррасе, в окружении каскадов, на фоне снежных гор Ыахедон располагался великолепный павильон из черного мрамора, который казался сказочным, когда в нишах водопадов зажигались лампы. Отсюда открывалась величественная панорама озера и гор.

В период правления шаха Джагая (1627-165а гг.) были построены такие монументальные сооружения, как Красный форт в Дели, "жемчужина Индии-мавзолей Тадя-Шхал, из садов - Ше-лимор в Лагоре (терр. Пакистана).

Великолепный сад окружал Красный форт. Через внутренние помещения дворца проходил облицованный мрамором канал с чистой водой. Сверху его ограждала красивая мгаморная решетка с изображением весов правосудия.

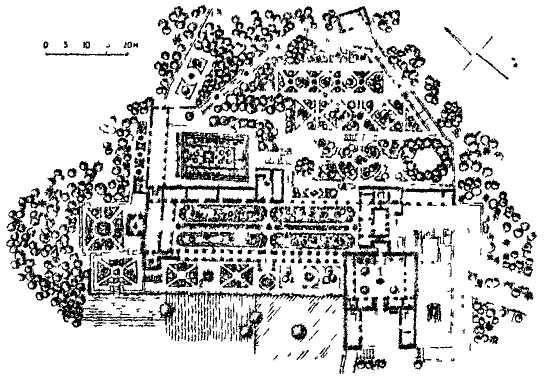

Тадж-Махал в Агре-удивительно пропорциональное сооружение с куполами и изящными арками, с четырьмя минаретами по углам пьедестала, на котором стоит мавзолей (рио.13). Он построен для любимой жены Мумтаз Махал. Тадж-Махал~не для молебнов, это памятник любви. Сад вокруг него разбит по принципу Чар-Бага, но в центре находится мраморный водоем, а мавзолей в его начале. Вдоль оросительного канала с фонтанами посажены кипарисы.

Сад"Шелимор"в Лагоре создан в 1634 г. Сад бил разделен на ряд участков, символизирующих ступени исламского рая. Сохранились только три, которые занимают площадь около 16 га. На восточной стороне располагались императорские купальни.

Рио.13. Тадж-Махал.

В четырех залах, украшенных аркадами, находились великолепные бассейна о подогревом вода. Сад "Шелимор" отличают урав-новьшенвость и симметричность планировки. На центральной террасе построен огромный водоем, с трех сторон окруженннй мраморными павильонами. Из него вода по каналу попадала в большой мраморный бассейн. 460 фонтанов, которые украшали канал и бассейн, наполняли воздух приятной влагой. В саду много великолепных тавильонов и летних домиков из мрамора и красного камня для жен императора. Павильоны была убраны коврами и мягкими шелковыми подушками. Воздух был напоен ароматом роз, в клетках сидели разноцветные попугаи.

"Шелимор"сильно пострадал в конце 18 в. Медь, из которой были сделана фонтаны, распродавалась на базарах; мраморные плиты отправлены в Амритсар на строительство священного водоема Золотого храма. В настоящее время сад в значитель-

ной мере восстановлен."Шелимор" в Лахоре оказал влияние на развитие садового искусства в Индии.

В середине 17 в. разведения) садов стали уделять внимание принцы, аристократы, военачальники. Наиболее сохранился сад в Пинджоре, в окрестностях Калки. Шесть террас сада орошает канал, по сторонам которого растут королевские пальмы. На первой террасе расположен дворец Шиш Махал, который производит впечатление огромной полупрозрачной бетой раковины на фоне неба. На второй террасе - двухэтажный дворец Ранг Нахал. Вода из канала, Проложенного под первым дворцом, стекает водопадом по голубой стене, которую укра-шают ниши (в них зажигали огни). Высоко бьют струи фонта-нов, рассеивая в воздухе мелкую пыль. Сад находится в за-устении.

Планировка могольских садов. Типичный могольекий сад имеет квадратную или прямоугольную форму. Его окружает вы-сокая зубчатая стена с массивными воротами, отделанными чугунным литьем, заклепками и шипами. Сад разделен на две или более террасы, по которым проходит выложенный камнем оросительный канал с водоемами и фонтанами. Вода - жизнь и душа могольского сада. Русла мелких каналов выкладывали ярко-голубой плиткой, что создавало иллюзию глубины. С террасы нa террасу вода сбегала по красивым уступам - чадарам , ( в переводе - белый шлейф). Это высеченные из камня или мрамора скаты под углом, чтобы проходящая по ним вода разлеталась брызгать. Чаще всего они имели волнообразную форму или форму раковины. Их устраивали всюду, где были террасы, для устройства которых использовали любые неровности. Моголы строили свои дворцы и сады с размахом: большое внимание уделяли садовой архитектуре, разработали великолепные варианты планировки. Моголы пришли из горной страны и совершенно естественно, что они стали располагать сад террасами. Этот прием они использовали даже на плоских равни-нах Пенджаба. Иногда сад состоял из рада террас - по числу ступеней, которые, согласно мусульманской вере, вели, в рай, или из семи террас, которые символизировали семь планет; сад "Шшат" имел 12 террас с изображением знаков зодиака. В садах"Тадж"использована планировка, при которой сад делится на четыре части (принцип Чар Баг). Планировка не-

больших участков между каналами и водоемами отличалась рит мичностью; использовались украшенные цветами в виде звезды или восьмиугольника партеры, разделенные овальными клумбами. В центре каждой из них высаживалось апельсиновое дерево в окружении двух кипарисов. Аллеями высаживались кипарисы вместе с цветущими деревьями (апельсинами, лимонами, буген вилиями, сливами, гранатами). Цветущие растения были симво лом жизни, молодости и надежды, а кипарис олицетворял смерть и вечность.

В искусстве создания исламских садов находит широкое прим ненш символическое использование растений, характерное и для мо-гольской живописи. Так, например, два низкорослых фруктовых: дерева, посаженных среди цветов, изображает счастливых влюб-ленных в раю; та же идея выражена с помощью двух посаженных рядом финиковых пальм. Плакучая ива символизирует грусть влюбленного о любимой, образ которой передается кувшинке.

Для могольских садов характерна барадари - покрытая навесом постройка с 12 или большим числом дверей. Она очень, удобна в период дождей. Моголы, как и персы, увлекались сооружением укрытий на деревьях среди листвы (преимущественно на чинарах).

В настоящее время большинство садов, находится в запустении.

САДЫ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И БАРОККО В ИТАЛИИ

На смену суровому средневековью о развитием капиталистических отношений в 15-16 вв. пришла "эпоха Возрождения" (в Италии с 14 в.), т.е. возрождение античного искусств. Фактически была создана новая культура, идейным содержанием которой ошш гуманизм и реализм. Необычного расцвета достигли архитектура, скульптура, живопись, садовое искусство. В I6-I7 вв. в искусстве получило развитие барокко - дворян екая культура времени абсентизма и борьбы за национальное единство. Оно отличалось пышностью: в план; с и формах господствовали криволинейные очертания, эффективные декоративные композиции.

В истории садово-паркового искусства сады Италии эпохи Возрождения и барокко оставили непревзойденные образцы апа-

Гнировки и декоративного оформления. Строительство садов было массовым. Только в двух провинциях (Италия и Рим) было около 2 тысяч садов. Лучшие иа них созданы в период великого двухсотлетия (1340-1540 гг.), когда в проектировании и строительстве садов принимали участие выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники того времени, как Филшшо Брун-нелески (1377-1446), Никколо Донателло (1386-1466), Пьеро Франческо (1416-96), Джованни Беллини (I430-I5I6), Тициан Вичеллио (1477-1576), Браманте Донато (I444-I5I4), Леонардо да Винчи (I452-I5I9), Микельанджело Буанаротти (1475 -1564), Рафаэль Санти (1483-1520), Джуллио Ромаяо (1499 -1546), Джуллио Виньола (1507-73), Андреа Палладио (15Ш -80), Пирро Лигорио и др.

В середине 16 в. в архитектуре Италии начинают формироваться два течения: барокко, связанное с идеологией воинствующей католической церкви, и маньеризм, подготовивший развитие классицизма в Европе.

Рассмотрим отдельные образцы садово-паркового искусств ва этих периодов, которые являются наиболее характерными и наиболее сохранившимися (в основу описания положена работа С.В. Палентреер "Садово-парковое искусство", 1978).

По проектам зодчего Джулио Виньола были построены известные виллы и сада Капрарола ("козья тропа") и Ланте. Оба сада расположены на террасированных горных склонах, в пла-нировке имеют ярко выраженную продольную ось, в оформления - богатство декоративных и водных элементов: каскада, фон-таны бассейны, каналы, скульптура, лестницы в др. Основной замысел этих композиций - выявление архитектурными средствами рельефа участка и естественного течения горного ручья. По тождественности композиции трактовка каждого сада глубоко индивидуальна.

Вилла Капрарола

Сад виллы Капрарола, построенный во второй половине 16 в. для летней резиденции кардинала Фарнезе (т.н. "секретный сад"), расположен около городка Витербо (70 км от Рима). Площадь сада всего около I га. Конфигурация участка примерно 1:3; он расположен на трех уровнях (рис.14). На первом (нижнем) уровне у входа в сад устроена площадка, оформленная плоским бассейном с вертикально бьющей струей воды. От площадки начинается пологий подъем к следующему уровню; переход от площадки к подъему акцентирован двумя большими симметрично расположенными гротами. Эти гроты - типичные для данной эпохи садовые сооружения - составляют единое целое с высокими (5-метровами) стенами, образующими на подъеме кропилеи. Длина подъема 45 м, ширина 12 м. По оси устроен узенький канал с богатым пластическим декором. Бортика его оформлены плоскими каменными изображениями дельфинов. Они придают извилистость очертаниям канала и символизируют движение вод». Канал оканчивается внизу двумя небольшими плоскими чашами.

С нижней площадки (рис.15) через пропилеи открывается перспектива на здание виллы, канал подчёркивает основную ось, вертикальная струя фонтана контрастирует с плоским бассейном на переднем плане. Важна роль подъема, соединяющего входную часть с фонтаном Речных Богов. Он находится на овальной площадке у верхнего конца подъема. Название фонтана происходит от колоссальных фигур старцев, олицетворяющих реки Италии. Символичны рога изобилия, из которых вода струится в высокую чашу и из нее перепивается через края в бассейн.

От площадки можно подняться на террасу по полукружиям лестниц. Терраса вместе со зданием занимает доминирующее положение в плане сада. По размерам (75x45 м) она превосходит другие площадки, а по декоративному убранству называется "Сад Кариатид". Кариатиды, высотою около 4 м, с корзинами цветов и плодов на голове установлены по периметру террасы на каменном парапете. Они символизируют плодородие страны. Расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга, 28 изваяний создают четкий ритм. Их силуэты вырисовываются на фоне деревьев, растущих за пределами сада, либо на фоне неба. Они также служат рамой для восприятия далекого ландшафта Чимианских гор. Парапет используется для сидений. Терраса оформлена партером из стриженого букоуса и маленькими фонтанами. Пластический декор фонтанов приписывается Микельанджело.

Рис.14. План виллы Капрарола (1824 г.)

Рис. 15. Нижняя площадка

Здание виллы имеет два этажа со стороны партера и один этаж с противоположной стороны, т.е. с третьего уровня сада. Симметрично расположенные по сторонам виллы лестницы, ведущие к третьему уровню, декорированы скульптурами дельфинов, перемещающихся с небольшими чашами. Тоненькая струйка воды льется из пасти дельфина в чашу, чем создается ритм вода.

Третий уровень сада, хотя имеет утилитарное назначение (на террасе расположены резервуары воды, питающие фонтаны и каналы), оформлен декоративно. Перед фасадом виллы краси- вый фонтан наподобие чаши, а в глубине, по сторонам главной продольной оси, параллельно расположены резервуары с пластическим декором стен. Композицию завершают монументальные ворота, Пышно оформленные нишами, скульптурой и фонтанами.

Вода горного ручья - лейтмотив сада Капраролы. На фоне величественных гор и далеких равнинных пейзажей миниатюрные детали были бы неуместны. Поэтому архитектурно-декоративные элементы трактуются в крупном ордере в одном модуле, использовались местные каменные материалы (туф и травертин), что усилило гармонию с окружающей природой.

Зеленый декор на территории сада состоял лишь из газона и стриженого буксуса. Но к западу и юго-западу примыкал густой древесный массив. В нем росли лиственные и хвойные деревья. От виллы к главному зданию усадьбы, дворцу-крепости в виде пятиугольника, вела аллея, обсаженная пихтами и кедрами. В массиве - дуб каменный и вечнозеленый, каштан съедобный, платан восточный, маслина, тополь пирамидальный, фисташковое и земляничное деревья, магнолии, олеандры, лавры, сосны и кипарисы. Этот массив зрительно связан с садом виллы.

Вилла Ланте

Вилла Ланте расположена в маленьком городке Баньяе, в 81 юл от Рима. Ее строительство относится к 1566-1508 гг.

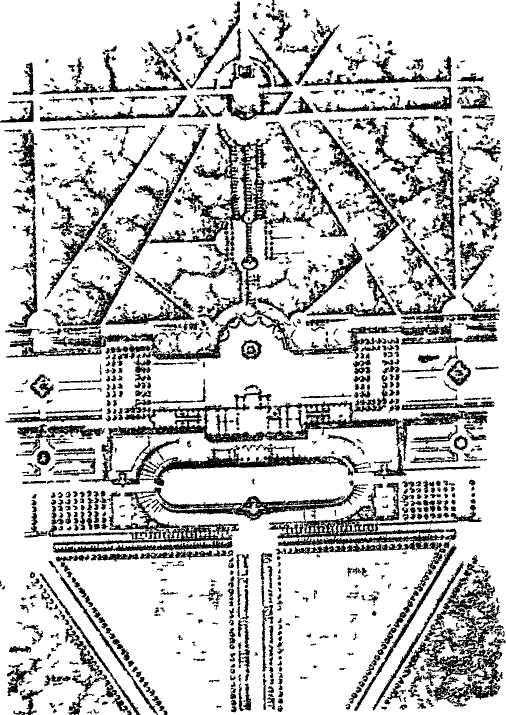

Вся площадь сада имеет узкую вытянутую конфигурацию на пяти уровнях с разницей отметок до 16 м, объединенную единой осью построения (рис.10; занимает 3,5 га и представляет собой регулярно решенную часть большого владения. Строгая симметрия плана напоминает композицию сада Капрарола, но без отпечатка интимности. Сад Ланте косит более репрезентативный характер, предназначен он не только для отдыха владельцев, но и для приема гостей. Здание витии, неразрывно связанное с планировкой сада, располагается на четвертой террасе и представляет собой два квадратных в плане одинаковых павильона, фланкирующих основную ось. Эта ось подчеркнута системой разнообразных водных устройств.

В саду Ланте, так же, как и в Капрароле, вода естественного горного потока— первостепенный композиционный фактор. Вола из узкого каскада, идущего по склону холма, попадает в небольшой бассейн верхней террасы, находящейся между двух парковых павильонов в тени платанов. Бассейн питает водой восьмиугольный фонтан Дельфинов на этой террасе. Далее вода течет по ступеням пологого каскада в полукруглый каскад второй террасы, примыкающей к подпорной стене. Вода в нем переливается из одной чаши в другую. По бокам каскада расположена скульптура Речных Богов. По архитектуре и пластике он схож с фонтаном Капраролы, но здесь размер бассейна больше, и вода по значению превалирует над скульптурой. Затем вода падает в узкий кювет, выбрасывается круглым фонтаном четвертой террасы, исчезает и появляется вновь в водяных партерах нижней террасы. В середине партера находится фонтан с четырьмя фигурами юношей, держащих герб герцога Монтальто, владельца виллы – общая высота ее 10 м над уровнем партера. В пышном лепном декоре партера, окружающего бассейны, и у балюстрады островка с его четырьмя мостиками, ведущими к острову, сказывается ликующий дух барокко. Узоры на нижнем партере и на откосе (в виде герба владетеля) между павильонами виллы сделаны из буксуса; края террас оформляет стриженая живая изгородь. На второй и третьей террасах лежат прямоугольники, покрытые газоном. Цветочное оформление отсутствует, кроме небольшого количества кадочных померанцевых деревьев и горшков с цветами. Позднее цветочные растения высаживались на нижнем партере.

Рис.16. План виллы Ланте

1 - верхняя терраса;

2 - каскад; 3 - павильоны;

4 - наклонный партер;

5 - фонтан; 6 - водяные партеры нижней террасы; 7 - вход в сад из города

Продуман логический план, разнообразие водяных устройств, фон, гармоничность отдельных элементов, где террасы, лестницы, ниши, скульптуры и озеленение рассматриваются как детали единой постройки. Четко выражена идея постепенного перехода от солнечного партера к прохладной тени верхнего сада и далее в лес.

Вилла д.Эсте

Сад виллы д.Эсте значительно отличается от двух рассмотренных выше. Он расположен в маленьком городке Тиволи, в 25 км от Рима. Тиволи был излюбленным местом отдыха у древних римлян и славился обилием водных потоков, богатой растительностью.

Начало строительства относится К 1540 г. Вилла построена для кардинала д.Эсте архитектором Пирро Лигорио и инженером (фонтанных дел мастером) Оливиери, Территория 3,5 га, решена компактно, расположена на крутом рельефе (разница в уровнях между зданием и нижней террасой 35 м). Вилла - значительное сооружение, находящееся на вершине холма, а сад -на склоне, ближе к равнине. Часть сада, примыкающая к дому, террасирована, а нижняя - занимает плоский участок. Отдельные террасы верхней части связываются диагональными аллеями и прямыми лестницами, украшенными с боков каскадами. Сад виллы д.Эсте строго геометричен. Сетка алана состоит из взаимно перпендикулярных поперечных и продольных осей (рис. 17). Основная продольная ось берет начало у здания виллы, от среднего портала (мотив портала повторяется в упрощенных формах на подпорных стенах), объединяет между собой террасы (всего восемь)« оформлена гротами с маленькими порталами. На одной из террас по зтой оси расположен значительный ком-позиционныйузел-фонтан Драконов, а в нижней, плоской части территории ось замыкается кругом. Характерная черта сада д.Эсте - наличие ярко выраженных поперечных осе/.. Первая поперечная ось называется "Аллея ста фонтанов, вторая -оформлена системой плоских бассейчов. Протяженность "Аллеи ста фонтанов" около 150 м. Получила она свое название от

Рис.17. План виллы д.Эсте

водного оформления - параллельно дорохке тянутся подпорные стенки, образущие два узеньких канала, верхняя подпорная стенка декорирована скульптурными деталями и тоненькими ни спадающими струйками воды. Отсюда через трубы осуществляет ся перепив воды во второй нижний канал. В этой феерической картине посетитель воспринимает тонкий рисунок и сплошную завесу водных струй - вертикальных и ниспадающих, музыку воды, ее необычайный ритм, состоящий из трех нот. С одной стороны аллея замыкается небольшой террасой, оформленной колоссальной статуей Минервы и миниатюрными изображениями римских сооружений. Эта_композиция носит название Торжествующий Рим. Она фланкирована фонганом под гротом, окруженным окнами и лестницей, украшенной фонтанами. На противоположного, северном конце аллеи,находится открытая площадка с монумэнтальным бассейном овальной конфигурации у подножияхолма, бассейн ограничен высокими подпорными стенками,образующими галерею, оформленную нишами, скульптурами и увенчанную балюстрадой . На крутом склоне холма среди скал и густых насаждений возвышается монументальная скульптура богинр Сивиллы, приписываемая Микельанджело (рис.18). Из-под ног богини, из скал вырывается бурный поток воды, ниспадающий широкой завесой в бассейн. Композиция рассчитана на эффект контраста мощного падающего потока водн и неподвижного водного зеркала бассейна.Замыкание аллей с двух сторон усили-вает ее роль поперечной оси в общем ансамбле. На площадке,

Рис.18. Каскад Сивиллы (современное состояние)

ближе к дворцу, расположена купальня, убранная статуями, арабесками, камнем.

Значительным элементом главной продольной оси является фонтан Драконов. Он состоит из бассейна с фигурными контурами, ограниченного со стороны склона высокой подпорной стеной, а с севера и юга полукружиями лестниц. Лестницы объединяют террасы склона. Главным декором служат скульптуры драконов и мощная вертикальная водная струя. По замыслу (встречаются в других композициях) драконы как бы закрывают доступ к вилле, стерегут ее.

Вторая поперечная ось - система водоемов- находится внизу у подножия террасированного холма. Она замыкается с одной сторону террасой, не сохранившей своего первоначального оформления, а с другой (северной) - Водяным органом. Это-сооружение, в котором вода, проходящая через трубы "органа", попадает в небольшой бассейн, а оттуда по трубам мощным потоком с высоты 15 м ниспадает в водную гладь прямоугольных водоемов второй поперечной оси. Здесь, как и наверху у фонтана Сивиллы, рассчитан эффект контраста, еще более сильны, так как неподвижная гладь воды значительно больше, выше высота падения водн, больше точек восприятия.

Главная композиционная продольная ось заканчивается на нижнем уровне круглой площадкой, обсаженной высокими кипарисами, и очень скромным оформлением в виде тоненьких струек, расположенных в небольших каналах по кругу.

Нижняя часть сада отведена под партеры о вертикально подчеркнутой растительностью - кипарисами. Аллеи оформлены живой изгородью из мирт, в глубине - беседками, боковые части устроены как лабиринты.

Весь сад на восьми уровнях был густо обсажен в осноз-ном вечнозелеными растениями - буксусом, лавром, а также хвойными - туей, тисоом, кипарисами и пиниями. Кипарисы виллы д.Эсте запечатлены на полотнах художника Фрагонара, русской художницы Остроумовой-Лебедевой и воспеты Листом (пьеса "У кипарисов вилли д.Эсте").

Через четыре столетия обсадка участков сохранилась регулярная, но знаменитые кипарисы представляют отдельные (всего три) группа - нижняя и две на одной из верхних террас, недалеко от фонтана Драконов. Эффектны пинии с их зонтикообразной кроной, контрастирующие со стройными кипарисами. Цветочное оформление скромное. Высаживали лимонные и апельсиновые деревья в кадках и располагали их, вдоль края бассейнов. Каштан съедобный, дуб горный, и другие лиственные породу применялись в боскетах.

Отличительные черты виллы д.Эсте - шедевра садово-паркового искусства эпохи Возрождения и барокко: I) законченность каждого отдельного участка, который, может быть воспринят как самостоятельный объект и вместе с тем является частью целого (подобные композиции характерны также для Версаля Петергофа); 2) продуманная последовательност и разнообразие восприятия: первая точка - с балкона второго этажа виллы по главной оси широкой панорамой на далекие Сабинские горы; вторая точка - с площадки лестницы бельэтажа вилле также по оси, но под другим ракурсом открывает -ся вид на Рим; третья точка - от края первой террчоы внит на вертикаль высокой струи воды фонтана Драконов. После такого общего восприятия сада особое впечатление производят внутренние пейзажи.

Вилла Боболи

Сад Боболи во Флоренции - выдающееся произведение садово-паркового искусства 16 я. Он состоит из двух частей: склона холма за дворцом Витти (по его оси) и территории, расположенной в отдалении, что привело к необычности объёмно-пространственного решения этого сада, построенного на сложных взаимосвязях аллей, соединяющих лавровые и кипарисовые боскеты, расположенные на разных уровнях (рис.19).

Рис. 19. План сада виллы Боболи (Г783 т.)

Склон холма разбит на три террасы: перед дворцом расположено открытое пространство для игр й представлений, окруженное подпорными стенками, мраморными скамьями и густыми посадками дуба. На второй террасе - площадка с бассейном и скульптурой Нэптуна, на третьей, отделенной зелеными газонами от предыдущих, стоят монументальная мраморная скульптура. В западной часта расположен ряд боскетов, объединенных единой продольное аллеей. Аллея обсажена кипарисами и замыкается интересным композиционным узлом, - искусственным островком. Островок оформлен цветами и монументальным фонтаном со скульптурой. К острову ведут два мостика. В саду Боболи Много кипарисов, но основной ассортимент состоит из листвен-

ных деревьев - дуба,"ильма, липы, тополя и др.

Рассмотренные виллы являются классическими объектами садового искусства Италии 16 в. Кроме того, было создано много интересных садов, имеющих оригинальные композиционные решения, Зодчий Аннибало Липпи создал сад виллы Медичи на окраине г.Рима. По замыслу сад - это музей скульптуры на открытом воздухе, который гармонирует с богатой пластической орнаментацией главного фасада виллы. Сад представляет собой вытянутый прямоугольник, разделенный на три части. Перед виллой-небольшой партер в виде ряда квадратов, окаймленных стриженым буксусом и разделенных взаимно перпендикулярными дорожками. Декором служат мраморные вазы, скульптуры и скамейки. Аналогичная площадка расположена севернее, но южная - решена иначе. Здесь рельеф несколько повышается, что позволило создать насыпную террасу, окаймленную высокой стеной с нишами, в которые установлены беломраморные скульптуры. Эта территория заметно возвышается над остальным'садом и густо засажена деревьями. Подобное оформление известно в садово-парковом искусстве Италии тех времен под названием "боско", т.е. рощица.Боско является прообразом боскетов, получивших особенно большое распространение в регулярных парках Франции 17 в. В саду виллы Медичи боско служит и местом отдыха и видовой Точкой; отсйда хорошо воспринимается планировка сада. Характерная черта сада - отсутствие далеких «перспектив на окружающую местность. Только с отдельных точек вдали виден купол собора Св.Петра.

Амфитеатр сыграл значительную роль не только в Италии 16 в., ной в дальнейшем, получив развитие во Франции и других 'странах. Зыразительна роль амфитеатра в саду виллы Ланчелотти во Фраскати, загородной местности Рима. Перед южным садовым фасадом двухэтажной виллы расположен краси-вый партер из самшита. В плане это удлиненный прямоугольник, ограниченный с двух сторон, с запада и востока, выео-кой стеной из стриженого дуба вечнозеленого, а с юга-камен-ной стеной амфитеатра. Благодаря такой планировке достигнута чрезвчычйных замкнутость, что позволяет четко воспринимать все детали композиции. Каменное полукружие амфитеатра украшено семью нишами, чередующимися с пилястрами, поддер-жмвающими антаблемент и баллюстраду. Пиши украшены скуль-

птурами богов и богинь: в центральной нише Аполлон - бог солнца и покровитель искусства. Кроме скульптур,у подножия амфитеатра расположен небольшой бассейн. Справа и слева от амфитеатра предусмотрены проемы, гармонирующие по пропорциям с нишами, к которым ведут скрытые лестницы, цающие возможность пройти в боско на склоне, возвышающемся над партером. Свободное развитие крон деревьев боско создает эффектный контраст с партером и зелеными стенами из стрженых деревьев. Для сада виллы Ланчеллоти характерны изысканность деталей, сдержанность и законченность композиции. Начиная с 80-х годов 16 в., в садово-парковом искусстве утвердилось барокко. Наиболее выразительными виллами барокко в Италии можно считать виллы Боргезе (1608), Памфили, Альбани (1746) и Альдобрандини (1598-1603).

Вилла Альдобрандини

Сад виллы Альдобрандини,расположенный в окрестностях Рима, с его полукруглыми и овальными формами, грандиозными 'лестницами и скульптурными украшениями является образцом барокко, а также представляет характерный пример использования амфитеатра в общей композиции (рис.20). Здесь все монументально, начиная с лестниц, оформляйщих подъем к вилле. Со стороны сада параллельно зданию тянется удлиненная площадка, решенная амфитеатром. Полукружие стены 'богато декорировано орнаментами, скульптурой и фонтаном: предусмотрены проемы, через которые можно пройти в верхнюю часть сада. Продольная композиционная ось подчеркнута террасами и каскадами и расположена среди обширного паркового массива. В композиции сада появился новый элемент - радиальные аллеи, тогда как в виллах Возроадеяия применялись только квадратные членения территории.

Амфитеатр, завершающий участок, шел много вариантов и получил развитие в 17 в. Благодаря высокому искусству стрижки, наличию пригодных для этого пород (граб, тисе, лавр, бу-ксус) каменную стенку стали заменять зеленой. Особенно интересно устройство открытого театра, в котором все элементы (кулисы, задйик, ложи для артистов) создавались из растительных материалов, а газов слутал сценой. Места для зрителей

Рис.20. План виллы Альдобрандини

также окаймлялись изгородями или стенами из стриженых деревьев и кустарников. Размер участка зеленого театра невелик, количество зрителей 10-12 человек. Сцена была миниатюрной. Иногда сцена оформлялась статуями (вилла Марлиа), чтобы участок всегда был привлекательным. Зеленый театр впоследствии стал играть важную роль в садово-парковой

КОМПОЗИЦИИ.

Вилла Изоля-Белла