- •I. Устройство памяти

- •1. Устройства внутренней памяти

- •1.1. Оперативная память

- •1.2. Кэш-память

- •1.3. Специальная память

- •1.4. Технологии оперативной памяти

- •Fpm dram

- •Edo dram

- •Bedo dram

- •Sdram II (ddr)

- •1.2. Устройства внешней памяти

- •II. Состав, классификация и характеристики периферийных устройств

- •1. Классификация периферийных устройств

- •2. Устройства ввода

- •2.1. Клавиатура

- •2.2. Мышь

- •2.3. Прочие устройства ввода - манипуляторы

- •2.4. Сканер

- •3. Устройства вывода

- •3.1. Накопители на гибких магнитных дисках

- •3.2. Накопители на жестких магнитных дисках

- •3.3. Накопители на компакт-дисках

- •3.4. Записывающие оптические и магнитооптические накопители

- •3.5.Накопители с оптическим носителем

- •3.6. Накопители на магнитной ленте (стримеры) и накопители на сменных дисках

- •4. Аудиоадаптер

- •5. Видеоадаптер и графический акселератор

- •6. Видеосистема компьютера

- •6.1. Монитор на базе электронно-лучевой трубки

- •6.2. Жидкокристаллические мониторы

- •6.3. Сенсорный экран

- •6.4. Принтеры

- •III. Устройства пк и их характеристики

- •7. Системный блок

- •8. Порты (каналы ввода - вывода)

- •Системная плата

- •IV. Интерфейсы вычислительных систем

- •V. Мультимедиа и мультимедиа-компьютер

II. Состав, классификация и характеристики периферийных устройств

1. Классификация периферийных устройств

Периферийное устройство (ПУ) - устройство, входящее в состав внешнего оборудования микро-ЭВМ, обеспечивающее ввод/вывод данных, организацию промежуточного и длительного хранения данных.

Можно выделить следующие основные функциональные классы периферийных устройств.

ПУ, предназначенные для связи с пользователем. К ним относят различные устройства ввода (клавиатуры, сканеры, а также манипуляторы - мыши, трекболы и джойстики), устройства вывода (мониторы, индикаторы, принтеры, графопостроители и т.п.) и интерактивные устройства (терминалы, ЖК-планшеты с сенсорным вводом и др.)

Устройства массовой памяти (винчестеры1), дисководы2), стримеры3) , накопители на оптических дисках, флэш-память4) и др.)

Устройства связи с объектом управления (АЦП, ЦАП, датчики, цифровые регуляторы, реле и т.д.)

Средства передачи данных на большие расстояния (средства телекоммуникации) (модемы, сетевые адаптеры).

2. Устройства ввода

2.1. Клавиатура

Основным устройством ввода информации в компьютер является клавиатура, которая представляет собой совокупность механических датчиков, воспринимающих давление на клавиши и замыкающих тем или иным образом определенную электрическую цепь. В настоящее время распространены два типа клавиатур: с механическими или с мембранными переключателями. В первом случае датчик представляет собой традиционный механизм с контактами из специального сплава. Во втором случае переключатель состоит из двух мембран: верхней - активной, нижней - пассивной, разделенных третьей мембраной-прокладкой.

Как правило, внутри корпуса любой клавиатуры, кроме датчиков клавиш, расположены электронные схемы дешифрации и микроконтроллер. Обмен информации между клавиатурой и системной платой осуществляется по специальному последовательному интерфейсу 11-битовыми блоками. Основной принцип работы клавиатуры заключается в сканировании переключателей клавиш. Замыканию и размыканию любого из этих переключателей соответствует уникальный цифровой код - скан-код. В случае, когда клавиша отпускается, клавиатура IBM PC AT предваряет скан-код кодом F016. Когда контроллер клавиатуры фиксирует нажатие или отпускание клавиши, он инициирует аппаратное прерывание IRQ1. Если в клавиатурах компьютеров типа IBM PC XT передача данных может осуществляться только в одном направлении, то в клавиатурах типа IBM PC AT подобная связь возможна уже в двух направлениях, т. е. клавиатура может принимать специальные команды (установки параметров задержки автоповтора и частоты автоповтора). Подключение клавиатуры к системной плате выполняется посредством электрически идентичных разъемов 5 DIN5) или 6 mini-DIN, последний впервые был представлен в IBM PS/2, откуда и унаследовал свое "жаргонное" название. Для обеспечения двунаправленного обмена используется единственная линия данных, требующая, однако, выводов с открытым коллектором.

2.2. Мышь

Первую компьютерную мышь создал Дуглас Энджельбарт в 1963 году в Стэндфордском исследовательском центре. Распространение мыши получили благодаря росту популярности программных систем с графическим интерфейсом пользователя. Мышь делает удобным манипулирование такими широко распространенными в графических пакетах объектами, как окна, меню, кнопки, пиктограммы и т.д.

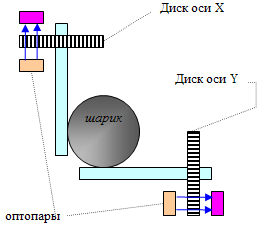

Первая мышь при движении вращала два колеса, которые были связаны с осями переменных резисторов. Перемещение курсора такой мыши вызывалось изменением сопротивления переменных резисторов. Большинство современных мышей имеют оптико-механическую конструкцию (рис. 16.1). С поверхностью, по которой перемещают мышь, соприкасается тяжелый обрезиненный шарик сравнительно большого диаметра. При перемещении мыши этот шарик может вращать прижатые к нему два перпендикулярных ролика. Ось вращения одного из роликов вертикальна, а другого - горизонтальна. На оси роликов установлены датчики, представляющие собой диски с прорезями, по разные стороны которых располагаются оптопары "светодиод-фотодиод". Порядок, в котором освещаются фоточувствительные элементы одной оси, определяет направление перемещения мыши, а частота приходящих от них импульсов - скорость.

Рис. 16.1. Устройство оптико-механической мыши

Другой популярной конструкцией мыши является полностью оптическая конструкция. С помощью светодиода и системы линз, фокусирующих его свет, под мышью подсвечивается участок поверхности. Отраженный от этой поверхности свет, в свою очередь, собирается другой линзой и попадает на приемный сенсор микросхемы процессора обработки изображений. Этот чип делает снимки поверхности под мышью с высокой частотой и обрабатывает их. На основании анализа череды последовательных снимков, представляющих собой квадратную матрицу из пикселей разной яркости, интегрированный DSP-процессор высчитывает результирующие показатели, свидетельствующие о направлении перемещения мыши вдоль осей Х и Y, и передает результаты своей работы на периферийный интерфейс.

Первые мыши подключались к ПК через специальную плату-адаптер (т. н. мыши с шинным интерфейсом - bus mouse). Затем большое распространение получил способ подключения мыши через последовательный интерфейс RS-232C. Мыши с последовательным интерфейсом для передачи данных чаще всего работают с разработанным Microsoft протоколом. Кроме протокола Microsoft, распространены также протокол Logitech (отличается от протокола Microsoft способом передачи информации о средней кнопке) и протокол Mouse Systems (5-байтовый, передается информация о "старом" и "новом" положении мыши).

Необходимо отметить также недостатки этого интерфейса. Наиболее существенным является более высокий риск вывода из строя порта при подключении или отключении мыши при работающем компьютере. Хотя последовательные порты мыши и клавиатуры в PS/2 имеют сходный электрический интерфейс и даже одинаковые разъемы, материнская плата не опознает мышь и клавиатуру, если их подключить не в "свой" порт, т.к. протоколы передачи данных отличаются, а, кроме того, линия данных в порту клавиатуры - двунаправленная. В спецификации Microsoft PC 97 предлагается единая цветовая маркировка этих портов: для клавиатуры - фиолетовая, для мыши - зеленая. Широкое распространение портов PS/2 произошло с внедрением в 1997 г. фирмой Intel стандарта ATX. А уже в 2002 году в спецификации Microsoft PC 2002 было предложено отказаться от этих портов в пользу универсального интерфейса USB.