- •Практическое руководство по химии почв

- •Введение

- •Раздел I. Валовой анализ

- •1.1. Способы разложения почв

- •1.1.1. Разложение почв кислотами.

- •1.1.2. Разложение почв сплавлением.

- •1.1.3. Разложение почвы спеканием.

- •1.2. Определение гигроскопической влажности

- •1.3. Определение потери при прокаливании

- •1.4. Спекание почвы с содой

- •1.5. Анализ элементного состава почв

- •1.5.1. Определение кремния желатиновым методом

- •Пример расчета. Для спекания взято 1,0224 г прокаленной почвы. Прокаленный осадок SiO2 весит 0,8014 г. Содержание SiO2 равно:

- •1.5.2. Определение полуторных оксидов гравиметрическим методом

- •1.5.3. Определение железа фотометрическим методом

- •1.5.4. Определение алюминия фотометрическим методом

- •1.5.5.Вычисленное содержание алюминия по разности

- •1.5.6. Определение кальция и магния комплексонометрическим методом

- •1.5.6.1. Определение кальция

- •1.5.6.2. Определение суммы кальция и магния

- •1.5.7. Пероксидный метод определения титана

- •1.5.8. Определение фосфора фотометрическим методом

- •1.6. Способы выражения результатов валового анализа

- •1.7. Пересчеты данных валового анализа

- •1.8. Использование данных валового анализа

- •1.8.1. Использование элементного состава для суждения о генезисе почв.

- •1.8.2. Использование элементного состава для оценки потенциального плодородия почвы.

- •1.8.3. Использование данных элементного состава для расчета молекулярных отношений

- •1.8.4. Использование данных элементного состава для расчета запасов химических элементов

- •Пример расчета. Найти запас SiO2 в т/га если его содержание равно 80,63 %, плотность сложения почвы 1,18 г/см3, мощность слоя 9 см.

- •1.8.5. Использование данных элементного состава при изучении биологического круговорота веществ

- •1.8.6. Использование данных элементного состава для

- •1.8.6.1. Метод прямого сравнения

- •1.8.6.2. Методы стабильного компонента

- •1.8.6.2.1. Метод молекулярных отношений

- •1.8.6.2.2. Метод элювиально-аккумулятивных (еа) коэффициентов

- •1.8.6.2.3. Метод баланса веществ

- •1.8.7. Использование данных элементного состава для диагностики минералов илистой фракции.

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел II. Ионно-солевой комплекс почв

- •2.1. Метод водной вытяжки

- •2.1.1. Влияние солей на сельскохозяйственные культуры

- •2.1.2. Достоинства и недостатки водной вытяжки как метода изучения засоленных почв

- •2.1.3 Анализ водной вытяжки

- •2.1.3.1. Определение величины рН водной вытяжки

- •2.1.3.2. Определение величины сухого остатка

- •2.1.3.3. Определение величины прокаленного остатка

- •2.1.3.4. Определение щелочности от растворимых карбонатов

- •2.1.3.5. Определение общей щелочности

- •2.1.3.6. Определение хлорид-ионов

- •2.1.3.7. Определение сульфат-ионов

- •2.1.3.8. Определение ионов кальция и магния комплексонометрическим методом

- •2.1.3.8.1. Определение кальция

- •2.1.3.8.2. Определение суммы кальция и магния

- •2.1.3.9. Определение натрия и калия

- •2.1.3.9.1. Определение натрия и калия методом фотометрии пламени

- •2.1.3.9.2. Определение содержания натрия и калия по разности

- •Форма 4. Данные анализа водной вытяжки

- •2.1.4. Интерпретация данных водной вытяжки

- •2.1.4.1. Характеристика солевого режима почв по величине сухого остатка

- •2.1.4.2. Оценка химизма (типа) засоления почв.

- •2.1.4.2.1. Общие принципы оценки химизма засоления почв

- •2.1.4.2.2. Оценка степени засоления почв по содержанию токсичных ионов

- •2.1.4.2.3. Оценка степени засоления почв по «суммарному эффекту» токсичных ионов

- •2.1.5. Расчет промывной нормы

- •2.2. Катионообменная способность почв

- •2.2.1. Общие представления о катионообменной

- •2.2.2. Методы определения катионообменной способности почв

- •2.2.2.1. Оценка эффективной емкости катионного обмена

- •2.2.2.2. Определение стандартной емкости катионного обмена по Бобко-Аскинази в модификации цинао

- •2.2.2.3. Определение суммы обменных оснований методом Каппена-Гильковица

- •2.2.2.4. Определение гидролитической кислотности

- •2.2.2.5. Определение обменных катионов по методу Пфеффера в модификации в.А. Молодцова и и.В. Игнатовой

- •2.2.2.5.1. Определение кальция комплексонометрическим методом

- •2.2.2.5.2. Определение суммы кальция и магния комплексонометрическим методом

- •2.2.2.5.3. Определение натрия и калия методом фотометрии пламени

- •2.2.3. Использование результатов определения катионообменной способности почв

- •2.2.3.1. Вычисление степени насыщенности почв основаниями

- •2.2.3.2. Расчет дозы извести

- •2.2.3.3. Вычисление степени солонцеватости почв

- •2.2.3.4. Расчет дозы гипса

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел III. Органическое вещество почвы

- •3.1. Подготовка почвы для определения содержания и состава гумуса

- •3.2. Методы определения содержания общего гумуса почвы

- •3.2.1. Прямые методы определения содержания углерода органических соединений (гумуса) почвы.

- •3.2.2. Косвенные методы определения содержания углерода органических соединений (гумуса) почвы

- •3.2.2.1. Определение гумуса методом и.В.Тюрина в модификации в.Н.Симакова

- •3.2.2.2. Другие модификации метода и.В. Тюрина.

- •3.2.2.2.1. Спектрофотометрический метод определения содержания гумуса (д.С. Орлов, н.М. Гриндель)

- •3.2.2.2.2. Определение содержания органического углерода почвы методом и.В.Тюрина в модификации б.А.Никитина.

- •3.3. Методы определения общего содержания азота почвы.

- •3.3.1. Определение общего содержания азота методом Кьельдаля.

- •3.3.2. Определение общего содержания азота микрохромовым методом и.В. Тюрина.

- •3.4. Использование данных по содержанию общего гумуса и азота

- •3.4.1. Расчет отношения c:n

- •3.4.2. Вычисление запасов гумуса, углерода и азота.

- •3.5. Методы определение группового и фракционного состава гумуса.

- •3.5.1. Определение группового и фракционного состава гумуса по методу и.В. Тюрина в модификации в.В.Пономаревой и т.А.Плотниковой

- •3.5.2. Определение группового и фракционного состава гумуса по модифицированной схеме в.В.Пономаревой и т.А. Плотниковой (т.А. Плотникова, н.Е. Орлова, 1984).

- •Ход анализа

- •3.5.3. Ускоренный пирофосфатный метод определения состава гумуса по м.М. Кононовой и н.П. Бельчиковой

- •3.6. Методы изучения некоторых свойств гумусовых кислот при анализе фракционно-группового состава гумуса

- •3.6.1. Определение порога коагуляции гуминовых кислот.

- •3.6.2. Оптические свойства гумусовых веществ.

- •3.6.2.1. Электронные спектры поглощения гумусовых веществ

- •3.6.2.2. Определение коэффициента цветности q4/6

- •3.6.3. Гель-хроматография гумусовых веществ

- •3.7. Показатели гумусового состояния почв

- •Продолжение таблицы 31

- •3.8. Методы определения содержания и состава органического вещества в болотных торфяных почвах.

- •3.8.1. Определение потери при прокаливании и зольности торфа.

- •3.8.2. Одновременное определение общего содержания углерода и азота в торфяных почвах методом Анстета в модификации в.В. Пономаревой и т. А. Николаевой

- •Вычисление результатов анализа

- •Для анализа используют следующие реактивы:

- •3.8.3. Определение общего содержания азота в растительных материалах (торфах, лесных подстилках и пр.) методом к.Е. Гинзбурга и г.М. Щегловой

- •3.8.4. Определение содержания органического азота в вытяжках из торфов микрохромовым методом и.В. Тюрина

- •3.8.5. Определение состава органического вещества торфяно-болотных почв по методу в.В. Пономаревой и т.А. Николаевой.

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел I. Валовой анализ ……………………………………

- •Раздел II. Ионно-солевой комплекс почв ……………………

- •Раздел III. Органическое вещество почв

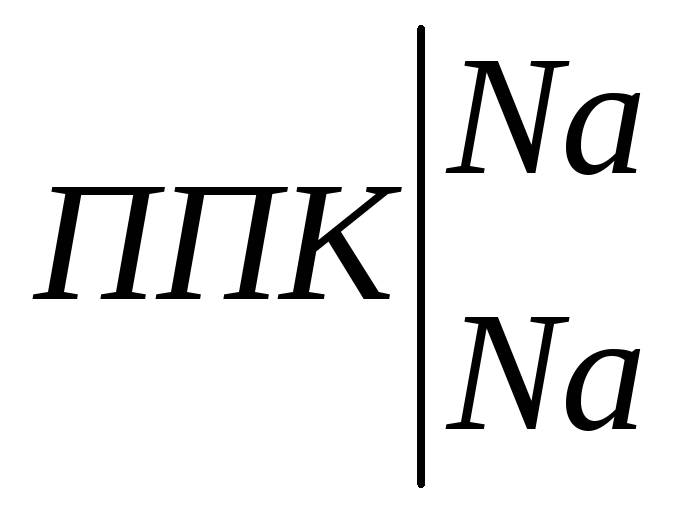

2.2.3.3. Вычисление степени солонцеватости почв

Почвы, насыщенные основаниями могут содержать избыточное количество обменного натрия, отрицательно влияющего на их плодородие.

Степень солонцеватости почв устанавливается по формуле:

![]() ,

,

где А – степень солонцеватости, % от емкости обмена; Na – содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г почвы; Е – емкость обмена, мг-экв на 100 г почвы.

Различают несолонцеватые почвы, содержащие менее 3 % натрия от емкости обмена; слабосолонцеватые – 3-5 %; среднесолонцеватые – 5-10 %; сильносолонцеватые – 10-15 % и солонцы, которые по содержанию обменного натрия в горизонте В1 подразделяются на: малонатриевые – 10-20 %; средненатриевые – 20-40 %; многонатриевые – > 40 %.

Пример расчета. При анализе каштановой почвы получены следующие данные: содержание обменного натрия в пахотном слое мощностью (h) 25 см и плотностью (dV) 1,39 г/см3 составило 2,8 мг-экв на 100 г почвы, емкость обмена – 20 мг-экв на 100 г почвы.

Степень солонцеватости равна:

![]() = 14 %

= 14 %

Почва относится к сильносолонцеватой и нуждается в химической мелиорации.

2.2.3.4. Расчет дозы гипса

В южных регионах широко распространены почвы, содержащие в почвенном поглощающем комплексе обменный натрий (обыкновенные и южные черноземы, каштановые почвы и др.). По мере увеличения доли натрия в составе обменных катионов происходит ухудшение агрономических свойств почв. Наименее благоприятными агрономическими свойствами характеризуются многонатриевые солонцы.

Насыщение ППК ионами натрия сопровождается увеличением щелочности и заряда коллоидов, растворением гумусовых веществ и пептизацией тонкодисперсных частиц. Высокая щелочность неблагоприятна для большинства сельскохозяйственных культур. В условиях щелочной среды нарушается обмен веществ в растениях, снижается растворимость и доступность фосфатов, соединений железа, меди, марганца, бора и цинка. При щелочной реакции в почвенном растворе появляется ряд токсичных для растений веществ, в частности, сода и алюминаты натрия (NaAl(OH)4). По мере увеличения доли Na+ в составе обменных катионов усиливается разрушение почвенной структуры, возрастает распыленность почвы, ее набухание и пластичность, уменьшается пористость, особенно некапиллярная. Существенно снижается скорость фильтрации вплоть до полной водонепроницаемости солонцового горизонта. Во влажном состоянии солонцы и сильносолонцеватые почвы отличаются повышенной вязкостью и липкостью, а в сухом состоянии они очень твердые и плотные. Все это в итоге сопровождается заметным ухудшением водно-воздушного режима солонцовых почв и их технологических свойств.

Эффективным приемом улучшения свойств солонцов и солонцеватых почв является химическая мелиорация. В качестве химического мелиоранта чаще всего используется гипс (СаSO4 . 2Н2О). При внесении гипса в почву происходит замещение в почвенном поглощающем комплексе обменного натрия на кальций согласно реакции:

+CaSO4

+CaSO4

![]() +Na2SO4.

+Na2SO4.

Образующийся в результате реакции сульфат натрия удаляют путем влагонакопительных мероприятий или промывок.

Дозу гипса находят по формуле:

![]() ,

,

где Д – доза гипса, т/га; 0,086 – значение 1 мг-экв гипса; Na – содержание обменного натрия, мг-экв на 100 г почвы; Е – емкость обмена, мг-экв на 100 г почвы; 0,05 – количество обменного натрия (в % от емкости обмена) не оказывающее отрицательного влияния на свойства почвы и оставляемое в ППК; h – мощность мелиорируемого слоя, см; dV – плотность сложения мелиорируемого слоя, г/см3; DB - содержание CaSO4 . 2Н2О в мелиоранте, %.

Пример расчета. Содержание обменного натрия в пахотном слое мощностью 25 см каштановой сильносолонцевотой почвы – 2,8 мг-экв/100 г почвы. Емкость обмена – 20 мг-экв/100 г почвы, плотность почвы – 1,39 г/см3. Содержание гипса в мелиоранте – 75 %. Доза гипса необходимая для мелиорации составит:

![]()