- •Практическое руководство по химии почв

- •Введение

- •Раздел I. Валовой анализ

- •1.1. Способы разложения почв

- •1.1.1. Разложение почв кислотами.

- •1.1.2. Разложение почв сплавлением.

- •1.1.3. Разложение почвы спеканием.

- •1.2. Определение гигроскопической влажности

- •1.3. Определение потери при прокаливании

- •1.4. Спекание почвы с содой

- •1.5. Анализ элементного состава почв

- •1.5.1. Определение кремния желатиновым методом

- •Пример расчета. Для спекания взято 1,0224 г прокаленной почвы. Прокаленный осадок SiO2 весит 0,8014 г. Содержание SiO2 равно:

- •1.5.2. Определение полуторных оксидов гравиметрическим методом

- •1.5.3. Определение железа фотометрическим методом

- •1.5.4. Определение алюминия фотометрическим методом

- •1.5.5.Вычисленное содержание алюминия по разности

- •1.5.6. Определение кальция и магния комплексонометрическим методом

- •1.5.6.1. Определение кальция

- •1.5.6.2. Определение суммы кальция и магния

- •1.5.7. Пероксидный метод определения титана

- •1.5.8. Определение фосфора фотометрическим методом

- •1.6. Способы выражения результатов валового анализа

- •1.7. Пересчеты данных валового анализа

- •1.8. Использование данных валового анализа

- •1.8.1. Использование элементного состава для суждения о генезисе почв.

- •1.8.2. Использование элементного состава для оценки потенциального плодородия почвы.

- •1.8.3. Использование данных элементного состава для расчета молекулярных отношений

- •1.8.4. Использование данных элементного состава для расчета запасов химических элементов

- •Пример расчета. Найти запас SiO2 в т/га если его содержание равно 80,63 %, плотность сложения почвы 1,18 г/см3, мощность слоя 9 см.

- •1.8.5. Использование данных элементного состава при изучении биологического круговорота веществ

- •1.8.6. Использование данных элементного состава для

- •1.8.6.1. Метод прямого сравнения

- •1.8.6.2. Методы стабильного компонента

- •1.8.6.2.1. Метод молекулярных отношений

- •1.8.6.2.2. Метод элювиально-аккумулятивных (еа) коэффициентов

- •1.8.6.2.3. Метод баланса веществ

- •1.8.7. Использование данных элементного состава для диагностики минералов илистой фракции.

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел II. Ионно-солевой комплекс почв

- •2.1. Метод водной вытяжки

- •2.1.1. Влияние солей на сельскохозяйственные культуры

- •2.1.2. Достоинства и недостатки водной вытяжки как метода изучения засоленных почв

- •2.1.3 Анализ водной вытяжки

- •2.1.3.1. Определение величины рН водной вытяжки

- •2.1.3.2. Определение величины сухого остатка

- •2.1.3.3. Определение величины прокаленного остатка

- •2.1.3.4. Определение щелочности от растворимых карбонатов

- •2.1.3.5. Определение общей щелочности

- •2.1.3.6. Определение хлорид-ионов

- •2.1.3.7. Определение сульфат-ионов

- •2.1.3.8. Определение ионов кальция и магния комплексонометрическим методом

- •2.1.3.8.1. Определение кальция

- •2.1.3.8.2. Определение суммы кальция и магния

- •2.1.3.9. Определение натрия и калия

- •2.1.3.9.1. Определение натрия и калия методом фотометрии пламени

- •2.1.3.9.2. Определение содержания натрия и калия по разности

- •Форма 4. Данные анализа водной вытяжки

- •2.1.4. Интерпретация данных водной вытяжки

- •2.1.4.1. Характеристика солевого режима почв по величине сухого остатка

- •2.1.4.2. Оценка химизма (типа) засоления почв.

- •2.1.4.2.1. Общие принципы оценки химизма засоления почв

- •2.1.4.2.2. Оценка степени засоления почв по содержанию токсичных ионов

- •2.1.4.2.3. Оценка степени засоления почв по «суммарному эффекту» токсичных ионов

- •2.1.5. Расчет промывной нормы

- •2.2. Катионообменная способность почв

- •2.2.1. Общие представления о катионообменной

- •2.2.2. Методы определения катионообменной способности почв

- •2.2.2.1. Оценка эффективной емкости катионного обмена

- •2.2.2.2. Определение стандартной емкости катионного обмена по Бобко-Аскинази в модификации цинао

- •2.2.2.3. Определение суммы обменных оснований методом Каппена-Гильковица

- •2.2.2.4. Определение гидролитической кислотности

- •2.2.2.5. Определение обменных катионов по методу Пфеффера в модификации в.А. Молодцова и и.В. Игнатовой

- •2.2.2.5.1. Определение кальция комплексонометрическим методом

- •2.2.2.5.2. Определение суммы кальция и магния комплексонометрическим методом

- •2.2.2.5.3. Определение натрия и калия методом фотометрии пламени

- •2.2.3. Использование результатов определения катионообменной способности почв

- •2.2.3.1. Вычисление степени насыщенности почв основаниями

- •2.2.3.2. Расчет дозы извести

- •2.2.3.3. Вычисление степени солонцеватости почв

- •2.2.3.4. Расчет дозы гипса

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел III. Органическое вещество почвы

- •3.1. Подготовка почвы для определения содержания и состава гумуса

- •3.2. Методы определения содержания общего гумуса почвы

- •3.2.1. Прямые методы определения содержания углерода органических соединений (гумуса) почвы.

- •3.2.2. Косвенные методы определения содержания углерода органических соединений (гумуса) почвы

- •3.2.2.1. Определение гумуса методом и.В.Тюрина в модификации в.Н.Симакова

- •3.2.2.2. Другие модификации метода и.В. Тюрина.

- •3.2.2.2.1. Спектрофотометрический метод определения содержания гумуса (д.С. Орлов, н.М. Гриндель)

- •3.2.2.2.2. Определение содержания органического углерода почвы методом и.В.Тюрина в модификации б.А.Никитина.

- •3.3. Методы определения общего содержания азота почвы.

- •3.3.1. Определение общего содержания азота методом Кьельдаля.

- •3.3.2. Определение общего содержания азота микрохромовым методом и.В. Тюрина.

- •3.4. Использование данных по содержанию общего гумуса и азота

- •3.4.1. Расчет отношения c:n

- •3.4.2. Вычисление запасов гумуса, углерода и азота.

- •3.5. Методы определение группового и фракционного состава гумуса.

- •3.5.1. Определение группового и фракционного состава гумуса по методу и.В. Тюрина в модификации в.В.Пономаревой и т.А.Плотниковой

- •3.5.2. Определение группового и фракционного состава гумуса по модифицированной схеме в.В.Пономаревой и т.А. Плотниковой (т.А. Плотникова, н.Е. Орлова, 1984).

- •Ход анализа

- •3.5.3. Ускоренный пирофосфатный метод определения состава гумуса по м.М. Кононовой и н.П. Бельчиковой

- •3.6. Методы изучения некоторых свойств гумусовых кислот при анализе фракционно-группового состава гумуса

- •3.6.1. Определение порога коагуляции гуминовых кислот.

- •3.6.2. Оптические свойства гумусовых веществ.

- •3.6.2.1. Электронные спектры поглощения гумусовых веществ

- •3.6.2.2. Определение коэффициента цветности q4/6

- •3.6.3. Гель-хроматография гумусовых веществ

- •3.7. Показатели гумусового состояния почв

- •Продолжение таблицы 31

- •3.8. Методы определения содержания и состава органического вещества в болотных торфяных почвах.

- •3.8.1. Определение потери при прокаливании и зольности торфа.

- •3.8.2. Одновременное определение общего содержания углерода и азота в торфяных почвах методом Анстета в модификации в.В. Пономаревой и т. А. Николаевой

- •Вычисление результатов анализа

- •Для анализа используют следующие реактивы:

- •3.8.3. Определение общего содержания азота в растительных материалах (торфах, лесных подстилках и пр.) методом к.Е. Гинзбурга и г.М. Щегловой

- •3.8.4. Определение содержания органического азота в вытяжках из торфов микрохромовым методом и.В. Тюрина

- •3.8.5. Определение состава органического вещества торфяно-болотных почв по методу в.В. Пономаревой и т.А. Николаевой.

- •Контрольные вопросы

- •Литература

- •Раздел I. Валовой анализ ……………………………………

- •Раздел II. Ионно-солевой комплекс почв ……………………

- •Раздел III. Органическое вещество почв

1.7. Пересчеты данных валового анализа

Наряду с различными способами выражения результатов валового анализа существуют и разные способы расчетов экспериментальных данных. Пересчеты, используемые для обработки результатов валового анализа, необходимы для того, чтобы получить реальное представление о химическом составе минеральной части почвы и возможной профильной дифференциации химических элементов.

Различное содержание тех или иных элементов в отдельных генетических горизонтах почвы может быть обусловлено следующими причинами:

Неоднородностью почвообразующей породы;

Абсолютной аккумуляцией или потерей элемента за счет миграции его соединений в почвенном профиле;

Относительным накоплением или потерей элемента вследствие увеличения или уменьшения содержания других химических элементов.

Оценка влияния неоднородности почвообразующей породы на химический состав почвы – очень сложная проблема, требующая применения специальных приемов для ее решения. Чаще всего возникает необходимость отличить абсолютное накопление (потерю) того или иного химического элемента от относительного.

Кажущееся обеднение генетического горизонта каким-либо элементом (относительная потеря) часто наблюдается при аккумуляции в нем гумуса, карбонатов, гипса, легкорастворимых солей. Так, если в гумусовом горизонте содержится большое количество органического вещества, то доля минеральных компонентов (Si, Al и др.) окажется пониженной, если выразить валовой состав в молях или процентах от массы почвы. В нижележащих горизонтах по мере уменьшения содержания гумуса доля этих компонентов будет возрастать, что может повлечь за собой предположение о миграционном перемещении их по почвенному профилю, которого на самом деле не происходит. Чтобы избежать неверных выводов, используют различные пересчеты результатов валового анализа.

Исходные данные валового анализа получают в % от массы сухой почвы (высушенной при 105оС). Пересчет на сухую почву необходим для того, чтобы сопоставление химического состава почв проводилось в определенном стандартном состоянии.

Воздушно-сухая почва (высушенная на воздухе) всегда содержит некоторое количество гигроскопической влаги, содержание которой в разных почвах и даже в разных горизонтах одной почвы неодинаково, и, кроме того, это величина переменная, зависящая от условий хранения образца и влажности воздуха в лаборатории. Поэтому, результаты, вычисленные в % от массы воздушно-сухой почвы не сопоставимы между собой. Чтобы получить объективную информацию необходимо исключить содержание гигроскопической воды, т.е. выполнить пересчет результатов анализа на абсолютно сухую почву. Для этого содержание определяемого элемента умножают на коэффициент:

![]()

где H2O – содержание гигроскопической воды в почве, %.

В дальнейшем, в зависимости от решаемой задачи, результаты валового анализа (в %, от массы абсолютно сухой почвы) пересчитывают тем или иным способом.

Пересчеты результатов, применяемые в валовом анализе, очень разнообразны. Наиболее часто используются следующие пересчеты:

![]() на

безгумусную почву;

на

безгумусную почву;

![]() на

бескарбонатную почву;

на

бескарбонатную почву;

![]() на

прокаленную почву;

на

прокаленную почву;

![]() на

прокаленную бескарбонатную почву

на

прокаленную бескарбонатную почву![]() .

.

Пересчет на безгумусную почву. Этот пересчет иногда называют пересчетом на минеральную часть или минеральное вещество почвы. С его помощью устраняют маскирующее влияние гумуса на содержание химических элементов, входящих в состав минеральных компонентов почвы. Пересчет результатов валового анализа на безгумусную почву производят, умножая содержание определяемого оксида на соответствующий коэффициент:

![]()

где %гумуса – содержание гумуса в %.

Пример пересчета. Содержание гумуса в горизонте А выщелоченного тяжелосуглинистого чернозема равно 8,55%, содержание оксидов в % от массы сухой почвы следующее: SiO2 – 66,46; Al2O3 – 10,96; Fe2O3 – 3,29. Коэффициент пересчета на безгумусную почву равен К = 100 : (100-8,55) = 1,094. Содержание оксидов в пересчете на безгумусную почву будет следующим: SiO2 – 66,46 ∙ 1,094 = 72,71%; Al2O3 – 10,96 ∙ 1,094 = 11,99%; Fe2O3 – 3,29 ∙ 1,094 = 3,60%.

Пересчет на бескарбонатную почву. В этом случае с помощью пересчета устраняют влияние свободных карбонатов на химический состав алюмосиликатный части почвы. Производят пересчет результатов валового анализа на бескарбонатную почву с помощью коэффициента:

![]()

где %СаСО3 – содержание карбонатов в %.

Данный коэффициент используют вследствие того, что карбонаты почвы представлены преимущественно карбонатом кальция. Общее количество CaCO3 в почве находят по содержанию СО2 карбонатов. Для этого определенное экспериментально количество СО2 умножают на коэффициент 2,274, исходя из следующего соотношения:

![]()

На пересчетный коэффициент (К) умножают содержание всех оксидов, за исключением CaO, поскольку его количество соответствует сумме некарбонатного (силикатного) и карбонатного СаО. Количество карбонатного СаО находят умножая процентное содержание СО2 карбонатов на коэффициент 1,274, вытекающий из следующего соотношения:

![]()

Содержание силикатного СаО находят по разнице между общим количеством СаО и содержанием карбонатного оксида кальция:

СаО = СаО – СаО

силикатный общий карбонатный

Найденное количество силикатного СаО умножают на пересчетный коэффициент (К) и узнают его содержание в бескарбонатной почве.

Пример пересчета. Содержание СО2 карбонатов в горизонте В1 обыкновенного тяжелосуглинистого чернозема в расчете на массу сухой почвы равно 6,00%, SiO2 – 56,39%, Al2O3 – 11,95%, Fe2O3 – 4,92%, CaO – 8,52%.

Содержание СаСО3 составило 6,00 ∙ 2,274 = 13,64%. Коэффициент пересчета на бескарбонатную почву равен:

![]()

Содержание оксидов от массы бескарбонатной почвы составит: SiO2 – 56,39 ∙ 1,16 = 65,41%, Al2O3 – 11,95 ∙ 1,16 = 13,86%, Fe2O3 – 4,92 ∙ 1,16 = 5,71%.

На долю карбонатного оксида кальция приходится 6,00 ∙ 1,274=7,64%, а на силикатный СаО – 8,52-7,64 = 0,88%. Отсюда содержание силикатного СаО от массы бескарбонатной почвы равно 0,88 ∙ 1,16=1,02%.

Пересчет на прокаленную почву. В бескарбонатных почвах этот пересчет является одновременно пересчетом на безгумусную и безводную навеску, поскольку в величину потери при прокаливании (п.п.) этих почв входят гумус и химически связанная вода. Пересчет на прокаленную навеску позволяет наиболее точно определить содержание минеральных компонентов в бескарбонатных почвах и наиболее полно выявить изменения в химическом составе минеральной части почв по сравнению с почвообразующей породой. Производят пересчет результатов валового анализа на прокаленную почву путем умножением процентного содержания оксидов на коэффициент:

![]()

где %п.п. – потери при прокаливании в %.

Пример

пересчета.

Потеря при прокаливании в горизонте А1

темно-серой

лесной почвы равна 9,13%, содержание SiO2

– 72,75%, Al2O3

– 10,09%, Fe2O3

– 2,32%. Коэффициент пересчета

![]() .

В пересчете на прокаленную почву

содержание оксидов составило:SiO2

– 72,75 ∙

1,10 = 80,03%, Al2O3

– 10,09 ∙ 1,10 = 11,10%, Fe2O3

– 2,32 ∙ 1,10 = 2,55%.

.

В пересчете на прокаленную почву

содержание оксидов составило:SiO2

– 72,75 ∙

1,10 = 80,03%, Al2O3

– 10,09 ∙ 1,10 = 11,10%, Fe2O3

– 2,32 ∙ 1,10 = 2,55%.

Пересчет на прокаленную и бескарбонатную почву. Использование данного пересчета дает возможность наиболее объективно охарактеризовать особенности химического состава минеральной части почв, содержащих свободные карбонаты. Поскольку СО2 входит в величину потери при прокаливании коэффициент пересчета результатов валового анализа на прокаленную и бескарбонатную почву равен:

![]()

где %п.п. – потери при прокаливании в %; %СаОкарб – содержание оксида кальция карбонатов в %.

Пример пересчета. В горизонте Вк светло-каштановой почвы содержание СО2 карбонатов составило 2,71%, потеря при прокаливании равна 6,86%, содержание оксидов от массы сухой почвы равно: SiO2 – 65,61%, Al2O3 – 13,58%, Fe2O3 – 3,21%, СаО – 4,13%.

На долю СаОкарб приходится 2,71 ∙ 1,274 = 3,45%. Сумма %п.п. + %СаОкарб. будет равна 6,86+3,45=10,31%. Подставив эту величину в формулу для расчета коэффициента пересчета, получаем:

![]()

Умножая на этот коэффициент содержание всех оксидов за исключением СаО, находят их содержание в пересчете на прокаленную и бескарбонатную почву: SiO2 – 65,61 ∙ 1,12=73,48%, Al2O3 – 13,58 ∙ 1,12=15,21%, Fe2O3 – 3,21 ∙ 1,12=3,60%. Количество оксида СаО найденное по результатам валового анализа учитывает общее количество кальция – силикатного (СаОсил) карбонатного (СаОкарб).

Чтобы найти содержание силикатного СаОсил из общего количества СаОобщ вычитают количество карбонатного СаОкарб. СаОсил = 4,13-3,45 = 0,68%. Умножив полученную величину на пересчетный коэффициент, находим содержание силикатного СаО в пересчете на прокаленную и бескарбонатную почву: СаОсил = 0,68 ∙ 1,12 = 0,76%.

При валовом анализе засоленных почв наряду с рассмотренными выше пересчетами используют пересчеты на бессолевую и безгипсовую почву.

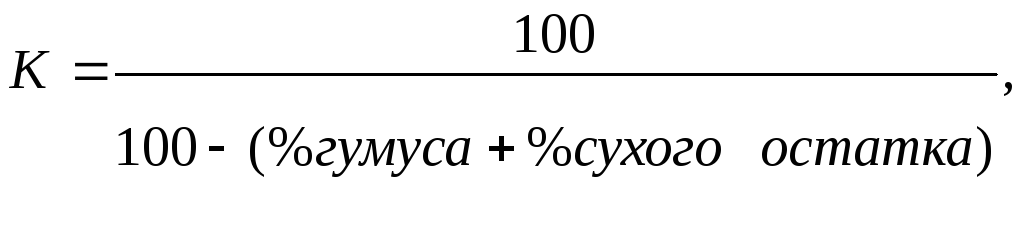

Пересчет на безгумусную и бессолевую почву. Использование данного пересчета позволяет наиболее объективно охарактеризовать химический состав минеральной части почв, в которых происходит аккумуляция легкорастворимых солей. Пересчет результатов валового анализа производят с помощью коэффициента:

где %гумуса – содержание гумуса в %; % сухого остатка – содержание сухого остатка по данным водной вытяжки в %.

Пример пересчета. В горизонте В1 светло-каштановой почвы содержание гумуса составило 0,95%, величина сухого остатка равна 0,84%, содержание оксидов было следующим: SiO2 – 68,15%, Al2O3 – 8,65, Fe2O3 – 3,05%, CaO – 1,85%, MgO – 1,05%. Содержание водорастворимых CaO и MgO 0,05 и 0,15% соответственно. Коэффициент пересчета на безгумусную и бессолевую почву равен:

![]()

Умножая на этот коэффициент содержание всех оксидов кроме CaO и MgO, находят их количество в пересчете на безгумусную и бессолевую почву: SiO2 – 68,15 ∙ 1,018 = 69,38%, Al2O3 – 8,65 ∙ 1,018 = 8,81%, Fe2O3 – 3,05 ∙ 1,018 = 3,11%. Чтобы определить количество силикатных CaOсил и MgOсил необходимо из их количеств найденных в валовом анализе вычесть содержание водорастворимых СaOвод и MgOвод определенных при анализе водной вытяжки. CaOсил – 1,85 – 0,05 = 1,80%, MgOсил – 1,05 – 0,15 = 0,90%. После этого умножают количество силикатных оксидов кальция и магния на пересчетный коэффициент и находят их содержание в безгумусной и бессолевой почве: CaOсил – 1,80 ∙ 1,018 = 1,83%, MgOсил – 0,90 ∙ 1,018 = 0,92%.

Пересчет на безгумусную и безгипсовую почву. Использование данного пересчета позволяет наиболее объективно охарактеризовать минеральную часть почв, в которых происходит аккумуляция гипса (CaSO4 ∙ 2H2O). Для пересчета результатов валового анализа используют следующий коэффициент:

![]()

где %гумуса – содержание гумуса, %; % CaSO4 ∙ 2H2O – содержание гипса, %.

Пример пересчета. В горизонте В2 каштановой почвы содержание гумуса составило 0,75%, содержание гипса 3,25%, содержание оксидов по данным валового анализа оказалось следующим: SiO2 – 68,36%, Al2O3 – 7,15%, Fe2O3 – 4,68%, CaO – 2,92%. Коэффициент пересчета на безгумусную и безгипсовую почву составил:

![]()

На этот коэффициент умножают содержание всех оксидов за исключение СаО и находят их количество в пересчете на безгумусную и безгипсовую почву: SiO2 – 68,36 ∙ 1,042 = 71,23%, Al2O3 – 7,15 ∙ 1,042 = 7,45%, Fe2O3 – 4,68 ∙ 1,042 = 4,88%.

Содержание СаО полученное по результатам валового анализа (СаОобщ) соответствует сумме силикатного СаО (СаОсил) и СаО гипса (СаОгипса). Находят количество СаО гипса, умножая содержание гипса на коэффициент 0,326 исходя из следующего соотношения:

![]()

СаОгипса = 3,25 ∙ 0,326 = 1,06%. Количество силикатного СаО равно: СаОсил = СаОобщ – СаОгипса = 2,92 – 1,06 = 1,86%. Содержание силикатного СаО в пересчете на безгумусную и безгипсовую почву составит: СаОсил = 1,86 ∙ 1,042 = 1,94%.

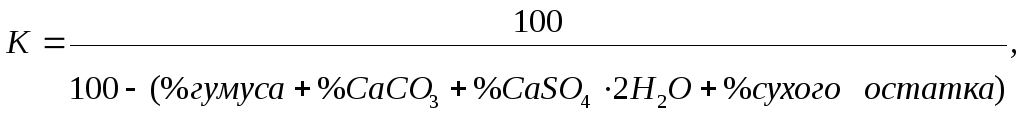

Пересчет на безгумусную, бескарбонатную, безгипсовую, безсолевую почву. В засоленных почвах обычно одновременно аккумулируются легкорастворимые соли, гипс и карбонаты. В этом случае результаты валового анализа пересчитывают на безгумусную, бескарбонатную, безгипсовую, бессолевую почву с использованием следующего коэффициента:

где %гумуса – содержание гумуса в %; %СаСО3 – содержание карбонатов в %; %CaSO4 ∙ 2H2O – содержание гипса в %; %сухого остатка – содержание сухого остатка по данным водной вытяжки в %.

Пример пересчета. Содержание гумуса в горизонте В2 солонца составило 1,15%, СО2 карбонатов – 1,55%, CaSO4 ∙ 2H2O – 0,85%, величина сухого остатка – 0,65%, водорастворимого СаО – 0,06%, водорастворимого MgO – 0,45%. По данным валового анализа содержание оксидов составило: SiO2 – 66,6%, Al2O3 – 11,97%, Fe2O3 – 6,35%, CaO – 3,68%, MgO – 1,97%. Содержание СаСО3 будет равно: 1,55 ∙ 2,274 = 3,53%. Коэффициент пересчета на безгумусную, бескарбонатную, безгипсовую, бессолевую почву равен:

![]()

На этот коэффициент умножают содержание всех оксидов кроме СаО и MgO и находят их содержание в пересчете на силикатную часть почвы: SiO2 – 66,6 ∙ 1,066 = 71,0%, Al2O3 – 11,97 ∙ 1,066 = 12,76%, Fe2O3 – 6,35 ∙ 1,066 = 6,77%. Валовое содержание кальция (СаОобщ) включает силикатный кальций (СаОсил), кальций карбонатов (СаОкарб), кальций гипса (СаОгипса) и водорастворимый кальций (СаОвод). Содержание силикатного кальция будет равно СаОсил = СаОобщ – (СаОкарб + СаОгипса + СаОвод). Используя пересчетные коэффициенты, находим содержание оксидов кальция карбонатов и гипса.

СаОкарб = 1,55∙ 1,274 = 1,96%. СаОгипса = 0,86 ∙ 0,326 = 0,28%. Теперь находим количество силикатного кальция. СаОсил = 3,68 – (1,96 + 0,28 + 0,06) = 1,38%. Количество силикатного магния равно MgOсил = MgOобщ – MgOвод = 1,97 – 0,45 = 1,52%. В пересчете на силикатную часть почвы содержание оксидов кальция и магния составит: СаО – 1,38 ∙ 1,066 = 1,47%, MgО – 1,52 ∙ 1,066 = 1,62%.