1090

.pdf

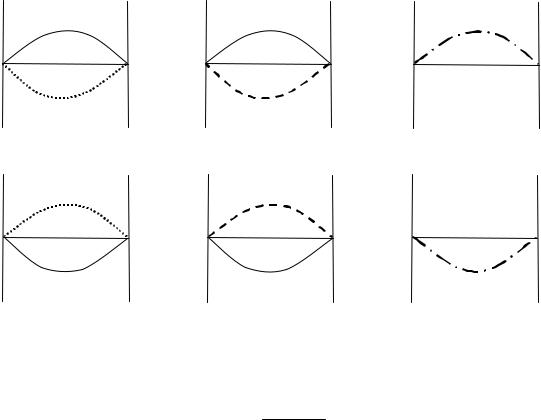

ные растворы gЕ(х)=0 (рис. 4). Для обозначения граничных линий будем использовать косую черту между номерами соседних секто-

ров (например, II/III, V/VI и т.д.).

(а) |

|

(б) |

|

фЕ |

(в) |

фЕ |

|

фЕ |

|

|

|

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

II/III |

|

Ia/II |

|

|

Iб/VI |

фЕ |

|

фЕ |

|

фЕ |

|

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

V/VI |

IVa/V |

III/IVб |

Рис. 4. Бинарные растворы, соответствующие граничным элементам плоскости энергетического баланса:

а) атермические; б) регулярные; в) компенсированные.

hЕ

hЕ  T sЕ gЕ

T sЕ gЕ  hЕ= T sЕ

hЕ= T sЕ

Компенсированные, атермические и регулярные растворы ма-

ло распространены. Компенсированные растворы (III/IVб, VI/Iб)

проявляют себя как идеальные системы, однако их образование со-

провождается тепловыделением (теплопоглощением) и изменением энтропии. Парожидкостное равновесие таких систем подчиняется закону Рауля. Это единственный класс растворов, в котором невоз-

можно существование азеотропов. Границе подсекторов IVа и IVб, Iа и Iб отвечает условие для избыточной молярной теплоемкости:

cPE(х) 0.

11

http://www.mitht.ru/e-library

В таблице 1 представлены знаки и соотношения величин фЕ

на различных элементах ПЭБ при Р=const, T=const и условии сохра-

нения знаков величин на всем концентрационном диапазоне.

Таблица 1. Соотношение знаков и величин избыточных термодинамических функций бинарных растворов на плоскости энергетического баланса.

Элемент |

|

|

Знаки избыточных |

|

Соотношение |

||||||||

ПЭБ |

|

термодинамических функций |

величин |

||||||||||

Iб |

|

E |

Е |

Е |

|

Е |

Е |

|

|

Е |

E |

||

|

g >0 |

h >0 |

T s >0 |

ср |

< 0 |

h >T s > g |

|||||||

Iа / Iб |

|

E |

Е |

Е |

|

Е |

E |

|

|

|

Е |

||

|

g >0 |

h >0 |

T s >0 |

ср |

= 0 |

g |

|

= T s |

|

||||

Iа |

|

E |

Е |

Е |

|

Е |

Е |

|

E |

Е |

|||

|

g >0 |

h >0 |

T s >0 |

ср |

> 0 |

h > g >T s |

|||||||

Iа / II |

|

E |

Е |

Е |

|

Е |

|

|

E |

|

Е |

||

|

g >0 |

h >0 |

T s =0 |

ср |

> 0 |

g |

|

= h |

|

|

|||

II |

|

E |

Е |

Е |

|

Е |

|

|

E |

|

Е |

||

|

g >0 |

h >0 |

T s <0 |

ср |

> 0 |

g |

|

> h |

|

|

|||

II / III |

|

E |

Е |

Е |

Е |

E |

|

|

|

E |

|||

|

g >0 |

h =0 |

T s <0 |

ср |

> 0 |

g = |

T s |

|

|

||||

III |

gE>0 |

hЕ<0 |

T sЕ<0 |

срЕ> 0 |

hE < T sE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

III / IVб |

gE=0 |

hЕ<0 |

T sЕ<0 |

срЕ> 0 |

hE = T sE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

IVб |

gE<0 |

hЕ<0 |

T sЕ<0 |

срЕ> 0 |

hE > T sE > gE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

IVб / IVа |

gE<0 |

hЕ<0 |

T sЕ<0 |

срЕ= 0 |

gE = T sЕ |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

IVa |

gE<0 |

hЕ<0 |

T sЕ<0 |

срЕ< 0 |

hE > gE > T sE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

IVa / V |

gE<0 |

hЕ<0 |

T sЕ=0 |

срЕ< 0 |

gE = hE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

V |

gE<0 |

hЕ<0 |

T sЕ>0 |

срЕ< 0 |

gE > hE |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

V / VI |

|

E |

Е |

Е |

Е |

E |

|

|

|

E |

|||

|

g <0 |

h =0 |

T s >0 |

ср |

< 0 |

g |

= T s |

||||||

VI |

|

E |

Е |

Е |

Е |

|

E |

|

|

|

E |

||

|

g <0 |

h >0 |

T s >0 |

ср |

< 0 |

h < T s |

|

||||||

VI / Iб |

|

E |

Е |

Е |

Е |

|

E |

|

|

|

E |

||

|

g =0 |

h >0 |

T s >0 |

ср |

< 0 |

h |

|

|

= T s |

|

|||

Ид. |

gE=0 |

hЕ=0 |

T sЕ=0 |

срЕ= 0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

раствор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если зависимость фЕ(х) имеет два экстремума, т.е. является зна-

копеременной и пересекает границу секторов, то говорят о гибрид-

ном растворе (рис. 5). Здесь нулевое значение избыточной функции

12

http://www.mitht.ru/e-library

наблюдается при единственном составе. Различные концентраци-

онные области таких систем относятся к соседним элементам плос-

кости энергетического баланса. Будем обозначать их следующим образом: Ia–Ia/II–II (или Ia–II), II–II/III–III (или II–III) и т.п.

(а) |

|

(б) |

|

|

(в) |

|

фЕ |

|

фЕ |

фЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

0 |

1 |

0 |

1 |

|

1 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

||||

|

II |

II/Ia Ia |

|

|

|

|

|

|

|

IVб |

IVб/III III |

|

|

|

|

III III/II II |

|

|

|

|

|

||||

фЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фЕ |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

фЕ |

|

|

|||||||

0 |

|

|

1 |

0 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

1 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IVa IVa/V V |

V V/VI VI |

VI VI/Iб Iб |

|

Рис. 5. Знакопеременные концентрационные зависимости избыточных термодинамических функций:

а) T sЕ(х); б) hЕ(х); в) gЕ(х).

hЕ |

T sЕ |

|

gЕ |

hЕ= T sЕ |

|

Следует упомянуть и о существовании концентрационных за-

висимостей фЕ(х) с тремя экстремумами, которые здесь не рас-

сматриваются. Такие экспериментальные данные получены, в ос-

новном, для избыточных изобарных молярных теплоемкостей.

Избыточные термодинамические функции можно выразить че-

рез коэффициенты активности компонентов i в жидкой фазе:

13

http://www.mitht.ru/e-library

gЕ = |

|

RT (x1 ln 1 |

+ x2 ln 2), |

|

|

|

|

|

|

(8) |

|||||||||||

hE RT2 |

|

ln |

1 |

|

|

|

|

ln |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

x |

|

|

x |

|

|

, |

|

|

|

|

|

(14) |

|||||||||

|

T |

|

T |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

ln |

1 |

|

|

ln |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

sE RT x |

|

x |

|

|

|

|

|

R x ln |

|

x |

|

ln |

|

. |

(15) |

||||||

T |

|

2 T |

|

|

|

|

|||||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

1 |

|

2 |

|

2 |

|

|

|||||

Поэтому характер изменения величин |

ln i |

T |

может дополнить |

||||||||||||||||||

анализ поведения растворов и при изменении температуры (табл.

2).

Таблица 2. Изменение коэффициентов активности в бинарных неидеальных смесях разных классов.

Класс |

|

|

|

Значения величин |

|

|

|

|||

эквивалентности |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

ln 1 |

ln 2 |

ln 1/ T |

ln 2/ T |

gЕ |

hE |

sE |

||

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iб, Iб/Ia, Ia |

>1 |

>1 |

>0 |

>0 |

<0 |

<0 |

>0 |

>0 |

>0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ia /II |

>1 |

>1 |

>0 |

>0 |

<0 |

<0 |

>0 |

>0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II |

>1 |

>1 |

>0 |

>0 |

<0 |

<0 |

>0 |

>0 |

<0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II / III |

>1 |

>1 |

>0 |

>0 |

0 |

0 |

>0 |

0 |

<0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III |

>1 |

>1 |

>0 |

>0 |

>0 |

>0 |

>0 |

<0 |

<0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III / IVб |

1 |

1 |

0 |

0 |

>0 |

>0 |

0 |

<0 |

<0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IVб, IVб/IVa, IVa |

<1 |

<1 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

IVa/V |

<1 |

<1 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

<1 |

<1 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

>0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V/VI |

<1 |

<1 |

<0 |

<0 |

0 |

0 |

<0 |

0 |

>0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VI |

<1 |

<1 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

<0 |

>0 |

>0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

VI/Iб |

1 |

1 |

0 |

0 |

<0 |

<0 |

0 |

>0 |

>0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Представленные на рисунках 1, 2 ,4 и 5 примеры концентраци-

онных зависимостей избыточных функций относятся к гомогенным жидким растворам. В расслаивающихся смесях концентрационные зависимости избыточных функций (например, энтальпии) имеют

14

http://www.mitht.ru/e-library

линейный участок, соответствующий области сосуществования двух

жидких фаз (рис. 6).

Е |

фЕ |

ф |

|

х1 ''

0 |

1 |

|

х1 '

0 |

х1 |

' |

х1 |

'' |

1 |

Рис. 6. Избыточные функции расслаивающихся смесей. х1 ', х1 '' – границы расслаивания

Условие появления критической точки при постоянных Р, Т:

|

2 gE kp |

|

RT |

|

|

|

2 gE kp |

|

RT |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x2 |

x x |

|

0 |

или |

x2 |

x x |

< 0 |

(16) |

||||||

|

|

2 |

|

|

||||||||||

|

1 |

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 2 |

|

|

|||

означает, что в расслаивающихся смесях gЕ(х)>0. Условие (16)

может быть выражено в терминах избыточных энтальпии и энтро-

пии для верхней критической точки растворимости (ВКТР) как

|

2 hE kp |

|

|

2 sE kp |

|

R |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x2 |

0, |

x2 |

x x |

. |

(17) |

|||||||

|

|

|

|

|||||||||

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

2 |

|

|

||

Таким образом, избыточная энтропия может принимать как положи-

тельные, так и отрицательные значения, а величина избыточной эн-

тальпии должна быть строго положительной. Этим условиям отве-

чают растворы, относящиеся к классам эквивалентности I, I–II и II.

Для реализации нижней критической точки растворимости

(НКТР) должны выполняться следующие условия:

|

2 hE kp |

|

|

2 sE kp |

|

R |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x2 |

0, |

x2 |

x x |

. |

(18) |

|||||||

|

|

|

|

|||||||||

|

1 |

|

|

|

1 |

|

1 |

2 |

|

|

||

15

http://www.mitht.ru/e-library

Знаки обеих избыточных функций строго отрицательны. Это усло-

вие выполняется для растворов, относящихся к сектору III плоско-

сти энергетического баланса. Системы с двумя критическими точка-

ми растворимости (ВКТР, НКТР) характеризуются знакопеременны-

ми зависимостями hЕ(х ), т.е. относятся к гибридным растворам II–

III.

Увеличение взаимной растворимости жидкостей при повыше-

нии температуры (системы с ВКТР) – более распространенный слу-

чай (спирты – н-алканы, вода – высшие спирты, вода – н-алканы и др.). Системы с НКТР, в которых при увеличении Т взаимная рас-

творимость уменьшается (вода – триэтиламин), и системы с замкну-

тыми областями расслаивания с двумя критическими точками (вода

– никотин, вода – 2-бутоксиэтанол, вода – тетрагидрофуран), доста-

точно редки.

3. Влияние температуры на избыточные термодинамические функции

Под воздействием температуры происходят различные преоб-

разования структуры растворов, что находит отражение в измене-

нии избыточных термодинамических функций в соответствии с уравнениями (10) – (15). При этом возможно либо количественное изменение абсолютных величин фЕ(х) в пределах одного класса эквивалентности растворов, либо «перемещение» системы по плос-

кости энергетического баланса из одного класса в другой.

Этот переход может осуществляться по двум вариантам: че-

рез состояние, при котором для всех составов раствора реализует-

ся нулевое значение избыточной функции (рис. 7а), и через «гиб-

ридный» раствор, в котором ее нулевое значение наблюдается при единственном составе (рис. 7б). Оба варианта могут реализоваться для любой избыточной термодинамической функции. Отметим, что

16

http://www.mitht.ru/e-library

преобразование концентрационных зависимостей фЕ(х) бинарного раствора через состояние фЕ(х)=0 среди реальных объектов встре-

чаются крайне редко и более характерно для избыточных молярных теплоемкостей срЕ(х).

(а)

фЕ |

фЕ |

фЕ |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

1 |

Iа |

|

Iа / Iб |

|

|

Iб |

(б)

фЕ |

|

|

фЕ |

|

|

фЕ |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

||

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

III – III/II – II |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

Рис. 7. |

Возможные преобразования зависимостей фЕ(х) |

|

|||||||||||

под влиянием температуры: а) срЕ (х) 0 срЕ (х)=0 срЕ(х) 0 ;

б) hЕ(х) 0 hЕ(х)><0 hЕ(х)>0.

hЕ

hЕ  T sЕ gЕ

T sЕ gЕ  срЕ=0

срЕ=0

Возможные варианты эволюции зависимостей фЕ(х, Т) полу-

чены при рассмотрении локальных закономерностей концентраци-

онных зависимостей избыточных термодинамических функций в ок-

рестности точек чистых компонентов с использованием парциаль-

ных величин. Избыточные парциальные молярные функции ф1Е , ф2E

при постоянных температуре и давлении определяются по уравне-

ниям:

17

http://www.mitht.ru/e-library

|

|

Е |

фЕ х |

|

фЕ |

, |

|

|

|

Е |

фЕ х |

фЕ |

(19) |

|||

|

ф |

|

ф |

|||||||||||||

|

|

|

|

х |

|

х |

||||||||||

1 |

2 |

|

|

|

|

|

2 |

1 |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

и связаны соотношением |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

Е |

х |

|

Е |

х фЕ . |

|

(20) |

|||||

|

|

|

|

ф |

ф |

|

||||||||||

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|||

Определение парциальных величин в точках чистых компонен-

тов дает исчерпывающую информацию об изменении самих парци-

альных термодинамических функций, а также их производных по со-

ставу, что позволяет в рамках одного класса эквивалентности сис-

тем выделить их геометрические типы.

При варьировании температуры возможны два варианта по-

следовательных переходов геометрических типов концентрацион-

ных зависимостей избыточных парциальных молярных функций,

различающиеся очередностью реализации условий (21)–(24):

|

|

|

|

|

1Е |

х1 х 0 0 |

(21) |

||||

ф |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

Е |

|

0 |

(22) |

||

|

|

ф |

(х 0) |

||||||||

1 |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

2Е(х 0) |

0 |

(23) |

|||

|

|

|

ф |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2Е |

х1 х |

0 0. |

(24) |

||||||

ф |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

На рис. 8 представлен вариант с последовательной реализа-

цией граничных условий (21) (22) (23) (24). Выполнение условий

(21) и (24) соответствует границе перехода от зависимости моно-

тонного вида к экстремальному, причем для обоих компонентов экс-

тремумы появляются одновременно при одной и той же концентра-

ции. Выполнение условий (22) и (23) отвечает границе перехода к знакопеременной зависимости фЕ(х), характеризующейся разны-

ми знаками второй производной избыточной функции по составу.

Такие зависимости наблюдаются в некотором диапазоне темпера-

тур и область их существования ограничена с двух сторон условия-

ми:

18

http://www.mitht.ru/e-library

. |

(a ) |

|

|

|

|

(б) |

|

|

|

|

|

(в) |

||||||

|

|

Еi |

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

0 |

|

i |

|

|

|

0 |

|

|

i |

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Е |

|

|

|

Е |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

x1 |

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

(г) |

|

|

|

(д) |

|

|

|

|

(е) |

|

|

|

Е |

|

|

|

Е |

|

|

|

|

Е |

||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

i |

|

|

|

i |

|

|

|

|

i |

||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е |

|

Е |

|

|

Е |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

|||||

|

|

|

(ж) |

|

|

|

|

|

|

(з) |

|

|

|

|

|

|

|

(и) |

|||||

|

|

Еi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

i |

||||||||||||

Е |

Е |

|

|

|

|

|

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

|

|

x1 |

|

|

|

|

|

|

|

x1 |

|||||

Рис. 8. Эволюция концентрационных зависимостей полных фЕ

и парциальных фiE избыточных функций бинарных растворов. (пояснения в тексте)

19

http://www.mitht.ru/e-library

|

2 фЕ |

|

|

2 фЕ |

|

|

|||

|

|

|

0, |

|

|

|

0. |

(25) |

|

x2 |

x2 |

||||||||

|

|

|

|

||||||

|

1 |

x 0 |

|

|

1 |

x |

0 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

2 |

|

|

|

Подчеркнем, что на рис. 8 представлен теоретически возмож-

ный вариант полной эволюции концентрационной зависимости од-

ной из избыточных функций бинарного раствора, когда под влияни-

ем температуры меняется ее знак. Анализ политермических данных

фЕ(х, Т) конкретных смесей показывает, что такой сценарий эволю-

ции встречается достаточно редко. В большинстве случаев на прак-

тике реализуются преобразования геометрической формы кривых

фЕ(х) от симметричной (рис. 8 а, и) к асимметричной (рис. 8 в, ж)

или переход от знакопостоянной (рис. 8 г, е) к знакопеременной

(рис. 8 д) зависимости.

4. Бинарные растворы на плоскости энергетического баланса

Для отнесения конкретной системы к классу эквивалентности необходимы экспериментальные данные по парожидкостному рав-

новесию и теплотам смешения. Результаты калориметрических из-

мерений регулярно публикуются в специальной и справочной лите-

ратуре. Избыточная молярная энергия Гиббса определяется из дан-

ных парожидкостного равновесия бинарных систем, которые доста-

точно широко представлены в базах данных. Возможен также рас-

чет величин gЕ(х) по параметрам модельных уравнений при кон-

кретной температуре. Значения избыточной энтропии определяются по уравнению (7).

В таблице 3 приведены примеры бинарных гомогенных сме-

сей, относящиеся к различным классам эквивалентности, причем растворы с отрицательными величинами избыточной энергии Гиб-

бса (сектора IV VI) менее распространены. Необходимо отметить

20

http://www.mitht.ru/e-library