- •Федеральное агентство по образованию

- •Оглавление

- •Введение

- •Механизм взаимодействия металла с металлоидом и условия, необходимые для протекания процесса

- •Механизм процесса

- •Перемещение ионов под действием электрического поля

- •Характер перемещения ионов в идеальной кристаллической решетке

- •Перемещение ионов в неидеальной кристаллической решетке

- •Перемещение катионов при наличии вакансий в катионной подрешетке

- •Перемещение катионов при возможности их нахождения в междоузлиях

- •Образование тепловых дефектов кристаллической решетки

- •Общие положения

- •Возникновение точечных структурных дефектов кристаллической решетки в результате теплового движения

- •Возникновение точечных структурных дефектов при переходе ионов в междоузлие

- •Переход катиона из узла в междоузлие

- •Переход аниона из узла в междоузлие

- •Возникновение дефектов в результате перехода ионов из объема на поверхность или с поверхности в объем

- •Переход ионов из узлов в объеме кристалла в узлы над его поверхностью

- •Переход ионов из узлов на поверхности кристалла в его объем (в междоузлия)

- •Возникновение тепловых электронных дефектов

- •Константы равновесия процессов образования тепловых дефектов

- •Константа равновесия образования дефектов по Френкелю в катионной подрешетке

- •Константы равновесия образования других тепловых дефектов

- •Расчет равновесной концентрации тепловых дефектов

- •Типы структурной разупорядоченности кристаллов

- •Распространенность различных типов разупорядоченности

- •Образование дефектов нестехиометрии

- •Точечные структурные дефекты, обусловленные отклонением состава от стехиометрического

- •Тип «Френкель»

- •Тип «Шоттки»

- •Условия и механизм образования нестехиометрической фазы

- •Связь между давлением газообразного металлоида и составом равновесной твердой фазы

- •Механизм и равновесие возникновения недостатка металлоида (избытка металла)

- •Тип «Френкель»

- •Тип «Шоттки»

- •Механизм и равновесие возникновения избытка металлоида (недостатка металла)

- •Зависимости концентраций дефектов от давления металлоида в газовой фазе

- •Общие положения

- •Соотношение между константами равновесия процессов возникновения недостатка и избытка металлоида

- •Расчет равновесных концентраций дефектов при заданном давлении металлоида

- •Составление и решение системы уравнений

- •Приближенный метод построения зависимостей концентраций дефектов от давления металлоида Выбор системы координат для построения зависимостей

- •Построение приближенных зависимостей для кристалла с типом разупорядоченности «Френкель»

- •Расчет концентраций тепловых дефектов и значения

- •Определение концентраций дефектов при ≠

- •Построение диаграммы

- •Построение приближенных зависимостей для кристалла с типом разупорядоченности «Шоттки»

- •Расчет концентраций тепловых дефектов и значения

- •Определение концентраций дефектов при ≠

- •Построение диаграммы

- •Анализ характера зависимостей концентрации дефектов от давления металлоида в газовой фазе

- •Влияние примесей на равновесие дефектов в кристалле

- •Примеси, оказывающие наибольшее влияние на равновесие дефектов

- •Примеси замещения с зарядом катионов, превышающим заряд катионов матрицы

- •Примеси замещения с зарядом катионов меньшим, чем заряд катионов матрицы

- •Механизм и закономерности процесса образования твердого продукта (теория Карла Вагнера)

- •Механизм и условия протекания процесса

- •Электрическая схема процесса

- •Соотношения, определяющие силу тока

- •Уравнения скорости образования твердого продукта

- •Зависимость константы скорости от давления металлоида

- •Возможные лимитирующие стадии процесса

- •Константа скорости реакции при лимитирующем переносе заряда ионами Решение в общем виде

- •Константа скорости реакции при лимитирующем переносе заряда электронами

- •Анализ ожидаемых закономерностей процесса с помощью теории Вагнера

- •Характеристика образующегося продукта

- •Направление роста ZnO

- •Влияние давления кислорода на скорость реакции (на величину константы скорости)

- •Влияние примесей на скорость реакции (на величину константы скорости)

- •Закономерности протекания реакций с участием металла, имеющего несколько устойчивых степеней окисления

- •Характер образующейся оболочки

- •Закономерности образования многослойной оболочки

- •Соотношения между толщиной слоев

Примеси замещения с зарядом катионов меньшим, чем заряд катионов матрицы

Влияние на равновесие дефектов примеси замещения с зарядом катиона меньшим, чем заряд катиона матрицы, рассмотрим на примере замещения в матрице МеХ катионов Ме2+ катионами ’Ме+, происходящего при растворении ’Ме2Х. В соответствии с формулой растворяющегося соединения, на каждый занятый при растворении анионный узел должно приходиться 2 узла, занятых катионами ’Ме+, в то время как в решетке матрицы соотношение катионных и анионных узлов 1:1. В результате при растворении неизбежно должны возникать точечные структурные дефекты. В данном случае вид дефектов различен для типов разупорядоченности «Френкель» и «Шоттки».

В кристаллах с типом разупорядоченности «Френкель» возможен переход катионов в междоузлия и невозможно образование вакансий аниона. Поэтому анион примеси занимает свободный анионный узел, один из катионов примеси также занимает свободный узел, а второй катион примеси вытесняет катион матрицы в междоузлие и занимает его место:

{2’Ме+’Ме+·Х2–Х2–}прим + {□Ме2+·□Х2– + Ме2+Ме2+}матр = 2![]() ++

++![]() +

+ ![]() ,

,

или

0

= 2![]() +

+![]() ;

(76)

;

(76)

недостающие по отношению к нормальным зарядам двух катионов матрицы положительные заряды двух катионов примеси компенсируются зарядом межузельного катиона.

В кристаллах с типом разупорядоченности «Шоттки», напротив, возможно образование вакансий аниона и невозможен переход катионов в междоузлия. Поэтому оба катиона примеси занимают свободные узлы, анион примеси занимает свободный анионный узел, а второй анионный узел остается незанятым:

{2’Ме+’Ме+·Х2–Х2–}прим + 2{□Ме2+·□Х2–}матр = 2![]() +

+![]() +

+ ![]() ,

,

или

0

= 2![]() +

+![]() ;

(77)

;

(77)

недостающие по отношению к нормальным зарядам двух катионов матрицы положительные заряды двух катионов примеси компенсируются зарядом вакансии аниона.

Аналогичным способом для случая z’Me < zMe можно составить уравнения возникновения точечных структурных дефектов в кристаллах типов «Френкель» или «Шоттки» и при любом другом сочетании зарядов катионов примеси и матрицы.

Рассмотрим

построение диаграммы, описывающей

зависимость концентрации дефектов от

давления металлоида, для кристалла с

типом разупорядоченности «Френкель»,

содержащего катионную примесь замещения

‘Me+;

диаграмма для типа «Шоттки» при том же

составе матрицы, тех же значениях

соответствующих констант равновесия,

т. е. при KШ

=

KФ

и KШ(Ме)

= KФ(Ме),

и той же концентрации ‘Me+,

будет отличаться только тем, что

![]() будут заменены на

будут заменены на

![]() .

.

Так

же, как при построении диаграммы рис.

19, примем, что доля замещенных катионов

составляет 0,004%, что соответствует

концентрации примесных катионов (‘Me+)

= 2·10–5.

В соответствии с уравнением (76), на каждые

2 катиона ‘Me+

приходится 1 катион в междоузлии,

следовательно, концентрация «примесных»

межузельных катионов (![]() )прим

= 1·10–5.

)прим

= 1·10–5.

Равновесие

дефектов при

![]() =

=![]()

В

отсутствие примеси

![]() тепл

=

тепл

=

![]() тепл

=

тепл

=

![]() = 1·10-6;

в присутствии примеси катиона ‘Me+

= 1·10-6;

в присутствии примеси катиона ‘Me+

![]() =

=![]() тепл

+ (

тепл

+ (![]() )прим,

и поскольку (

)прим,

и поскольку (![]() )прим

>>

)прим

>>

![]() тепл,

принимаем

тепл,

принимаем

![]() ≈

≈![]() прим

= 1·10–5;

lg

прим

= 1·10–5;

lg![]() =

-5.

=

-5.

Концентрацию

вакансий катиона, отвечающую этой

концентрации межузельных катионов,

находим из условия

![]()

![]() =KФ:

=KФ:

![]() =KФ/

=KФ/![]() =1·10-12/1·10–5=1·10-7;

lg

=1·10-12/1·10–5=1·10-7;

lg![]() =

-7.

=

-7.

Концентрация

электронов проводимости при

![]() в отсутствие примеси равна

в отсутствие примеси равна![]() = 1·10-12,

а в кристалле с примесью ‘Me+

определяется равновесием процесса

= 1·10-12,

а в кристалле с примесью ‘Me+

определяется равновесием процесса

0

D

![]() ↑

+ 2e–

+

↑

+ 2e–

+

![]() ,

(78)

,

(78)

KФ(Ме)

=![]() (e–)2(

(e–)2(![]() ),

(79)

),

(79)

откуда

(e–)

=

;

;

после

подстановки KФ(Ме)

= 1·10–56,

![]() =

=![]() =

1·10–52,

=

1·10–52,

![]() =1·10-5

получаем

(e–)

= 3,16·10-13,

lg(e–)

= -12,5, в то время как в чистом кристалле

при

=1·10-5

получаем

(e–)

= 3,16·10-13,

lg(e–)

= -12,5, в то время как в чистом кристалле

при

![]() =

=![]() (e–)

= 1·10-12.

(e–)

= 1·10-12.

Таким образом, присутствие примеси катионов с зарядом меньшим, чем заряд катиона матрицы, вызывает уменьшение концентрации электронов проводимости по сравнению с чистым кристаллом, и поэтому такие примеси называют электроно-акцепторными (или просто акцепторными).

Концентрацию дырок определяем из соотношения (е+)=Kи/(е-):

(е+) = 1·10–24/3,16·10-13 = 3,16·10-12, lg(e+) = -11,5.

Наносим

значения логарифмов концентраций

дефектов на ось ординат, проведенную

через точку оси абсцисс lg![]() =

-52.

=

-52.

Дальнейшие расчеты и построения выполнены точно так же, как в рассмотренном ранее случае z’Me > zMe; полученная диаграмма представлена на рис. 20.

Сравнение диаграмм, построенных для чистого кристалла (рис. 18) и кристаллов, содержащих примесь катиона, заряд которого выше (рис. 19) или ниже (рис. 20), чем заряд катиона матрицы, показывает, что акцепторная примесь, как и донорная, оказывает очень большое влияние на равновесие дефектов:

1. Даже при небольшом содержании примеси концентрация катионов в междоузлиях гораздо выше, а концентрация вакансий катионов гораздо ниже, чем в чистом кристалле.

2.

Так же, как в случае донорной примеси,

давление металлоида

![]() ,

при котором

,

при котором

![]() =

=![]() и кристалл имеет стехиометрический

состав, и давление металлоида

и кристалл имеет стехиометрический

состав, и давление металлоида

![]() ,

при котором (е-)

= (е+)

и кристалл имеет минимальную (собственную)

проводимость, не совпадают между собой

и с давлением

,

при котором (е-)

= (е+)

и кристалл имеет минимальную (собственную)

проводимость, не совпадают между собой

и с давлением

![]() ,

при котором отсутствуют дефекты

нестехиометрии. В присутствии примеси

катиона, заряд которого ниже, чем заряд

катиона матрицы,

,

при котором отсутствуют дефекты

нестехиометрии. В присутствии примеси

катиона, заряд которого ниже, чем заряд

катиона матрицы,

![]() >>

>>![]() ,

а

,

а![]() <

<![]() .т.

е. направления смещения

.т.

е. направления смещения

![]() и

и

![]() по отношению к

по отношению к![]() у донорных и акцепторных примесей

противоположны.

у донорных и акцепторных примесей

противоположны.

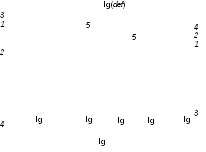

Рис. 20. Диаграмма зависимости равновесной концентрации дефектов от давления металлоида в кристалле МеХ, тип разупорядоченности «Френкель», содержащем акцепторную примесь ’Ме+

1 – катионы в междоузлиях; 2 – вакансии катионов; 3 – электроны проводимости; 4 – дырки; 5 – вспомогательные линии