- •Тип хордовые (chordate)

- •Подтип бесчерепные (acrania)

- •Класс головохордовые (cephalochordata)

- •Представитель ланцетник (branchiostoma lanceolatum)

- •Изучение объекта

- •Изучение поперечных срезов тела ланцетника

- •Контрольные вопросы

- •Подтип позвоночные, или черепные (vertebrata, или craniata)

- •Раздел (надкласс) бесчелюстные (agnatha)

- •Класс круглоротые (cyclostomata)

- •Подкласс миноги (petromyzones)

- •Подкласс пластинчатожаберные (elasmobranchii)

- •Надотряд акулы (selachomorpha)

- •Надотряд скаты (batomorpha)

- •Контрольные вопросы

- •Класс костные рыбы (osteichthyes)

- •Подкласс лучепёрые (actinopterygii)

- •Надотряд ганоидные(ganoidomorpha)

- •Отряд осётрообразные (acipenseriformes)

- •Надотряд двоякодышащие (dipnoi)

- •Надотряд киспёрые рыбы (crossopterygii)

- •Надотряд костистые (teleostei)

- •Отряд окунеобразные (perciformes)

- •Семейство окуневые (percidae)

- •Представитель окунь (perca)

- •Изучение объекта

- •Вскрытие

- •Многообразие костных рыб

- •Контрольные вопросы:

- •Надкласс четвероногие, или наземные позвоночные (tetrapoda)

- •Класс земноводные (amfibia)

- •Представитель лягушка (rana)

- •Изучение объекта

- •Изучение внутреннего строения лягушки

- •Земноводные Челябинской области

- •Контрольные вопросы

- •Позвоночные с зародышевыми оболочками (amniota)

- •Класс пресмыкающиеся, или рептилии (reptilia)

- •Представитель ящерица (lacerta)

- •Изучение объекта

- •Изучение внутреннего строения

- •Рептилии Челябинской области

- •Контрольные вопросы:

- •Класс птицы (aves)

- •Надотряд типичные птицы (neognathae) или новонёбные

- •Отряд голубеобразные (columbiformes)

- •Представитель сизый голубь (сolumbialivia)

- •Изучение объекта

- •Внешнее строение

- •Внутреннее строение

- •Строение яйца

- •Контрольные вопросы:

- •Класс млекопитающие, или звери (mammalia)

- •Подкласс 1 первозвери (prototheria)

- •Отряд однопроходные (monotremata), или яйцекладущие

- •Подкласс 2 настоящие звери (theria)

- •Инфракласс 1 низшие звери (metatheria) Отряд сумчатые (marsupalia)

- •Инфракласс высшие звери, или плацентарные (eutheria)

- •Отряд грызуны (rodentia)

- •Представитель – крыса (rattus norvegicus)

- •Изучение объекта

- •Внешнее строение

- •Внутреннее строение

- •Экологические группы млекопитающих:

- •Контрольные вопросы:

- •Темы презентаций и докладов

- •Список рекомендуемой литературы

- •1. Блохин г.И., Александров в.А. Зоология. - м.: КолосС, 2006. - 512 с.

- •3. Константинов в. М., Наумов с. П., Шаталова с. П. Зоология позвоночных: Academia, 2011. – 496 с.

Подкласс 2 настоящие звери (theria)

Для них характерно внутриутробное развитие и живорождение. Млечные железы имеют гроздевидное строение, и протоки открываются на сосках. У большинства имеются мясистые губы и преддверие рта. Отсутствует клоака. Корракоид прирастает к лопатке.

Инфракласс 1 низшие звери (metatheria) Отряд сумчатые (marsupalia)

Сумчатые – кенгуру, сумчатый волк, коала, вомбат, опоссум – древняя группа млекопитающих. Сохранились они в большом количестве только в Австралии и на прилегающих островах. Немногие виды обитают в Южной Америке, а обыкновенный опоссум – в Северной Америке. У сумчатых зародыш не связан с организмом матери (плацента отсутствует или зачаточная) и поэтому детёныши рождаются недоразвитыми. Роды протекают легко, самка не помогает новорожденному, лишь иногда пролизывает дорожку до сумки, где и происходит дальнейшее развитие детёныша. Сумка представляет собой складку кожи на брюхе самки, поддерживаемую сумчатыми костями, в сумке располагаются соски молочных желёз. Достигнув сумки, детёныш захватывает ртом сосок и первое время питается пассивно, самка впрыскивает молоко периодически за счёт сокращения особых кольцевых мышц молочной железы. Подросший детёныш самостоятельно сосёт мать, начинает поедать корм взрослых и выходить из сумки, но при опасности прячется туда. У сумчатых сохраняются примитивные черты организации. Мозг у них мал, борозды отсутствуют, или их мало. Половые пути самки раздвоены, у некоторых видов непарным является только влагалище. Пенис самцов часто раздвоенный.

В Австралии, где не было плацентарных млекопитающих, сумчатые образовали ряд экологических типов – наземных, роющих, древесных, хищных, растительноядных и всеядных, - имеющих конвергентное сходство с подобными группами плацентарных.

Инфракласс высшие звери, или плацентарные (eutheria)

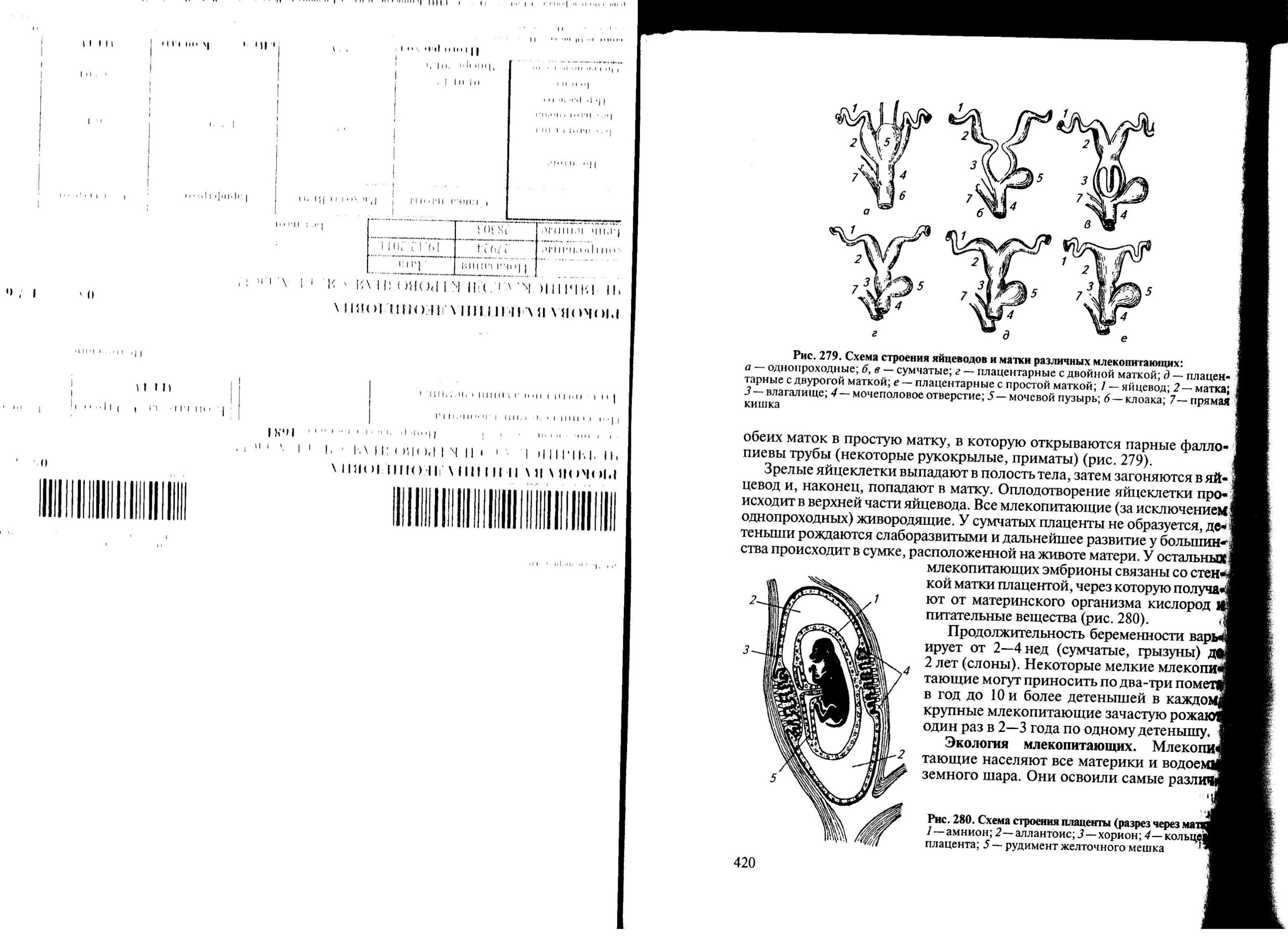

К данному инфраклассу относится большинство современных млекопитающих. Как и у сумчатых, яйцеклетки плацентарных также имеют микроскопические размеры. Зародыши развиваются в матке, при этом наличие связи с организмом матери через временный орган – плаценту (рис. 48) – позволяет им значительно дольше находиться в её теле и появляться на свет более зрелыми, способными самостоятельно сосать.

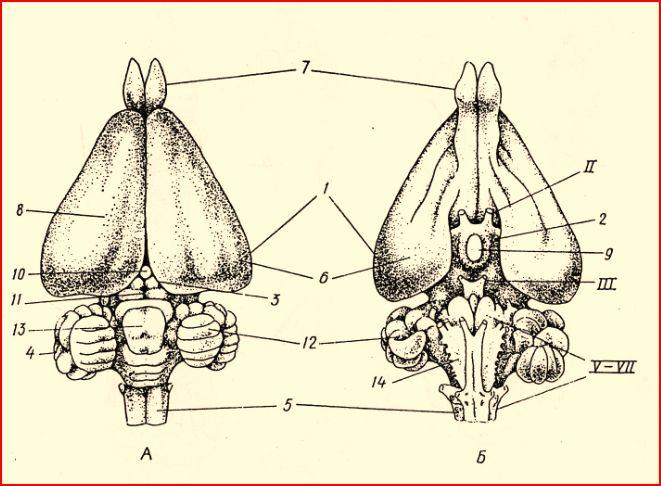

Именно у плацентарных животных достигла наивысшего развития нервная система, особенно кора переднего мозга и связанная с этим высокая способность адаптации к меняющимся условиям внешней среды и зачатки рассудочной деятельности (рис. 49). То же самое следует сказать о системе органов передвижения, о дыхательной, кровеносной, пищеварительной и других системах. Температура тела плацентарныхзначительно выше, чем у клоачных и сумчатых. Она поддерживается на одном уровне, что говорит о высокой интенсивности обмена веществ и сложной терморегуляции.

Рис.

48. Схема строения плаценты (разрез через

матку):

Рис.

48. Схема строения плаценты (разрез через

матку):

1 – амнион, 2 – аллантоис, 3 – хорион, 4 – кольцевая плацента, 5 – рудимент желточного мешка.

Рис. 49. Головной мозг кролика:

А – вид сверху, Б – вид снизу, 1 – передний мозг, 2 – промежуточный мозг, 3 – средний мозг, 4 – мозжечок, 5 – продолговатый мозг, 6 – полушария, 7 – обонятельные луковицы, 8 – новая кора, 9 – гипофиз, 10 – эпифиз, 11 – четверохолмие, 12 – полушария мозжечка, 13 – червячок мозжечка, 14 – пирамиды, II, III, V–VII – головные нервы.

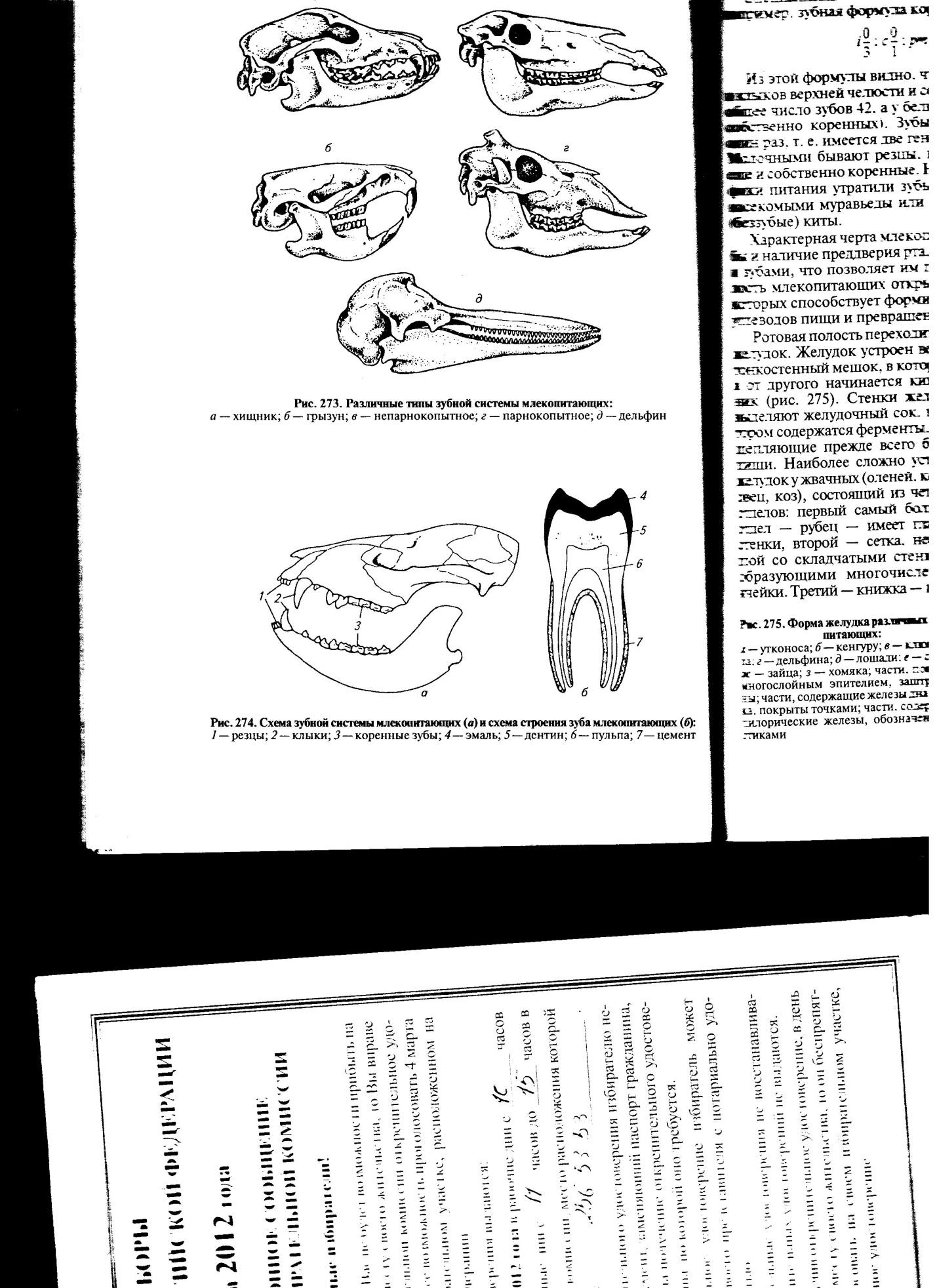

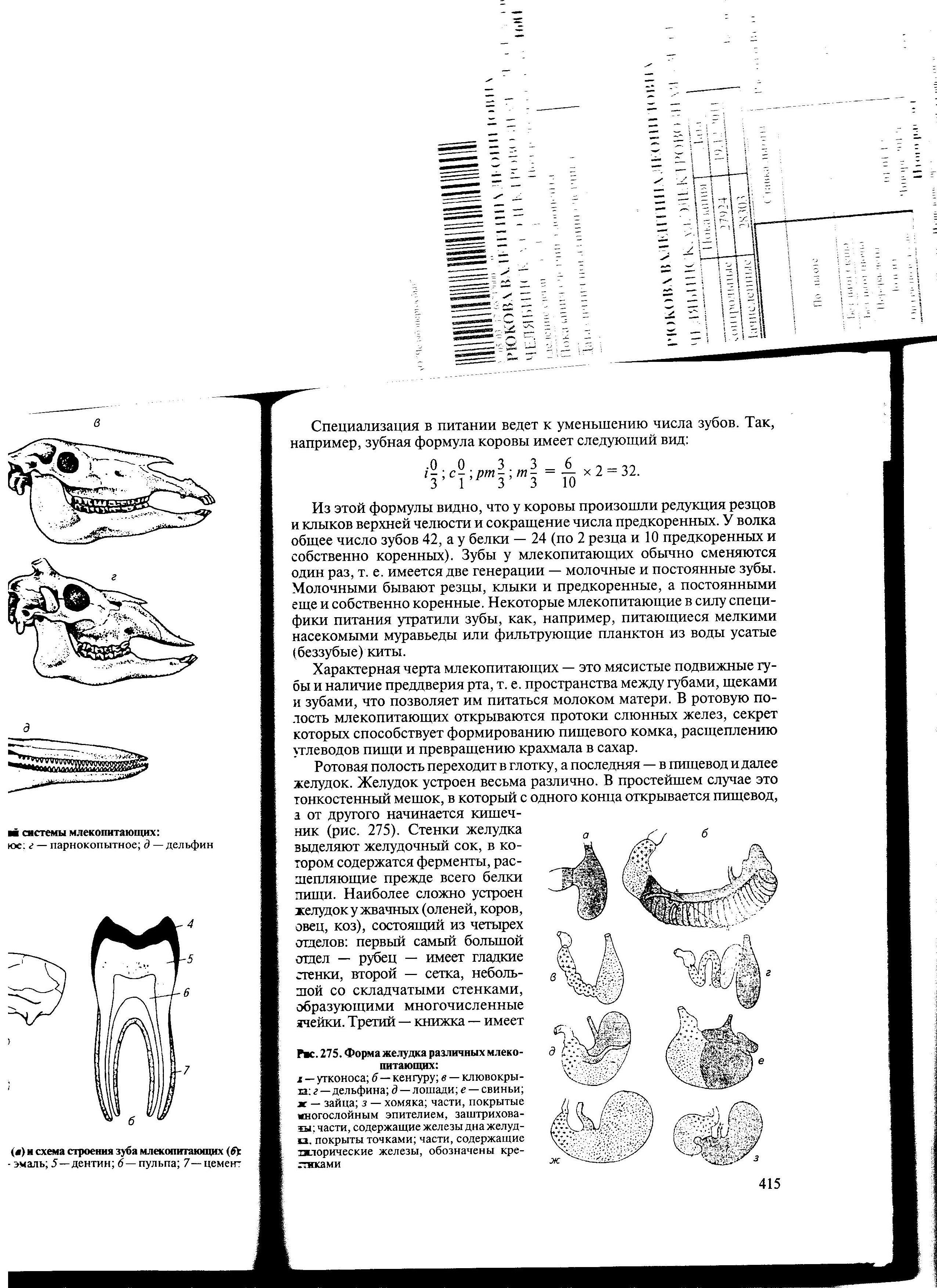

Пищеварительная система млекопитающих начинается ротовой полостью. В ней на верхних и нижних челюстях расположены двумя дугами зубы. У большинства зубы дифференцированы на резцы, имеющие долотообразную форму, острые конические клыки и коренные (предкоренные и собственно коренные). Коренные зубы у хищников обычно уплощены с боков, с острыми, режущими краями, а у растительноядных форм они имеют уплощённую верхнюю поверхность со складками эмали, что облегчает перетирание жёсткой пищи. Строение зубной системы – важный систематический признак (рис. 50). Разные группы зверей характеризуются определённым числом зубов разных категорий и их формой (рис. 51). Для описания зубной системы

а в

Рис. 50. Различные типы зубной системы млекопитающих:

а – хищник, б – грызун, в – непарнокопытное, г – парнокопытное, д – дельфин.

пользуются зубной формулой. В ней в числителе указывается число зубов в половине верхней, а в знаменателе – в половине нижней челюсти по категориям.

Резцы обозначают буквой i (incisivi), клыки – c (canini), предкоренные – pm (praemolares) и собственно коренные– m (molares). Наибольшее число зубов (кроме зубатых китов) у плацентарных млекопитающих, главным образом всеядных – 44 (у свиней, кротов и немногих других). Зубная формула этих животных такова:

![]() ;

m

;

m![]()

Рис. 51. Схема зубной системы млекопитающих (а) и схема строения зуба млекопитающих (б):

1 – резцы, 2 – клыки, 3 – коренные зубы, 4 – эмаль, 5 – дентин, 6 – пульпа, 7 – цемент.

Резцы обозначают буквой i (incisivi), клыки – c (canini), предкоренные – pm (praemolares) и собственно коренные– m (molares). Наибольшее число зубов (кроме зубатых китов) у плацентарных млекопитающих, главным образом всеядных – 44 (у свиней, кротов и немногих других). Зубная формула этих животных такова:

![]() ;

m

;

m![]()

Специализация в питании ведёт к уменьшению числа зубов. Так, зубная формула коровы (жвачное животное) имеет следующий вид:

![]() ;

m

;

m![]()

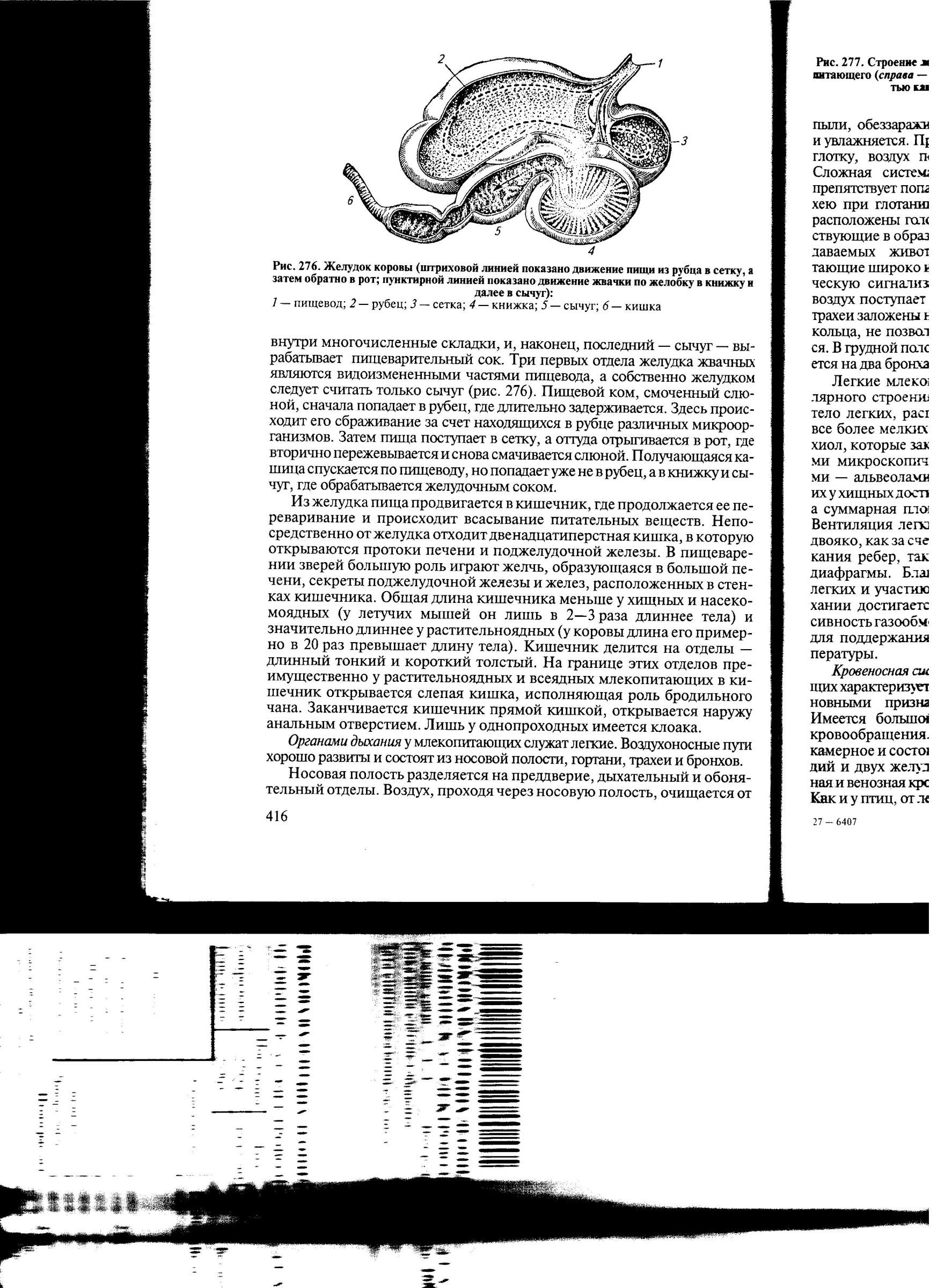

Ротовая полость переходит в глотку, а последняя – в пищевод и далее желудок. Желудок устроен различно (рис. 52).

Рис. 52. Форма желудка различных млекопитающих:

а – утконос, б – кенгуру, в – клювокрыла, г – дельфина, д – лошади, е – свиньи, ж – зайцы, з – хомяка; части, покрытые многослойным эпителием, заштрихованы; части, содержащие железы дна желудка, покрыты точками; части, содержащие пилорические железы, обозначены крестиками.

Наиболее сложно устроен желудок жвачных (оленей, коров, овец, коз), состоящий из четырёх отделов: первый самый большой – рубец – имеет гладкие стенки, второй – сетка, небольшой со складчатыми стенками, образующими многочисленные ячейки. Третий – книжка – имеет внутри многочисленные складки, последний – сычуг – вырабатывает пищеварительный сок (рис. 53).

Из желудка пища продвигается в кишечник, который заканчивается анальным отверстием. У однопроходных имеется клоака.

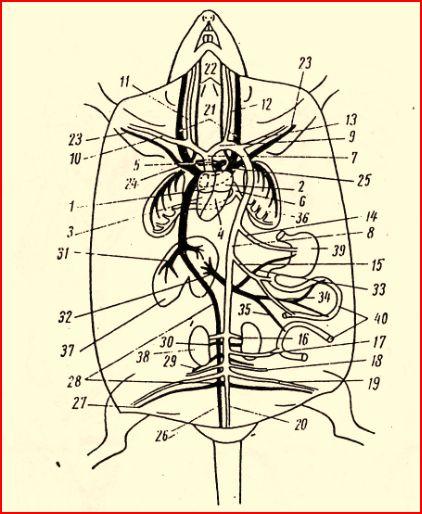

Кровеносная система (рис. 54) характеризуется следующими признаками:

1. Сердце четырёхкамерное.

2. Два круга кровообращения: большой и малый. Большой круг

Рис. 53. Желудок коровы (штриховой линией показано движение пищи из рубца в сетку, а затем обратно в рот; пунктирной линией показано движение жвачки по желобку в книжку и далее в сычуг):

1 – пищевод, 2 – рубец, 3 – сетка, 4 – книжка, 5 – сычуг, 6 – кишка.

начинается в левом желудочке, от которого отходит одна левая дуга аорты, несущая артериальную кровь к органам. Заканчивается в правом предсердии, куда собирается венозная кровь от органов. Малый круг начинается в правом желудочке, из которого легочная артерия несёт венозную кровь к лёгким. Артериальная кровь от лёгких по легочным венам поступает в левое предсердие.

3. Мелкие безъядерные (это увеличивает кислородную ёмкость крови) эритроциты млекопитающих заполнены гемоглобином, переносящим О2 и СО2.

4. Частота сердечных сокращений тем больше, чем мельче животное (у быка 24 удара в минуту, у мыши – 600).

Органами дыхания служат лёгкие. Воздух, проходя через носовую полость, очищается от пыли, обеззараживаетс ясогревается и увлажняется. Бронхи сильно ветвятся, образуя сеть бронхиол, заканчивающихся гроздьями альвеол (рис. 17). Появление альвеол увеличило площадь газообмена. Движение рёбер и диафрагмы обеспечивают движение воздуха в лёгких.

Рис.

54. Схема кровеносной системы крысы

(артериальная кровь показана белым

цветом, венозная – чёрным):

Рис.

54. Схема кровеносной системы крысы

(артериальная кровь показана белым

цветом, венозная – чёрным):

1 – правое предсердие, 2 – левое предсердие, 3 – правый желудочек, 4 – левый желудочек, 5 – легочная артерия, 6 – легочная вена, 7 – левая дуга орты, 8 – спинная аорта, 9 – безымянная артерия, 10 – правая подключичная артерия, 11 – правая сонная артерия, 12 – левая сонная артерия, 13 – левая подключичная артерия, 14 – внутренностная артерия, 15 – передняя брыжеечная артерия, 16 – почечная артерия, 17 – задняя брыжеечная артерия, 18 – полая артерия, 19 – подвздошная артерия, 20 – хвостовая артерия, 21 – наружная ярёмная вена, 22 – внутренняя ярёмная вена, 23 – подключичная вена, 24 – правая передняя полая вена, 25 – левая передняя полая вена, 26 – хвостовая вена, 27 – подвздошная вена, 28 – задняя полая вена, 29 – половая вена, 30 – почечная вена, 31 – печёночные вены, 32 – воротная вена печени, 33 – селезёночно-желудочная вена, 34 – передняя брыжеечная вена, 35 – задняя брыжеечная вена, 36 – лёгкое, 37 – печень, 38 – почка, 39 – желудок, 40 – кишечник.

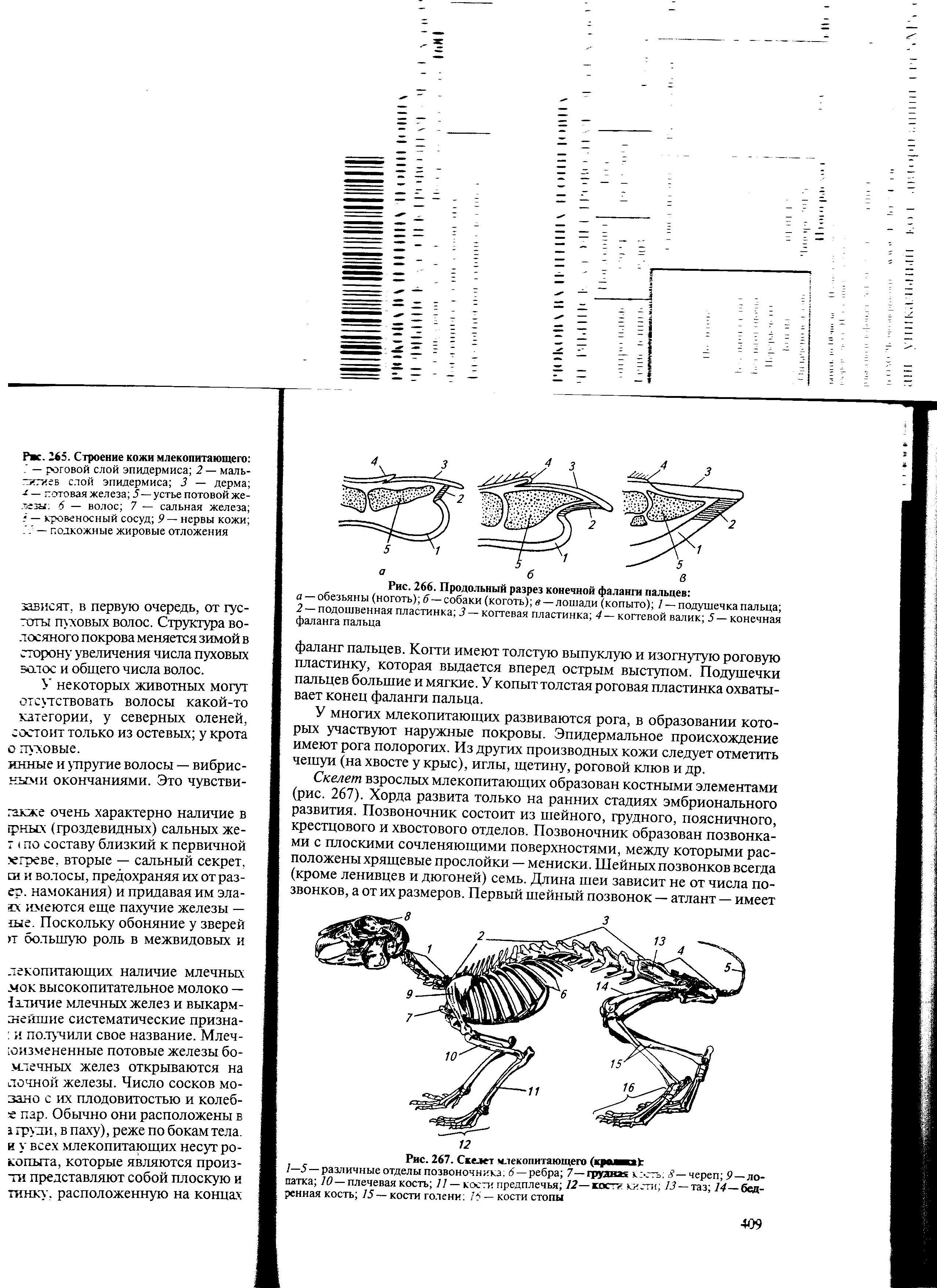

Скелет

Скелет млекопитающих сохраняет особенности типичные для скелета амниот (рис.55). Он состоит из мозгового и висцерального черепов, позвоночника, грудной клетки, скелета конечностей и их поясов. Позвоночник имеет хорошо выраженную расчленённость на пять отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. В шейном отделе, за редким исключением, всегда имеется семь позвонков. Первые два позвонка – атлант и эпистрофей – имеют такое же строение как у рептилий и птиц. Позвонки млекопитающих платицельного типа имеют плоские сочленённые поверхности с хрящевыми дисками.

Череп характеризуется увеличением мозговой коробки, достаточно поздним срастанием ряда костей в онтогенезе с образованием сложных комплексов, соединением костей при помощи швов, сильным развитием гребней для прикрепления мышц. В связи со значительным развитием органа обоняния появляется решётчатая кость. Затылочных мыщелков два. Висцеральный скелет претерпевает изменения: в полости среднего уха появляются три косточки: стремя, наковальня, молоточек, барабанная кость. Нижняя челюсть представлена одной костью – зубной. На челюстях расположены зубы. Имеется кистевые и голеностопные суставы.

Рис. 55. Скелет млекопитающего (кролика):

1-5 – различные отделы позвоночника, 6 – рёбра, 7 – грудная кость, 8 – череп, 9 – лопатка, 10 – плечевая кость, 11 – кости предплечья, 12 – кости кисти, 13 – таз, 14 – бедренная кость, 15 – кости голени, 16 – кости стопы.