11. Рост и развитие растений

клеток (появляется ось второго порядка), в результате чего закладываются •. ~~.~_<?,.РА~J:!.Рвух симметрично расположенных семядолей. В участке между ними (будущий апекс побега) леление клеток, наоборот, резко замедляется. В этот период для нормального развития необходим приток ИУК, ЦИТОКиНина и аденина. Необходимость поступления извне тех или иных компонентов питания и фитогормонов на разных фазах развития зародыша устанавливают в опытах с выращиванием изолированных зародышей.

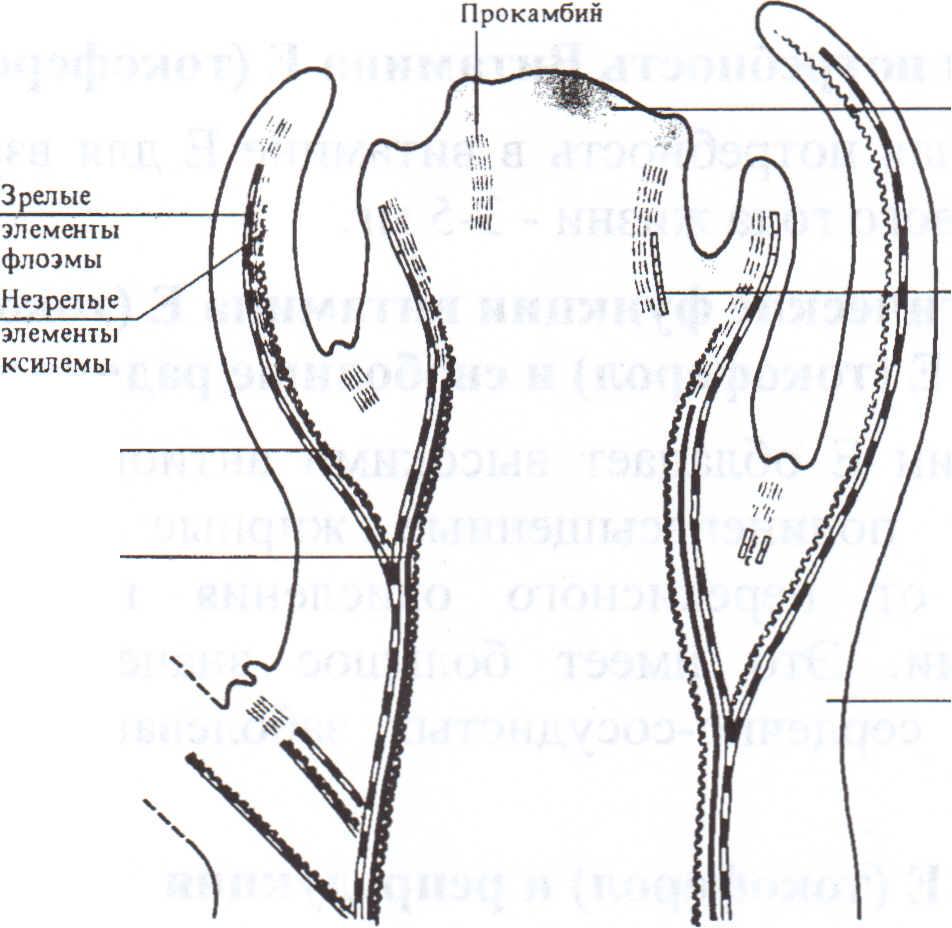

Обращает на себя внимание хронологическая последовательность дифференцировки зародыша на отдельные специализированные части: формирование группы клеток зародышаинициалей частей побега (квадрант) -+ появление гипофизы в качестве инициальной клетки корня -+ закладка примордиев семядолей с одновременным торможением делений клеток в участке между ними и появление прокамбия. Усложнение внутренних корреляционных взаимоотношений между клетками разных участков зародыша, по-видимому, указывает на становление собственной гормональной системы будущего организма.

Торпедовидная фаза (торпедо) развития зародыша (см. рис. 11.3) связана с делением клеток преимущественно поперек продольной оси и с более интенсивным ростом клеток в зачатках семядолей и в зоне гипокотиля. Отчетливее выделяются по вытянутой в дЛину форме клетки прокамбия в гипокотиле. Формируется промеристема корня. На этой фазе, кроме все болес возрастающей концентрации ИУК и присутствия цитокинина. необходим гиббереллин (для роста гипокотиля). Изолированные зародыши в фазе торпедо удается выращивать на саха· розно-минеральной среде с добавлением витаминов и гиббе~ реллина, в то время как для культивирования сердцевидных зародышей необходимо кокосовое молоко (эндосперм), в состав которого входят ауксин, цитокинины, неидентифицированные факторы углеводной природы и соединения, содержащие азот.

У некоторых двудольных удЛиняюшиеся семядоли и гипокотиль изгибаются и складываются вдвое. Между семядолями закладывается апекс побега, происходит распад суспензора. Если семядоли выполняют функцию вместилища запасных веществ, то они заполняют почти весь объем созревающего семени, в них на последних этапах формирования заРОДЫUl<t откладываются запасные белки (в алейроновых зернах), крахмал (в амилопластах) и жиры (в сферосомах).

Приток питательных веществ в развивающиеся семязачатки (семяпочки) и затем в созревающие семена и формирующиеся плоды определяется тем, что 'Эти участки становятся; доминирующими центрами: в их тканях вырабатывается большое количество фитогормонов, прежде всего ауксина, в результате чсго аттрагируюшее действие 'Этих тканей резко возрастает. ( На последнем этапе созревания семена теряют значительнос количество воды и у большинства видов средней полосы переходят в состояние покоя. Этот пе ехол связ н с vмеНhlll/'НИ/'М

11. '.2

.еНИllЬНЬIЙ .нап

•

11.1. Этапы онтогенеза высших растений

ЗЗ9

в тканях свободных (активных) ауксинов, цитокининов и ги66ереллинов и с увеличением содержания АБК.

Таким образом, в начале своего развития зародыши зависят от фитогормонов, поступающих из других тканей, прежде всего из эндосперма. Затем они сами начинают синтезировать фитогормоны, а при формировании семян ауксин выделяется из них в окружаюшие ткани, активируя рост околоплодника.

Этап молодости у семенных растений начинается с прорастания семян или органов вегетативного размножения (например, клубней) и характеризуется быстрым накоплением вегетативной массы. Растения в этот период не способны к половому размножению.

В ювенильный период осуществляются прорастание семян (или вегетативных зачатков) и формирование вегетативных органов. Прорастание в свою очередь делится на фазы набухания семян, проклевывания, гетеротрофного роста проростка, перехода к автотрофному способу питания.

ПО окончании у семян периода покоя поглощение ими воды служит пусковым фактором прорастания. Это поглощение осуществляется благодаря повышению в ряде случаев проницаемости семенных покровов для воды И за счет гидратации биополимеров в клетках. В результате развивается онкотическое давление (давление набухания) и семенные покровы разрываются. Набухание практически не зависит от температуры, содержания 02' освещения.

Проклевывание начинается, когда семена достигают критической влажности (40- 65 % в пересчете на сырую массу), и происходит путем роста растяжением самого зародышевого корня или гипокотиля, В результате чего кончик корешка выталкивается из семени. Деление клеток наступает обычно позже. Рост растяжением клеток зародышевой оси, возможно, обу: словлен снижением содержания АБК при набухании семян. Выход корня обеспечивает закрепление прорастающего семени в почве и улучшает поглощение воды.

Вслед за корнем начинается рост побега. Прорастая в темноте (в почве), и корень, и побег ориентируются прежде всего по гравитационному вектору, при этом корень растет по направлению к центру Земли, т. е. углубляется в почву, а побегот центра, т. е. направляется к свету. Рост осевых частей зародыша и проростка поддерживается фитогормонами. Причем у злаков ИУК и цитокинины вначале поступают в зародыш из эндосперма, ГА освобождаются из связанного состояния в зародышевой оси, а через несколько часов индуцируется синтез гиббереллинов в щитке. Эпителиальные клетки щитка начинают переваривать запасные вещества в эндосперме. К процессу пищеварения подключаются клетки алейронового слоя, активированные гиббереллином (см. 7.4). Подкисление тканей эндосперма за счет работы Н + -помп создает условия для кислого пищеварения и для всасывания продуктов разложения крахмала и белков клетками эпителия (симпорт сахаров и аминокислот с ионами Н + через плазмалемму). Клетки эпителия на чинают вытягиваться и врастать в эндосперм, осушествляя

340

11. Рост и развитие растений

гетеротрофный способ питания растущего зародыша и Проростка.

Рост зародышевого корня сопровождается появлеНием вдоль него зон деления, растяжения и дифференциации клеток (см. рис. 5.10). Корень сам начинает синтезировать ЦИТОкинины и ГА, которые направляются в побег. Побег удлиняется благо_ даря растяжению гипокотиля (у бобов, тыквы и др.) или мезокотиля (у злаков). Листья не развиваются и гипокотиль в своей верхней части сильно изгибается наподобие крючка что облегчает его перемещение в почве. В почечке .; двудольных и в верхушке колеоптиля у злаков синтезиру. ется иук.

Когда этиолированный побег (см. 11.5) достигает поверхности земли, возникают светоростовая и фотоморфогенетическая реакции: рост гипокотиля или мезокотиля резко подавляется, усиливается рост эпикотиля (первого настоящего междоузлия) и листьев. Содержание этилена в зоне крючка снижается и крючок распрямляется. Растение зеленеет и переходит к фатотрофному типу питания.

Благодаря дальнейшему росту главного, боковых и прида· точных корней и формированию побегов за счет увеличения числа метам еров, ветвления, роста листовых пластинок, утолшения стебля растение к концу ювенильного этапа накапливает значительную вегетативную массу.

Продолжительность ювенильного периода у разных видов растений неодинакова: от нескольких недель (однолетние травы) до десятков лет (у древесных). Проростки по многим параметрам не похожи на взрослые растения. Различия часто хорошо заметны в форме листьев (хлопчатник, огуреи, ИПО.'v1ея и др.). У некоторых растений наблюдаются различия и во внутреннем строении. Так, у проростков папоротника проводящая система организована проще, чем у взрослых растений. У ювенильных растений менее мощная верхушечная меристе.'vш. Морфологическим признаком ювенильности в ряде случаев может служить также характер роста растения. Так, плющ в ювенильном состоянии представляет собой лазящий кустарник. а при переходе к взрослому состоянию образует вертикальныЙ куст.

Этап молодости характеризуется полным отсутствием цветения или цветение слабо выражено даже при самых благо' приятных для этого условиях. Здесь ярко проявляется ролЬ компетенции, т. е. готовности специфически реагировать на то или иное индуцирующее воздействие. В данном случае ювенильное растение не обладает компетенцией к факторам, вызывающим закладку органов полового или вегетаушного размножения. Это может быть связано с отсутствцем в органахмишенях, воспринимающих гормоны, белков-рецепторов, участвующих в индукции генеративного развития.

Однако отсутствие цветения само по себе не может служиТЬ показателем ювенильности, так как многие растения, находЯСf, в зрелом состоянии, долго не зацветают без необходимых Д.1Я этого условий. Поэтому более надежными критериями юве-

11.1.3

'"

Этап старости

и отмирания

.,

11.1. Этапы онтогенеза 8ЫСWИХ растений

341

нильности служат описанные выше МОРфОЛОПf'lеСКllе пр"знаКI1. например форма .1нстьев.

Для ювенильных растений характерна знаЧlIтельно большая способность к корнеобразованию, что с давних пор IIспользуется в практике садоводства. Предполагается. что лучшая укореняемость ювенильных черенков - следствие более высокого содержания в них ауксинов. Однако обработка ауксином взрослых черенков не вызывает возврата к ювеНИ.1ЫIOМУ состоянию по морфологическим признакам. хотя и УСИЛlIвает способность к корнеобразованию.

Ювенильное состояние поддерживается специфическим соотношением гормонов. В ряде случаев (например. у плюща) обработка гиббереллином приводит к обраЗОВ<lНИЮ ювенильных листьев или К продлению ювенильного состояния.

Переход от ювенильного типа роста к зрелому наиболее хорошо заметен у древесных растений. У бука, например, возможно сосуществование всех фаз развития от ювенильности до зрелости. Это свойство древесных растений широко используется в садоводстве, когда для получения ювенильных растений отбирают черенки от основания сеянца, а черенки, взятые из верхних, более зрелых ярусов, укореняют или прививают для получения быстро зацветающих и плодоносящих растений.

* * *

Этап зрелости u раЗМНО:JIсения, т. е. период готовности к зацветанию и образованию органов вегетативного размножения, период закладки и роста органов размножения, формирования семян и плодов имеет особое значение в жизни растений и будет рассматриваться в гл. 12. Этап размножения растений в физиологическом плане изучен подробнее, чем другие этапы онтогенеза. В этот период растение наиболее жизнеспособнр. оно сформировало вегетативную массу, достаточную для обеспечения роста и развития цветков, семян и плодов, которые являются гетеротрофными органами.

Этап старости и отмирания включает в себя период от полного прекрашения плодоношения до естественной смерти организма. Это период прогрессирующего ослабления жизнедеятельности.

Продолжительность жизни растений, принадлежащих к разным таксономическим группам и различным жизненным формам, варьирует в очень широких пределах:

|

Секвойя |

5000 |

лет |

Костер безостый |

10-30 лет |

|||

|

дуб. |

1500 |

» |

Клевер. |

|

|

2-5 |

» |

|

Ель |

1200 |

» |

Двулетники |

(ка- |

|

|

|

|

Липа |

1000 |

» |

пуста |

и |

др.) |

2 года |

|

|

Сосна |

500 |

» |

Однолетники |

|

|

|

|

|

Виноград |

80-100 |

» |

(многие |

травы) |

I год |

|

|

|

Тау-сагыз . |

100 |

» |

Эфемеры |

|

|

2-4 недеJТИ |

|

Это свидетельствует о генетической детерминированности нормы времени жизни каждого вида.

Старение и смерть - завершающие фазы онтогенеза любого многоклеточного растения, но термин «старение» может

![]()

![]()

342

Рис. 11.4

Типы старени,. растений. А - растение отмираетпопностью. Ботмирает только надземна,. часть. В - одновременное старение и опадение всех листьев, Г - постепенное старение листьев

11. Рост и развитие растений

А

Б

в

г

быть применим не только к целому растению, но и к 01дельным его органам - листьям, плодам, частям цветков. Это r вид старения изучен наиболее полно, в то время как механизмы старения целого растения исследованы недостаточно.

Для растений характерны разные типы старения (рис. 11.4), Так, однолетние растения отмирают целиком. У многолетних трав ежегодно полностью отмирает надземная часть, а корневая система и другие подземные части остаются жизнеспособными. У многих растений в процессе роста стареют и отмирают ранее образовавшиеся нижние листья. У листопадных деревьев осенью одновременно стареют и опадают все листья.

В процессе старения в листьях снижается содержание хлорофилла, белков, нуклеиновых кислот, падает интеНСИВНОСl'Ь фотосинтеза, деl'радируют внутриклеточные органоиды. Одновременно активируются гидролитические ферменты, что на заключительном этапе старения приводит к автолизу.

Процесс старения органа завершается его опадением. Пере.'1 опадением листа или плода в основании черешка или плодоножки образуется отде:luте./ЬНЫЙ слой, представляюший собой зону, состояшую из клеток, ориентированных под прямыми углами к оси черешка (рис. 11.5). Размягчаются и частично растворяются клеточные стенки или срединные пластинки клеток отделительной зоны. Этот процесс индуцируется этиленом, вырабатываемым стареюшими листьями.

Старение изолированных листьев задерживается при обрнботке их цитокинином, который стимулирует синтез РНК, белков и аттрагируюшую активность клеток (см. рис. 2.8 и 2.9). У некоторых растений задержка старения может вызываться также ауксином и гиббереллинами. Абсцизовая кислота и этилен, наоборот, ускоряют процессы старения.

Одной из первых гипотез, объясняюших механизм старения целого растения, была гипотеза немецкого физиолога растений Г. Молиша, основанная на том, что у монокарпических растений - однолетних, двулетних (например, капуста) и некоторых

f. 11.5

,

раЗО8ание отделиьного слоя при опаии листа

11.1. Этапы онтогенеза высших астений

343

Стебель

Черешок листа

СОСУдИстый пучок

Зона отделения

Эпидерма

многолетних (агава, бамбук), цветущих лишь один раз, старение наблюдается сразу после цветения и созревания плодов~ По мнению Молиша, старение вызывается оттоком большей части питательных веществ к развивающимся репродуктивным органам и отмирание наступает от истощения. Эта точка зрения подтверждается тем, что срезание цветков может задержать или даже предотвратить старение целого растения. Против этой гипотезы, однако, говорит тот факт, что удаление мужских цветков у двудомных растений также задерживает старение, хотя значительного оттока ассимилятов к цветкам в данном случае не происходит. Кроме того, у некоторых растений старение индуцируется определенным фотопериодом. Возможно, старение вызывается нарушением соотношения фитогормонов, возникающим как под действием внешних стимулов, так и внутренних факторов.

По мнению В. О. Казаряна (1959), основную роль в процессах старения играет функциональная корреляция между корнями и листьями: причиной ослабления роста и наступления старения может быть отставание развития корневой системы. Согласно этой концепции старение во время формирования плодов определяется угнетением роста корней из-за прекращения поступления в них ассимилятов. Уменьшение активности корней приводит к нарушению водного режима, фотосинтеза,

344

Рис. 11.6

Схема распределения меристем в стебле

11.2

Дифференцировка и рост растений

11. Рост и развитие растений

Зрелые элементы ксилемы

Камбий

Апикальная меристема

Незре:lЬ" ЭJJСМСНТbJ фло)мь(

Интеркапярная меристема

синтеза белков и т. д., что снижает общую жизнедеятельность растений.

у поликарпических растений, цветущих много раз, например у деревьев, по мере увеличения высоты ствола связь между листьями и корнями также ухудшается. Можно думать, что угнетение роста корней, чем бы это ни было вызвано, приводит К уменьшению поступления цитокинина в надземные органы и снижению пролиферативной активности апикальных меристем побега, что и служит причиной старения целого растения.

Старение имеет большое биологическое значение. Оно является одним из способов адаптации растений к неблагоприятным условиям внешней среды. Кроме того, старение, повидимому, способствует более быстрой эволюции, так как ускоряет смену поколений, т. е. «оборачиваемость» генетического материала.

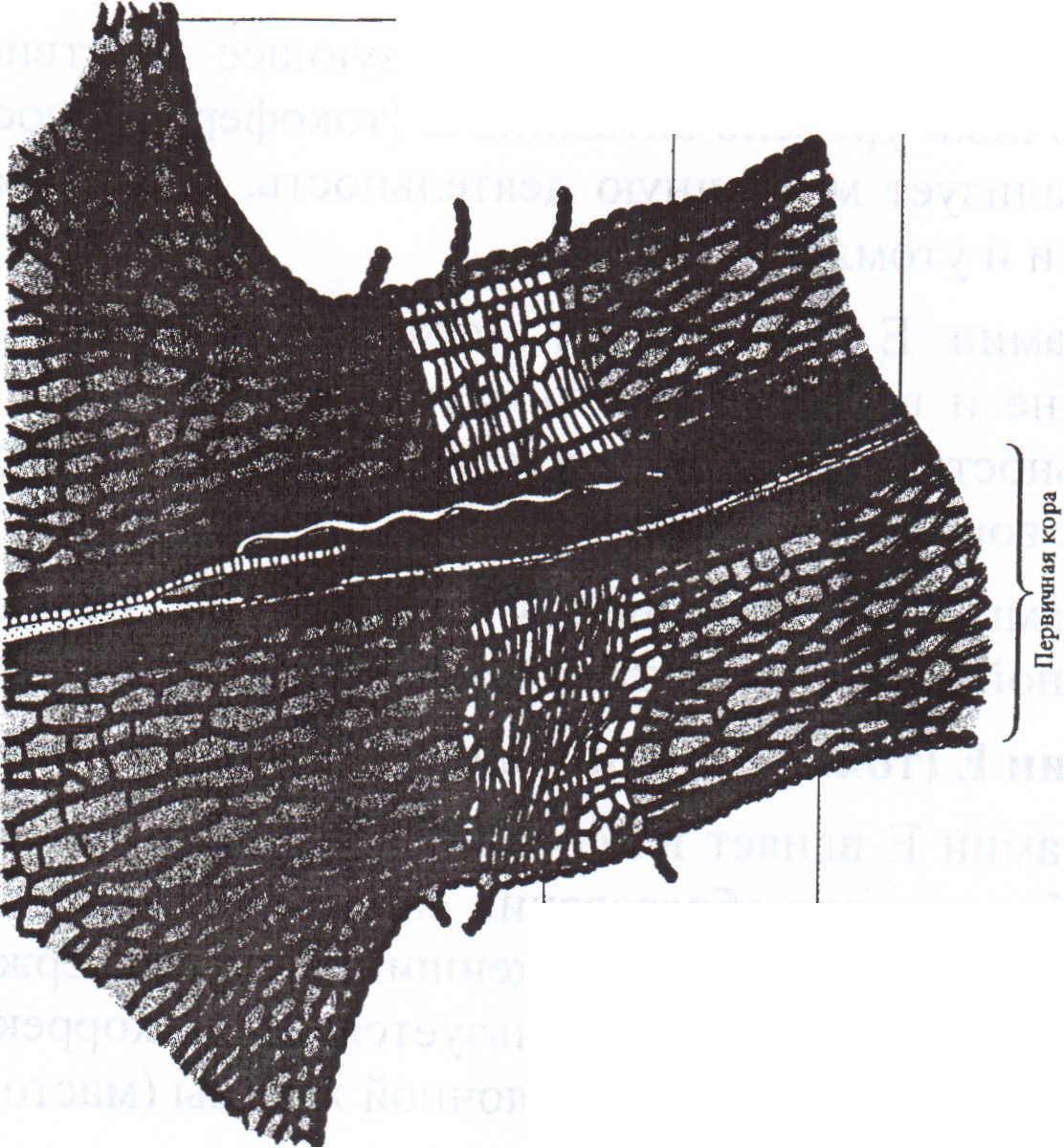

Растения в отличие от животных в течение всей жизни растут, образуя новые ткани и органы, которые закладываются в эмбриональных зонах - меристемах, где все клетки делятся. Существование меристем поддерживается инициальными K:leтками (uнициалями), способными к делению неопределенно длительное время. Апикальные (верхушечные) меристемы расположены на концах побегов и корней. Латеральные (боковЬ1е) меристемы образуют слои клеток вдоль каждого побега и корня (у двудольных растений). К ним относятся первичные латеральные меристемы - прокамбий и пери цикл и вторичныекамбий и феллоген. В основании молодых междоузлий и листьев функционируют интеркалярные (вставочные) мернстемы (рис. 11.6). При повреждении у растений активируютСЯ меристемы, за счет которых регенерируют ткани, оргаНbI и целые организмы.