'.

![]()

l' ,1 J н:о I i

р()ст И Р;\'JВИТI1Е Р"\СТЕilИН

«Наиболее выдающаяс-ч черта в жизни растения заключается в том, что оно растет,' на это указывает самое название его»,

к. А. ТимиРJlЗев

В предыдущей главе были рассмотрены процесеы, Связанные с превращением питательных веществ в вещества и структуры самой клетки и этапы ее развития. Все эти процессы, несомненно, относятся к явлениям роста и развития растительного организма в целом. Однако целесообразнее было обсудить внутриклеточные процессы предварительно, так как ведущим фактором роста многоклеточного организма является взаимодействие клеток с участием межклеточных систем регуляции и под контролем доминирующих центров.

Несколько слов о терминах, применяемых при изучении роста и развития растений.

\()нтогенезом (от греч, «оп», род. падеж «ontos» - существо, лат. genesis - происхождение, процесс образования) называют индивидуальное развитие организма от зиготы (или вегетативного зачатка) до естественной смерти2>,Lв ходе онтогенеза реализуется наследственная информация организма (генотип) в конкретных условиях окружающей среды, в результате чего формируется фенотип, т. е. совокупность всех признаков и свойств данного индивидуального организм~ •

(!ЕЧвитие - это качественные изменения в структуре и функциональной активности растения и его частей (органов, тканей и клеток) в процессе онтогенеза. Возникновение качественных различий между клетками, тканями и органами получило название дифференцировки. В понятие «развитие» входят также и возрастные изменениJ})

(j>ocm - необратимое увеличение размеров и массы клетки, органа или всего организма, связанное с новообразованием элементов их структур. Понятие «рост» отражает количественные изменения, сопровождающие развитие организма или его частеji2

Если считать, что термины «развитие растений» и «онтогенез» тождественны, то соподчинение всех этих пОНЯТИЙ можно представить в виде следующей схемы:

Онтогенез (развитие растений)

+

Рост

дифференцировка

Возрастные изменения

I См: М, Х, Чайлахян и др. Терминология роста и развития высших растений. М., 1982.

.'

![]()

11,1

"апы онтогенеза и зы развития покрыеменных растений

11.1 l·j~~!!!I!!!!!I!!!!!IJIIII!II!I

Этапы онтогенеза высших растений

11.1.1

t

3нбрионопьный :»тап

11.1. Этапы онтогенеза высших астений

ЗЗ5

Зародышевый мешок

ri'"

"'* •. ~.

I ",."" ~.'

~'~O<;'«":"ij

/ ~. ~</ ,о' ••.• "'. Зрелый П'<тик

If .•. ~... :."

((i ."'''' .. .f:'';'!'

", ~~ /' tf':;": Пыльдевые зерна

. ~~:/~ I

l ' • Тетрад. микроспор

~coxpaн.eтc.

ТОЛЬКО одна

-

".гаспора t

~ ~Пыльник С "атерниеки,,"

СемR3Зчаток клетками микроспор

. с чеТЫРЬМ1I

, меrаспорами

\1 ~'" .... .~

Моnопой пестик"

Оrmопотворение

Проросток /

-~

ЮВЕнильныА ЭТАП

ЭТАП СТАРОСТИ

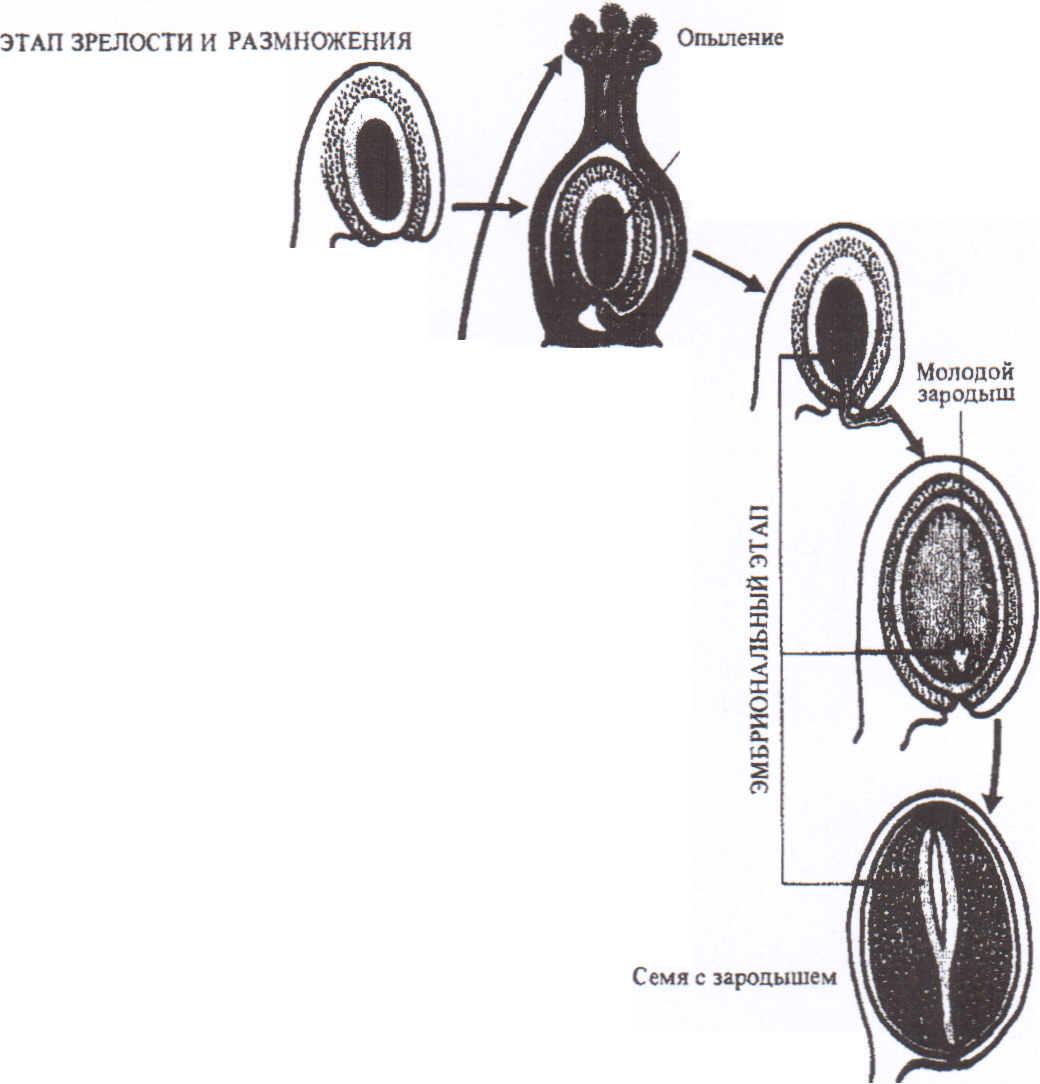

Развитие высших растений подразделяют на четыре этапа: 1) эмбриональный, 2) ювенильный (молодость), 3) репродуктивный (зрелость), 4) старость (рис. 11.1).

Эмбриональный этап онтогенеза семенных растений охватывает развитие зародыша от зиготы до созревания семени включительно (см. рис. 11.1).

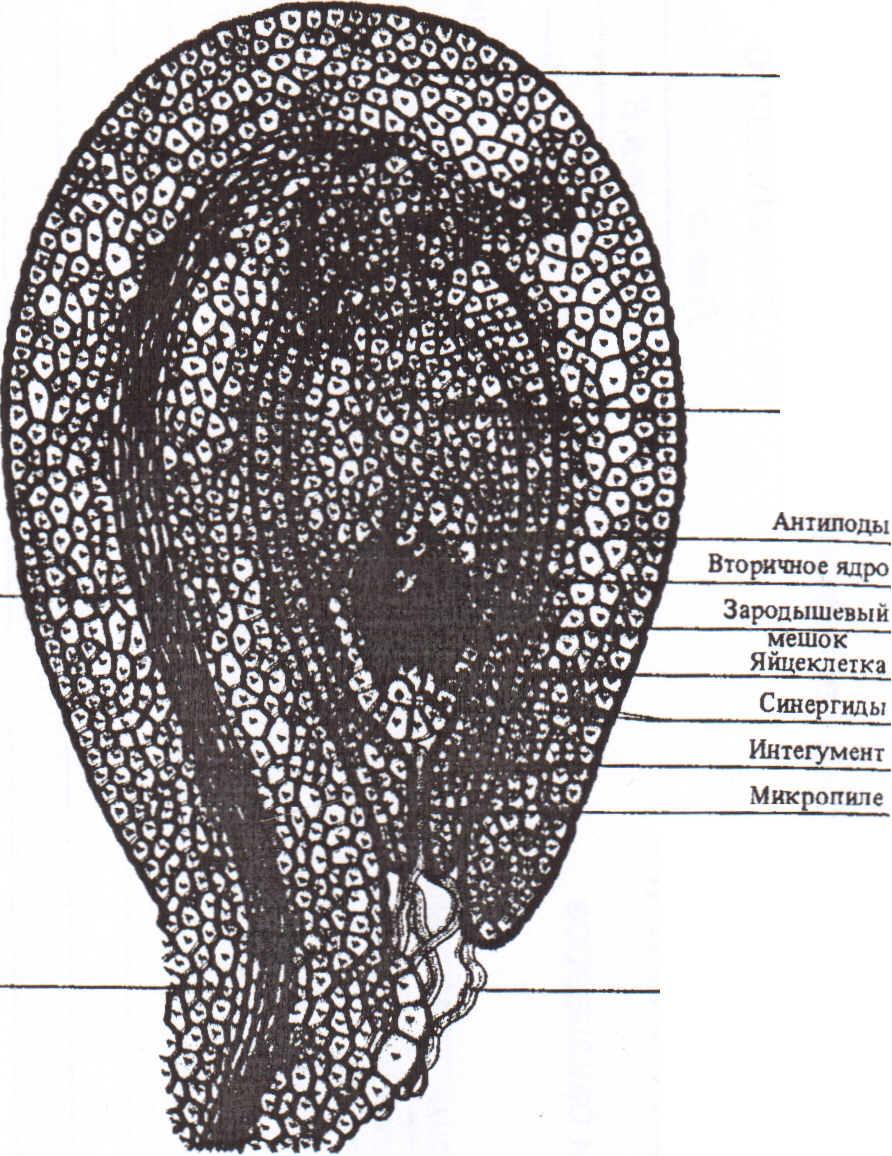

Зигота у покрытосеменных образуется в результате слияния спермия пыльцевой трубки (мужской геметофит) с яйцеклеткой зародышевого мешка (женский гаметофит). В зародышевом мешке у покрытосеменных происходит открытое С. Г. Навашиным двойное оплодотворение, состоящее в слиянии второго спермия пыльцевой трубки со вторичным (диплоидным) ядром пентральной клетки зародышевого мешка, что в дальнейшем приводит к образованию эндосперма. Зародышевый мешок (рис. 11.2) находится в нуцеллусе, окруженном интегументом (от лат. integumentum - покров). Нуцеллус используется для питания зародыша и реже преврашается в запасающую ткань - перисперм.

Яйцеклетка в зародышевом мешке уже поляризована, т. е. пв ее половины. обращенные к микропиле (пыльцевход ) и

336

Рис. 11.2

Строение семяпочки ириса (по ДодельПорт)

~r,,~Чi{iН/ ~/~I

LI'j~ ..

11. Рост и развитие растений

ПРОВОIlЯщкii rryчок

Хапаза

Нуцеллус

ПЛацента

Пьшьцевая трубка

к халазе (основанию), имеют разное строение: ядро сдвинуто к халазальному полюсу, а в микропилярной половине располо-

жена крупная вакуоль. •

Зародыши проходят ряд последовательных фаз развития.

Для большинства двудольных это проэмбрио, глобулярная, сердцевидная, торпедовидная (торпедо) и созревания (рис. 11.3).

После оплодотворения зигота некоторое время (от нескольких часов до нескольких суток) находится в латентном состоянии. За это время в ней возрастает синтез РНК, она увеличивается в объеме. Триплоидное ядро центральной клетки зародыше го мешка начинает делиться первым, образуя эндосперм. Для развития эндосперма нужны ИУК и цитокинин, которые поступают из нуцеллуса и из плаценты (место прикрепления семяпочки к стенке завязи).

При первом делении зиготы, плоскость которого перпендикулярна к оси ее поляризации, дочерняя клетка, обращенная к ми кропиле, выглядит более крупной и при дальнейЩ~М делении образует однорядную нить клеток, называемую JCуспензОром (подвеском). Функции суспензора: 1) удлиняясь, вдвигатЬ развивающийся зародыш в ткань эндосперма, 2) служить гаусторией, поглощающей вещества из нуцеллуса и интегумента и передаюшей их зародышу, 3) синтезировать фитогормоны. Часть клеток суспензора, примыкающая к зародышу, у некОторых видов позднее входит в его состав в к чест е апикалЬ-

ис. 11.3

![]()

СНО8ные фазы разтия зародыша пастуьей сумки

![]()

11.1. Этапы онтогенеза высших растений

ЗЗ7

ГЛОБУЛЯРНАЯ СЕРДЦЕВИДНАЯ ТОРПЕДО

ФАЗА ФАЗА

ной меристемы и корневого чехлика зародышевого корня. Две синергиды, примыкающие к яйцеклетке, выполняют функцию гаусторий, поглощая вещества из нуцеллуса. Аналогичную функцию гаусторий осуществляют и клетки-антиподы, находящиеся рядом с эндоспермом.

Вторая клетка у двухклеточного зародыша, обращенная к эндосперму и халазальному полюсу, дважды делится в продольном по отношению к первичной оси поляризации направлении, образуя квадрант (рис. 11.3). Затем каждая из четырех клеток будущего зародыша у многих двудольных делится поперек, в результате чего формируется октант. Четыре дистальные (периферические) клетки октанта при дальнейшем делении сформируют семядоли и апекс побега, а четыре проксимальные - гипокотиль и базальную часть корня. Однако на этой фазе развития зародыша еще нет видимой дифференuиации клеток, и зародыш, состояший последовательно из одной, двух, четырех и восьми клеток, назыnают пРО:Нfбрuо. По мере развития зародыша концентрация ИУК в клетках постепенно возрастает, происходит постоянный приток цитокинина. Последняя клетка суспензора, примыкающая к октанту, становится гuпофitзой - инициальной клеткой корневого полюса и морфологически выделяется (рис. 11.3).

Все восемь клеток проэмбрио делятся периклинально (т. е. плоскость их деления параллельна поверхности октанта), повидимому, из-за распределения сил механического давления, направленного изнутри к поверхности. Эта фаза развития называется глобулярной. Наружные клетки в дальнейшем сформируют протодерму, а внутренние дадут начало первичной коре и центральному цилиндру. На этой фазе особенно необходим цитокинин. Фитогормоны поступают главным образом из развивающегося эндосперма, который играет ведущую роль в развитии зародыша.

Следующая фаза развития зародыша получила название сердцевидной. В морфологически верхней части глобулярного зародыша наблюдается интенсивное билатеральное деление

ЗЗ8

![]()