- •1. Упос как составная часть системы передачи информации. Предмет и задачи курса.

- •2. Использование теории оптимального приема при проектировании упос. Основные задачи приема. Структура оптимального приемника.

- •3. Искажение сигнала при его распространении. Замирания сигнала.

- •4. Общие подходы к построению линейного тракта упос.

- •5. Структура линейного тракта супергетеродинного приемника. Зеркальный канал приема.

- •6. Комбинационные каналы приема.

- •7. Супергетеродин с двукратным преобразованием частоты.

- •8. Инфрадин.

- •9. Источники электрического шума в линейном тракте.

- •10. Коэффициент шума и шумовая температура.

- •11.Шумовая температура антенны. Коэффициент шума пассивного устройства.

- •12. Коэффициент шума последовательности шумящих четырехполюсников.

- •13.Чувствительность приемного устройства.

- •14.Основные нелинейные эффекты в линейном тракте.

- •15.Частотная избирательность приемного устройства. Полоса пропускания.

- •16.Автоматическая подстройка частоты гетеродина. Линейный режим.

- •17.Нелинейный режим автоматической подстройки частоты гетеродина.Особенности эксплуатации приемного устройства.

- •Поведение апч при замираниях сигнала

- •18.Система автоматической регулировки усиления. Назначение. Принципы построения.

- •19.Амплитудная характеристика системы автоматической регулировки усиления. Параметры системы автоматической регулировки усиления.

- •20.Коэффициент передачи одноконтурной входной цепи.

- •21.Режимы максимального усиления и согласования для входной цепи.

- •22. Способы настройки входной цепи. Особенности электронной настройки.

- •23. Зависимость резонансного коэффициента передачи входной цепи от частоты настройки (индуктивная связь с антенной).

- •24. Внутриемкостная связь контура входной цепи с нагрузкой и индуктивная связь с антенной – коэффициент передачи.

- •25. Особенности входных цепей для настроенных антенн.

- •26. Коэффициент усиления одноконтурного однокаскадного урч.

- •27. Влияние внутренней обратной связи на устойчивость одноконтурного урч.

- •28. Повышение устойчивости урч

- •29. Усилитель промежуточной частоты – два принципа построения. Виды полосовых фильтров для упч.

- •30. Преобразование частоты. Требования к смесителям. Искажение сигналов.

- •31. Схемотехника смесителей. Гетеродины.

- •32. Последовательный диодный амплитудный детектор – принцип работы. Коэффициент передачи в режиме сильного сигнала.

- •Режим сильного сигнала

- •33. Нелинейные искажения в амплитудном детекторе.

- •34. Воздействие помех на ад.

- •35. Анализ ад в режиме слабого сигнала.

- •36. Параллельный и транзисторный ад.

- •37 Фазовые детекторы (фд)

- •38. Частотные детекторы (чд)

- •39 Воздействие помех на чд. Схемы порогопонижения.

- •Воздействие сильных помех на чд

- •40. Прием ам и обп сигналов

- •41. Прием чм сигналов.

- •42. Прием фазоманипулированных сигналов. Демодулятор офм-сигналов. Формирователь опорного напряжения.

- •43. Многоуровневая фм(мфм)

- •44. Прием сигналов с минимальным частотным сдвигом (чммс)

- •45. Прием сложных сигналов

- •46. Прием с перестройкой рабочей частоты(ппрч)

- •47. Подавление замираний с помощью пространственно-разнесенного приема

- •48.Адаптивная компенсация помех.

- •49. Компенсатор узкополосных синфазных помех.

- •50. Компенсатор помех с квадратурными каналами обработки сигнала.

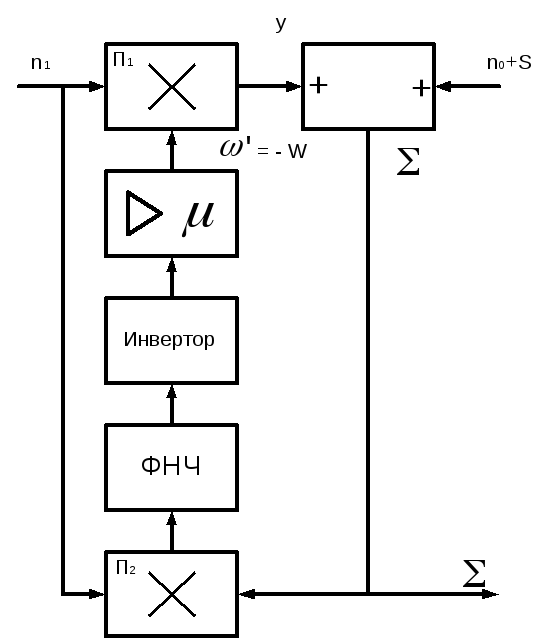

49. Компенсатор узкополосных синфазных помех.

С овокупность

овокупность![]() П2

и ФНЧ образует коррелятор, который

вычисляет величину взаимной корреляции

между процессами Σ и n1.

Σ – это выход компенсатора, а n1

выход антенны на помеху. После

инвертировании полярности сигнала

выход сигнала коррелятора поступает

на усилитель постоянного тока с усилением

μ. Выход усилителя с точностью соответствует

весовому коэффициенту W,

на который умножается сигнал дополнительной

антенны n1.

В

П2

и ФНЧ образует коррелятор, который

вычисляет величину взаимной корреляции

между процессами Σ и n1.

Σ – это выход компенсатора, а n1

выход антенны на помеху. После

инвертировании полярности сигнала

выход сигнала коррелятора поступает

на усилитель постоянного тока с усилением

μ. Выход усилителя с точностью соответствует

весовому коэффициенту W,

на который умножается сигнал дополнительной

антенны n1.

В

![]() происходит компенсация помехи с выхода

сигнала антенныn0

сигналом

y.

Покажем, что коэффициент ω’ соответствует

ωопт

, при котором обеспечивается наибольшая

компенсация помех.

происходит компенсация помехи с выхода

сигнала антенныn0

сигналом

y.

Покажем, что коэффициент ω’ соответствует

ωопт

, при котором обеспечивается наибольшая

компенсация помех.

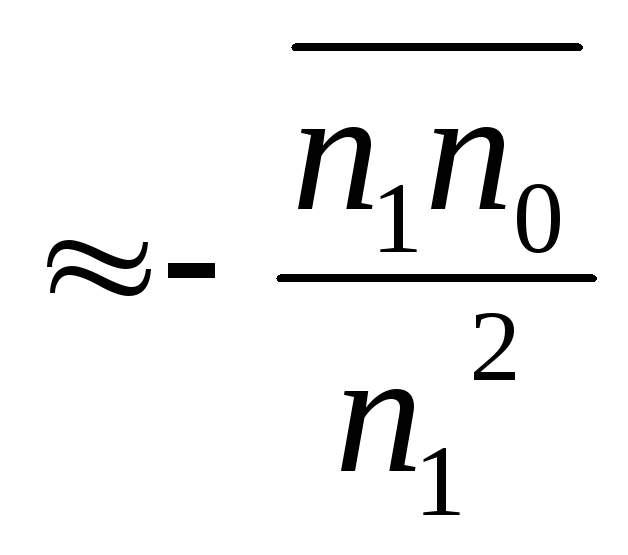

ω’=![]() μ;

Σ=n0+S+y=n0+S+n1ω’;

ω’=

μ;

Σ=n0+S+y=n0+S+n1ω’;

ω’=![]() μ=

-μ(

μ=

-μ(![]() +

+![]() +

+![]() ω’)

ω’)

![]() =0

т.к. сигнал и помеха не коррелируемые

=0

т.к. сигнал и помеха не коррелируемые

ω’=-μ(![]() )-μ

)-μ![]() ω’)

ω’=

ω’)

ω’=

=-

ωопт

(при μn12>>1)

=-

ωопт

(при μn12>>1)

Доказано, что данная схема обеспечивает максимально возможное подавление помехи.

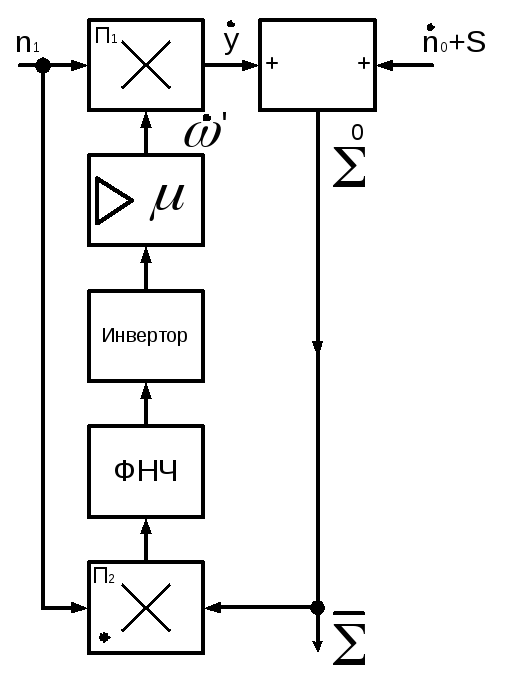

50. Компенсатор помех с квадратурными каналами обработки сигнала.

Синфазность помех n1 и n0 это лишь гипотетическая ситуация. На практике в случае узкополосности помех n1 и n0 отличны по фазе. Рассмотрим схему компенсатора который обеспечивает подавление в этом случае.

В ектор

помехиn0

раскладывается на две квадратурные

компонента:

ектор

помехиn0

раскладывается на две квадратурные

компонента:

1)синфазен n1 2)ортогонален n1

n1 и n0 синфазны, взаимно компенсируются в синфазном канале.

С целью упрощения вычислений, анализ

схемы квадратурного компенсатора

следует проводить используя компл.

огибающие сигналы. В этом случае схема

компенсатора помех выглядит следующим

образом:

целью упрощения вычислений, анализ

схемы квадратурного компенсатора

следует проводить используя компл.

огибающие сигналы. В этом случае схема

компенсатора помех выглядит следующим

образом:

ώ’=-μ![]()

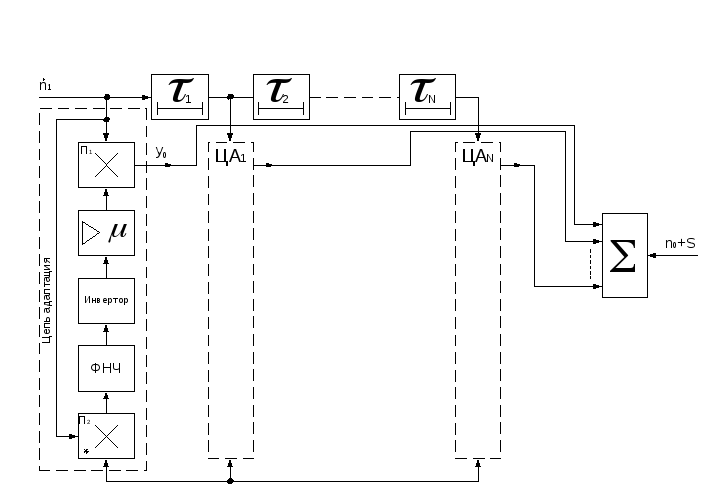

Компенсатор широкополосных помех.

Е сли

помехиn1

и n0

достаточно широкополосные и приходят

на соответствующие антенны с большим

запаздыванием, то использование

вышеосмотренных схем оказывается не

эффективным. Т.к. фазовые соотношения

для различных спектральных компонент

оказывается разными , чтобы обеспечить

компенсацию помех.

сли

помехиn1

и n0

достаточно широкополосные и приходят

на соответствующие антенны с большим

запаздыванием, то использование

вышеосмотренных схем оказывается не

эффективным. Т.к. фазовые соотношения

для различных спектральных компонент

оказывается разными , чтобы обеспечить

компенсацию помех.

Диапазон задержки.

Количество элементов задержки определяется максимально возможным запаздыванием одного помехового сигнала относительно другого, а величина времени задержки одного элемента определяется требуемой степенью подавления помехи. Чем меньше задержка в элементе, тем глубже взаимная компенсация.

Совокупность элементов задержки и цепей адаптации – называется адаптивным фильтром.

Адаптивные антенные решетки.

Т.к. на практике не известно направление на источник помехи, то взаимную компенсацию помех осуществляют с помощью адаптивных антенных решеток, когда каждый элемент был всенаправлен и в каждом канале стоит свой адаптивный трансверсальный фильтр. Если мощность помехи >> мощности сигнала, то адаптивный трансверсальный фильтр настраивается на подавление мощной помехи (он не замечает слабого сигнала). В диаграмме направленности формируется провал в направлении действия помехи. Чем больше элементов решетки, тем с большего количества направлений можно подавлять одновременно помехи. Данные антенные решетки используются в радиолокации.