- •I. Предмет и задачи геологии.

- •2. Цикл геологических наук.

- •3. Методы изучения земных недр.

- •4. Строение Земли.

- •5. Земная кора.

- •[Править]Идея возникновения мира

- •[Править]Дата возникновения Вселенной

- •]Наука и естествознание [править]Большой взрыв

- •[Править]Другие теории

- •[Править]Креационизм и другие ненаучные концепции

- •[Править]Каббала о Творении

- •[Править]Религия и философия

- •Происхождение Солнечной системы

- •1.Строение Вселенной и Солнечной системы.

- •2.Гипотезы происхождения Солнечной системы и Земли.

- •3.Основные этапы геологической истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы и живого мира.

- •3.2.Эволюция атмосферы

- •3.3.Эволюция гидросферы.

- •3.4.Эволюция животного мира (биосферы).

- •[Править]История Земли

- •[Править]Строение Земли

- •[Править]Форма

- •[Править]Химический состав

- •[Править]Внутреннее строение

- •[Править]Земная кора

- •[Править]Мантия Земли

- •[Править]Ядро Земли

- •Орбита и вращение Земли

- •Географическая оболочка

- •[Править]Гидросфера

- •[Править]Атмосфера

- •[Править]Биосфера

- •Вещественный состав земной коры

- •Классификация минералов

- •Магматические горные породы

- •Строение земной коры

Строение земной коры

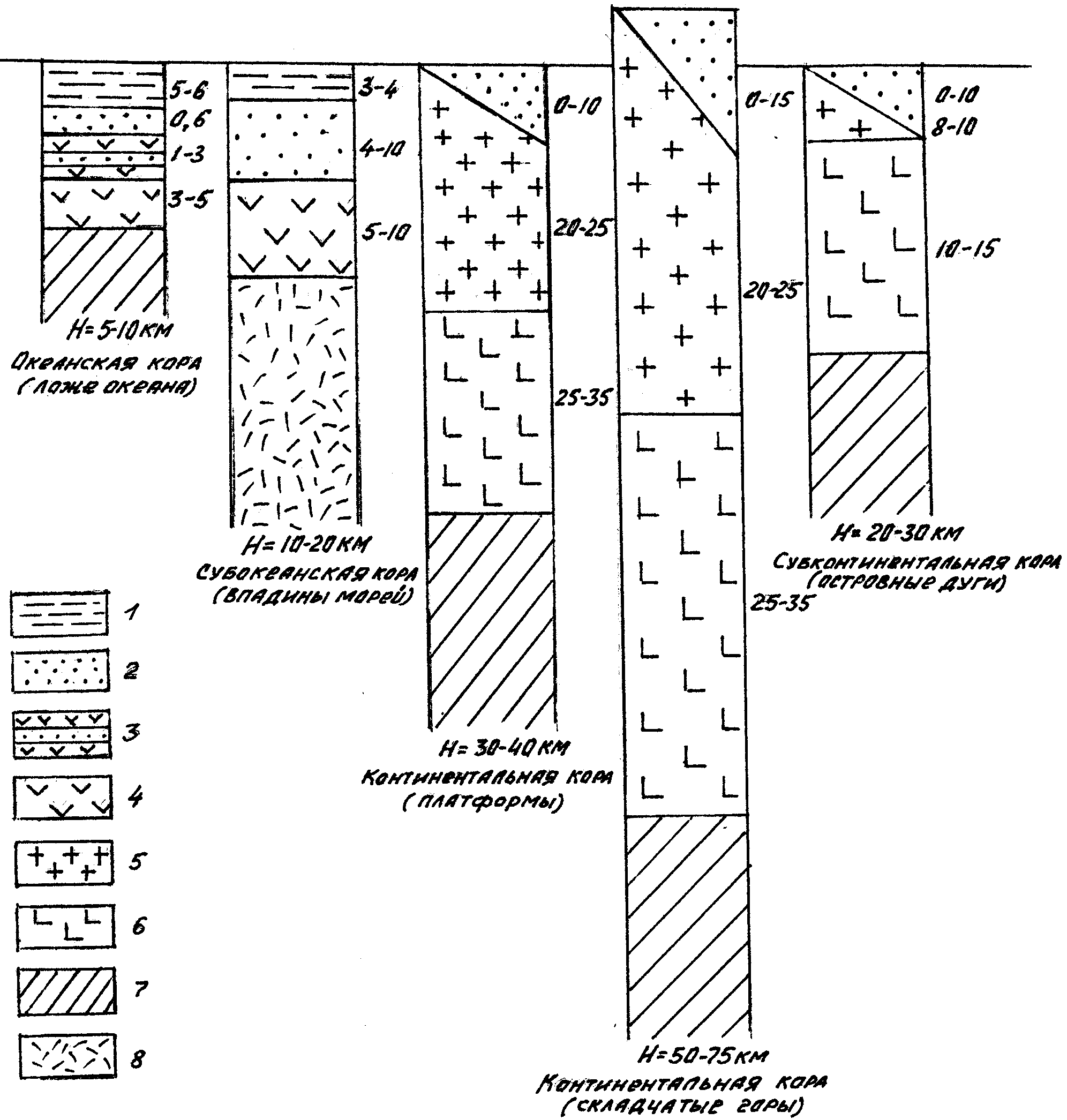

Типы коры. В разных регионах соотношение между различными горными породами в земной коре различно, причем обнаруживается зависимость состава коры от характера рельефа и внутреннего строения территории. Результаты геофизических исследований и глубоко бурения позволили выделить два основных и два переходных типа земной коры. Основные типы маркируют такие глобальные структурные элементы коры как континенты и океаны. Эти структуры прекрасно выражены в рельефе Земли, и им свойственны континентальныйи океанический типы коры (рис. III.6).

Рис. III.6. Типы земной коры:

1 - вода, 2 - осадочный слой, 3 - переслаивание осадочных пород

и базальтов, 4 - базальты и кристаллические ультраосновные породы,

5 - гранитно-метаморфический слой, 6 - гранулитово-базитовый слой,

7 - нормальная мантия, 8 - разуплотненная мантия

Континентальная кора развита под континентами и, как уже говорилось, имеет разную мощность. В пределах платформенных областей, соответствующих континентальным равнинам, это 35-40 км, в молодых горных сооружениях - 55-70 км. Максимальная мощность земной коры - 70-75 км - установлена под Гималаями и Андами. В континентальной коре выделяются две толщи: верхняя - осадочная и нижняя - консолидированная кора. В консолидированной коре присутствуют два разноскоростных слоя: верхний гранито-метаморфический4, сложенный гранитами и гнейсами, и нижний гранулитово-базитовый5, сложенный высокометаморфизированными основными породами типа габбро или ультраосновными магматическими породами. Гранито-метаморфический слой изучен по кернам сверхглубоких скважин; гранулитово-базитовый - по геофизическим данным и результатам драгирования, что все еще делает его существование гипотетическим.

В нижней части верхнего слоя обнаруживается зона ослабленных пород, по составу и сейсмическим характеристикам мало чем отличающаяся от него. Причина ее возникновения - метаморфизм пород и их разуплотнение за счет потери конституционной воды. Вполне вероятно, что породы гранулитово-базитового слоя - это все те же породы, но еще более высоко метаморфизированные.

Океанская кора характерна для Мирового океана. Она отличается от континентальной по мощности и составу. Мощность ее колеблется от 5 до 12 км, составляя в среднем 6-7 км. Сверху вниз в океанской коре выделяются три слоя: верхний слой рыхлых морских осадочных пород до 1 км мощностью; средний, представленный переслаиванием базальтов, карбонатных и кремнистых пород, мощностью 1-3 км; нижний, сложенный основными породами типа габбро, часто измененными метаморфизмом до амфиболитов, и ультраосновными амфиболитами, мощность 3,5-5 км. Первые два слоя пройдены буровыми скважинами, третий охарактеризован материалом драгирования.

Субокеанская кора развита под глубоководными котловинами окраинных и внутренних морей (Черное, Средиземное, Охотское и др.), а также обнаружена в некоторых глубоких впадинах на суше (центральная часть Прикаспийской впадины). Мощность субокеанской коры 10-25 км, причем увеличена она преимущественно за счет осадочного слоя, залегающего непосредственно на нижнем слое океанской коры.

Субконтинентальная кора характерна для островных дуг (Алеутской, Курильской, Южно-Антильской и др.) и окраин материков. По строению она близка к континентальной коре, но имеет меньшую мощность - 20-30 км. Особенностью субконтинентальной коры является нечеткая граница между слоями консолидированных пород.

Таким образом, различные типы земной коры отчетливо разделяют Землю на океанические и континентальные блоки. Высокое положение континентов объясняется более мощной и менее плотной земной корой, а погруженное положение ложа океанов - корой более тонкой, но более плотной и тяжелой. Область шельфа подстилается континентальной корой и является подводным окончанием материков.

Структурные элементы коры. Помимо деления на такие планетарные структурные элементы как океаны и континенты, земная кора (и литосфера) обнаруживает регионы сейсмичные (тектонически активные) и асейсмичные (спокойные). Спокойными являются внутренние области континентов и ложа океанов - континентальные и океанические платформы. Между платформами располагаются узкие сейсмичные зоны, которые маркируются вулканизмом, землетрясениями, тектоническими подвижками. Эти зоны соответствуют срединно-океаническим хребтам и сочленениям островных дуг или окраинных горных хребтов и глубоководных желобов на периферии океана.

В океанах различают следующие структурные элементы:

- срединно-океанические хребты - подвижные пояса с осевыми рифтами типа грабенов;

- океанические платформы - спокойные области абиссальных котловин с осложняющими их поднятиями.

На континентах основными структурными элементами являются:

- горные сооружения (орогены6), которые, подобно срединно-океаническим хребтам, могут обнаруживать тектоническую активность;

- платформы - в основном спокойные в тектоническом отношении обширные территории с мощным чехлом осадочных горных пород (рис. III.3, б).

Горные сооружения имеют сложное внутреннее строение и историю геологического развития. Среди них выделяются орогены, сложенные молодыми допалеогеновыми морскими отложениями (Карпаты, Кавказ, Памир), и более древние, сформированные из раннемезозойских, палеозойских и докембрийских пород, испытавших складкообразовательные движения. Эти древние хребты были денудированы, нередко до основания, а в новейшее время испытали вторичное поднятие. Это возрожденные горы (Тянь-Шань, Алтай, Саяны, хребты Прибайкалья и Забайкалья).

Горные сооружения разделяются и окаймляются пониженными территориями - межгорными прогибами и впадинами, которые заполнены продуктами разрушения хребтов. Например, Большой Кавказ окаймлен Западно-Кубанским, Восточно-Кубанским и Терско-Каспийским передовыми прогибами, а от Малого Кавказа отделен Рионской и Куринской межгорными впадинами.

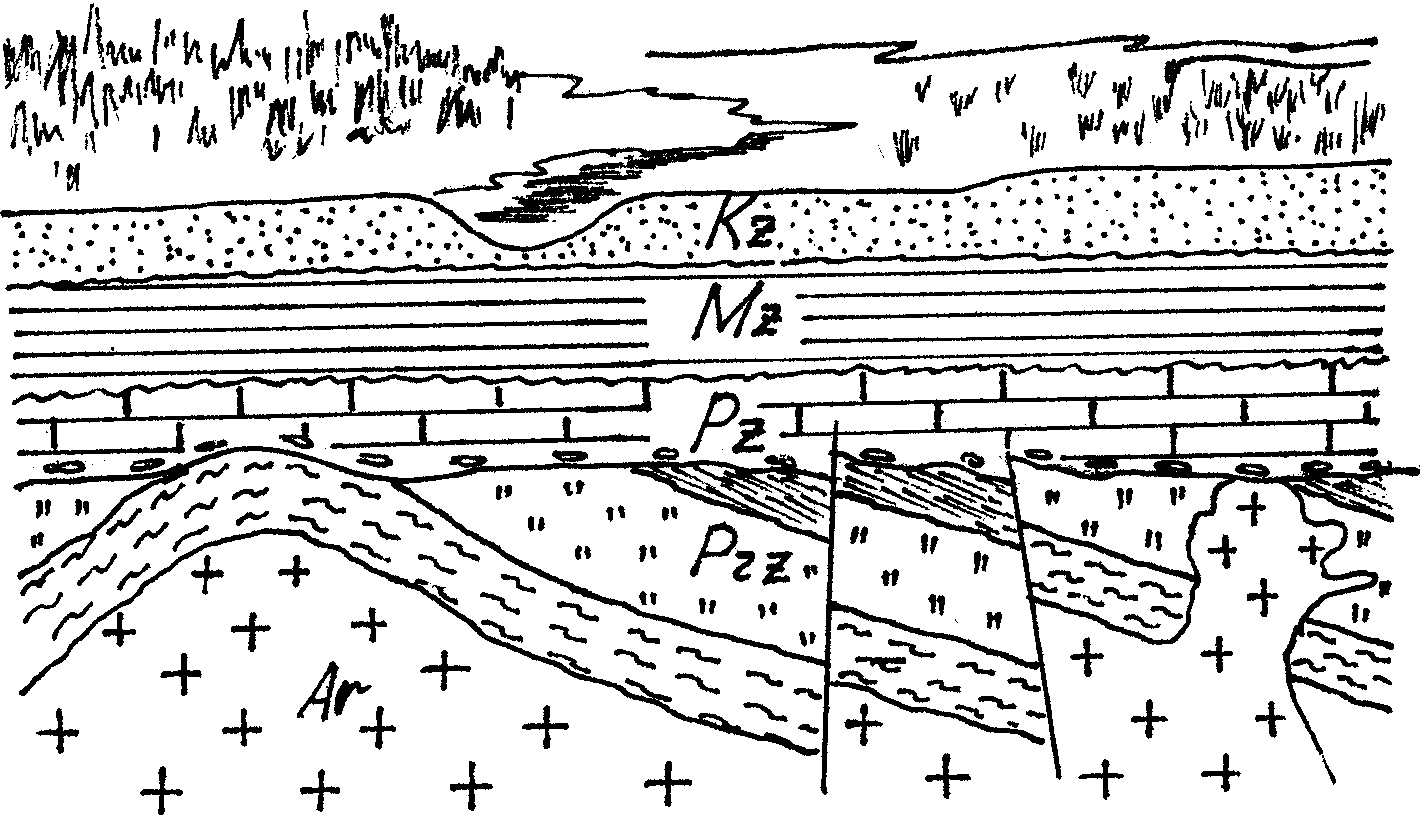

Но не все древние горные сооружения были вовлечены в повторное горообразование. Большая их часть после выравнивания медленно опускалась, была залита морем, и на реликты горных массивов наслоилась толща морских осадков. Так сформировались платформы. В геологическом строении платформ всегда присутствуют два структурно-тектонических этажа: нижний, сложенный метаморфизированными остатками былых гор, являющий собой фундамент, и верхний, представленный осадочными горными породами (рис. III.7).

![]()

![]()

Рис. III.7. Строение платформы

Платформы с докембрийским фундаментом считаются древними, а с палеозойским и раннемезозойским - молодыми. Молодые платформы располагаются между древними или окаймляют их. Например, между древними Восточно-Европейской и Сибирской находится молодая Западно-Сибирская платформа, а на южной и юго-восточной окраине Восточно-Европейской платформы начинаются молодые Скифская и Туранская платформы. В пределах платформ выделяются крупные структуры антиклинального и синклинального профиля, именуемые антеклизами и синеклизами (рис. III.4).

Итак, платформы - это древние денудированные орогены, не затронутые более поздними (молодыми) горообразовательными движениями.

В противовес спокойным платформенным регионам на Земле имеются тектонически активные геосинклинальные области. Геосинклинальный процесс можно сравнить с работой огромного глубинного котла, где из ультраосновной и основной магмы и материала литосферы “варится” новая легкая континентальная кора, которая, всплывая, наращивает континенты в окраинных (Тихоокеанская) и спаивает их в межконтинентальных (Средиземноморская) геосинклиналях. Этот процесс завершается формированием складчатых горных сооружений, в сводовой части которых еще долгое время могут работать вулканы. Со временем рост гор прекращается, вулканизм затухает, земная кора вступает в новый цикл своего развития: начинается выравнивание горного сооружения.

Таким образом, там, где сейчас располагаются горные цепи, раньше были геосинклинали. Крупные структуры антиклинального и синклинального профиля в геосинклинальных регионах называются антиклинориями и синклинориями (рис. III. 4).

Вопр.7

Восстановление прошлых перемещений плит — один из основных предметов геологических исследований. С различной степенью детальности положение континентов и блоков, из которых они сформировались, реконструировано вплоть до архея. Из анализа перемещений континентов было сделано эмпирическое наблюдение, что континенты каждые 400—600 млн лет собираются в огромный материк, содержащий в себе почти всю континентальную кору — суперконтинент. Современные континенты образовались 200—150 млн лет назад, в результате раскола суперконтинента Пангеи. Сейчас континенты находятся на этапе почти максимального разъединения. Атлантический океан расширяется, а Тихий океан закрывается. Индостан движется на север и сминает Евразийскую плиту, но, видимо, ресурс этого движения уже почти исчерпан, и в скором геологическом времени в Индийском океане возникнет новая зона субдукции, в которой океаническая кора Индийского океана будет поглощаться под Индийский континент.

Вопр.8

Докембрийский период включает архейскую и протерозойскую эры. До архейской эры на Земле не было жизни, а следовательно, и не существовало биосферы. Архей начался со времени образования Земли как планеты 4,6 млрд. лет назад и закончился с появлением свободного кислорода в атмосфере 2,5 млрд. лет назад. Первый этап возникновения и формирования биосферы связан с развитием в гидросфере простейших водных гидробионтов. Палеонтология подтверждает факт возрастания сложности организмов. Древнейшая жизнь, вероятно, существовала в анаэробной среде и в виде гетеротрофных организмов, похожих на бактерии. Пищу и энергию они получали от переработки органического материала в виде различных биополимеров, образовавшихся раньше в результате абиогенного синтеза. Размеры этих организмов были соизмеримы с размерами органических молекул. Одним из важнейших направлений в изучении эволюции является изучение разных видов и форм жизни. Древнейшими организмами в истории Земли являются прокариоты – доядерные организмы. Первобытные организмы не имели ядра, но содержали нить ДНК, которая являлась носителем генетической информации, как и у современных бактерий и сине-зеленых водорослей. Возраст этих древних организмов около 3 млрд. лет. Их свойства: подвижность, способность питаться и запасать пищу и энергию, защита от нежелательных воздействий, размножение, раздражимость, приспособление к изменяющимся внешним условиям, способность к росту. Первичные гетеротрофные организмы быстро размножались и, достигнув максимально возможной биомассы, исчерпали при этом свою питательную базу. Это обусловило вымирание гетеротрофных организмов и поиск нового источника питания. На следующем этапе (приблизительно 2 млрд. лет тому назад) возникли эукариоты – организмы, имеющие ядро и ядерную мембрану. Сначала это были одноклеточные, представители типа простейших, где насчитывают сейчас 25-30 тыс. видов. Самые простые по строению из них амебы, а более сложные – инфузории, которые имеют синтезирующий пигмент, обеспечивающий фототрофное питание, и сложный двигательный аппарат. В протерозое, вероятно, возникли первые автотрофные организмы, сине-зеленые водоросли, зеленые одноклеточные и многоклеточные водоросли, а в конце эры - и первые наземные растения. Фотосинтез – это процесс создания органического вещества из углекислого газа и воды при использовании солнечной энергии. Возникновение и распространение растительности привело к коренному изменению состава атмосферы, первоначально имевшей очень мало свободного кислорода. Растения создавали свободный кислород - это не только активный химический агент, но и источник озона, который преградил путь коротким ультрафиолетовым лучам к поверхности Земли. Предполагается, что накопление кислорода шло скачкообразно и заняло не более 20 тыс. лет. В конце этого периода появились и аэробные многоклеточные беспозвоночные животные. В отличие от анаэробных организмов, которые обитают в бескислородной среде, аэробные организмы живут при наличии кислорода. В протерозое эволюция жизни на Земле шла крайне медленно. Движущей силой ее был естественный отбор, который определял выживаемость организмов в условиях ограниченности пищевых ресурсов и их способность к трансформации в изменяющихся географических и природных условиях при формировании континентов. На этом этапе возник биологический круговорот вследствие возникновения и развития биосферы. Основными усложнениями в строении и физиологии организмов (то есть ароморфозами) являются появление многоклеточных организмов и размножение с помощью половых клеток.

На докембрий приходится большая часть геологической истории Земли — около 3,8 млрд лет. При этом его хронология разработана гораздо хуже, чем последовавшего за ним фанерозоя. Причина этого в том, что органические остатки в докембрийских отложениях встречаются крайне редко, что является одной из отличительных особенностей этих древнейших геологических образований. Поэтому палеонтологический метод изучения не применим для докембрийских толщ. Интенсивное изучение геологической истории докембрия началось в конце XX века, в связи с появлением мощных методов изотопной геохронологии. Стратиграфическое деление докембрия было предметом многочисленных споров. Обычно он делится на протерозой и архей. В 90-х годах Стратиграфической комиссией была принята единая временная шкала докембрия, однако она вызывает много споров. Породы докембрия выходят на земную поверхность на кристаллических щитах и слагают фундамент платформ. Очень часто они претерпевали несколько этапов сильных деформаций, метаморфизма, внедрения расплавов и частичного плавления. Расшифровка таких событий представляет собой весьма сложную задачу, и геология докембрия считается специалистами одной из сложнейших областей геологии. На докембрий приходится большая часть геологической истории Земли — около 3,8 млрд лет. При этом его хронология разработана гораздо хуже, чем последовавшего за ним фанерозоя. Причина этого в том, что органические остатки в докембрийских отложениях встречаются крайне редко, что является одной из отличительных особенностей этих древнейших геологических образований. Поэтому палеонтологический метод изучения не применим для докембрийских толщ. Интенсивное изучение геологической истории докембрия началось в конце XX века, в связи с появлением мощных методов изотопной геохронологии. Стратиграфическое деление докембрия было предметом многочисленных споров. Обычно он делится на протерозой и архей. В 90-х годах Стратиграфической комиссией была принята единая временная шкала докембрия, однако она вызывает много споров. Породы докембрия выходят на земную поверхность на кристаллических щитах и слагают фундамент платформ. Очень часто они претерпевали несколько этапов сильных деформаций, метаморфизма, внедрения расплавов и частичного плавления. Расшифровка таких событий представляет собой весьма сложную задачу, и геология докембрия считается специалистами одной из сложнейших областей геологии.

Ворп.9

Как уже отмечалось, в девоне Русская и Сибирская платформы испытывали дифференцированные колебательные движения. Сибирская платформа, за исключением северо-западной части, в течение всего девона преимущественно поднималась и служила областью размыва. В осадках девона здесь широко распространены континентальные красноцветные песчано-глинистые толщи, отложения гипса и соли, свидетельствующие о засушливости климата того времени. Русская платформа только в нижнем девоне испытывала поднятия и была областью денудации. В среднем и верхнем девоне, за исключением щитов, она погружалась, о чем свидетельствует повсеместное распространение морских песчано-глинистых и карбонатных отложений. Засушливый климат нижнего девона сменился морским, влажным. Складчатые области байкальского и каледонского циклов тектогенеза испытывали в девоне поднятия и интенсивную денудацию, массы обломочного материала заполняли внутренние прогибы. В результате герцинского тектогенеза значительно сократились площади геосинклинальных областей. На их месте образовались складчатые сооружения Урала, Новой Земли, южного Таймыра (северная часть Таймыра относится к каледонской складчатости), Западного Алтая, восточной части Казахской складчатой системы, средние дуги Тянь-Шаня, появились новые срединные массивы на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, т. е. в пределах мезозойско-кайнозойских геосинклиналей. Огромна роль герцинского орогенеза в формировании молодых эпипалеозойских плит на территории Западной Сибири и Туранской равнины. Впоследствии их поверхность была перекрыта толщами мезо-кайнозойских осадочных пород. Палеозойская эра (в переводе на русский язык — эра древней жизни) характеризуется не только дальнейшим развитием земной коры, но и усложнением физико-географических условий. Это в свою очередь отразилось не только на характере орографии и рельефа земной поверхности, в процессах литогенеза, денудации и аккумуляции, но и на климатических процессах и, наконец, на развитии органического мира. Кембрий Появление всех типов беспозвоночных и иглокожих Ордовик Появление позвоночных (бесчелюстных); обилие трилобитов, моллюсков и ракообразных Силур Появление челюстноротых (большеротые); первые коралловые рифы Первые споровые сосудистые растения Девон Появление земноводных, аммонитов и паукообразных; адаптивная радиация рыб (хрящевых и костных) Первые мохообразные и папоротникообразные

Вопр.10

Мезозой (от 251 млн. до 65 млн. лет назад) Мезозой — эра тектонической, климатической и эволюционной активности. Происходит формирование основных контуров современных материков и горообразование на периферии Тихого, Атлантического и Индийского океанов; разделение суши способствовало видообразованию и другим важным эволюционным событиям. Климат был тёплым на протяжении всего временного периода, что также сыграло важную роль в эволюции и образовании новых видов животных. К концу эры основная часть видового разнообразия жизни приблизилась к современному её состоянию. Триас (251,0 — 199,6); Юра (199,6 — 145,5); Мел (145,5 — 65,5). По сравнению с энергичным горообразованием позднего Палеозоя, мезозойские тектонические деформации можно считать относительно мягкими. Эра охарактеризована в первую очередь разделением суперконтинента Пангеи на северный континент, Лавразию, и южный континент, Гондвану. Этот процесс привёл к образованию Атлантического океана и континентальных окраин пассивного типа, в частности большей части современного атлантического побережья (например, восточного побережья Северной Америки). Обширные трансгрессии, преобладавшие в мезозое, привели к появлению многочисленных внутриконтинентальных морей. К концу Мезозоя континенты практически приняли современные очертания. Лавразия разделилась на Евразию и Северную Америку, Гондвана — на Южную Америку, Африку, Австралию, Антарктиду и Индийский субконтинент, столкновение которого с азиатской континентальной плитой вызвало интенсивный орогенез с поднятием Гималайских гор. Вымирают гигантские папоротники, древесные хвощи, плауны. В триасе достигают расцвета голосеменные растения, особенно хвойные. В юрском периоде вымирают семенные папоротники и появляются первые покрытосеменные растения(пока представлены только древесными формами)[3], постепенно распространившиеся на все материки. Это обусловлено рядом преимуществ; покрытосемянные имеют сильно развитую проводящую систему, что обеспечивает надежность перекрестного опыления, зародыш снабжается запасами пищи (благодаря двойному оплодотворению развивается триплоидный эндосперм) и защищен оболочками и т. д. В животном мире достигают расцвета насекомые и рептилии. Рептилии занимают господствующее положение и представлены большим числом форм. В юрском периоде появляются летающие ящеры и завоевывают воздушную среду. В меловом периоде специализация рептилий продолжается, они достигают громадных размеров. Масса некоторых из динозавров достигала 50 тонн. Начинается параллельная эволюция цветковых растений и насекомых-опылителей. В конце мелового периода наступает похолодание, сокращается ареал околоводной растительности. Вымирают растительноядные, за ними хищные динозавры. Крупные рептилии сохраняются только в тропическом поясе (крокодилы). Вследствие вымирания многих рептилий начинается быстрая адаптивная радиация птиц и млекопитающих, занимающих освободившиеся экологические ниши. В морях вымирают многие формы беспозвоночных и морские ящеры. Птицы, по мнению большинства палеонтологов, произошли от одной из групп динозавров. Полное разделение артериального и венозного кровотоков обусловило их теплокровность. Они широко распространились по суше и дали начало множеству форм, в том числе и нелетающим гигантам. Возникновение млекопитающих связано с рядом крупных ароморфозов, возникших у одного из подклассов пресмыкающихся. Ароморфозы: высокоразвитая нервная система, особенно коры больших полушарий, обеспечившая приспособление к условиям существования путем изменения поведения, перемещение конечностей с боков под тело, возникновение органов, обеспечивающих развитие зародыша в теле матери и последующие выкармливание молоком, появление шерстяного покрова, полное разделение кругов кровообращения, возникновение альвеолярных легких, повысивших интенсивность газообмена и как следствие — общий уровень обмена веществ. Млекопитающие появились в триасе, но не могли конкурировать с динозаврами и на протяжении 100 млн лет занимали подчиненное положение в экологических системах того времени.

Кайнозой-протяженностью в 65,5 миллионов лет, начиная с великого вымирания видов в конце мелового периода по настоящее время. Кайнозой — это эпоха, отличающаяся большим разнообразием наземных, морских и летающих видов животных. В геологическом отношении кайнозой — эра, в которую континенты приобрели своё современное очертание. Австралия и Новая Гвинея отделились от Гондваны, двинулись к северу и, в конечном итоге, приблизились к Юго-восточной Азии. Антарктида заняла своё нынешнее положение в районе южного полюса, Атлантический океан расширился, и в конце эры Южная Америка примкнула к Северной Америке. Кайнозой является эпохой млекопитающих и покрытосеменных. Млекопитающие претерпели длительную эволюцию от небольшого числа мелких примитивных форм и стали отличаться большим разнообразием наземных, морских и летающих видов. Кайнозой также можно назвать эпохой саванн, цветковых растений и насекомых. Птицы также в значительной степени эволюционировали в кайнозое. Среди растений появляются злаковые.

Вопр.11

Четвертичный период продолжительностью около 2 млн. лет является лишь мигом в пятимиллиардной каменной летописи нашей планеты. В четвертичном периоде неоднократно циклические глобальные колебания климата вызывали развитие покровных оледенений. Своего максимума в развитии последний ледниковый покров достиг около 17-18 тысяч лет назад. Около 15 тысяч лет назад освободилась ото льда восточная часть территории парка, а 13-14 тысяч лет назад край ледника занимал котловину озера Водлозеро и далее протягивался на север вдоль западных границ парка. Четверти́чный пери́од (антропоген), современный период геологической истории Земли. Начался ок. 2 млн. лет назад. Подразделяется на 3 эпохи: эоплейстоцен (2–0,8 млн. лет назад), плейстоцен (0,8–0,01 млн. лет назад) и голоцен. Таким образом, настоящее время – голоценовая эпоха четвертичного периода. Для него характерно чередование похолоданий и потеплений, с которыми были связаны наступления и отступления океана. В течение четвертичного периода поверхность Земли, растительный и животный мир приняли современный облик. Это время мощных тектонических движений земной коры, особенно сильно проявившихся в поясе альпийской складчатости в Евразии, в зоне молодых складчатых структур по периферии Тихого океана и в горных системах Центр. и Ср. Азии; интенсивно проявился вулканизм. На поверхности суши преобладают континентальные отложения различных генетических типов (ледниковые, делювиальные, аллювиальные и др.). С четвертичным периодом связана история возникновения и становления человека.

Вопр.12. 14

Эоловые отложения Перенос частиц ветром совершается во взвешенном состоянии или путём перекатывания, в зависимости от скорости ветра и размера частиц. Во взвешенном состоянии переносятся глинистые, пылеватые и тонкопесчаные частицы. Песчаные частицы переносятся в основном перекатыванием по земле, иногда перемещаются на небольшой высоте. При уменьшении скорости ветра и других благоприятных условий происходит отложение переносимого материала (аккумуляция) — образуются ветровые (эоловые) отложения. Современные эоловые отложения обозначают на картах eolQ4, в большинстве случаев это накопления песка и пыли. Для строительства большое значение имеет закреплённость песков. По этому признаку песчаные накопления делят на подвижные (дюны, барханы) и закрепленные (грядовые, бугристые) пески. Подвижные пески не закреплены корневой системой растений и под действием ветра легко перемещаются. Дюны образуются по берегам рек, морей в результате навевания песка ветром вокруг какого-нибудь препятствия (кустарников, неровностей рельефа, зданий и т. д.). Это холмовидные накопления песка высотой до 20-40 м и более. Характерной особенностью дюн является движение за счёт перекатывания песчинок ветром с одной стороны холма на другую. Скорость движения дюн вглубь материка определяется силой господствующих в данной местности ветров и колеблется от 0,5-1 до 20-22 м/год. Дюны обычно образуют цепь холмов. Барханы возникают в пустынях, где постоянно дуют сильные ветры преимущественного одного направления. Это песчаные холмы серповидной формы, поперечный профиль барханов асимметричен — наветренный склон пологий, его угол откоса не превышает 12o, подветренная сторона более крутая — угол откоса достигает 30-40o. Высота барханов в среднем достигает 60-70 м. В пустынях образуются целые барханные цепи. Барханы сложены весьма подвижными песком. Скорость их перемещения зависит от силы ветра, длительности его действия и величины бархана. Наиболее подвижны отдельностоящие барханы. Они могут перемещаться со скоростью от 5-6 до 50-70 м/год. Сложные сочетания барханов передвигаются с малой скоростью, почти незаметно для человека. Подвижные пески опасны своим движением. Перемещаясь, они заносят поля, оазисы, каналы, дороги, здания, селения и даже города. Геологическая работа ветра - это изменение поверхности земли под влиянием движущихся воздушных масс. Явления, связанные с деятельностью ветра, носят название эоловых процессов . Отложения, образовавшиеся при помощи ветра, называются эоловыми. Эол — бог ветра в древнегреческой мифологии. Большую разрушительную работу на поверхности земли производят пыльные вихри и смерчи. Ветер производит изменения на поверхности земли. Сила ветра при удалении от поверхности земли возрастает. На вершины гор ветер воздействует значительно больше, чем на их подошвы. Особенно велика геологическая деятельность ветра в областях сухого климата. Для сухого климата характерны резкие суточные изменения температуры, большое испарение, слабое развитие или отсутствие растительного покрова. Работа ветра происходит в местах, где он непосредственно соприкасается с поверхностью горных пород. Наиболее благоприятными районами для геологической работы ветра являются области пустынь, обширные, непокрытые растительностью вершины гор и морские побережья. Геологическая работа ветра состоит из : 1) дефляции и корразии; 2) переноса материала и 3) аккумуляции Дефляция . Развевание рыхлых пород или слабосцементированных пород происходит только на обнаженной поверхности земли. Даже слабый растительный покров защищает почву от развевания. Б. А. Федорович выделяет два вида дефляции: площадную и локальную. Корразия . Корразия может быть точечная, царапающая (бороздящая) и сверлящая. В результате корразии в породах могут возникать различные формы выдувания: ниши, борозды, царапины и т.д. Максимальное насыщение ветрового потока песком наблюдается в нескольких сантиметрах от земли, поэтому на небольшой высоте в породах, однородных по составу, наблюдаются самые большие ниши.

ЭОЛОВЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА —формы рельефа, которые образуются в результате активной дефляции — ветровой деформации, ветровой эрозии, т. е. выдувания и перемещения под действием ветра больших масс рыхлого материала. На участках эолового рельефа выделяются зоны выноса, транзита и аккумуляции песков. Зона выноса — нижняя часть наветренного склона (бархана) и котловина; зона транзита — средняя часть этого склона; зона аккумуляции — подветренный склон. Встречаются особые формы рельефа: эрфока (исл. orfoca, or — борозда, шрам, foca — уплотнение) — щебнистые поверхности почвы в Исландии, образовавшиеся в результате выдувания легких частичек — пепла, пылевых частиц, выветривания туфов и флювиальных, флювиогляциальных отложений; мохелла (исл. mohella) — лёссовидные слои в Исландии, образовавшиеся в результате выветривания, переноса ветром и последующего от-лбжения пылеватых туфовых частиц.

Вопр.13. 15. 16

Гравитационные процессы. Гравитационные процессы - процессы изменения поверхности Земли под непосредственным воздействием силы тяжести. Результатом этих процессов в сочетании с другими факторами являются лавины, осыпи, обвалы, оползни, медленное течение грунтов и т.п. Обвалившаяся масса материала, состоящая из глыб, обломков щебня, грубого песка, обычно плохо сортирована, но крупные обломки скатываются по склону ниже всего. Любой материал, образовавшийся обвальным путем, называется коллювием

Склоновые (или гравитационные) процессы в общем виде — это процессы переноса и сноса материала со склонов под действием сил земного тяготения.

Склон — наклонный участок поверхности Земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов, протекающих на суше и на дне морей и океанов. Различают следующие формы склонов: прямые — вертикальные (отвесные) и наклонные; вогнутые — верхняя часть крутая, нижняя более пологая; выпуклые — верхняя часть пологая, книзу постепенно крутизна увеличивается; ступенчатые — линия поперечного профиля осложнена одним или несколькими переломами; сложные. Важной характеристикой склонов является их крутизна. В горах преобладают, как правило, крутые склоны, вплоть до отвесных (90°) и нависающих (с обратным уклоном), на равнинах — склоны пологие (менее 5°) и средней крутизны. В ходе своей эволюции под воздействием сил гравитации склоны постепенно становятся более пологими и снижаются. Материковый склон — один из основных элементов подводной окраины материков. Расположен между шельфом и материковым подножием. Характеризуется более крутыми уклонами поверхности по сравнению с шельфом и ложем океана (в среднем около 4°, нередко 15-20°, до 40°) и значительной расчленённостью рельефа. Подводный береговой склон — прибрежная полоса морского дна, непосредственно примыкающая к берегу и подвергающаяся деформациям под воздействием волн и течений. Склон долины водотока — повышающаяся часть долины, ограниченная сверху ее бровкой, а снизу подошвой склона.

Вопр.17

Под текучими водами понимаются все воды поверхностного стока на суше от струй, возникающих при выпадении дождя и таяния снега, до самых крупных рек. Все воды, стекающие по поверхности Земли, производят различного вида работу. Чем больше масса воды и скорость течения, тем наибольший эффект ее деятельности. Хорошо известно, что поверхностная текучая вода - один из важнейших факторов денудации суши и преобразования лика Земли. Как и в других экзогенных процессах, в деятельности текучих вод могут быть выделены три составляющие: 1) разрушение, 2) перенос и 3) отложение, или аккумуляция, переносимого материала на путях переноса. По характеру и результатам деятельности можно выделить три вида поверхностного стока вод: плоскостной безрусловой склоновый сток; сток временных русловых потоков; сток постоянных водотоков - рек.ПЛОСКОСТНОЙ СКЛОНОВЫЙ СТОК В периоды выпадения дождей и таяния снега вода стекает по склонам в виде сплошной тонкой пелены или густой сети отдельных струек. Они захватывают главным образом мелкоземистый материал, слагающий склоны, переносят его вниз. У подошвы течение воды замедляется, и переносимый материал откладывается как непосредственно у подножья, так и в прилегающей части склона (рис. 6.1). Такие отложения, образованные склоновым стоком, называются делювиальными отложениями или делювием (лат. "делюо" - смываю). Наиболее характерны довольно протяженные делювиальные шлейфы в пределах равнинных рек степных районов умеренного пояса. Делювиальные шлейфы в этих условиях обычно сложены суглинками и лишь местами в основании встречается песчаный материал. Наибольшая мощность делювия (до 15-20 м) наблюдается у основания склона, а вверх по склону она постепенно уменьшается. Продолжающийся процесс плоскостного смыва и образование делювия постепенно приводят к выполаживанию склонов. В высоких горах типичных делювиальных шлейфов нет в связи с широким развитием гравитационных процессов на склонах. В этих условиях формируются смешанные коллювиально-делювиальные образования. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННЫХ РУСЛОВЫХ ПОТОКОВ Среди временных русловых потоков выделяются временные потоки оврагов и временные горные потоки. Начало оврагообразования связано в большинстве случаев со склонами долин рек. Если в пределах склона или его бровки имеются различные естественные или искусственные неровности, понижения, то при выпадении дождя или таянии снега в них происходит слияние отдельных стекающих струй воды, которые разрушают указанные части склона и на их месте образуются различные промоины, рытвины. Так начинается на склонах процесс размыва, или эрозии (лат. "эродо" - размываю). Фактически это первая зародышевая стадия развития оврага. В последующем в таких рытвинах периодически концентрируется еще большее количество воды, и они начинают расти в глубину, ширину, вниз и вверх по склону. Дно такого оврага отличается неровностью. По мере дальнейшего углубления (увеличение донной эрозии) профиль оврага постепенно выравнивается, его устье достигает основания, куда впадает поток. Уровень реки или какого-либо бассейна, куда входит овраг, называется базисом эрозии. В вершине оврага, выдвинувшейся за бровку склона в пределы водораздельного плато, образуется перепад. В результате возникающие водотоки обрушиваются в вершину оврага водопадом или образуют здесь стремнины с быстрым течением, завихрениями. Это способствует интенсивной эрозии в пределах перепада и постепенному продвижению вершины оврага все дальше в глубь водораздельного плато. Такой процесс роста вверх по течению потока называется регрессивной (лат. "регрессус" - движение назад) или попятной эрозией.

Вопр. 18

18. Деятельность рек. Строение поймы и речные террасы. Устья рек. Деятельность рек Реки участвуют в формировании ландшафта. Они смывают почву, разрушают камни и переносят песок, гальку и булыжники вниз по течению. Эти водные артерии могут даже менять направление, отрезая изгибы в своем обычном русле и образуя пресные озера. Любая река имеет свое начало (исток). Чаще всего это родник — место, откуда она пробивается тоненькой струйкой из-под камней. Этот ручеек пополняется дождевой водой, стекающей с близлежащей территории — бассейна, — и преодолевая многие тысячи километров, полноводной рекой впадает в море. Течение рек зависит от ландшафта. На разных участках пути от истока к устью (месту впадения, например, в море) скорость течения не одинакова. Многие реки берут свое начало в горной местности, откуда быстрым потоком стекают вниз. В Норвегии и вдоль андских прибрежных территорий Южной Америки реки короткие и быстрые. Молодые горные потоки настолько бурные, что адаптироваться к ним удается лишь немногим водным растениям и рыбам. Довольно распространенным явлением здесь являются водопады. Вода там всегда чистая и холодная, а дно реки покрыто галькой. На этом участке река обычно течет по дну крутых V-образных ущелий и долин, образуя живописнейшие ландшафты. В средней части река неспешно течет по равнинной местности, давая приют многим видам растений и рыб. Ее дно покрыто мелким гравием и тиной. Она становится шире и полноводней, так как несет в себе воды окрестных ручьев и воды притоков. В зависимости от характера и интенсивности питания изменяются режим рек, количество и уровень воды, а также скорость ее течения. В соответствии с изменением уровня воды в реке говорят о высоком горизонте, соответствующем половодью, и низком меженном горизонте, или межени, наступающей после спада половодья. Помимо этого, в реках наблюдаются периодические паводки, соответствующие кратковременному повышению уровня воды от затяжных дождей. Речная эрозия. Выделяют два типа эрозии: 1) донная, или глубинная, направленная на врезание речного потока в глубину; 2) боковая, ведущая к подмыву берегов и в целом к расширению долины. Рис. 6.4. Выработка продольного профиля равновесия реки на различных стадиях регрессивной эрозии. По строению поймы обычно аккумулятивные, т. е. сложенные на всю высоту обрыва над водой речным аллювием. Вертикальный разрез его состоит из двух пачек. Нижняя толща представлена косо слоистым русловым аллювием — песком с галькой; верхняя толща — преимущественно суглинистый пойменный аллювий, отлагающийся во время половодья, обладает горизонтальной слоистостью. Речны́е терра́сы — горизонтальные или слегка наклонённые по течению площадки в долинах рек. Террасы обычно сложены аллювием и находятся на уровне древних пойм. Как правило, террасы возникают при опускании базиса эрозии и образования рекой нового профиля равновесия: русло опускается, прорезая пойму, которая становится террасой. Изредка террасы возникают при перекосах земной поверхности, вызванных тектоническими движениями, а также вследствие климатических изменений. В зависимости от геологического строения выделяют следующие террасы: эрозионные (аллювий, слагающий террасу, имеет небольшую мощность); цокольные (аллювия много, и коренные породы обнажаются только в нижней части бортов долины); аккумулятивные (река прорезает только древний аллювий). Аллювий, аллювиальные отложения, речные отложения (лат. Alluvio — нанос, намыв) — отложения, формируемые, перемещаемые и откладываемые постоянными и временными водотоками в речных долинах. У́стье — место впадения реки в водохранилище, озеро, море или другую реку. Часть реки, примыкающая к устью, может образовывать дельту или эстуарий (губа, лиман). Де́льта — сложенная речными наносами низменность в низовьях реки, прорезанная разветвлённой сетью рукавов и протоков. Дельты, как правило, представляют собой особую миниэкосистему как на планете в целом, так и в бассейне конкретной реки в частности.

Вопр.19

9.Геологическая деятельность подземных вод и карстовые формы рельефа. Подземные воды играют существенную роль в ходе геологического развития земной коры. Их широкое и повсеместное распространение и подвижность приводят к постоянному взаимодействию с горными породами, к перераспределению вещества, к образованию и разрушению месторождений полезных ископаемых и т. д. Геологическая работа подземных вод прежде всего выражается в химическом взаимодействии с горными породами — в растворении, гидратации, гидролизе, карбонатизации, окислении, выщелачивании, переносе и переотложении вещества. Растворение, выщелачивание, перенос и переотложение пород подземными водами наглядно проявляются при образовании карста и суффозии. Суффозией (от лат. suffosio — подкапывание) называется вынос из горных пород подземной водой растворенных веществ и мелких минеральных частиц. Она особенно широко проявляется в лёссах и лёссовидных грунтах и сопровождается проседанием поверхности с образованием небольших суффозионных воронок, западин и блюдец. Суффозия наблюдается на склонах долин, в оврагах, на ровной поверхности (в степях); часто вызывает суффозионные оползни. Карстово-суффозионные процессы развиваются в песчаниках и конгломератах с известковым, гипсовым и другим растворимым цементом. Цемент выносится в растворе, а песок и галька — водой, уже чисто механически. Так создаются иногда значительные подземные пустоты и полости, сходные с глубинными формами карста. Подземные воды играют большую роль при образовании оползней. Карстовые явления связаны с выщелачиванием подземными водами карбонатных и других растворимых пород. Выщелачивание обычно начинается с поверхности. Образуется воронка, затем глубокие борозды, или карры. В дальнейшем выщелачивание проникает вглубь. В результате на дне карра образуется нечто вроде природного колодца, в который устремляется вода. Такие колодцы называются понорами. В конечном итоге в горных породах образуются многочисленные каналы и пещеры, часто поглощающие целые ручьи и реки. Карст (от нем. Karst, по названию известнякового плато Крас в Словении) — совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко растворимыми в воде горными породами (гипсами, известняками, мраморами, доломитами и каменной солью). Наиболее характерны для карста отрицательные формы рельефа. По происхождению они подразделяются на формы, образованные путём растворения (поверхностные и подземные), эрозионные и смешанные. По морфологии выделяются следующие образования: карры, колодцы, шахты, провалы, воронки, слепые карстовые овраги, долины, полья, карстовые пещеры, подземные карстовые каналы. Для развития карстового процесса необходимы следующие условия: а) наличие ровной или слабо наклонной поверхности, чтобы вода могла застаиваться и просачиваться внутрь по трещинам; б) толща карстующихся пород должна иметь значительную мощность; в) уровень подземных вод должен стоять низко, чтобы было достаточное пространство для вертикального движения подземных вод; г) минерализация воды на входе в грунт, должна быть меньше растворимости породы.

Вопр.21

21. Геологическая деятельность озёр. Происхождение озёрных впадин. Озеро- это углубление на поверхности суши – котловина, частично заполненная водой. Озера не обладают непосредственной связью с океанами или морями и наиболее широко развиты в областях гумидного климата, занимая чуть больше 2% поверхности континентов. Образование озерных котловин. Озерные котловины имеют различное происхождение, как экзогенное, так и эндогенное. Озера экзогенного происхождения распространены наиболее широко. На пространствах севера России они связаны с выпахивающей, т.е. экзарационной деятельностью последнего оледенения и во многих местах, особенно в карелии,имеют общую субмеридиональную ориентировку. Многие озера старичного, пойменного, дельтового типа связаны с деятельностью рек и распространены на обширных пространствах Западно-Сибирской низменности, Восточной Сибири и Северо-Востока России. Эти озера обладают небольшими размерами и часто имеют серповидную в плане форму. Маленькие, но неглубокие озера связаны с карстовыми котловинами, иногда с провальными суффозионными воронками. В горных областях озера нередко возникают в связи с обвалами, перегораживающими речные долины. В областях развития криолитозоны многие озера имеют термокарстовое происхождение, а также связаны с любыми участками местного протаивания, в том числе вызванного техногенными причинами. Эндогенные по происхождению озера связаны с молодыми грабенами или их системами в активных рифтовых зонах. В Восточной Африке расположена позднекайнозойская рифтовая зона, в отдельных грабенах которой находятся глубокие озера: Мверу, Ньяса, Рудольф, Танганьика и др. В России оз. Байкал приурочено к молодому, активному рифту, как и еще ряд озер в этом же районе. По сути, геологическая деятельность озер имеет много общего с работой моря. Родственны как факторы, так и процессы, так и образующиеся осадки. Среди факторов, определяющих особенности геологических процессов в озерах, первостепенное значение принадлежит характеру озерных котловин, составу и динамике вод, специфике органического мира. Разрушительная работа озер осуществляется теми же путями, что и у морских вод. Озерная абразия почти исключительно обусловлена ветровыми волнами. Ее активность будет тем выше, чем больше площадь водного зеркала (следовательно, больше высота волны), чем выше берега и чем мягче слагающие берега породы. Высота берегов определяется происхождением озерной котловины и возрастом самого водоема. Так, интенсивному размыву подвергнутся высокие берега крупных рифтовых, провальных и плотинных котловин. Ярче всего это будет выражено в молодых бассейнах, где берега еще не разрушены абразией и их уступы подвергаются ударам волн. В подпрудных озерах абразия может разрушить плотину, что приведет к исчезновению водоема. Транспортная работа озер зависит от характера движения воды. В проточных озерах, обычно располагающихся в речных долинах, велика роль самого речного течения, которое может перемешивать значительную часть объема воды. В бессточных озерах аридных областей ветровыми волнами перемешивается только верхняя часть водной массы, тогда как нижние слои остаются неподвижными. Поэтому в проточных озерах крупные частицы могут заноситься в глубь котловины гораздо дальше, чем в бессточных. Аккумулирующая работа является главным видом деятельности озер. Происходит накопление обломочных, органо- и хемогенных пород. Озерным осадкам характерны тонкодисперсность и горизонтальная слоистость. Абра́зия (лат. Abrasio — соскабливание, соскребание) — процесс механического разрушения волнами и течениями коренных пород. Особенно интенсивно абразия проявляется у самого берега под действием прибоя (наката).

Вопр.22

.Происхождение и типизация болот. Геологическая деятельность болот. Боло́то (также топь, трясина) — участок суши (или ландшафта), характеризующийся избыточным увлажнением, повышенной кислотностью и низкой плодородностью почвы, выходом на поверхность стоячих или проточных грунтовых вод, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Болота возникают двумя основными путями: из-за заболачивания почвы или же из-за зарастания водоёмов. Заболачивание может происходить по вине человека, например, при возведении дамб и плотин для прудов и водохранилищ. Заболачивание иногда вызывает и деятельность бобров. Заболоченный берёзовый лес к западу от села Бутакова, Омская область. Непременным условием образования болот является постоянная избыточная влажность. Одна из причин избыточной увлажнённости и образования болота состоит в особенностях рельефа — наличие низин, куда стекаются воды осадков и грунтовые воды; на равнинных территориях отсутствие стока — все эти условия приводят к образованию торфа. Различают верховые, низинные и переходные болота. Верховое болото - болото с бедным минеральным питанием (зольность верхнего слоя составляет менее 4%). Верховое болото формируется в условиях застаивания поверхностных вод на плоских понижениях водоразделов, подстилаемых водонепроницаемыми породами. Обычно верховое болото не связано с грунтовыми водами и существует за счет поступления влаги из атмосферных осадков. Характерная растительность верховых болот - мох сфагнум, пушица, клюква, багульник, на севере - карликовая береза. Верховые болота часто имеют выпуклую форму, так как мох быстрее нарастает в средней части болота. Моховые болота трудно проходимы или совершенно непроходимы. Пушицевые и кустарничковые болота проходимы. НИЗИННЫЕ БОЛОТА — болота грунтового питания, развивающиеся в условиях снабжения грунтовыми водами, обычно богатыми солями. Имеют плоскую поверхность и богатую растительность. Это травяные, моховые или лесные болота. Развиваются как на водоразделах, так и на террасах и в поймах рек. Перехо́дные боло́та — сфагново-осоковые мезотрофные болота, в основном грунтового питания, но развивающиеся на бедном минеральном субстрате. Обычно располагаются широкой полосой по окраинам верховых болот или в виде отдельных участков на бедных песчаных грунтах в сопровождении низинных. Типичные растения: вахта трёхлистная, осока носиковая (Carex rostrata), подбел (Andromeda polifolia), клюква (Vaccinium microcarpum и Vaccinium oxycoccos), пушица рыжеватая, пушица стройная и некоторые другие. Геологическая работа болот сводится, в основном, к накоплению торфа. Торф – горная порода органического происхождения, состоящая из растительных остатков. Следовательно, состав торфа зависит от состава растительности, а значит, от происхождения болота и его типа по местоположению и условиям образования. По происхождению болота бывают озерными, лесными и луговыми. Озерные болота возникают при зарастании (заболачивании) озер. Этот процесс идет от берегов озера к центру, причем главное значение принадлежит травяной растительности.

Вопр.23

География многолетнемёрзлых горных пород. Подземные льды и подмерзлотные воды криолитозоны. Мерзлотные процессы и рельеф. Многолетнемёрзлые горные породы, породы, длительное время (не менее двух лет подряд) содержащие лёд и составляющие основную массу мёрзлой зоны литосферы. Форма, размеры и взаимное расположение ледяных включений (криогенная текстура М. г. п.) определяются условиями осадконакопления и промерзания. М. г. п. могут включать также жидкую и газообразную фазы Н2О, объём и распределение которых зависят от дисперсности минерального или органо-минерального скелета пород и условий промерзания или протаивания. Присутствие льда в М. г. п. существенно влияет на их физические, механические и фильтрационные свойства. Рыхлые и трещиноватые скальные горные породы благодаря промерзанию приобретают новые свойства (сцепление, прочность, непроницаемость и др.), которые имеют важное значение при использовании их в качестве стройматериалов, а также оснований и среды для инженерных сооружений. М. г. п. создают специфические условия, требующие особых решений при промышленном и с.-х. освоении территории, строительстве, водоснабжении и др. мероприятиях. Научные основы проектирования и строительства различных сооружений на М. г. п., их водной и тепловой мелиорации и решения других прикладных задач рассматриваются в инженерной геокриологии, разработанной главным образом в СССР (Н. А. Цытович, М. М. Крылов, В. Г. Гольдтман, Г. В. Порхаев, С. С. Вялов, К. Ф. Войтковский и др.). Значительный вклад в развитие инженерной геокриологии внесли также зарубежные исследователи (шведский — Г. Бесков, американские — С. Тейбер и К. Терцаги и др.). Хорошо известно, что поверхностные слои почв и грунтов подвергаются сезонному промерзанию зимой и оттаиванию в весенне-летнее время. Закономерности промерзания и оттаивания и температурный режим этих слоев определяются условиями теплообмена на поверхности Земли и составом пород и их влажностью. Наибольшая глубина промерзания наблюдается в северных приполярных районах, наименьшая - в южных. Этот верхний слой периодического промерзания и оттаивания отличается большой динамичностью и называется деятельным слоем. Ниже его на обширных пространствах СССР, Северной Америки и Канады развиты многолетнемерзлые горные породы (ММП). В СССР они занимают свыше 47-48% площади. Современное соотношение деятельного слоя с ММП различно. В северных районах наблюдаются сливающиеся мерзлые толщи, в более южных районах - несливающиеся. Зону распространения ММП называют мерзлой зоной литосферы или криолитозоной (греч. "криос" -холод). Соответственно и наука, изучающая криолитозону и процессы, связанные с ней, называется геокриологией или мерзлотоведением. Основы этой науки были заложены М. И. Сумгиным, но особенно широкое развитие она получила в последние три десятилетия, и на ее основе решались и решаются важнейшие народнохозяйственные задачи: развитие горнодобывающей промышленности; строительство железных и шоссейных дорог, промышленных и жилых сооружений. Все это поставило перед наукой задачу всестороннего изучения ММП, геологических процессов, связанных с ними, и оценки их влияния на различные возводимые сооружения, объекты эксплуатации полезных ископаемых и др. Эти исследования проводились многими учеными, среди которых В.А. Кудрявцев, Б.Н. Достовалов, П.Ф. Швецов, А.И. Попов, П.И. Мельников, Э.Д. Ершов, Н.Н. Романовский, К.А. Кондратьева и другие, внесшие значительный вклад в развитие геокриологии. Подземные льды - льды, находящиеся в верхних слоях земной коры. Подземные льды встречаются в областях распространения многолетнемерзлых пород. По времени образования различают современный и ископаемый подземный лед, по происхождению: - первичный лед, возникающий в процессе промерзания рыхлых отложений; и - вторичный лед - продукт кристаллизации воды и водяных паров (а) в трещинах (жильный лед), (б) в порах и пустотах (пещерный лед), (в) погребенный лед, формирующийся на земной поверхности, а затем перекрытый осадочными породами. ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ ВОДЫ-подземные воды, расположенные под мёрзлой толщей пород в областях распространения многолетнемёрзлых пород. Контактирующие подмерзлотные воды бывают пресными и солёными; обладают положительными и отрицательным температурами (криогалинные воды, входящие в криолитозону). Пресные подмерзлотные воды являются источником водоснабжения. криолитозона-часть криосферы в пределах верхнего слоя земной коры, характеризующаяся в течение всего года или хотя бы короткое время (но не менее суток) отрицательной температурой почв и горных пород и наличием или возможностью существования подземных льдов. В криолитозоне выделяются слой кратковременного и сезонного промерзания-протаивания (т. н. активный, или деятельный слой) и многолетняя криолитозона («вечная мерзлота»). Нижней границей криолитозоны служит изотермическая поверхность с температурой 0°С. КРИОГЕНЕЗ, ПРОЦЕССЫ КРИОГЕННЫЕ (МЕРЗЛОТНЫЕ) — [κρνος (криос) — холод, лед] — совокупность теплофиз., физико-механических и физико-хим. процессов, происходящих в промерзающих, мерзлых и протаивающих грунтах и г. п. Наиболее распространенные формы К.: режеляция , пучение грунта , миграция влаги и плывунных масс в период промерзания и протаивания, тепло- и массообмен, солифлюкция , реологические и др. процессы. Криогенный рельеф (мерзлотный) Криогенными называют геологические, физические, биохимические и другие процессы, происходящие в самых верхних частях земной коры и обусловленные сезонным и многолетним промерзанием и протаиванием увлажненных рыхлых горных пород, охлаждением мерзлых пород, и замерзанием подземных вод. Направление и интенсивность криогенных процессов связанны с особенностями накопления четвертичных осадков, с тепловлагообменом в верхних горизонтах горных пород, с динамикой промерзания и протаивания. Для процесса рельефообразования наиболее существенное значение имеют подземные воды и, прежде всего надмерзлотные, циркулирующие в пределах деятельного слоя, или СТС (сезонно-талый, слой) с которым и связаны главные геологические события в районах с распространением многолетней мерзлоты. Среди мерзлотных процессов наибольшее распространение получили: пучение и морозобойное растрескивание грунтов, образование жильных льдов, формирование полигональных форм на поверхности, склоновые процессы и термокарст.

Вопр.24

.Геологическая деятельность ледников и гляциальные формы рельефа.Типы ледников. Режим и движение ледников. Ледниковая денудация и аккумуляция. Ледники - это естественные массы кристаллического льда (вверху - фирна), находящиеся на поверхности Земли в результате накопления и последующего преобразования твердых атмосферных осадков (снега). Необходимым условием образования ледников является сочетание низких температур воздуха с большим количеством твердых атмосферных осадков, что имеет место в холодных странах высоких широт и в вершинных частях гор. В преобразовании снега в фирн, а затем в лед большое значение имеют давление и сублимация возгонка), под которой понимается испарение льда и новая кристаллизация водяного пара. При сублимации высвобождается тепло, способствующее сплавлению отдельных кристаллов. С течением времени фирн постепенно превращается в глетчерный лед. Зарождаются ледники выше снеговой границы, где располагаются их области питания (аккумуляции). Но при движении ледники выходят ниже снеговой границы в область абляции (лат. "абляцио" - отнятие, снос), где происходит постепенное уменьшение массы ледника путем таяния, испарения и механического разрушения. Эту зону иногда называют областью стока или областью разгрузки. В зависимости от изменяющихся во времени соотношений аккумуляции и абляции происходит осцилляция (лат. "осцилляцио" - колебание) края ледника. В случае существенного усиления питания и превышения его над таянием, край ледника продвигается вперед - ледник наступает, при обратном соотношении ледник отступает. При длительно сохраняющемся соотношении питания и абляции край ледника занимает стационарное положение. Современные ледники покрывают площадь свыше 16 млн. км, или около 11% суши. ФОРМЫ РЕЛЬЕФА ЛЕДНИКОВЫЕ (ГЛЯЦИАЛЬНЫЕ) — генетически связанные с деятельностью ледником. Каждому типу оледенения свойственны определенные Ф. р. л. В горах преобладают скульптурные формы, возникшие в результате совокупного действия разл. денудационных процессов: морозного выветривания, разъедающей деятельности фирновых снежников и гл. обр. ледникового выпахивания (экзарации) — кары , цирки , ригели , троги , курчавые скалы. В краевой зоне горных ледников развиты разл. аккумулятивные Ф. р. л. — морены боковые , срединные , продольные, конечные. У внешнего края ледниковых языков, в ледниковых долинах, развиты флювигляциальные террасы. В обл. развития покровных оледенений равнин скульптурные Ф. р. л. преобладают в обл. сноса, приуроченных к центрам материковых оледенений (напр., Карелия). Здесь широко развиты бараньи лбы, курчавые скалы, ледниковые борозды и друмлины и характерный сельговый рельеф. В периферических обл. покровных оледенений преобладают аккумулятивные Ф. р. л , образующие закономерные ледниковые комплексы, состоящие из моренного рельефа, ледниковых озер, конечных морен, зандров, огромных поясов краевых образований, состоящих из холмистого моренного рельефа, камов и озов , гляциодепрессий. Здесь широко распространены также эрозионно-аккумулятивные формы, связанные с деятельностью потоков талых ледниковых вод — ледниковые долины, маргинальные каналы, крупные ложбины ледникового стока, а также обширные впадины приледниковых озер. Выделяются три основных типа ледников: 1) материковые, или покровные; 2) горные; 3) промежуточные, или смешанные. Классическими примерами ныне существующих материковых ледников служат покровы Антарктиды и Гренландии. Горные ледникиразличны по условиям питания и стока. Большое распространение имеют горные ледники альпийского типа.

Движение льда в ледниках — основной процесс переноса массы из области накопления в область расхода. Благодаря перемещению льда из первой области во вторую поддерживается относительное равновесие между ними, что и обеспечивает само существование ледника как единой ледниковой системы. В горном леднике количество льда, проходящее через любое поперечное сечение, в области аккумуляции постепенно увеличивается от истоков к границе питания, где достигает максимума, а в области абляции постепенно уменьшается к концу ледника. Соответственно изменяется и скорость движения льда: от истоков к границе питания она увеличивается, а от границы питания к концу ледника уменьшается. При этом векторы скорости относительно поверхности ледника в области аккумуляции наклонены вниз, а в области абляции — вверх. Но такова лишь идеальная схема. В реальных ледниках наблюдается множество отклонений от нее из-за изменений толщины, ширины и уклонов поверхности ледников. В ледниковых покровах и куполах, граница питания которых проходит близ их концов, а расход массы осуществляется путем откола айсбергов, скорость движения льда увеличивается от нуля в центре ледникового покрова до максимума у его края.

Движение льда в ледниках осуществляется двумя основными способами: путем вязкопластического течения и путем глыбового скольжения по ложу и внутриледниковым разрывам и сколам.

Режим ледников Ледники сами по себе и как элементы природных систем – не пассивные образования: они движутся, меняют свои размеры и формы, возникают и исчезают, обмениваются массой и энергией с окружающей средой (атмосферой, подстилающими породами, водоемами, в которых они оканчиваются), изменяют эту среду, переходят в новое состояние. Важнейшей характеристикой режима ледников служит их массообмен с окружающей средой, которым определяется существование и эволюция оледенения, его роль как природного ресурса и стихийных угроз. Области питания (аккумуляции) и расхода (абляции) разделяются границей питания ледника.

Аккумуляция на ледниках увеличивается от высоких широт к низким вместе с повышением влагосодержания воздуха.. Основными глобальными закономерностями изменения режима ледников служат зависимости составляющих их баланса массы от широты и расстояния от океана, питающего ледники осадками. С уменьшением значений широты возрастают летние температуры воздуха на постоянной высоте, с ростом температуры ледники поднимаются вверх по рельефу, где и сохраняются.

ледниковая денудация-(от лат. denudatio - обнажение), совокупность процессов сноса и удаления с возвышенностей продуктов выветривания горных пород с последующим их накоплением в понижениях рельефа. ледниковая аккумуляция-(лат. Accumulatio — накопление) — процесс накопления рыхлого минерального материала и органических остатков на поверхности суши и на дне водоемов. Аккумуляция происходит у подножия склонов, в долинах и других отрицательных формах рельефа различного размера: от карстовых воронок до крупных прогибов и впадин тектонического происхождения, где аккумулирующиеся отложения образуют мощные толщи, постепенно превращающиеся в осадочные горные породы. На дне океанов, морей, озер и других водоемов аккумуляция есть важнейший экзогенный процесс.

Вопр. 25

.Водно-ледниковые отложения. Отложения приделниковых областей. ОТЛОЖЕНИЯ ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ — отл. талых ледниковых вод, среди которых различают: а) флювиогляциальные (ледниково-речные), отлагаемые потоками талых вод и представленные преимущественно галькой, гравием и косослоистым песком; б) озерно-ледниковые, возникающие в приледниковых озерах и состоящие 6. ч. из тонких горизонтальнослоистых песков, супесей, суглинков и глин с четкой ленточной годичной слоистостью (ленточные глины). Те и др. могут быть внутриледниковыми (интрагляциальными) или приледниковыми (перигляциальными). В первом случае они слагают аккумулятивные формы рельефа (озы , комы), во втором образуются флювиогляциальные равнины, или зандры , или озерно-ледниковые равнины. В горах, где талые воды стекают только по дну долин, флювиогляциальные отл. практически неотличимы от аллювия.

Среди приледниковых (перигляциальных) отложений выделяют:1) зандры (нем. "зандер"-песок); 2) лимногляциальные (греч. "лимнэ" - озеро), или озерноледниковые; 3) лёсс. Зандры и создаваемые ими зандровые поля образуются за грядами конечных морен и представляют отложения талых ледниковых вод, растекающихся на большие равнинные пространства. Это было особенно характерно для материковых четвертичных оледенений, когда талые воды в большом количестве могли вытекать как в понижениях рельефа, так и на водораздельных пространствах. При этом в отложениях наблюдается дифференциация материала.

Лимногляциальные, или озерноледниковые, отложения образовались в приледниковых озерных бассейнах. В равнинных районах четвертичных материковых оледенений такие озера своим возникновением обязаны подпруживающему действию выходящих подледниковых потоков возвышенностями рельефа или грядами конечных морен, а также подпруживанию стока рек. По мере отступания ледника размеры и глубина озер увеличивались. Лёссы. Для перигляциальных областей типично широкое развитие лёссов и лёссовидных суглинков, развитых на юге европейской части Союза, в Западно-Сибирской низменности, в Западной Европе и Америке. В этих областях они носят покровный характер, образуют чехол на водоразделах и их склонах, а также на надпойменных речных террасах.

Вопр.26

Геологическая деятельность Мирового океана. Подводный рельеф океанов и морей. Воды Мирового океана, занимающие 70,8 % площади поверхности Земли, играют колоссальную роль в формировании облика планеты. Характер работы моря определяется множеством факторов, из которых наибольшее значение имеют следующие: тектонические особенности, состав горных пород и рельеф берегов и дна океана; глубина моря; особенности динамики, химического состава и температуры вод; видовой состав и биомасса организмов. Естественно, колоссально значение времени. Многие из этих факторов связаны друг с другом, и все они действуют одновременно. Разрушительная работа моря наиболее активна у кромки воды. Разрушение осуществляется химическим растворением пород, гидравлическими ударами волн (гидравлическое выпахивание), ударами находящихся в волне обломков пород (абразия). Высокая степень химической агрессивности морской воды объясняется ее минерализацией: средняя соленость океанических вод составляет примерно 35 г/л. Растворенные в воде соли распадаются на ионы, среди которых в морях преобладают анионы Hl и SO4, катионы Na, Mg. Довольно быстрому растворению подвергаются берега, сложенные широко распространенными в составе суши известняками. Очевидно, что рост температуры воды способствует активизации растворения. Поскольку температура морских вод изменяется широтно и по глубине, то максимальная химическая активность вод будет наблюдаться, во-первых, в тропических широтах, а во-вторых, в верхнем слое воды, т. е. у берега. Рельеф берега в целом определяет характер работы моря: на низких, полого погружающихся (отмелых) берегах преобладает морская аккумуляция. В противоположность этому, у высоких, обрывистых (приглубых) берегов, господствует разрушительная деятельность.

Рельеф дна океанов — структура поверхности дна морской оболочки Земли. На дне океанов находятся огромные горные хребты, глубокие раcщелины с обрывистыми стенками, протяженные гряды и глубокие рифтовые долины. Фактически морское дно не менее изрезано, чем поверхность суши. Океанический рельеф весьма сложен и разнообразен Платформа, окаймляющая континенты и называемая материковой отмелью, или шельфом, довольно неровная. На внешней стороне шельфа обычны скальные выступы; средняя глубина внешнего края (бровки) шельфа составляет около 130 метров. У берегов, подвергавшихся оледенению, на шельфе часто встречаются ложбины и впадины. Говоря о материковом склоне, можно отметить следующие особенности: во-первых, он обычно образует четкую и хорошо выраженную границу с шельфом, во-вторых, почти всегда его пересекают глубокие подводные каньоны. У нижней границы склона в Атлантическом и Индийском океанах располагается поверхность, получившая название материкового подножья. По периферии Тихого океана материковое подножье обычно отсутствует.

Срединно-океанические хребты Так называют величественные горные образования шириной в несколько сотен километров и высотой около .Они состоят из нескольких параллельных горных гряд. Их склоны опускаются к ложу океана широкими ступенями. В самой высокой центральной части вдоль гребней тело хребта прорезают так называемые рифт. Рифтовые ущелья и рифтовые зоны в геологическом отношении необычайно интересны: здесь высока сейсмическая активность и каждый день бывает до 100 землетрясений. Также сильно развита и вулканическая активность.

Вопр.27

.Морское и океанское осадконакопление. Преобразование осадков в осадочные породы. Осадочные гоные породы морского и океанского генезиса. Понятия о фациях. Экологические особенности и полезные ископаемые морских бассейнов. ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ (седиментация) - образование всех видов отложений на поверхности Земли при переходе осаждаемого вещества из подвижного, взвешенного или растворенного (в воздушной или водной среде) в неподвижное (осадок) состояние. Осадконакопление происходит на дне рек, озер, морей и океанов и на поверхности суши.

Обстановки морского и океанического осадконакопления. Подводно-равнинная область. При выделении обстановки осадконакопления учитывается место и способ отложения осадков, характерные физические, фиизко-географические, химические и биологические условия накопления осадочного материала. Резкие границы между обстановками осадконакопления отсутствуют. Выделение обстановок морского осадконакопления существенным образом связано с рельефом морского дна. Для морского и океанического осадконакопления важное значение имеют положение области седиментации относительно берега, относительные глубины и уклоны дна, характер движения воды (волнения, течения, их направление), органические остатки и х скопления, характеристика вод (химизм, соленость и др.). Известно, что в строении морского бассейна осадконакопления выделяется примыкающая к берегу мелководная область шельфа, погружающийся под различными углами континентальный склон, который может осложняться островными дугами, океаническое ложе, впадины, глубоководные желоба. Существуют специальные подразделения обстановок морского и океанического осадконакопления, выделение которых учитывает всю совокупность факторов, определяющих накопление осадочного материала в данном подразделении. Выделяют неритовую, батиальную и абиссальную обстановки.

Осадочные горные породы (ОГП) — горные породы, существующие в термодинамических условиях, характерных для поверхностной части земной коры, и образующиеся в результате переотложения продуктов выветривания и разрушения различных горных пород, химического и механического выпадения осадка из воды, жизнедеятельности организмов или всех трёх процессов одновременно. Генезис осадочных горных пород «Осадочные горные породы» объединяют три принципиально различные группы поверхностных (экзогенных) образований, между которыми практически отсутствуют существенные общие свойства. Собственно из осадков образуются хемогенные (соли) и механогенные (обломочные, частично терригенные) осадочные породы. Образование осадков происходит на поверхности земли, в её приповерхностной части и в водных бассейнах. Но применительно к органогенным породам довольно часто термин «осадок» не применим. Так если осаждение скелетов планктонных организмов ещё можно отнести к осадкам, то куда отнести скелеты донных, а тем более колониальных, например, кораллов, организмов не ясно. Это говорит о том, что сам термин «Осадочные горные породы» является искусственным, надуманным, он является архаизмом. Вследствие этого В. Т. Фролов пытается заменить его термином «экзолит». Поэтому анализ условий образования этих пород должен происходить раздельно. В классе механогенных пород первые два понятия являются равнозначными и характеризуют разные свойства этого класса: механогенный — отражает механизм образования и переноса, обломочный — состав (состоит практически из обломков (понятие строго не определено)). Понятие Терригенный отражает источник материала, хотя механогенными являются и значительные массы обломочного материала, образуемого в подводных условиях.

Фа́ция (лат. facies — лицо, облик) в геологии[1]: Физико-географические условия отложения осадочной породы (озёрные, лагунные, морские) Пласт или свита пластов, отличающиеся на всём протяжении одинаковыми литологическими свойствами и включающие одинаковые органические ископаемые осадки

На основании фациальных исследований в составе земной коры выделяют отдельные фации. Фации осадочных пород по месту их образования принято делит на три основные группы: морские фации; переходные фации: лагунные фации; дельтовые фации; континентальные фации.

Вопр.28

Движения земной коры. Современные вертикальные движения. Современные горизонтальные движения. Складчатые и разрывные нарушения. Тектонические движения и рельеф. Вертикальные движения:грабен(вниз), горст(вверх). Горизонтальные движения земной коры, тангенциальные движения земной коры, движения, происходящие в направлении, параллельном (касательном) земной поверхности. Противопоставляются вертикальным (радиальным) движениям коры (см. Колебательные движения земной коры). Проявлениями Г. д. з. к. служат относительные перемещения отдельных блоков земной коры по сдвигам, раздвигам и надвигам, особенно глубинного типа (см. Глубинные разломы), а также линейная складчатость. Г. д. з. к. бывают первичными или производными от вертикальных поднятий и опусканий (например, раздвиги в осевых частях поднятий, складчатость и надвиги при сползании осадков с поднятий). В первом случае, по мнению ряда исследователей, Г. д. з. к. могут быть связаны с осевым вращением Земли и с перестройкой фигуры Земли при изменениях скорости её вращения или с конвекционными течениями в мантии Земли и перемещением глыб литосферы под их действием.

Рельеф (фр. relief, от лат. relevo — поднимаю) — совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных (вогнутых) форм. Складчатые нарушения: антиклиналь, синклиналь. Разрывные нарушения:

Сбросы – разрывные нарушения, когда подвижная часть земной коры опустилась вниз по отношению к неподвижной. Взброс – разрывное нарушение, когда подвижная часть земной коры поднялась в результате тектонического движения по отношению к неподвижной.

Сдвиг – представляет собой разрывное нарушение, в котором происходит горизонтальное смещение горных пород по простиранию. Надвиг – обратное сдвигу перемещение.

Вопр.30

Землетрясения. Механизм возникновения землетрясения и его параметры. Интенсивность землетрясений. Землетрясение, геол., заметные колебания земной коры, происходящие от действия внутренних сил. Различают медленные, слабо заметные колебания и быстрые разрушительные перемещения пластов земной коры. Последние известны под З. в тесном смысле, причины землетрясения: смещение, оседание пластов земн. коры, провалы вследствие размывов и вообще действия воды и вулканические явления. Последние сопровождаются выделением водяных паров, газов, шлака, грязи. Для изучения З. устроены особые станции (сейсмические) с приборами (сейсмометрами), отмечающими быстроту распространения колебаний земной коры. Механизм возникновения землетрясений Выяснение причин землетрясений и объяснение их механизма - одна из важнейших задач сейсмологии. Общая картина происходящего представляется следующей. В очаге происходят разрывы и интенсивные неупругие деформации среды, приводящие к землетрясению. Деформации в самом очаге носят необратимый характер, а в области, внешней к очагу, являются сплошными, упругими и преимущественно обратимыми. Именно в этой области распространяются сейсмические волны. Очаг может либо выходить на поверхность,как при некоторых сильных землетрясениях, либо находиться под ней, как во всех случаях слабых землетрясений.

Интенси́вность землетрясе́ния — мера величины сотрясения земной поверхности при землетрясении на охваченной им территории. Не следует путать с магнитудой землетрясения. Интенсивность землетрясения может определяется в баллах одной из принятых сейсмологических шкал интенсивности, либо максимальными кинематическими параметрами колебаний земной поверхности (например, ускорениями). Второе является предпочтительным, поскольку только таким образом можно реально, количественной мерой оценивать такое сложное и серьезное явление, как сейсмическое воздействие.

Вопр.31

Географическое распространение землетрясений. Прогноз землетрясений. Цунами. Многочисленные свидетельства из разных частей света говорят, что многие животные (собаки, куры, свиньи, крысы и т. п.) проявляют признаки беспокойства за несколько часов до землетрясения, местные жители в сейсмоопасных районах доверяют этим признакам. В конце прошлого века группа известных западных сейсмологов провела сетевые дебаты[3], главным вопросом которых был «Является ли достоверный прогноз индивидуальных землетрясений реалистичной научной целью?». Все участники дискуссии, несмотря на значительные расхождения в частных вопросах, согласились с тем, что детерминистические предсказания отдельных землетрясений с точностью, достаточной для того, чтобы можно было планировать программы эвакуации, нереальны; по крайней мере некоторые формы вероятностного прогноза текущей сейсмической опасности, основанные на физике процесса и материалах наблюдений, могут быть оправданы.

цунами-длинные волны, порождаемые мощным воздействием на всю толщу воды в океане или другом водоёме. Причиной большинства цунами являются подводные землетрясения, во время которых происходит резкое смещение (поднятие или опускание) участка морского дна. Цунами образуются при землетрясении любой силы, но большой силы достигают те, которые возникают из-за сильных землетрясений (с магнитудой более 7). В результате землетрясения распространяется несколько волн. Более 80 % цунами возникают на периферии Тихого океана. Первое научное описание явления дал Хосе де Акоста в 1586 в Лиме, Перу после мощного землетрясения, тогда цунами высотой 25 метров ворвалось на сушу на расстояние 10 км. Признаки появления цунами Внезапный быстрый отход воды от берега на значительное расстояние и осушка дна. Чем дальше отступило море, тем выше могут быть волны цунами. Люди, находящиеся на берегу и не знающие об опасности, могут остаться из любопытства или для сбора рыбы и ракушек. В данном случае необходимо как можно скорее покинуть берег и удалиться от него на максимальное расстояние — таким правилом следует руководствоваться, находясь, например, в Японии, на Индоокеанском побережье Индонезии, Камчатке. В случае телецунами волна обычно подходит без отступления воды. Землетрясение. Эпицентр землетрясения находится, как правило, в океане. На берегу землетрясение обычно гораздо слабее, а часто его нет вообще. В цунамоопасных регионах есть правило, что если ощущается землетрясение, то лучше уйти дальше от берега и при этом забраться на холм, таким образом заранее подготовиться к приходу волны. Необычный дрейф льда и других плавающих предметов, образование трещин в припае. Громадные взбросы у кромок неподвижного льда и рифов, образование толчеи, течений.

Вопр.32