- •Национальный медицинский университет

- •П. Учебная цель

- •Ш. Воспитательные цели

- •IV. Межпредметная интеграция

- •V. Содержание учебного материала

- •Накладка

- •Основные типы опорно-удерживающих кламмеров.

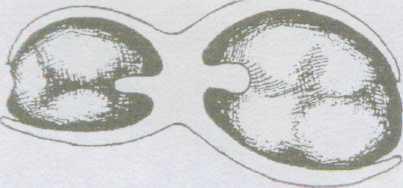

- •РРис. 5 Кламмер № 5

- •Спускаясь на стороне наклона зуба под межевой линией, плечо заканчивается в удерживающей зоне и создает пункт ретенции, но достаточно сла бый.

- •VI. План и организационная структура занятия

- •Vп. Материалы методического обеспечения занятия

- •Vп.1. Вопросы для контроля исходного уровня знаний студентов

- •Vп.2. Эталоны ответов на вопросы контрольного исходного уровня знаний

- •Ситуационные задачи

- •Литература

- •Тестовые задания

РРис. 5 Кламмер № 5

дистальную поверхность, отдает на жевательную поверхность зуба еще одну окклюзионную накладку.

Спускаясь на стороне наклона зуба под межевой линией, плечо заканчивается в удерживающей зоне и создает пункт ретенции, но достаточно сла бый.

Кламмер обеспечивает хорошую опору, его способность к фиксации выражена слабо. Поэтому предусматривается усиление фиксации кламмером с другой стороны, Для увеличения жесткости кольцевого кламмера создают второе плечо, которое идет от дуги или от седла и отходит от десенного края на 1, 5—2 мм

Кольцевой кламмер применяют на отдельных молярах которые ограничивают дефект зубного ряда и на верхней челюсти наклонены в сторону щеки, а на нижней — языка.

Окклюзионные накладки обеспечивают равномерную передачу давления, которое возникает во время жевания, по оси зуба даже тогда, когда зуб наклонен в сторону дефекта. Для определения места удерживающей части плеча кольцевого кламмера используют калибр № 2 в случае включенных дефектов зубного ряда и калибр-стержень № 3 — в случае комбинируемых.

Кроме описанных типов кламмеров системы Нея, для конструирования бюгельных протезов применяют и другие виды литых кламмеров.

ретенционную функцию. Кламмер применяют на боковых зубах и прежде всего — на участках смежных. Со стороны щеки образуют кольцо, которое охватывает вестибулярную поверхность опорного зуба. Применяют в случае непрерывного зубного ряда и при наличии места для расположения опрокидной части кламмера без повышения высоты прикуса. Для определения ретенции пользуются калибром № 1.

Кламмер Райхельмана — поперечный кламмер с окклюзионной накладкой в виде поперечной перегородки, которая проходит через жевательную поверхность в вестибулярно—оральном направлении, которая соединяет два плеча

— вестибулярное и оральное.

Показания к его применению: односторонние конечные дефекты. Показания сужаются из-за необходимости в специальной подготовке зуба: на жевательной поверхности нужно создать место для поперечной накладки. Для определения ретенции используют калибр № 1.

Кламмер системы Роуча имеет вид упругих Т-подобных отростков, которые отходят от каркаса протеза и располагаются в углублениях. Оригинальность их конструкции заключается в том, что для фиксации бюгельных протезов нужны минимальные ретенционные зоны на опорных зубах. Кламмеры имеют разветвленную форму и выступают из бюгельного каркаса в виде шипов и лапок. Поскольку соприкасаются они поверхности зуба минимальной площадью, то меньшей мерой содействуют развитию кариеса. Хорошо фиксируют протезы, отвечают эстетическим требованиям. Но из-за того, что их тяжело разместить, используются редко, зато нашли широкое применение как отдельные детали кламмеров.

Кламмеры системы Балтерса. Балтерс предложил ажурные кламмеры, которые позволяют использовать наименьшие анатомические ретенционные пункты зуба для осуществления функций опоры и удерживания.

Кламмер Бонихарта состоит из Т-подобного плеча с продленным телом в виде пружины, которая присоединяется к бюгелю и располагается с вестибулярной стороны в участке шейки зуба. Плечо является частью кламмера, которое устанавливается на горбиках передних зубов. Для определения ретенции пользуются калибром № 2.

Непрерывный (многозвеньевой) кламер имеет вид соединенных между: собой плеч нескольких кламмеров. Помещают орально или вестибулярно, прилегает к каждому природному зубу в участке горба или экватора. Непрерывные кламмеры имеют

ширину почти 3 мм, толщину — 1 мм Форма их полуовальная. По степени охватывания зубов многозвенные кламмеры могут иметь вид узкой (многозвеньевой кламмер Кеннеди} широкой полоски (шинирующая полоска) или с амбразурными коготками (кламмер Кросс—Шредера). Могут служить для связки между составными частями протеза и стабилизации, а также одновременно выполнять обе функции.

Беспрерывные кламмеры охватывают от 2 до 8 зубов или половину зубного ряда с целью стабилизации протеза, в случае необходимости возобновить боковые и конечные дефекты зубного ряда и для мобилизации зубов при заболевании тканей пародонта.

Кламмер С. С.Березовского обеспечивает передачу нагрузки на 2—3 зуба, которая ограничивает дефект зубного ряда. Опорные плечи кламмера охватывают зуб с оральной стороны. Окклюзионные накладки помещают в межзубных бороздках медиально от дефекта.

Плечо кламмера охватывает контактную поверхность зуба и переходит на вестибулярную, заканчивается ниже межевой линии в ретенционной зоне. Отросток кламмера присоединяется к дуге на нижней челюсти или к каркасу на верхней. Благодаря опорам, которые расположены медиально от дефекта, этот кламмер во время жевания распределяет давление на несколько зубов, а также предотвращает вывих зуба, который ограничивает дефект.

Телескопический кламмер состоит из телескопических коронок — внутренней и внешней. Первая покрывает опорный зуб и имеет вид металлического колпачка цилиндрической формы, другая — выраженную анатомическую форму и нормальные окклюзионные соотношения с антагонистами. Внешние коронки спаивают с каркасом протеза, таким образом обеспечивая стабильное соединение. По принципу передачи во время жевания давления на опорные зубы телескопические коронки следует отнести к опорно-удерживающим. Телескопические коронки применяют в случае низких клинических коронок, когда обычные опорно-удерживающие кламмеры не обеспечивают удовлетворительной фиксации протеза, а также тогда, когда нет возможности изготовить цельнолитые каркасы бюгельных протезов.

Параллелометрия рабочей модели.

Паралелометрия — это исследование модели в параллелометре с целью определения:

1. Направление введения и выведения протеза, то есть поиска усредненной параллельности зубов, выбранных для размещения на них опорно-удерживающих кламмеров.

2. Межевой линии (опорно-удерживающий кламмер размещают в определенном соответствии с этой линией).

3. Ретенционной зоны — углубления на пришейковой части зуба (ниши), где расположена удерживающая эластическая часть кламмера. От глубины ниши зависит длина удерживающей части плеча, а соответственно — и вид кламмера и конструкция протеза.

Поскольку между: опорными зубами пациента не прослеживается параллельность, для того, чтобы бюгельный протез со сложнойсистемой кламмеров можно было без препятствий фиксировать и снимать с опорных зубов, нужен специальный аппарат — параллелометр.

Определение глубины ретенционной (удерживающей)

зоны.

Если установить стержень параллелометра так, чтобы он прикасался экватором к зубу гипсовой модели, которая установленная и закрепленная на столике параллелометра, то между стержнем устройства и коронкой зуба ниже от экватора образуется ниша (углубление), которая идет вокруг зуба. Во время конструирования кламмера эту нишу используют как ретенционную поверхность зуба для расположения в ней удерживающих частей плеч кламмеров. Зубы с одинаковым расположением экватора могут иметь разную выраженность углубления. Зоной углубления называют промежуток, который ограничен стержнем устройства, поверхностью зуба со стороны дефекта и слизистой оболочкой десен. Эти зоны заметно увеличиваются в случае конвергенции зубов.

Глубину углубления (ниши) определяют специальными инструментами — калибрами-стержнями с разными диаметрами диска: № 1—0,25 мм № 2— 0,5 мм № 3—0,15 мм.

Каждому типу кламмера отвечает стержень для определения места окончания удерживающего плеча опорного зуба.

Выбранный стержень закрепляют в цанговом устройстве и приближают к модели. Двигая стержень вверх-вниз, на межевой линии выбирают такое положение, когда стержень-калибр и его измерительный диск одновременно войдут в контакт, коснутся опорного зуба. Место контакта диска с зубом является местом окончания плеча кламмера или его начала. Отметив таким образом глубину ретенционного окончания кламмера карандашом, можно приступать к нанесению чертежа каркаса бюгельного протеза.

Следовательно, с помощью параллелометра мы можем оценить форму части коронки опорных зубов, их положение (наклон), нанести межевую линию и после определения глубины ретенции поместить опорный -удерживающий кламмер.

Чаще всего встречаются пять основных видов межевой линии, а именно:

1. Межевая линия проходит по середине апроксимальной поверхности зуба и поднимается по вестибулярной к контактному пункту с соседним зубом.

Такое расположение межевой линии позволяет удобно расположить на зубе опорно-удерживающий кламмер Аккера. Место, где должен быть конец удерживающего кламмера, определяют с помощью калибра-стержня № 1.

Межевая линия начинается на уровне контактного пункта зуба со стороны дефекта зубного ряда и по вестибулярной поверхности спускается к середине апроксимальной поверхности возле соседнего зуба.

Пользуются калибром-стержнем №2. В таком случае показаны кламмеры с длинными удерживающими плечами, типа кламмера № 2 по Нею или кламмера Бонихарта.

3. Диагональное расположение экватора на опорном зубе. Экватор проходит возле жевательной поверхности в участке дефекта зубного ряда, косо пересекает вестибулярную поверхность и заканчивается около шейки зуба с противоположной стороны.

Нишу для расположения конца удерживающего плеча кламмера определяют с помощью калибра- стержня № 3.

Если это премоляр, то применяют кламмер с длинным плечом (кламмер № 2 по Нею), когда же моляр — кольцевой кламмер Нея.

Оба кламмера имеют длинные плечи, благодаря чему они упругие и легко проходят через экватор опорного зуба, обеспечивая хорошую фиксацию протеза и передачу давления во время жевания по оси зуба.

4. В случае стертости зубов наблюдается высокое расположение экватора. Он проходит на уровне жевательной поверхности. Такие зубы нужно покрывать искусственными коронками, которые возобновляют анатомическую форму.

5. Низкое очерчивание межевой линии бывает на зубах, которые имеют форму срезанного конуса. Экватор проходит на уровне шейки зуба. Такой зуб можно использовать лишь для опорного кламмера. Для применения опорно-удерживающего кламмера следует восстановить форму зуба с помощью искусственной коронки.

Е.И.Гаврилов и Е.Н.Жулев (1984) предлагают выделять семь основных видов нетипичного направления межевой линии:

имеет вид петли, выпуклость которой смещена к десенному краю или к жевательной поверхности;

имеет вид широкой петли, вершина которой смещена к одной из контактных поверхностей;

лестницевидная;

имеет вид высоко или низко расположенной прямой линии;

имеет вид волны.

Применение типичных форм литых кламмеров Нея при нетипичном расположении межевой линии не всегда себя оправдывает, а поэтому следует конструировать такие виды опорно-удерживающих кламмеров, которые бы позволили добиться надежной фиксации и стабилизации бюгельного протеза.

Авторы разработали и предложили несколько вариантов конструкций опорно-удерживающих кламмеров для индивидуального применения в зависимости от вида и направления межевой линии, размеров плоскостей опорной и удерживающей зон.

При первом варианте нетипичного расположения петля межевой линии имеет наклон к шейке зуба в средней части губной или языковой поверхности.

Суженная удерживающая зона, которая расположена возле шейки зуба и его контактной поверхности, затрудняет конструирование плеча кламмера. Применение одного или двух укороченных Т-подобных плеч, соединение одного из них с плечом в виде отростка позволяет добиться надежной фиксации съемного протеза.

В случае второго варианта нетипичного положения межевой линии, который чаще встречается при поворотах опорных зубов вокруг оси, контур ее имеет противоположное направление — петля наклоненная к жевательной поверхности.

На первый взгляд, кажется, что в этом случае нужно применить кламмер № 1 системы Нея, так как удерживающая поверхность достаточно широкая. Но рядом имеется и глубокая удерживающая зона. Поэтому удерживающая часть плеча кламмера должна быть упругой, а это в случае литого кламмера вряд ли возможно. При жестком кламмере он с усилием будет проходить через межевую линию, другие же кламмеры от частого использования будут разгибаться, теряя контакт с зубом в удерживающей зоне.

При третьем варианте нетипичного расположения межевой линии укороченная опорная поверхность со стороны дефекта или рядом с соседним зубом.

В случае высокого расположения межевой линии на контактной поверхности, которая повернута к дефекту, опорной зоны может не быть. При этом жесткую часть кламмера следует разместить на противоположной стороне одной из поверхностей опорного зуба — губной или язычной — ближе к рядом расположенному зубу, где имеется широкая опорная зона. Здесь следует применить один из вариантов литого кламмера.

Если межевая линия круто поднимается к жевательной поверхности со стороны дефекта, где имеется широкая опорная зона, можно применить кламмер № 1 системы Нея.

Лестницеподобная межевая линия так же, как и третий ее тип, обеспечивает хорошие условия для расположения опорного элемента плеча отлитого кламмєра в одной части опорной части зуба и неудовлетворительные — в другой. Однако в этом случае опорная и удерживающие зоны выражены приблизительно одинаково. Выбор типа кламмєра зависит от расположения межевой линии на стороне дефекта. Если она проходит здесь ближе к контактной поверхности, препятствуя размещению опорного элемента, то можно применить одну из конструкций литого кламмера. Упругую часть плеча кламмера следует разместить на той половине зуба, где межевая линия проходит ближе к жевательной поверхности.

Из-за использование кламмера № 1 удерживающая часть плеча будет небольшой, поэтому ее следует усилить отростком в пришеечной части зуба..

В пятом и шестом типах межевая линия проходит горизонтально, возле жевательной поверхности или, наоборот возле шейки зуба. Это наблюдается при патологическом стирании или аномалиях формы и положения зубов. Такие зубы следует покрывать коронками. Во время моделирования коронок воском следует пользоваться параллелометром, что дает возможность в последующем получить оптимальный рисунок межевой линии, которая обеспечивает лучшую функцию опорно-удерживающих элементов отлитого кламмера.

Если межевая линия имеет вид узкой петли, трудности относительно конструирования отлитого кламмера связаны с ее волнообразным направлением. Зоны опоры и ретенции сужены, из-за чего сложно разместить как опорную, так и удерживающую части кламмера. Обеспечить надежную фиксацию бюгельного протеза можно лишь с помощью опорно-удерживающих кламмеров, которые состоят из укороченных плеч кламмеров № 1 и № 2.

Соединение кламмера с протезом.

Соединение кламмеров с протезом является одной из главных проблем бюгельного протезирования. Сложности заключаются в конструировании бюгельных протезов через разницу податливости периодонта и мягких тканей альвеолярных отростков во время вертикального давления. Опорные ткани по-разному отвечают за нагрузку во время жевания. Через связочный аппарат и гидродинамическим путем периодонт передает давление на альвеолярный отросток и тело челюсти. При этом происходит амортизация нагрузки.

Периодонт имеет природную подвижную по вертикали 0,01-0,03 мм Податливость мягких тканей, которые во время сжимания покрывают альвеолярный отросток, равняется 0,3—0,9 мм, то есть в 10—ЗО раз больше, чем податливость зуба. В этих условиях зуб начинает двигаться раньше, чем слизистая оболочка начнет ограничивать функциональную нагрузку. Поэтому, выбирая конструкцию протеза, следует учитывать:

вид и величину дефекта;

количество и состояние опорных зубов;

степень выраженности альвеолярного гребня;

податливость слизистой оболочки протезного ложа и т.д..

При недостаточном количестве опорных зубов или в случае их неудовлетворительной стойкости следует подумать, как их разгрузить и перераспределить значительную часть давления на альвеолярный отросток.

Возможность передачи давления, которое возникает во время жевания, на альвеолярный отросток зависит от его формы и степени атрофии, состояния слизистой оболочки. Острый ножевидный или подвижный альвеолярный отросток не может быть хорошей основой для передачи давления, поэтому приходится больше нагружать оставшиеся зубы.

Для распределения давления во время жевания между альвеолярными отростками и опорными зубами существует:

1. Жесткое (стабильное).

2. Упругое (полулабильное).

3. Шарнирное (лабильное) соединение кламмера с базисом протеза.

В случае жесткого соединения кламмер соединяется с протезом неподвижно, и жевательное давление, которое приходится на протез, передается опорным зубам через кламмер. Жесткое крепление применяют тогда, когда дефекты ограничены зубами с двух сторон — медиальный и дистальный. В случае двусторонней опоры жевательное давление передается на челюсти наиболее физиологическим путем, через периодонт опорных зубов, а плоскостная система фиксации обеспечивает стойкость протеза и наилучшие условия для функционирования как протеза, так и оставшихся зубов. Дефект должен быть ограниченным с двух сторон. Жесткое соединение целесообразнее тогда, когда бюгельный протез располагается на достаточном количестве опорных зубов, хорошо сбереженных альвеолярных отростках и слизистой оболочке с небольшой равномерной упругостью.

В случае конечных дефектов также возможное жесткое соединение при соответствующем методе распределения нагрузки на пародонт и ткани альвеолярного гребня.

Для жесткого соединения кламмера с каркасом при всех видах дефектов зубных рядов применяют кламмерную систему Нея. Упругое соединение кламмера с протезом показано тогда, когда нужно уменьшить нагрузку на опорные зубы за счет повышения функциональной нагрузки на ткани гребня челюсти. Это наблюдается тогда, когда для удержания бюгельного протеза осталось мало зубов, либо когда зубы не достаточно стойкие, либо имеются изменения в участке пародонта. Упругому соединению следует также предоставить преимущество, когда альвеолярные отростки покрыты утонченной слизистой оболочкой, которая имеет небольшую упругость.

Плечи кламмера соединяются с протезом через длинный упругий отросток. В этом случае на зубы передается часть давления протеза, вторая часть гасится упругим рычагом.

Через упругое соединение передается нагрузка на слизистую оболочку альвеолярного отростка немного позже, когда периодонт зуба находится уже в соответствующем напряжении. Эффективность пружины зависит от ее длины, профиля поперечного разреза, характера материала и его термической обработки. Лучшие упругие свойства имеет отросток с провода (из сплавов золота или стали) диаметром 1—1,8 мм. Отростки диаметром до 1,5 мм применять не следует.

Упругий отросток не должен быть слишком твердым, иначе он теряет свои упругие свойства и соединение будет жестким. Кроме того, и слишком упругий отросток приводит к большой подвижности седла. Плоские или полукруглые литые отростки из стали да еще и выставленные на ребро не достаточно эластичные.

Шарнирное соединение бюгельного протеза применяют тогда, когда имеются условия для передачи давления во время жевания, то есть при хорошо выраженном альвеолярном отростке, значительной податливости его слизистой оболочки в случае большого дефекта зубного ряда.

Шарнир — это соединение двух тел, которые допускают в их границах соответствующие регулировочные движения одной или обеих частей. Если такое движение возможно лишь вокруг одной оси, речь идет о шарнирном суставе, который в самой простой форме имеет вид тела цилиндра, которое вращается вокруг своей оси.

Такой шарнир имеет определенную степень свободы. Если движения возможны вокруг двух осей, шарнир имеет две степени свободы и др. Например, рука человека имеет 16 степеней свободы.