- •Глава 2

- •2.2.1. Ультразвуковая допплерография ветвей дуги аорты

- •2.2.1.1. Методика

- •2.2.1.2. Уз-критерии диагностики окклюзирующих поражений ветвей дуги аорты

- •2.2.2. Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты

- •2.2.2.1. Методика

- •2.2.3. Дуплексное сканирование внутренних яремных и позвоночных артерий

- •2.2.4. Транскраниальное дуплексное сканирование

- •2.2.4.1. Методика исследования структур головного мозга в в-режиме

- •2.2.4.2, Методика исследования артерий виллизиева круга, позвоночных и задних нижних мозжечковых артерий

- •2.2.4.3. Оценка функционального резерва мозгового кровообращения

- •2.2.4.4. Эмболии артерий мозга

- •2.2.4.5. Методика исследования глубоких вен мозга и синусов твердой мозговой оболочки

- •2.2.5. Ранние атеросклеретические изменения в магистральных артериях

- •2.2.6. Окклюзионные поражения внутренних сонных артерий

- •2.2.6.1. Уз-критерии диагностики степени окклюзионных поражений

- •2.2.6.2. Структура атеросклеротической бляшки

- •2.2.7. Извитость внутренних сонных артерий

- •2.2.8. Возможности дуплексного сканирования в оценке анатомо - физиологических особенностей позвоночных артерий

- •2.2.9. Окклюзионные поражения артерий вертебробазилярного бассейна

- •2.2.10. Окклюзионные поражения артерий виллизиева круга

- •2.2.11. Интраоперационное мониторирование мозгового кровотока

- •2.2.12. Состояние ветвей дуги аорты после реконструктивных операций

- •2.2.13. Диабетическая энцефалопатия

- •2.2.14. Артериовенозные мальформации

- •2.2.15. Спазм артерий мозга

- •2.2.16. Острый период ишемического инсульта

- •2.2.17. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

- •2.2.17.1. Методика

- •2.2.17.2. Измерение сегментарного давления

- •2.2.17.3. Окклюзионные поражения артерий

- •2.2.17.4. Роль дуплексного сканирования в оценке адекватности артериовенозной фистулы для программного гемодиализа

- •2.2.18. Грудная аорта

- •2.2.18.1. Методики

- •2.2.18.2. Аневризмы аорты

- •2.2.18.3. Коарктация аорты

- •2.2.19. Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных артерий

- •2.2.19.1. Методика

- •2.2.19.2. Аневризмы брюшной аорты

- •2.2.19.3. Экстравазальная компрессия чревного ствола

- •2.2.19.4. Окклюзионные поражения чревного ствола и верхней брыжеечной артерии

- •2.2.19.5. Почечная артериальная гипертензия

- •2.2.19.6. Диабетическая нефропатия

- •2.2.20. Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей

- •2.2.20.1. Методика

- •2.2.20.1. Окклюзионные поражения артерий нижних конечностей

- •2.2.20.2. Изолированное поражение артерий аортоподвздошного сегмента

- •2.2.20.3. Изолированное поражение артерий бедренно-подколенного сегмента

- •2.2.20.4. Изолированное поражение артерий голени и стопы

- •2.2.20.5. Оценка результатов хирургического лечения окклюзионных поражений артерий

- •2.2.21.2. Варикоцеле

- •2.2.21.3. Хроническая венозная недостаточность

- •2.2.21.4. Кисты Бейкера

- •2.2.22. Ангиодисплазии

- •2.2.22.1. Артериовенозные свищи, макрофистулезная форма

- •2.2.22.2. Венозная дисплазия

- •2.2.23. Контрастные вещества в ультразвуковой диагностике

- •2.2.23.1. Результаты клинического применения эхоконтрастных препаратов при ультразвуковом исследовании сосудов

- •2.2.24. Диагностические возможности трехмерного ультразвукового исследования

2.2.3. Дуплексное сканирование внутренних яремных и позвоночных артерий

2.2.3.1. Методика

Методика исследования вен состо- ит из двустороннего последователь- ного изучения анатомического рас- положения и хода, визуализации просвета и стенок сосудов, а также оценки характера и показателей скорости кровотока.

При продольном сканировании датчик располагают параллельно заднему краю m.sternocleidomeastoi- deus в дистальном отделе шеи. Внутренние яремные вены доступ- ны визуализации на уровне внут- ренней сонной артерии и распола- гаются на экране кпереди от арте- рии. При смещении датчика вниз от уровня верхнего края гортани вены располагаются параллельно и латерально от общих сонных арте- рий. Выше уровня грудиноключич- ного сустава, у нижнего конца вен, образуется расширение — нижняя луковица яремной вены, которая на этом участке соединяется с под- ключичной веной, образуя плечего- ловную вену. Правая плечеголовная вена визуализируется из супрастер- нального доступа при направлении ультразвукового луча вправо. Левая плечеголовая вена при использова- нии линейного датчика в области грудиноключичного сустава, как правило, недоступна визуализации. При поперечном сканировании об- щая сонная артерия имеет вид

круглого

образования, кпереди от

нее располагается

овальная, сплюс-

нутая в переднезаднем

направлении

внутренняя яремная вена.

Позвоночные вены сопровожда- ют позвоночные артерии. Методика исследования вен аналогична ис- следованию артерии. При продоль- ном или поперечном сканировании позвоночные вены доступны визуа- лизации в костном канале. Далее вена выходит через foraten transver- sarium VI, а иногда VII шейного по- звонка, и впадает в плечеголовные вены. На экране вены располагают- ся кпереди от артерии. Согласно нашим данным, при обследовании здоровых лиц в 86,7 % случаев ви- зуализировалась одна позвоночная вена, сопровождающая одноимен- ную позвоночную артерию; две по- звоночные вены отмечены в 13,3 % случаев.

В норме по данным изображения в В-режиме вены имеют ровные тонкие стенки, движение их связа- но с актом дыхания. Просвет пред- ставлен эхонегативным однород- ным пространством. При кратко- временной компрессии датчиком просвет вены полностью сжимает- ся. В просвете внутренних яремных вен в области нижней луковицы во всех наших наблюдениях визуали- зировались 2 створки венозного клапана в виде тонких (толщиной не более 1 мм) полосок.

В зависимости от фазы дыхания изменяется диаметр просвета вены. Измерение диаметра вены мы про- водили проксимальнее нижней лу- ковицы. У 72 % обследованных здо- ровых лиц внутренняя яремная вена справа шире, чем слева. При исследовании правой и левой по- звоночных вен различий в диаметре нами не отмечено.

При исследовании спектра доп- плеровского сдвига частот во внут- ренних яремных и позвоночных ве- нах регистрируются прерывистый звуковой сигнал на слух и направ- ление кровотока от мозга, т.е. про-

тивоположное кровотоку в общей сонной и позвоночной артериях. Спектр кровотока в венах имеет четко выраженную фазность, син- хронизирован с дыханием с выра- женным увеличением скорости на выдохе и уменьшением на вдохе. Спектр венозного кровотока харак- теризуется наличием трех или четы- рех пиков. Первый пик имеет рет- роградное направление, второй и третий — антеградное.

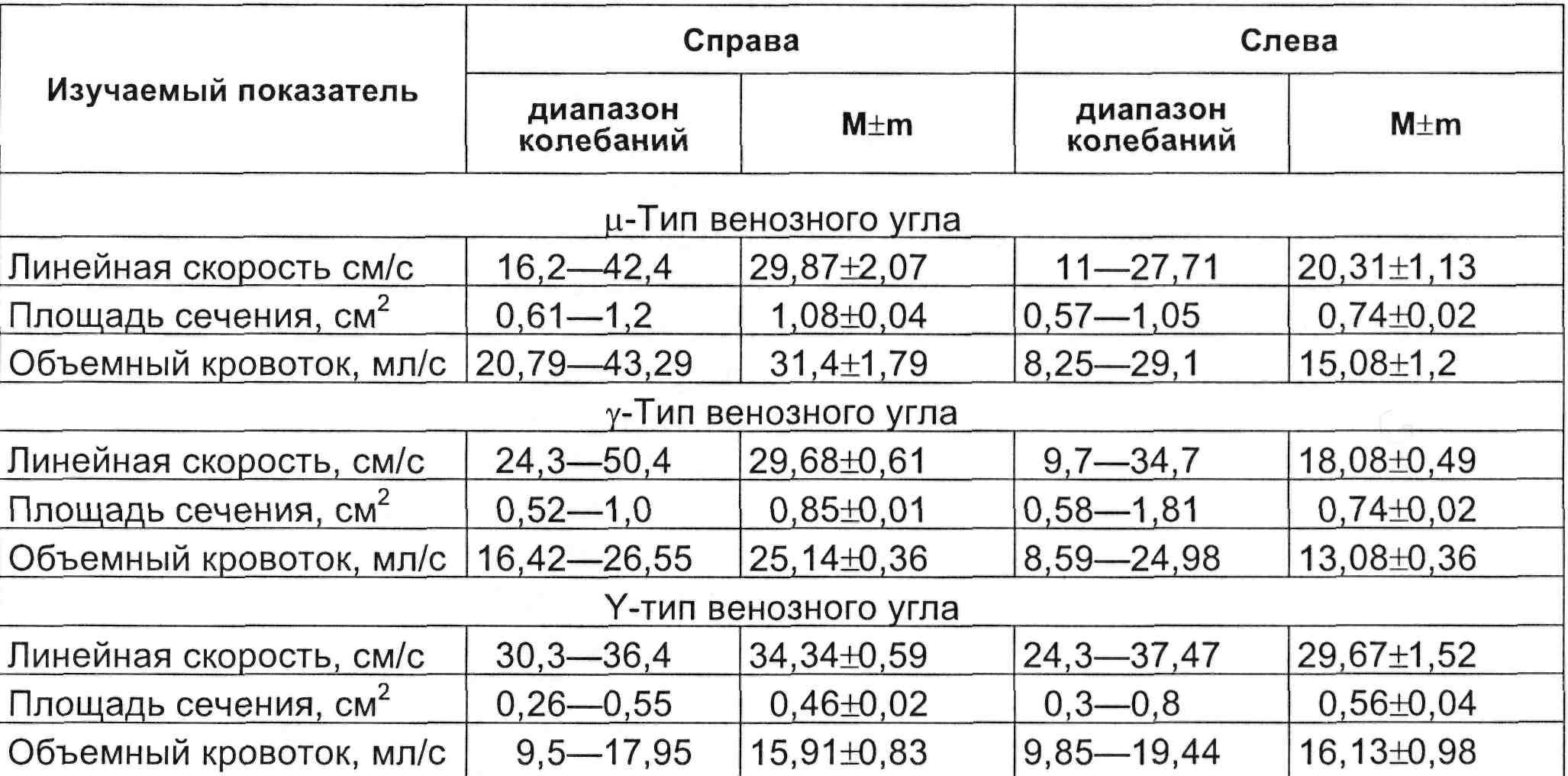

Данные значений диаметра, сред- ней и объемной скорости кровото- ка в позвоночных и внутренних яремных венах, полученные нами при обследовании здоровых лиц в возрасте от 25 до 35 лет на аппарате «Elerga» фирмы «Simiens», пред- ставлены в табл. 2.7.

Таблица 2.7. Диаметр и показатели скорости кровотока в венах в норме

По данным магнитно-резонанс- ной венографии и дуплексного ска- нирования, выполненных В.Г.Абал- масовым и С.Е.Семеновым (2000), отмечено, что линейная скорость и объемный кровоток в правой и ле- вой внутренних яремных венах в норме неодинаковы и зависят от типа угла бифуркации плечеголов- ных вен, что необходимо учитывать для корректной оценки венозного кровотока. Значительно более вы- сокие показатели линейной скоро- сти и объемного кровотока во внут- ренней яремной вене справа при ц-типе венозного угла обусловлены тем, что оси правой внутренней яремной, правой плечеголовной и

99

Таблица 2.8. Показатели гемодинамики во внутренних яремных венах при ц-, у-, Y-типах венозного угла в норме