- •Билет №3

- •Билет №4

- •Билет №5

- •Билет №6

- •Билет №7

- •Билет №8

- •Тимоловая проба

- •Билет №11

- •Высаливание белков

- •Исследование денатурации белков

- •Билет №12

- •Билет №13

- •Биуретовая реакция

- •Ксантопротеиновая реакция

- •Реакция Миллона

- •Билет №14

- •Тимоловая проба

- •Билет №15

- •Влияние активаторов и ингибиторов на активность амилазы

- •Билет №16

- •Билет №17

- •Билет №18

Исследование денатурации белков

Денатурация белков - это изменение структурной организации оелковой молекулы (третичной, четвертичной и даже вторичной структуры), приводящее к изменению физико-химических и биологических свойств белка. Денатурирующие факторы делятся на химические (кислоты, тяжелые металлы), физические (ультразвук, высокая и низкая температура), биологические (протеолитические ферменты - трипсин).

Реактивы 1) 1% и 10% СН3СООН, 2) ацетон, 3) 10% ТХУ, 4) конц. HN03, 5) 1% CuS04, 6) конц. H2S04, 7) 5% Pb(CH3COO)2, 8) танин, 9) суль-фосалициловая кислота, 10) 10% NaOH, 11) насыщенный раствор NaCL.

Материалы исследования Сыворотка крови, яичный белок.

Принцип Денатурация снижает гидрофильность белков и устойчивость их в растворе.

Исследование химической денатурации

Проведение анализа

В ряд пронумерованных пробирок вносят по 5 капель 1% ра-ii вора яичного белка и добавляют реактивы, пользуясь указаниями таблицы (см. ниже). Необратимость осаждения белка устанавливают добавлением к осадку 10-20 капель дистиллированной ноды.

Практическое значение

Реакции химической денатурации используют для осаждения белка в биологическом материале с целью дальнейшего определения в фильтрате низкомолекулярных веществ; для выявления присутствия белка в различных физиологических жидкостях и количественного анализа; для связывания солей тяжелых металлов при лечении отравлений и для профилактики их на производстве; для обезвреживания отходов в санитарной практике; для дезинфекции кожи, слизистых покровов.

Исследование денатурации белков при нагревании в различных средах

Проведение анализа

В пять пронумерованных пробирок наливают по 10 капель ра-пюра яичного белка.

1 к) пробу нагревают и наблюдают помутнение раствора. •*£

Во 2-ю пробу добавляют 2 капли 1% СН3СООН (слабокислая среда). Нагревают, наблюдают сначала помутнение, а при дальнейшем нагревании - белый хлопьевидный осадок. Белок теряет заряд, приближается к изоэлектрическому состоянию.

В 1-ю пробу добавляют 2 капли 10% СН3СООН (сильнокислая среда). Нагревают. Осадок при этом не образуется, так как частицы белка перезаряжаются и приобретают положительный заряд. -

В 4-ю пробу добавляют 2 капли 10% СН3СООН и 1 каплю насыщенного раствора NaCI (сильнокислая среда + электролит). Нагревают. Выпадает осадок белка, так как происходит нейтрализация заряда на частицах белка.

И 5-ю пробу добавляют 2 капли 10% раствора NaOH (щелочная среда). Нагревают. Осадок не образуется, так как положительный заряд на частицах белка усиливается.

Билет №12

1)

Ф И З И К О - Х И М И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А Б Е Л К О В

К свойствам белков относят амфотерность, растворимость, способность к де-

натурации, коллоидные свойства.

А М Ф О Т Е Р Н О С Т Ь

Белки содержат кислые (СООН) и основные (NH2) группы. Благодаря этому они

обладают буферными свойствами. Однако при физиологических рН их буферная

емкость ограничена. Только гемоглобин, который содержит до 8% гистидина обла-

дает существенной буферной емкостью, т.к. рI гистидина 7,6. Амфотерность позво-

ляет разделить белки по заряду. Аналогично аминокислотам, они заряжаются поло-

жительно при уменьшении рН, и отрицательно при его увеличении. При нейтраль-

ных рН заряд белка зависит от соотношения кислых и основных аминокислот. Если

преобладают кислые – то и заряд отрицательный, если основные – положительный,

при рI заряд равен 0.

Р А С Т В О Р И М О С Т Ь

Так как белки несут много заряженных групп, то они водорастворимы. Раство-

римость связана:

• со взаимоотталкиванием молекул

• с гидратацией белков – чем больше полярных аминокислот, тем больше

гидратная оболочка (на 100 г белка может быть 30-50 г воды)

Таким образом, растворимость белков зависит от заряда и наличия гидратной

оболочки. Исчезновение одного или обоих этих факторов ведет к осаждению бел-

ков.

Методы осаждения белков

1. Высаливание — добавление солевых растворов (Na2SO4, (NH4)2SO4).

Анионы и катионы соли взаимодействуют с зарядами белка и, в результате, за-

ряд исчезает, и соответственно, исчезает взаимоотталкивание молекул. Одновре-

менно пропадает гидратная оболочка. Это ведет к «слипанию» молекул и осажде-

нию. Так как белки плазмы крови отличаются по размерам, заряду, строению, то

можно подобрать такие количества соли, которые вызовут осаждение менее устой-

чивых белков, пока другие еще будут растворены.

Например, таким способом можно определять соотношение аль-

бумины/глобулины. Альбумины, как более полярные молекулы, ос-

таются в растворенном u1089 состоянии при 50% насыщении раствора

нейтральными солями, в то время как глобулины в этих условиях

уже осаждаются. В норме соотношение равно 1,5-2,3.

19

Однако, не следует забывать, что при низких концентрациях соли способны

взаимодействовать с ионными группами белков, отвечающих за внутримолекуляр-

ные взаимодействия, приводить к их раскрытию и повышать растворимость.

2. Осаждение водоотнимающими средствами (ацетон, этанол)

При этом происходит лишение белка гидратной оболочки, но не заряда, рас-

творимость несколько снижается, но денатурации не наступает

Например, антисептическое действие этанола.

3. Изменение рН ведет к исчезновению заряда в изоэлектрической точке, исчез-

новению гидратной оболочки и снижению растворимости белков.

Д Е Н А Т У Р А Ц И Я

Это разрыв связей, стабилизирующих четвертичную, третичную, вторичную

структуры.

1. Физическая: повышение температуры, ультрафиолетовое и микроволновое

излучение, механические воздействия, ионизация заряженными частицами.

2. Химическая:

• Кислоты и щелочи образуют водородные связи с пептидными группами

• Органические растворители образуют водородные связи и вызывают дегид-

ратацию

• Алкалоиды и тяжелые металлы образуют связи с полярными группами и раз-

рывают систему водородных и ионных связей.

К О Л Л О И Д Н Ы Е С В О Й С Т В А:

1. Рассеивание луча света, проходящего через белковый раствор – эффект Тин-

даля (светящийся конус)

2. Малая скорость диффузии

3. Неспособность проникать через полунепроницаемые мембраны

Например, работа искусственной почки, диализ.

4. Создание онкотического давления, то есть перемещение воды в сторону более

высокой концентрации белка.

Например, формирование отеков.

5. Высокая вязкость – силы сцепления между молекулами.

Например, образование гелей и студней.

2)

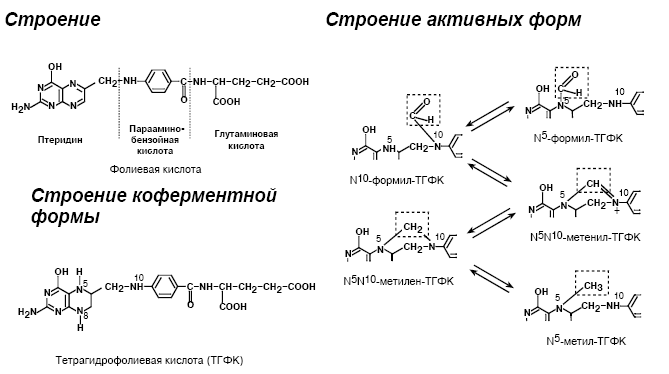

Суточная потребность

400 мкг

Источники

Растительная пища, дрожжи, мясо, печень, желток яиц.

Биохимические функции

Перенос одноуглеродных фрагментов

• формила – N5-Формил-ТГФК и N10-Формил-ТГФК

• метенила – N5,N10-метенил-ТГФК

• метилена – N5,N10-метилен-ТГФК

• метил – N5-метил-ТГФК

• формимин – N5-Формимин-ТГФК

1. Участие в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований

2. Участие в обмене аминокислот: обратимое превращение глицина и серина,

синтез метионина из гомоцистеина.

Гиповитаминоз

Мегалобластическая анемия– нарушение синтеза пуринов и дТТФ, что влечет

снижение синтеза ДНК и скорости деления клеток. Клетки не теряют способности

расти, но не делятся.

Лейкопения – по той же причине.

Поражение слизистых: гастриты, энтериты, конъюктивит, глоссит.

Замедление роста, ухудшение заживления ран, иммунодефициты.

3)