- •Орган зрения

- •Глазное яблоко

- •Фиброзная оболочка

- •Роговица (Cornea)

- •Склера (Sclera)

- •Сосудистая оболочка

- •Радужка (iris)

- •Кровоснабжение радужной оболочки

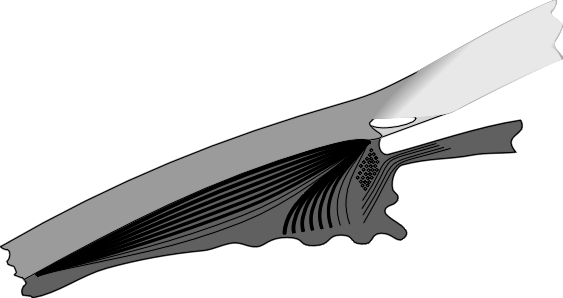

- •Цилиарное тело (corpus ciliaris)

- •Части цилиарного тела.

- •Хориоидея (chorioidea) – собственно сосудистая оболочка

- •Особенности хориокапиллярного слоя:

- •Кровоснабжение хориоидеи

- •Зрительно-нервный аппарат

- •Сетчатка (retina)

- •Кровоснабжение сетчатки:

- •Диск зрительного нерва (discus nervi optici)

- •Кровоснабжение диска зрительного нерва:

- •Зрительный нерв (nervus opticus)

- •Кровоснабжение зрительного нерва:

- •Зрительный анализатор

- •Кровоснабжение хиазмы и зрительных трактов

- •Светопреломляющий аппарат Водянистая влага

- •Камеры глаза

- •Угол передней камеры

- •Дренажная система глаза

- •Шлеммов канал

- •Хрусталик (lens)

- •Стекловидное тело (corpus vitreum)

- •Вспомогательный аппарат глаза Слезные органы

- •Слезопродуцирующий аппарат

- •Слезоотводящие пути

- •Веки (palpebrae)

- •Кровоснабжение век:

- •Конъюнктива (conjunctiva)

- •Кровоснабжение конъюнктивы:

- •Орбита (orbita)

- •Сосуды глазницы

- •Нервы глазницы:

- •Двигательный аппарат глаза

- •Двигательные нервы прямых мышц глазного яблока

- •Источники

- •Оглавление

Части цилиарного тела.

1. Увеальная (мезодермальная) – продолжение хориоидеи – мышечная и соединительная ткань, богатая сосудами.

2. Ретинальная (нейроэктодермальная) – продолжение сетчатки, состоит из двух слоев:

а) внутренний – два слоя эпителия, являющиеся продолжением оптически недеятельной сетчатки (pars ciliaris retinae); слой пигментированных эпителиальных клеток и слой беспигментного кубического эпителия,

б) наружный – внутренняя пограничная мембрана (membrana limitans interna)

В состав мезодермальной части цилиарного тела входят четыре слоя.

1. Супрацилиарное пространство – в области ресничного тела немного шире, чем над собственно хориоидеей. Представлено узкой капиллярной щелью, в которой расположена сеть волокон, преимущественно эластических, формирующих тонкие пластинки, которые располагаются в косом направлении. Между волокнами имеются меланоциты и другие клеточные элементы.

2. Мышечный – представлен цилиарной мышцей. Наиболее массивна она, как правило, в переднем отделе цилиарного тела, обуславливая утолщение последнего в области цилиарной короны. Между мышечными пучками расположены прослойки коллагеновой ткани. Встречаются фиброциты и пигментные клетки. С возрастом происходит истончение мышечных пучков утолщение соединительнотканных прослоек, склероз артериол.

В цилиарной мышце различают четыре типа мышечных волокон:

1) меридиональные (мышца Брюкке) – находятся в наружной части и развиты особенно хорошо. Эти волокна начинаются от склеральной шпоры, внутренней поверхности склеры тотчас кзади от шпоры, иногда от корнеосклеральной трабекулы; идут компактным пучком меридионально кзади и, постепенно истончаясь, заканчиваются в экваториальной области хориоидеи и супрахориоидеи.

З адние

концы более глубоко расположенных

меридиональных волокон ресничной мышцы

переходят в эластические фибриллы

собственно сосудистой оболочки и

мембраны Бруха. При сокращении ресничной

мышцы вся система эластических волокон

и мембран натягивается. Вот почему

меридиональные волокна называются

тензором хориоидеи. Расположенные более

поверхностно волокна ресничной мышцы

своими задними концами входят в состав

супрахориоидеи – системы тонких

соединительнотканных пластинок,

расположенных под склерой. Через них

эти мышечные волокна фиксируются

непосредственно к внутренней поверхности

склеры. Далее кзади с помощью подобных,

но более коротких пластинок к внутренней

поверхности склеры фиксируется и сама

собственно сосудистая оболочка. Чем

более кзади пластинки отходят от

поверхности увеального тракта, тем

меньше их длина, тем под большим углом

они ориентированы к склере. Подобное

строение супрахориоидальной ткани

обеспечивает максимальную подвижность

в направлении сзади -–вперед именно

зубчатой линии и передних отделов

сосудистой оболочки, которые смещаются

к склеральной шпоре при сокращении

цилиарной мышцы. Сокращение продольных

волокон приводит также к растяжению

трабекулярной мембраны и расширению

Шлеммова канала, что увеличивает

резорбтивную контактную поверхность

трабекулярной ленты и улучшает отток

водянистой влаги из глаза.

адние

концы более глубоко расположенных

меридиональных волокон ресничной мышцы

переходят в эластические фибриллы

собственно сосудистой оболочки и

мембраны Бруха. При сокращении ресничной

мышцы вся система эластических волокон

и мембран натягивается. Вот почему

меридиональные волокна называются

тензором хориоидеи. Расположенные более

поверхностно волокна ресничной мышцы

своими задними концами входят в состав

супрахориоидеи – системы тонких

соединительнотканных пластинок,

расположенных под склерой. Через них

эти мышечные волокна фиксируются

непосредственно к внутренней поверхности

склеры. Далее кзади с помощью подобных,

но более коротких пластинок к внутренней

поверхности склеры фиксируется и сама

собственно сосудистая оболочка. Чем

более кзади пластинки отходят от

поверхности увеального тракта, тем

меньше их длина, тем под большим углом

они ориентированы к склере. Подобное

строение супрахориоидальной ткани

обеспечивает максимальную подвижность

в направлении сзади -–вперед именно

зубчатой линии и передних отделов

сосудистой оболочки, которые смещаются

к склеральной шпоре при сокращении

цилиарной мышцы. Сокращение продольных

волокон приводит также к растяжению

трабекулярной мембраны и расширению

Шлеммова канала, что увеличивает

резорбтивную контактную поверхность

трабекулярной ленты и улучшает отток

водянистой влаги из глаза.

2) радиальные или косые (мышца Иванова) – имеют менее правильное и более рыхлое строение. Волокна лежат в строме цилиарного тела, кнутри от меридиональной мышцы. Начавшись от угла передней камеры и частично от увеальной трабекулы, мышца расходится веерообразно от УПК к цилиарным отросткам и плоской части цилиарного тела.

3) циркулярные (мышца Мюллера) – состоят из отдельных пучков волокон, не образующих компактной мышечной массы и имеющих циркулярное направление и расположенных в передневнутреннем отделе цилиарного тела, у внутреннего ребра. Эти волокна рассматриваются как часть радиальной мышцы. Сокращение радиальной и циркулярной порций цилиарной мышцы уменьшает просвет кольца, образуемого ЦТ, и тем самым приближает место фиксации цинновой связки к экватору хрусталика, что приводит к увеличению его кривизны.

4) иридальные (мышца Калазанса) – расположены у места соединения корня радужки и цилиарной мышцы. Представлены тонким пучком мышечных волокон, идущих к корню радужки.

Сочетанная работа перечисленных мышц обеспечивает акт аккомодации. Каждая мышечная клетка снабжена собственным нервным окончанием, что обеспечивает точность акта аккомодации. Ресничная мышца в процессе аккомодации, кроме того, оказывает определенное влияние на степень фильтрации жидкости через трабекулу посредством сокращения наружной порции меридиональных волокон, которые при своем сокращении оттягивают и распрямляют трабекулярную сеть.

3. Сосудистый слой располагается между внутренней поверхностью цилиарной мышцы и цилиарными отростками, распространяясь до зубчатой линии и переходя далее в хориоидею. Представляет собой богатую пигментными клетками рыхлую фибриллярную ткань с большим количеством сосудов и эластических волокон. Особенно выражен сосудистый слой в верхневнутреннем отделе цилиарного тела. Сосудистый слой составляет также строму всех цилиарных отростков. Цилиарные отростки таким образом представляют собой складки соединительной ткани, внутри которых находится артериола, разветвляющаяся на широкие, тонкостенные капилляры, и отводящая венула. Снаружи отросток покрыт двумя слоями эпителия (продолжение эмбриональной сетчатки): наружного пигментного и внутреннего непигментного. Эпителиальные клетки отделены от стромы и задней камеры внутренней и наружной пограничной мембранами. Пигментный эпителий представляет собой слой плоских клеток 4-6 мкм высотой. Непигментный эпителий – кубический 10-15 мкм высотой. Поверхность клеток, обращенная к мембранам, имеет складки и вдавления. Возможно, что краевые вдавления эпителиальных клеток участвуют в секреции и реабсорбции некоторых веществ из задней камеры глаза. В старческом возрасте наблюдается грубоволокнистый характер соединительной ткани, уплотнение ее, гиалинизация, утолщение мембраны Бруха, депигментация цилиарного эпителия, уменьшение количества сосудов и из облитерация.

4. Мембрана Бруха (наружная пограничная мембрана) – тонкая бесструктурная стекловидная пластинка. Наружная пограничная мембрана Бруха у зубчатой линии состоит из наружного, эластического слоя и внутреннего кутикулярного, разделенных тонкой прослойкой коллагеновой ткани. Эластический слой постепенно исчезает в цилиарной короне, а кутикулярный слой доходит до радужной оболочки.

Кровоснабжение ЦТ – отходящие от магистральных задних цилиарных артерий, две задние длинные цилиарные артерии проникают в склеру вблизи от зрительного нерва по обе стороны от него, проходят в склеральном канале (длиной около 4 мм) и затем выходят в супрахориоидальное пространство. Диаметр задней длинной цилиарной артерии, определенный в эксперименте на трупных глазах, составил 0,28 мм. Далее обе эти артерии (латеральная и медиальная) идут в горизонтальных меридианах в супрахориоидальном пространстве и достигают цилиарной мышцы, где каждая делится на две ветви – верхнюю и нижнюю. Эти ветви у переднего края цилиарного тела анастомозируют друг с другом, а также с перфорирующими ветвями передних цилиарных артерий, образуя большой артериальный круг радужной оболочки, который обычно расположен несколько кпереди от радиальной мышцы Иванова, в передневнутренней части цилиарного тела (Vuillemey E. Et al., 1984). Ветви от этого круга направляются к цилиарному телу, формируя развитую сеть сосудов, кровоснабжающих цилиарные отростки и цилиарную мышцу. Каждый цилиарный отросток получает один артериальный сосуд, который делится на большое количество ветвей, образующих в свою очередь широкие капилляры (диаметром 20-30 мкм), которые и составляют основную часть отростка; посткапиллярные венулы также широкие. Эндотелий капилляров отростков имеет довольно большие межклеточные поры, вследствие чего стенка капилляров отличается высокой проницаемостью. Артерии в цилиарной мышце в результате дихотомического деления образуют разветвленную капиллярную сеть, расположенную соответственно ходу мышечных пучков.

Выключение одной задней цилиарной артерии приводит к уменьшению кровотока в цилиарном теле на 30% (Bill A., 1963).

Посткапиллярные венулы цилиарных отростков и мышцы сливаются в более крупные вены, которые несут кровь в венозные коллекторы, впадающие в вортикозные вены. Только небольшая часть крови оттекает через передние цилиарные вены.

Иннервация ЦТ – двигательная парасимпатическая иннервация осуществляется ветвями глазодвигательного нерва, симпатическая – веточками от сплетения внутренней сонной артерии и чувствительная – ветвями n. ophthalmicus (I ветвь nervus trigeminus). Цилиарные нервы в области ресничного тела образуют густое сплетение, от которого отходят волокна к роговице, радужке и цилиарному телу.