- •Министерство образования и науки

- •Содержание

- •Предисловие

- •Программа курса “Механика”

- •Место дисциплины в учебном процессе и виды учебной работы

- •Распределение учебных часов

- •Учебно-тематический план

- •Содержание курса

- •Примерная тематика семинарских занятий

- •Вычислительный эксперимент

- •Средства обеспечения дисциплины

- •Рекомендуемая литература

- •Лекция №1. Введение

- •1. Предмет физики, её связь с другими естественными науками

- •2. Методы физических исследований

- •3. Роль модельных представлений в физике

- •4. Физические величины, их измерение и оценка точности и достоверности полученных результатов

- •5. Системы единиц физических величин

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №2. Кинематика материальной точки при прямолинейном движении

- •1. Кинематические законы движения материальной точки

- •Зависимость (2.3)

- •2. Скорость и ускорение при прямолинейном движении

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №3. Кинематика материальной точки при криволинейном движении

- •1. Скорость материальной точки при криволинейном движении

- •2. Ускорение материальной точки при криволинейном движении

- •3.Ускорение при движении материальной точки по окружности

- •4. Кинематика вращательного движения материальной точки

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №4. Динамика материальной точки

- •1. Первый закон Ньютона

- •2. Масса

- •3. Сила

- •4. Второй закон Ньютона

- •5. Третий закон Ньютона

- •6. Импульс. Общая формулировка второго закона Ньютона

- •7. Виды взаимодействий тел

- •8. Гравитационные силы (силы тяготения)

- •9. Сила тяжести и вес. Невесомость

- •10. Силы трения

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №5. Динамика системы материальных точек

- •1. Центр масс системы материальных точек

- •2. Закон сохранения импульса

- •Движение каждой точки описывается вторым законом Ньютона:

- •3. Движение тел с переменной массой. Реактивное движение

- •4. Задача двух тел. Приведенная масса

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №6. Законы сохранения

- •1. Работа

- •2. Энергия и работа

- •3. Кинетическая энергия и работа

- •4. Потенциальная энергия

- •5. Закон сохранения и превращения механической энергии

- •6. Соударение двух тел

- •7. Момент силы относительно неподвижного центра

- •8. Момент импульса относительно неподвижного центра

- •9. Закон сохранения момента импульса

- •10. Законы сохранения и симметрия пространства и времени

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №7. Механика твердого тела

- •1. Понятие об абсолютно твердом теле

- •2. Твердое тело как система материальных точек

- •3. Поступательное движение твердого тела

- •4. Вращательное движение твердого тела

- •5. Плоское движение твердого тела

- •6. Момент силы относительно оси

- •7. Момент пары сил

- •8. Второй закон Ньютона для вращающегося твердого тела

- •9. Момент инерции твердого тела

- •10. Теорема Штейнера

- •11. Закон сохранения момента импульса при вращательном движении

- •12. Кинетическая энергия вращающегося тела

- •13. Кинетическая энергия тела при плоском движении

- •14. Свободные оси вращения

- •15. Гироскоп

- •16. Степени свободы и связи абсолютно твердого тела

- •17. Условия равновесия твердого тела. Виды равновесия

- •18. Центр тяжести

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №8. Механика деформируемых тел

- •1. Упругие силы

- •2. Виды упругих деформаций

- •3. Упругие и пластические деформации. Предел упругости и предел прочности

- •4. Всестороннее растяжение и сжатие

- •5. Энергия упругой деформации

- •Потенциальная энергия упруго деформированного стержня равна

- •6. Кручение

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №9. Механика жидкостей и газов

- •1. Механические свойства жидкостей и газов

- •2. Гидростатика

- •Кажущийся вес тела

- •3.Гидродинамика

- •4. Описание движения жидкостей. Уравнение неразрывности струи

- •5. Уравнение Бернулли

- •6. Вязкость

- •7. Ламинарное и турбулентное течения

- •8. Течение вязкой жидкости в круглой трубе. Формула Пуазейля

- •9. Движение тел в жидкостях и газах. Закон Стокса

- •10. Истечение жидкости из отверстия

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №10. Движение в неинерциальных системах отсчета

- •1. Неинерциальные системы отсчета

- •2. Силы инерции

- •3. Силы инерции при ускоренном поступательном движении системы отсчета

- •123 4. Силы инерции при равномерном вращательном движении системы отсчета. Центробежная сила инерции

- •5. Сила Кориолиса

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №11. Механические колебания и волны

- •1. Гармонические колебания и их характеристики

- •2. Динамика колебательного движения

- •3. Гармонический осциллятор. Пружинный, физический и математический маятники

- •4. Сложение гармонических колебаний одного направления и одинаковой частоты. Биения

- •5. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний

- •6. Свободные затухающие колебания

- •7. Вынужденные колебания

- •8. Амплитуда и фаза вынужденных колебаний. Резонанс

- •9. Автоколебания

- •10.Распространение колебаний в однородной упругой среде

- •11. Уравнение плоской и сферической бегущей волны. Фазовая скорость. Волновое уравнение

- •12. Принцип суперпозиции. Групповая скорость

- •13.Энергия упругой волны

- •14. Интерференция волн

- •15. Стоячие волны

- •16. Характеристика звуковых волн

- •17. Эффект Доплера в акустике

- •18. Ультразвук и eго применение

- •Контрольные вопросы

- •Лекция №12. Всемирное тяготение

- •1. Законы Кеплера и закон всемирного тяготения

- •2. Гравитационная масса

- •3. Поле тяготения и его напряженность

- •4. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения

- •5. Космические скорости

- •6. Принцип эквивалентности гравитационных сил и сил инерции

- •Контрольные вопросы

- •Лекция № 13. Элементы специальной теории относительности

- •1. Преобразования Галилея. Механический принцип относительности

- •2. Постулаты специальной (частной) теории относительности

- •3. Преобразования Лоренца

- •4. Следствия из преобразований Лоренца

- •5. Интервал между событиями

- •6. Основной закон релятивистской динамики материальной точки

- •7. Взаимосвязь массы и энергии

- •Контрольные вопросы

- •Фатыхов Миннехан Абузарович Механика

12. Принцип суперпозиции. Групповая скорость

Если среда, в которой распространяется одновременно несколько волн, линейна, т.е. ее свойства не изменяются под действием возмущений, создаваемых волной, то к ним применим принцип суперпозиции (наложения) волн: при распространении в линейной среде нескольких волн каждая из них распространяется так, как будто другие волны отсутствуют, а результирующее смещение частицы среды в любой момент времени равно геометрической сумме смещений, которые получают частицы, участвуя в каждом из слагающих волновых процессов.

Исходя из принципа суперпозиции и разложения Фурье, любая волна может быть представлена в виде суммы гармонических волн, т.е. в виде волнового пакета или группы волн. Волновым пакетом называется суперпозиция волн, мало отличающихся друг от друга по частоте, занимающая в каждый момент времени ограниченную область пространства.

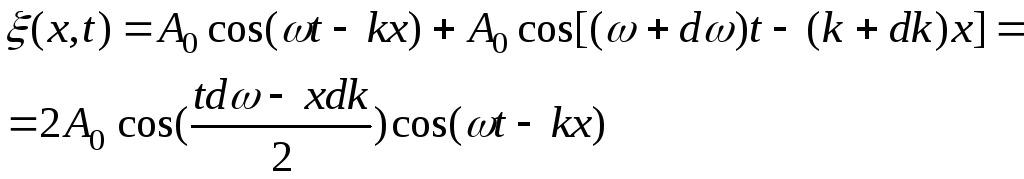

«Сконструируем»

простейший волновой пакет из двух

распространяющихся вдоль положительного

направления оси х

гармонических

волн с одинаковыми амплитудами, близкими

частотами и волновыми числами, причем

![]() .

Тогда

.

Тогда

В

этой формуле

![]() есть амплитуда. Поэтому образовавшаяся

волна отличается от гармонической тем,

что ее амплитуда есть медленно изменяющаяся

функция координатых

и

времени t.

есть амплитуда. Поэтому образовавшаяся

волна отличается от гармонической тем,

что ее амплитуда есть медленно изменяющаяся

функция координатых

и

времени t.

За

скорость распространения этой

негармонической волны (волнового пакета)

принимают скорость перемещения максимума

амплитуды волны, рассматривая

тем

самым максимум в качестве центра

волнового пакета. При условии, что

![]() ,

получим

,

получим

![]() (11.74)

(11.74)

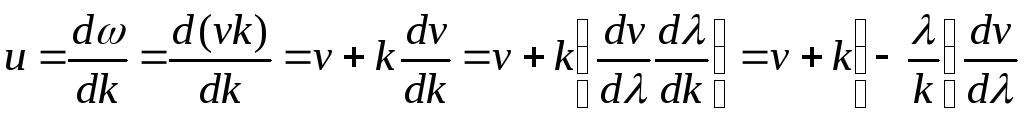

Скорость и есть групповая скорость. Ее можно определить как скорость движения группы волн, образующих в каждый момент времени локализованный в пространстве волновой пакет. Хотя выражение (11.74) получено для волнового пакета из двух составляющих, можно доказать, что оно справедливо в самом общем случае. Рассмотрим связь между групповой и фазовой скоростями. Получим

(11.75)

(11.75)

Из

формулы (11.75) вытекает, что и

может

быть как меньше, так и больше v

в зависимости

от знака

![]() .

.

В

недиспергирующей среде

![]() и групповая скорость

совпадает

с фазовой.

и групповая скорость

совпадает

с фазовой.

Понятие

групповой скорости очень важно, так как

именно она фигурирует при измерении

дальности в радиолокации, в системах

управления космическими объектами и

т.д. В теории относительности доказывается,

что групповая

скорость

![]() ,в

то время как для

фазовой скорости ограничений не

существует.

,в

то время как для

фазовой скорости ограничений не

существует.

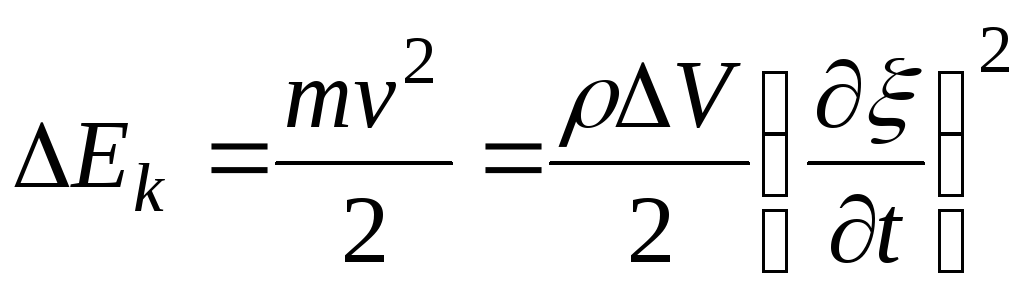

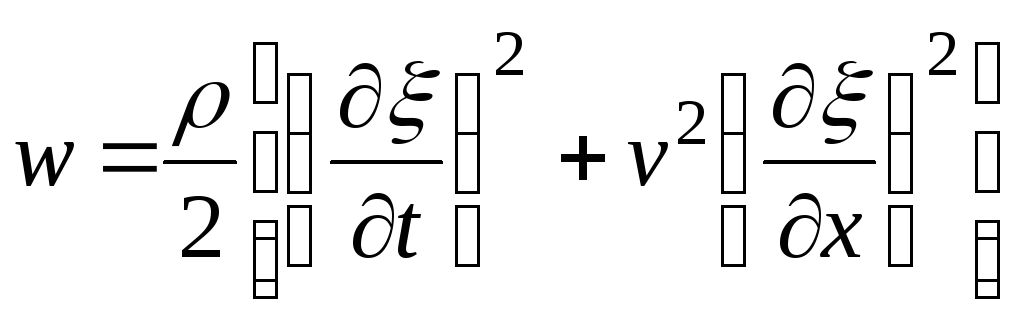

13.Энергия упругой волны

Пусть в некоторой среде распространяется в направлении оси х плоская продольная волна = a cos ( t − kx).

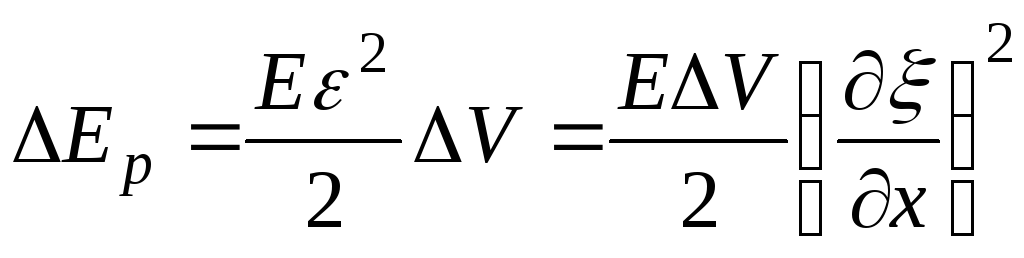

Выделим

в среде элементарный объем ДV,

настолько малый, что скорость движения

и деформацию во всех точках этого объема

можно было считать одинаковыми и равными,

соответственно,

![]() и

и![]() .

.

Обозначим

плотность среды через

![]() ,

а скорость движения – через

,

а скорость движения – через![]() .

Тогда масса

.

Тогда масса![]() выделенного

объема равна

выделенного

объема равна![]() .

Выделенный нами объем обладает

кинетической энергией

.

Выделенный нами объем обладает

кинетической энергией

(11.76)

(11.76)

Относительное

удлинение цилиндра есть

![]() .

Модуль Юнга среды –Е.

Тогда рассматриваемый объем обладает

также потенциальной энергией упругой

деформации

.

Модуль Юнга среды –Е.

Тогда рассматриваемый объем обладает

также потенциальной энергией упругой

деформации

(11.77)

(11.77)

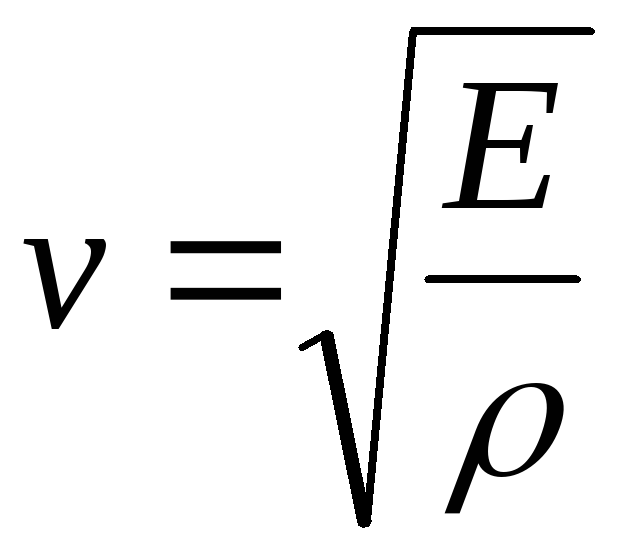

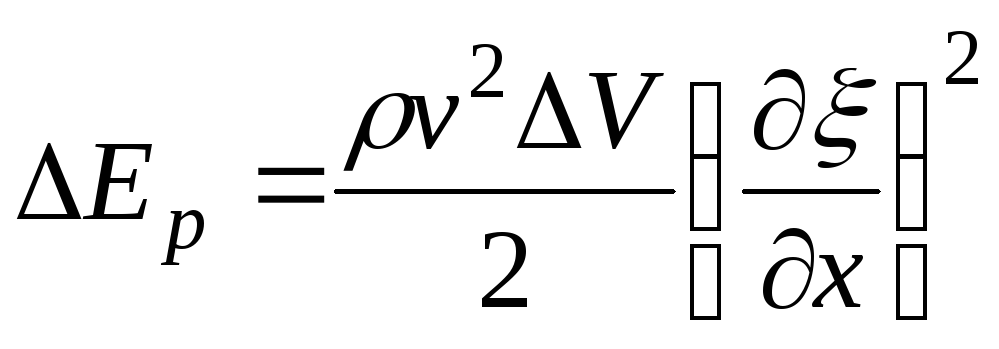

Так

как скорость распространения продольных

волн

,

заменим в (11.77) модуль Юнга через сх2.

Тогда выражение для потенциальной

энергии объема ДV

примет вид

,

заменим в (11.77) модуль Юнга через сх2.

Тогда выражение для потенциальной

энергии объема ДV

примет вид

(11.78)

(11.78)

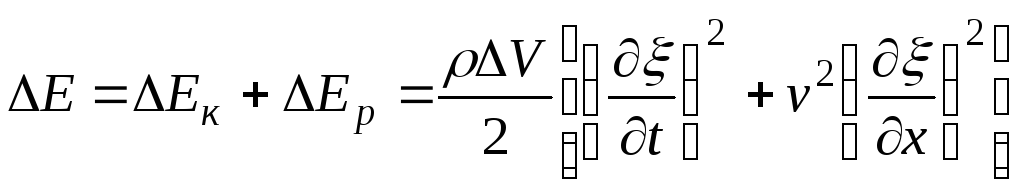

Выражения (11.76) и (11.78) в сумме дают полную энергию

(11.79)

(11.79)

Разделив эту энергию на объем ДV, в котором она содержится, получим плотность энергии

(11.80)

(11.80)

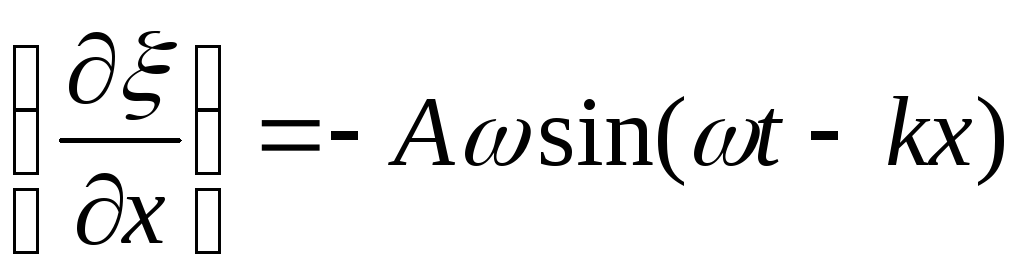

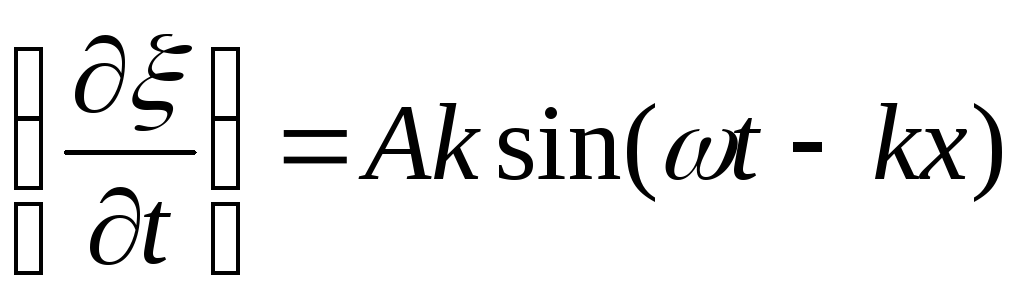

Дифференцируем

выражение для

![]() один раз по

t,

другой раз по x

. Получим

один раз по

t,

другой раз по x

. Получим

,

, .

.

Подставив эти выражения в формулу (11.80) и приняв во внимание, что k2х2 = щ2, получим

![]() (11.81)

(11.81)

В поперечной волне плотность энергии получает такое же выражение.

Из (11.81) следует, что плотность энергии в каждый момент времени в разных точках пространства различна. В одной и той же точке плотность энергии изменяется со временем по закону квадрата синуса. Среднее значение квадрата синуса равно 1/2. Соответственно, среднее по времени значение плотности энергии в каждой точке среды равно

![]() (11.82)

(11.82)

Плотность энергии и ее среднее значение пропорциональны плотности среды с, квадрату частоты щ и квадрату амплитуды волны А. Подобная зависимость имеет место не только для незатухающей плоскости волны, но и для других видов волн (плоской затухающей, сферической и т.д.).

Итак, среда, в которой распространяется волна, обладает дополнительным запасом энергии. Эта энергия доставляется от источника колебаний в различные точки среды самой волной; следовательно, волна переносит с собой энергию. Количество энергии, переносимое волной через некоторую поверхность в единицу времени, называется потоком энергии через эту поверхность. Если через данную поверхность переносится за время dt энергия dЕ, то поток энергии Ф равен

![]() (11.83)

(11.83)

Поток энергии – скалярная величина, размерность которой равна размерности энергии, деленной на размерность времени, т.е. совпадает с размерностью мощности. В соответствии с этим Ф измеряется в ваттах, эрг/с и т. п.

Поток энергии в разных точках среды может быть различной интенсивности. Для характеристики течения энергии в разных точках пространства вводится векторная величина, называемая плотностью потока энергии. Эта величина численно равна потоку энергии через единичную площадку, помещенную в данной точке перпендикулярно направлению, в котором переносится энергия. Направление вектора плотности потока энергии совпадает с направлением переноса энергии.

Пусть

через площадку

![]() ,

перпендикулярную направлению

распространения волны, переносится за

время ∆t

энергия ∆Е.

Тогда плотность потока энергии равна

,

перпендикулярную направлению

распространения волны, переносится за

время ∆t

энергия ∆Е.

Тогда плотность потока энергии равна

![]() (11.84)

(11.84)

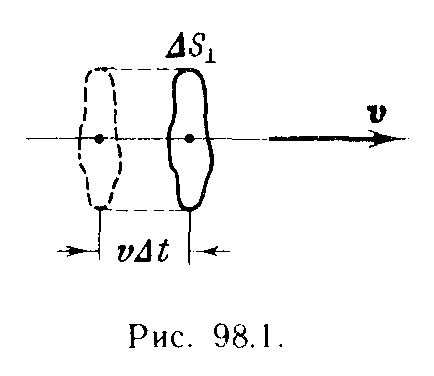

Через

площадку

![]() (рис.

6.1) за время

∆t

будет перенесена энергия ∆Е,

заключенная в объеме цилиндра с основанием

(рис.

6.1) за время

∆t

будет перенесена энергия ∆Е,

заключенная в объеме цилиндра с основанием

![]() и высотойv∆t

(v

– фазовая скорость волны). Если размеры

цилиндра достаточно малы (за счет малости

и высотойv∆t

(v

– фазовая скорость волны). Если размеры

цилиндра достаточно малы (за счет малости

![]() и ∆t)

для того, чтобы плотность энергии во

всех точках цилиндра можно было считать

одинаковой, то ∆Е

можно найти как произведение плотности

энергии w

на объем цилиндра, равный

и ∆t)

для того, чтобы плотность энергии во

всех точках цилиндра можно было считать

одинаковой, то ∆Е

можно найти как произведение плотности

энергии w

на объем цилиндра, равный

![]() :

:![]() .

.

Подставив это выражение в формулу (11.84), получим выражение для плотности потока энергии:

![]() (11.85)

(11.85)

Наконец, введя вектор v, модуль которого равен фазовой скорости волны, а направление совпадает с направлением распространения волны (и переноса энергии), можно написать, что

j = wv (11.86)

|

|

Рис. 11.14 |

Мы

получили выражение для вектора плотности

потока энергии (интенсивности волны).

Этот вектор был впервые введен на

рассмотрение выдающимся русским физиком

Н.А.Умовым и называется вектором Умова.

Вектор

(6.10), как и

плотность энергии

w,

различен в разных точках пространства,

а в данной точке изменяется со временем

по закону квадрата синуса. Его среднее

значение равно

![]() .

.

Данное выражение, так же как и (11.82), справедливо для волны любого вида (сферической, затухающей и т.д.).