Первые компьютерные сети

Первые глобальные сети

А вот потребность в соединении компьютеров, находящихся на большом расстоянии друг от друга, к этому времени вполне назрела. Началось все с решения более простой задачи — доступа к компьютеру с терминалов, удаленных от него на многие сотни, а то и тысячи километров. Терминалы соединялись с компьютерами через телефонные сети с помощью модемов. Такие сети позволяли многочисленным пользователям получать удаленный доступ к разделяемым ресурсам нескольких мощных компьютеров класса суперЭВМ. Затем появились системы, в которых наряду с удаленными соединениями типа терминал-компьютер были реализованы и удаленные связи типа компьютер-компьютер.

Компьютеры получили возможность обмениваться данными в автоматическом режиме, что, собственно, и является базовым признаком любой вычислительной сети. На основе подобного механизма в первых сетях были реализованы службы обмена файлами, синхронизации баз данных, электронной почты и другие, ставшие теперь традиционными сетевые службы.

Именно при построении глобальных сетей были впервые предложены и отработаны многие основные идеи, лежащие в основе современных вычислительных сетей. Такие, например, как многоуровневое построение коммуникационных протоколов, концепции коммутации и маршрутизации пакетов.

Глобальные компьютерные сети очень многое унаследовали от других, гораздо более старых и распространенных глобальных сетей — телефонных. Главное технологическое новшество, которое привнесли с собой первые глобальные компьютерные сети, состояло в отказе от принципа коммутации каналов, на протяжении многих десятков лет успешно использовавшегося в телефонных сетях.

Выделяемый на все время сеанса связи составной телефонный канал, передающий информацию с постоянной скоростью, не мог эффективно использоваться пульсирующим трафиком компьютерных данных, у которого периоды интенсивного обмена чередуются с продолжительными паузами. Натурные эксперименты и математическое моделирование показали, что пульсирующий и в значительной степени не чувствительный к задержкам компьютерный трафик гораздо эффективней передается сетями, работающими по принципу коммутации пакетов, когда данные разделяются на небольшие порции — пакеты, — которые самостоятельно перемещаются по сети благодаря наличию адреса конечного узла в заголовке пакета.

Так как прокладка высококачественных линий связи на большие расстояния обходится очень дорого, то в первых глобальных сетях часто использовались уже существующие каналы связи, изначально предназначенные совсем для других целей. Например, в течение многих лет глобальные сети строились на основе телефонных каналов тональной частоты, способных в каждый момент времени вести передачу только одного разговора в аналоговой форме. Поскольку скорость передачи дискретных компьютерных данных по таким каналам была очень низкой (десятки килобит в секунду), набор предоставляемых услуг в глобальных сетях такого типа обычно ограничивался передачей файлов, преимущественно в фоновом режиме, и электронной почтой. Помимо низкой скорости такие каналы имеют и другой недостаток — они вносят значительные искажения в передаваемые сигналы. Поэтому протоколы глобальных сетей, построенных с использованием каналов связи низкого качества, отличаются сложными процедурами контроля и восстановления данных. Типичным примером таких сетей являются сети Х.25, разработанные еще в начале 70-х, когда низкоскоростные аналоговые каналы, арендуемые у телефонных компаний, были преобладающим типом каналов, соединяющих компьютеры и коммутаторы глобальной вычислительной сети.

Сеть ARPANET объединяла компьютеры разных типов, работавшие под управлением различных ОС с дополнительными модулями, реализующими коммуникационные протоколы, общие для всех компьютеров сети. ОС этих компьютеров можно считать первыми сетевыми операционными системами.

Истинно сетевые ОС в отличие от многотерминальных ОС позволяли не только рассредоточить пользователей, но и организовать распределенные хранение и обработку данных между несколькими компьютерами, связанными электрическими связями. Любая сетевая операционная система, с одной стороны, выполняет все функции локальной операционной системы, а с другой стороны, обладает некоторыми дополнительными средствами, позволяющими ей взаимодействовать через сеть с операционными системами других компьютеров. Программные модули, реализующие сетевые функции, появлялись в операционных системах постепенно, по мере развития сетевых технологий, аппаратной базы компьютеров и возникновения новых задач, требующих сетевой обработки.

Прогресс глобальных компьютерных сетей во многом определялся прогрессом телефонных сетей.

![]()

Это привело к появлению высокоскоростных цифровых каналов, соединяющих автоматические телефонные станции (АТС) и позволяющих одновременно передавать десятки и сотни разговоров. Была разработана специальная технология для создания так называемых первичных, или опорных, сетей. Такие сети не предоставляют услуг конечным пользователям, они являются фундаментом, на котором строятся скоростные цифровые каналы «точка-точка», соединяющие оборудование других, так называемых наложенных сетей, которые уже работают на конечного пользователя.

Сначала технология первичных сетей была исключительно внутренней технологией телефонных компаний. Однако со временем эти компании стали сдавать часть своих цифровых каналов, образованных в первичных сетях, в аренду предприятиям, которые использовали их для создания собственных телефонных и глобальных компьютерных сетей. Сегодня первичные сети обеспечивают скорости передачи данных до сотен гигабит (а в некоторых случаях до нескольких те-рабит) в секунду и густо покрывают территории всех развитых стран.

К настоящему времени глобальные сети по разнообразию и качеству предоставляемых услуг догнали локальные сети, которые долгое время лидировали в этом отношении, хотя и появились на свет значительно позже.

Первые локальные сети

Важное событие, повлиявшее на эволюцию компьютерных сетей, произошло в начале 70-х годов. В результате технологического прорыва в области производства компьютерных компонентов появились большие интегральные схемы (БИС). Их сравнительно невысокая стоимость и хорошие функциональные возможности привели к созданию мини-компьютеров, которые стали реальными конкурентами мэйнфреймов. Эмпирический закон Гроша перестал соответствовать действительности, так как десяток мини-компьютеров, имея ту же стоимость, что и мэйнфрейм, решали некоторые задачи (как правило, хорошо распараллеливаемые) быстрее.

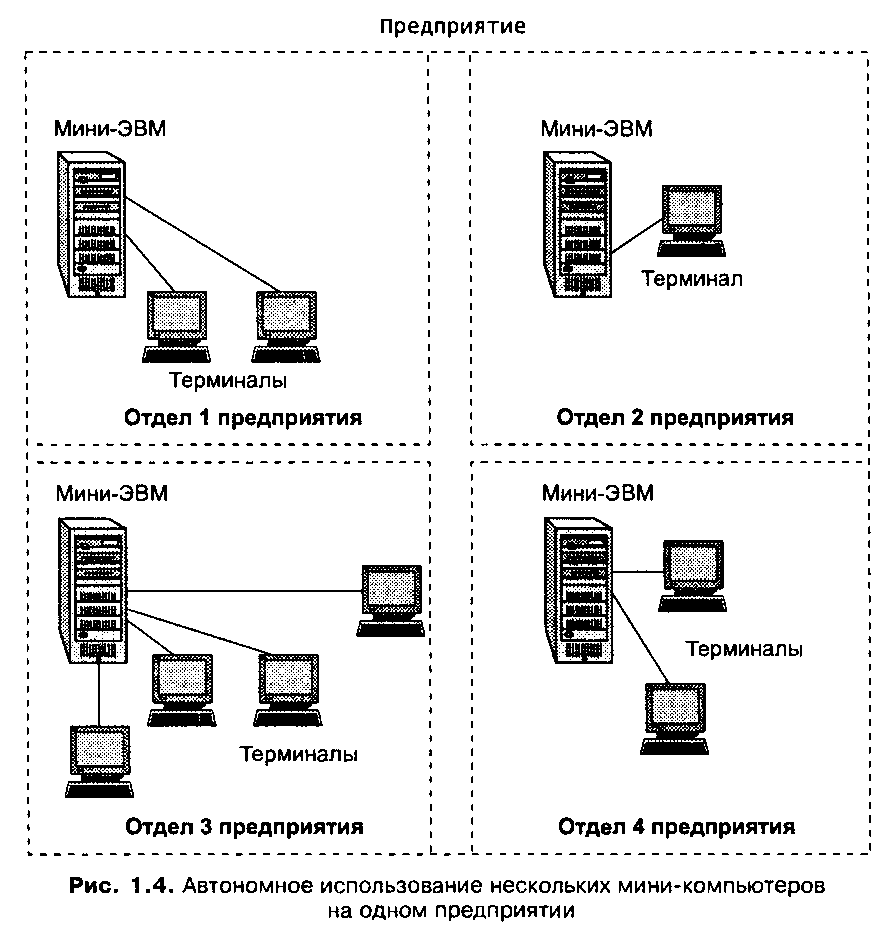

Даже небольшие подразделения предприятий получили возможность иметь собственные компьютеры. Мини-компьютеры решали задачи управления технологическим оборудованием, складом и другие задачи уровня отдела предприятия. Таким образом, появилась концепция распределения компьютерных ресурсов по всему предприятию. Однако при этом все компьютеры одной организации по-прежнему продолжали работать автономно (рис. 1.4).

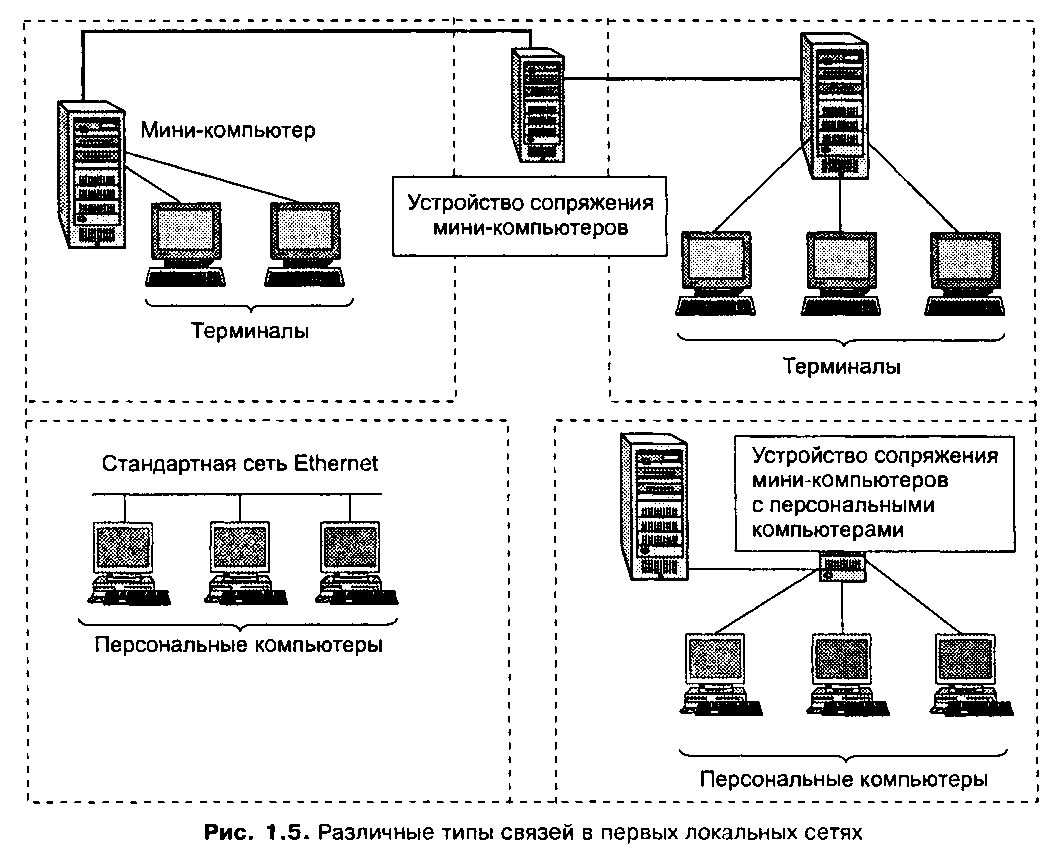

Шло время, и потребности пользователей вычислительной техники росли. Их уже не удовлетворяла изолированная работа на собственном компьютере, им хотелось в автоматическом режиме обмениваться компьютерными данными с пользователями других подразделений. Ответом на эту потребность стало появление первых локальных вычислительных сетей (рис. 1.5).

На первых порах для соединения компьютеров друг с другом использовались нестандартные сетевые технологии.

Разнообразные устройства сопряжения, использующие собственные способы представления данных на линиях связи, свои типы кабелей и т. п., могли соединять только те конкретные модели компьютеров, для которых были разработаны, например, мини-компьютеры PDP-11 с мэйнфреймом IBM 360 или мини-компьютеры HP с микрокомпьютерами LSI-11. Такая ситуация создала большой простор для творчества студентов — названия многих курсовых и дипломных проектов начинались тогда со слов «Устройство сопряжения...».

Мощным стимулом для их появления послужили персональные компьютеры. Эти массовые продукты стали идеальными элементами для построения сетей — с одной стороны, они были достаточно мощными, чтобы обеспечивать работу сетевого программного обеспечения, а с другой — явно нуждались в объединении своей вычислительной мощности для решения сложных задач, а также разделения дорогих периферийных устройств и дисковых массивов. Поэтому персональные компьютеры стали преобладать в локальных сетях, причем не только в качестве клиентских компьютеров, но и в качестве центров хранения и обработки данных, то есть сетевых серверов, потеснив с этих привычных ролей мини-компьютеры и мэйнфреймы.

Все стандартные технологии локальных сетей опирались на тот же принцип коммутации, который был с успехом опробован и доказал свои преимущества при передаче трафика данных в глобальных компьютерных сетях, — принцип коммутации пакетов.

Стандартные сетевые технологии превратили процесс построения локальной сети из искусства в рутинную работу. Для создания сети достаточно было приобрести стандартный кабель, сетевые адаптеры соответствующего стандарта, например Ethernet, вставить адаптеры в компьютеры, присоединить их к кабелю стандартными разъемами и установить на компьютеры одну из популярных сетевых операционных систем, например Novell NetWare.

Разработчики локальных сетей привнесли много нового в организацию работы пользователей. Так, стало намного проще и удобнее, чем в глобальных сетях, получать доступ к общим сетевым ресурсам — в отличие от глобальной в локальной сети пользователь освобождается от запоминания сложных идентификаторов разделяемых ресурсов. Для этих целей система предоставляет ему список ресурсов в удобной для восприятия форме, например в виде древовидной иерархической структуры («дерева» ресурсов). Еще один прием, рационализирующий работу пользователя в локальной сети, состоит в том, что после соединения с удаленным ресурсом пользователь получает возможность обращаться к нему с помощью тех же команд, что и для работы с локальными ресурсами. Последствием и одновременно движущей силой такого прогресса стало появление огромного числа непрофессиональных пользователей, освобожденных от необходимости изучать специальные (и достаточно сложные) команды для сетевой работы.

Может возникнуть вопрос — почему все эти удобства пользователи получили только с появлением локальных сетей? Главным образом, это связано с использованием в локальных сетях качественных кабельных линий связи, на которых даже сетевые адаптеры первого поколения обеспечивали скорость передачи данных до 10 Мбит/с. При небольшой протяженности, свойственной локальным сетям, стоимость таких линий связи была вполне приемлемой. Поэтому экономное расходование пропускной способности каналов, одна из основных задач технологий первых глобальных сетей, никогда не выходило на первый план при разра ботке протоколов локальных сетей. В таких условиях основным механизмом прозрачного доступа к ресурсам локальных сетей стали периодические широковещательные объявления серверов о своих ресурсах и услугах. На основании таких объявлений клиентские компьютеры составляли списки имеющихся в сети ресурсов и предоставляли их пользователю.

Простые алгоритмы работы предопределили низкую стоимость оборудования Ethernet. Широкий диапазон иерархии скоростей позволяет рационально строить локальную сеть, выбирая ту технологию семейства, которая в наибольшей степени отвечает задачам предприятия и потребностям пользователей. Важно также, что все технологии Ethernet очень близки друг к другу по принципам работы, что упрощает обслуживание и интеграцию этих сетей.

Хронологическую последовательность важнейших событий, ставших историческими вехами на пути появления первых компьютерных сетей, иллюстрирует табл. 1.1.

Таблица 1.1. Хронология важнейших событий на пути появления первых компьютерных сетей

|

Этап |

Время |

|

Первые глобальные связи компьютеров, первые эксперименты с пакетными сетями |

Конец 60-х |

|

Начало передач по телефонным сетям голоса в цифровой форме |

Конец 60-х |

|

Появление больших интегральных схем, первые мини-компьютеры. Первые нестандартные локальные сети |

Начало 70-х |

|

Создание сетевой архитектуры IBM SNA |

1974 |

|

Стандартизация технологии Х.25 |

1974 |

|

Появление персональных компьютеров, создание Интернета в современном виде, установка на всех узлах стека TCP/IP |

Начало 80-х |

|

Появление стандартных технологий локальных сетей (Ethernet - 1980 г., Token Ring - 1985 г., FDDI -1985 г.) |

Середина 80-х |

|

Начало коммерческого использования Интернета |

Конец 80-х |

|

Изобретение Web |

1991 |

История компьютерных сетей и Интернета

Развитие коммутации пакетов: 1961-1972

История компьютерных сетей берет свое начало в 1960-х годах, когда телефонные сети были основным средством связи в мире. Как вы помните, в телефонных сетях используется принцип коммутации каналов, при этом передача осуществляется с постоянной частотой. Стремительный рост потребности в вычислительных ресурсах, сочетающийся с высокой стоимостью ЭВМ, стал побудительной причиной объединения компьютеров в сети для обеспечения к ним удаленного совместного доступа пользователей. Сетевой трафик был неравномерным и характеризовался наличием периодов активности (например, когда один пользователь посылал команду удаленному компьютеру) и пассивности (ожидание результатов).

Три группы инженеров, находившиеся в разных частях света, независимо друг от друга начали разработку технологии коммутации пакетов, рассматривая ее как мощную и эффективную альтернативу технологии коммутации каналов. Первая научная работа па эту тему была опубликована ученым Леонардом Клейнроком, в то время еще студентом-старшекурсником. С помощью теории очередей работа Клейнрока наглядно продемонстрировала эффективность принципа коммутации пакетов в условиях неравномерной нагрузки. В 1964 году Пол Верен начал эксперименты в области коммутации пакетов в защищенных военных сетях, а Дональд Дэвис и Роджер Скэнтлбери осваивали новую технологию в национальной физической лаборатории Англии.

Упомянутые разработки заложили основу современного Интернета. Однако было бы неверно сводить зарождение Интернета только к разработке технологии коммутации пакетов. В начале 1960-х годов коллеги Клейнрока, ученые Ликлайдер и Роберте, стали участниками программы развития компьютерных технологий в агентстве DAPRA (Defense Advanced Research Projects Agency — агентство по защите прогрессивных исследовательских проектов). Роберте разработал схему компьютерной сети APRAnet, основанной на коммутации пакетов и являющейся прямым предком современного Интернета. Коммутаторы пакетов в то время назывались интерфейсными процессорами сообщений (Interface Message Processor, IMP), и контракт на их производство был заключен с компанией BBN. В 1969 году первые коммутаторы пакетов связали между собой несколько научных организаций США. Леонард Клейнрок вспоминает о первом неудачном использовании сети, когда попытка удаленного доступа вызвала полный крах системы.

В 1972 году в сети APRAnet насчитывалось уже 15 узлов. Тогда же Роберт Каин устроил первую публичную демонстрацию APRAnet на Международной конференции по компьютерным коммуникациям. Был разработан первый протокол обмена информацией между оконечными системами (RFC 001), получивший название NCP (Network-Control Protocol — протокол управления сетью). Это позволило начать разработку сетевых приложений для APRAnet. Первая программа для работы с электронной почтой была создана программистом компании BBN Рэем Томлиисоном в 1972 году.

Возникновение новых компьютерных сетей и Интернета: 1972-1980

Изначально APRAnet была изолированной закрытой сетью. Для установления связи с любым хостом сети было необходимо иметь подключение к интерфейсному процессору сообщений. В первой половине 1970-х годов появились еще несколько компьютерных сетей с коммутацией пакетов:

□ коротковолновая сеть ALOHAnet соединила несколько университетов на Гавайских островах ;

□ коммерческая сеть Telenet компании BBN была построена по тому же принципу, что и APRAnet;

□ французская компьютерная сеть Cyclades была разработана Луизом Пузи;

□ сети с временным мультиплексированием, такие как Tymnet и GE Information Services, появились в конце 1960-х — начале1970-х годов;

□ сеть SNA фирмы IBM создавалась в 1969-1974 годах параллельно с APRAnet.

Число компьютерных сетей продолжало расти. В 1973 году Роберт Меткалф разработал принципы технологии Ethernet, ориентированной на небольшие расстояния между соединяемыми компьютерами, которые позже обусловили стремительное развитие локальных сетей.

Научившись создавать новые компьютерные сети, инженеры задумались над тем, как связать несколько сетей между собой. Первые разработки в области создания сети сетей были проведены Уинтоном Серфом и Робертом Канном. Именно тогда для описания создаваемой системы было применено слово «Интернет»,

Появилась первая версия протокола TCP, правда, в значительной степени отличающаяся от современной. Изначально в TCP была попытка объединить надежную последовательную передачу данных между оконечными системами (поддерживаемую протоколом и сегодня) и транспортные функции (обеспечиваемые современным протоколом IP). Уже первые эксперименты с протоколом TCP выявили важность не только надежной, но и ненадежной передачи данных (например, пакетной передачи голосовых сообщений). Это в конечном счете привело к появлению протокола IP и разработке протокола UDP, альтернативного TCP. Таким образом, три ключевых протокола Интернета, TCP, UDP и IP, появились уже в конце 1970-х годов.

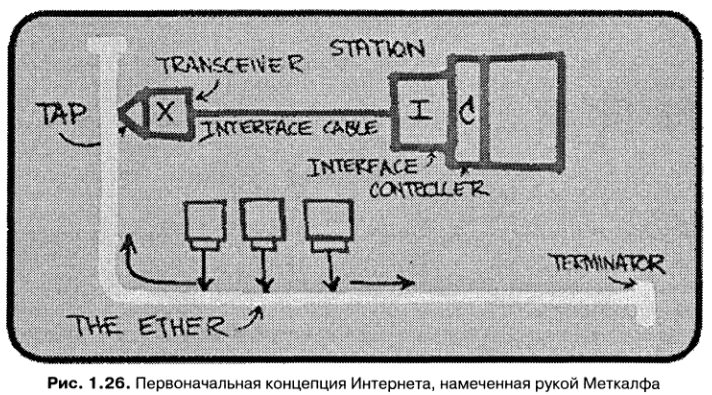

Описанные выше разработки проводились под патронажем уже упоминавшегося агентства DAPRA. Тем не менее оно не являлось монополистом в области развития Интернет-технологий. На Гавайских островах ученым Норманном Абрамсоном был разработан проект сети ALOHAnet — беспроводной компьютерной сети с пакетной передачей данных. Протокол ALOHA [6], использовавшийся в ALOHAnet, был первым из так называемых протоколов множественного доступа, позволявшим географически распределенным пользователям совместно использовать ресурс среды передачи данных (частоту радиоволн). Разработки Абрамсона были использованы Меткалфом и Боггсом при создании протокола Ethernet [329] для проводных широкополосных радиосетей. Схема протокола Ethernet приведена на рис. 1.26. Интересно отметить, что к созданию Ethernet Меткалфа и Боггса подтолкнула необходимость обеспечения связи компьютеров не только друг с другом, но и с удаленными разделяемыми периферийными устройствами, такими как принтеры, накопители и т. п. [375]. Таким образом, технология Ethernet, ставшая основой для множества современных локальных компьютерных сетей, насчитывает 25-летнюю историю. Трудно переоценить ее роль в решении задачи объединения компьютерных сетей. Мы еще вернемся к обсуждению Ethernet, ALOHAnet и прочих технологий локальных сетей в главе 5.

Распространение компьютерных сетей: 1980-1990

К концу 1970-х годов сеть APRAnet насчитывала уже около 200 оконечных систем. Через 10 лет число хостов в Интернете, уже объединявшем множество других компьютерных сетей, достигло 100 тысяч. Таким образом, 1980-е годы характеризуются стремительным распространением созданных ранее сетевых технологий.

В начале 80-х происходило активное объединение локальных сетей университетов в крупные региональные сети. Примерами могут служить сеть B1TNET, обеспечивавшая обмен файлами и электронной почтой между университетами на северо-западе США, CSNET, объединившая исследователей в области сетевых технологий независимо от APRAnet, и др. В 1986 году была разработана сеть NSFNET, позволившая получить доступ к вычислительным ресурсам суперкомпьютеров. Начальная скорость магистрали, составившая 56 Кбит/с, к концу десятилетия выросла до 1,5 Мбит/с. Магистраль NSFNET позволила объединить между собой региональные компьютерные сети США.

В 1980-е годы APRAnet уже содержала многие из компонентов, которые составляют основу современного Интернета. 1 января 1983 года стандартный протокол NCP, предназначенный для обмена данными между хостами, был заменен стеком протоколов TCP/IP (RFC 801). С этого времени стек TCP/IP используется всеми хостами Интернета. В конце 80-х в протокол TCP были внесены значительные усовершенствования, направленные на обеспечение оконечными системами контроля переполнения. Кроме того, была разработана система доменных имен (Domain Name System, DNS), связавшая мнемонические имена Интернет-ресурсов с их 32-разрядными адресами (RFC 1034).

Параллельно с развитием APRAnet в США во Франции в начале 1980-х годов возник проект Minitel, имевший поддержку со стороны правительства Франции и поставивший перед собой амбициозную цель — связать все сети в единую компьютерную сеть. Система, разработанная Minitel, представляла собой открытую компьютерную сеть с коммутацией пакетов (протокол Х.25 с поддержкой виртуального канала), состоявшую из Minitel-серверов и недорогих пользовательских терминалов со встроенными низкоскоростными модемами. Большой успех пришел к проекту Minitel после того, как французское правительство объявило о раздаче бесплатных терминалов всем желающим для домашнего пользования. Сеть Minitel содержала как бесплатные, так и платные информационные ресурсы. В зените своей популярности в середине прошлого десятилетия Minitel поддерживала более чем 20 000 видов обслуживания — от удаленных банковских операций до организации доступа к специализированным исследовательским базам данных. Пользователями сети являлись более 20 % жителей Франции, доход от ее использования составлял более миллиарда долларов в год, а обслуживающий персонал состоял из 10 000 человек. Таким образом, Франции удалось опередить США в развитии национальных сетевых технблогий на целое десятилетие.

Распространение Интернета: 1990-е

В начале 1990-х годов произошел ряд событий, предвосхитивших Интернет-революцию и коммерциализацию компьютерных сетей. Сеть APRAnet, предок Интернета, постепенно прекратила свое существование. Появившиеся в 1980-е годы сети MILNET, Defense Data Network и NSFNETстали играть ведущую роль в объединении локальных сетей США, а также в международной передаче данных. В 1991 году на коммерческое использование NSFNET были наложены ограничения, а в 1995 году сеть также фактически прекратила свое существование, передав свои функции сетям коммерческих Интернет-провайдеров.

Главным событием 90-х годов, вероятно, следует считать появление Всемирной паутины (web), приведшей Интернет в миллионы домов и организаций по всему миру. Служба web также послужила платформой для разработки и внедрения сотен новых Интернет-приложений, обеспечивающих удаленные биржевые и банковские операции, работу с потоковым мультимедиа и использование огромных информационных ресурсов.

Автором web считается Тим Бернсрс-Ли, который в 1989-1991 годах развил идеи гипертекста, предложенные еще в 40-х и 60-х годах прошлого века Бушем и Нельсоном. Бернерс-Ли совместно со своими ассистентами создал первоначальные версии языка HTML, протокола HTTP, web-сервера и браузера. Таким образом, четыре «кита» Всемирной паутины фактически были придуманы одним человеком. Возможности первого браузера ограничивались лишь просмотром текстовых строк. К концу 1992 года количество web-серверов в мире достигло 200. Параллельно с внедрением новых web-серверов разработчики трудились над созданием пользовательского интерфейса браузеров. Одним из наиболее видных инженеров, проявивших себя в этой области, был Марк Андресен, руководивший созданием популярного браузера Mosaic. Альфа-версия браузера появилась в 1993 г., а в 1994 году Андресен совместно со своими коллегами учредил компанию Mosaic Communications, позже трансформировавшуюся в корпорацию Netscape Communications [105, 402]. В 1995 году студенты университетов уже активно использовали браузер Mosaic в учебных целях. Примерно в то же время огромное количество самых разных компаний стали применять web для ведения своих дел. В 1996 г. к выпуску браузеров присоединилась компания Microsoft, что положило начало «войне браузеров» между Microsoft и Netscape. На сегодняшний день можно считать, что Microsoft выигрывает эту войну.

Вторая половина 1990-х годов характеризовалась небывалым прогрессом в области Интернет-технологий. Множество компаний начали разработку собственных продуктов, связанных с глобальной Сетью. Активно развивалась служба электронной почты: появились приложения, поддерживающие адресные книги, присоединение файлов к сообщениям, «горячие» ссылки и потоковое мультимедиа. К концу десятилетия были разработаны сотни Интернет-приложений, как правило, принадлежащие к одной из следующих групп:

□ приложения электронной почты, включая средства присоединения файлов к сообщениям и приложения для работы с сообщениями через web-интерфейс;

□ web-приложения, включая приложения для путешествий по web-страницам и Интеренет-коммерции;

□ приложения для обмена сообщениями в реальном времени, пионером которых стала программа ICQ;

□ приложения для однорангового совместного доступа к файловым архивам в формате МРЗ, пионером которых стала программа Napster.

Создателями первых двух видов приложений были ученые, а последние два вида приложений, напротив, разрабатывались несколькими молодыми энтузиастами.

Период 1995-2001 годов характеризовался активным использованием Интернета для биржевых торгов. Многие компании, практически не имевшие реальных доходов, могли иметь огромный финансовый успех на подобных электронных торгах. В 2000-2001 годах многие Интернет-биржи закрылись. Тем не менее такие компании, как Microsoft, Cisco, AOL и Yahoo!, достаточно успешно продолжают вести свой бизнес в Интернете.

На протяжении 1990-х годов удалось достичь значительных успехов в области высокоскоростной маршрутизации и локальных сетей (см. главы 4 и 5 соответственно). Была разработана модель обслуживания трафика, требующего временных ограничений (например, мультимедийных приложений, описанных в главе 6). Кроме того, коммерциализация глобальной Сети актуализировала проблемы, связанные с обеспечением безопасности инфраструктуры Интернета.

Новейшие разработки

Сетевые технологии продолжают свое стремительное развитие. Постоянно появляются новые решения в разработке приложений, обеспечении безопасности, распределении ресурсов, Интернет-телефонии, высокоскоростной маршрутизации и передаче внутри локальных сетей. Мы бы хотели выделить три направления развития Интернета, которые считаем наиболее важными: широкополосный резидентный доступ, беспроводной доступ и одноранговая передача данных.

Широкополосный резидентный доступ в Интернет с использованием линий DSL и кабельных модемов (см. раздел «Доступ к сети и ее физическая среда») в настоящее время постепенно завоевывает популярность среди домашних пользователей. По прогнозам некоторых специалистов к 2005 году до 50 % резидентных подключений к Интернету будет широкополосным, что позволит разрабатывать И использовать мультимедиа-приложения, обеспечивающие высокое качество воспроизведения в реальном времени. Особую роль это, очевидно, сыграет для видеоконференций.

Беспроводной доступ в Интернет с использованием технологии i-mode чрезвычайно популярен в Японии. Устройство i-mode [4) внешне напоминает обычный мобильный телефон, однако имеет больший экран, предназначенный для вывода текстовой и графической информации. Устройство поддерживает телефонные и Интернет-соединения. Статистические данные показали, что в августе 2001 года в Я ионии было зарегистрировано более 200 миллионов абонентов i-mode, и их число постоянно увеличивается. Рост популярности беспроводных технологий также наблюдается в США и Европе, стимулируя операторов мобильной связи к обслуживанию низкоскоростных соединений с Интернетом. Кроме того, начало нового десятилетия ознаменовалось дальнейшим ростом беспроводных локальных сетей с предоставлением доступа к ним в кафе, гостиницах, государственных и коммерческих организациях, а также в домах частных пользователей.

Последним новшеством, о котором мы хотим упомянуть, являются одноранговые (Р2Р) сети. Такие сети обеспечивают каждого пользователя, подключенного к сети, совместным децентрализованным доступом к ресурсам, когда обмен данными между пользователями осуществляется путем их прямого соединения между собой. Приложение Napster стало первым приложением, успешно использовавшим Р2Р-доступ для обмена файлами в формате МРЗ. С течением времени Р2Р-приложе-ния стали применяться не только для разделения МРЗ-файлов, но и для разделения видеофайлов, изображений, текста. Примером Р2Р-приложения может также служить любая программа, обеспечивающая обмен сообщениями в реальном времени (ICQ и т. п.), поскольку сообщения посылаются сторонами друг другу напрямую (обычно через TCP-соединения), без центрального сервера. Наконец, проект SETI<S>home, упоминавшийся в разделе «Периферия компьютерных сетей», также представляет собой реализацию одноранговых вычислений.