ФОПИ _Чередов_1

.pdf

Физические основы полученияинформации

При малом диапазоне температур в районе Т0 = 0 0С чувствительность можно принять равной значению коэффициента Зеебека α1.

Чувствительность для различных термопар составляет значение от единиц до десятков микровольт на градус. Например, термопара платина-родий имеет чувствительность ST 10 мкВ /0 С, у пары вольфрам-рений чувствительность ST 20 мкВ / 0С, термопара медь-константан имеет значение ST до 60 мкВ / 0С.

Для повешения выходной ЭДС часто используется несколько термопар, образующих термобатарею.

4.6.3. Погрешности термоэлектрических преобразователей

Основными причинами погрешности термопар являются: отклонение характеристики термопары от стандартной; нестабильность характеристики термопары во времени; отклонение температуры свободных концов от градуировочного значения; потери тепла за счет лучеиспускания и теплопроводности защитной арматуры; тепловая инерция.

Отклонение характеристики термопары от стандартной обусловлено различными причинами: различием в составе сплава термоэлектродов, механическими напряжениями и др. Для промышленных термопар в соответствии с ГОСТом допускаются отклонения реальных термоЭДС от градуировочных значений от сотых до десятых долей милливольта.

Нестабильность характеристик термопар во времени обусловлена рек-

ристаллизационными и диффузионными процессами. Эта погрешность не превышает значения тысячных долей процента в час.

При отклонении температуры свободных концов Т/0 от градуировочного значения Т0 термоЭДС будет отличаться от градуировочной, что приводит к погрешности преобразования (измерения) температуры. При измерении температуры для уменьшения этой погрешности необходимо ввести соответствующую поправку. Поправка Т к показаниям термометра приближенно может быть определена соотношением

T k(T / |

T ), |

(4.74) |

0 |

0 |

|

где k – коэффициент, зависящий от температуры и вида термопары; T0/ – тем-

пература свободных концов термопары.

Для термопары хромель–копель k = 0,8–1; для хромель–алюмелевой термопары k = 0,98–1,11; для платинородий–платина k = 0,82–1,11. При небольшой разности температур (T0/ T0 )иногда можно считать k = 1. Коэффициент k не-

одинаков для различных температур рабочего спая, но в некотором интервале температур его с достаточной точностью можно считать постоянным. Коэффициент k можно определить из характеристики термопары.

~141 ~

Физические основы полученияинформации

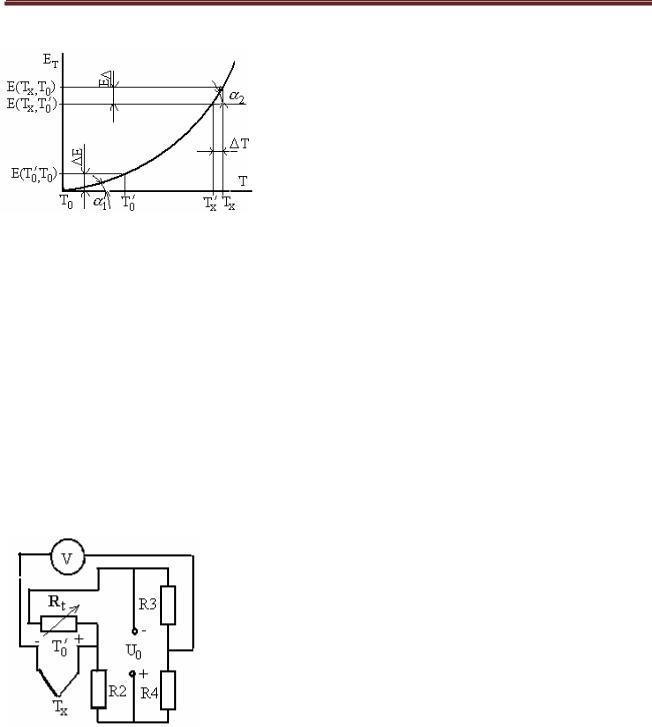

На рис. 4.27 приведена характеристика некоторой термопары. Если темпе-

|

ратура свободных концов термопары T0/ T0, |

|||||||||||||||||

|

то |

термоЭДС |

уменьшится |

на |

|

|

величину |

|||||||||||

|

E E(T /,T ) |

и станет равной |

E(T |

x |

,T / ). |

При |

||||||||||||

|

|

|

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

этом показания прибора будут соответствовать |

|||||||||||||||||

|

температуре Tx/ , неравной измеряемой темпе- |

|||||||||||||||||

|

ратуре |

Тх. |

Считая |

участки |

|

(T / T ) |

и |

|||||||||||

|

(Tx Tx/ )характеристики ЕТ= |

|

|

|

|

0 |

0 |

|

||||||||||

Рис. 4.27 |

F(T) линейными, |

|||||||||||||||||

|

получим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E E(T/ ,T ) (T |

/ T )tg |

1 |

(T |

x |

T |

/ )tg |

2 |

. |

|

(4.75) |

|||||||

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|||||

Из (4.74) найдем значение поправки к показаниям прибора: |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

T (T |

T/) |

tg 1 |

(T/ |

|

T |

) k(T |

T/ ), |

(4.76) |

||

tg 2 |

|

|||||||||

x |

x |

|

|

0 |

|

0 |

x |

x |

|

|

и измеряемое значение температуры |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

T |

x |

T / k(T |

/ T ). |

|

(4.77) |

||||

|

|

|

x |

0 |

0 |

|

|

|||

На практике чаще всего введение поправки осуществляется автоматически. При измерении термоЭДС автоматическая коррекция может осуществляться с помощью устройства, показанного на рис. 4.28. Схема

|

работает по принципу неуравновешенного моста. В |

|||

|

одно плечо моста включается терморезистор RT из |

|||

|

медной или никелевой проволоки, находящийся в тех |

|||

|

же температурных условиях, что и свободные концы |

|||

|

термопары. Остальные плечи моста выполнены из |

|||

|

манганиновых |

резисторов. |

При |

температуре |

|

свободных концов, равной градуировочной Т0, мост |

|||

|

уравновешивается с помощью одного из маннгани- |

|||

|

новых резисторов и на выходной диагонали моста на- |

|||

Рис. 4.28 |

пряжение будет |

равно нулю. |

При изменении тем- |

|

|

пературы свободных концов изменяется термоЭДС на |

|||

величину Е и изменяется значение сопротивления RТ. При этом мост выйдет из равновесия, т. е. на его выходе появится напряжение, которое корректирует изменение термоЭДС термопары. Так как характеристика преобразования термопар нелинейная, полной коррекции погрешности, обусловленной изменением температуры свободных концов, получить не удается. Остаточная погрешность таких устройств не превышает 0,04 мВ на 10 0С.

~142 ~

Физические основы полученияинформации

Для уменьшения погрешности, обусловленной отклонением температуры свободных концов от градуировочного значения, свободные концы должны находиться при постоянной температуре, соответствующей градуировочной (обычно 0 0С). Следует отметить, что не всегда возможно сделать термоэлектроды достаточно длинными и гибкими, чтобы разместить свободные концы термопары на достаточном удалении от рабочего спая. Для этой цели используются провода из другого материалы, так называемые удлинительные термоэлектроды, которые должны в паре между собой развивать в диапазоне возможных температур (примерно в диапазоне от 0 до 100 0С) такую же термоЭДС, как и термопара. Кроме того, места присоединения удлинительных термоэлектродов к основным термоэлектродам должны иметь одинаковую температуру. В этом случае при включении удлинительных электродов термоЭДС не изменится.

Для термопар из неблагородных металлов, например для термопары хро-

мель-копель, могут использоваться удлинительные электроды из тех же материалов, что и основные электроды, но выполненные в виде гибких проводов. Для термопары хромель-алюмель удлинительные электроды выполняются из меди и константана. Для термопары платинородий-платина применяются провода из меди и сплава ТП. Эти же материалы с измененными знаками полярности применяются для термопары вольфрам-молибден.

В термоэлектрических термометрах, использующих милливольтметры для измерения термоЭДС, может возникать погрешность из-за падения напряжения на всех элементах, составляющих цепь термоЭДС, которая включает в себя рабочие и удлинительные термоэлектроды, соединительные провода. Например, падение напряжения Е на сопротивлении самой термопары составит

Е =ЕТ RТ /( RТ + RЛ + RВ), |

(4.78) |

где RТ – сопротивление термопары; RЛ – сопротивление соединительных проводов; RВ – внутреннее сопротивление милливольтметра.

Для уменьшения этой погрешности милливольтметры градуируются по температуре в комплекте с термопарой с указанием сопротивления линии. Изменение сопротивления внешней цепи милливольтметра также приводит к погрешности термоэлектрического термометра.

Использование в качестве измерительного прибора термоЭДС потенциометра постоянного тока позволяет данную погрешность исключить.

При работе термоэлектрического преобразователя в газовой среде вблизи поверхностей, температура которых отличается от температуры преобразователя, между поверхностью и термоэлектрическим ИП происходит лучистый теплообмен, вызывающий погрешность.

~143 ~

Физические основы полученияинформации

Потери тепла за счет теплопроводности различных конструктивных элементов, в частности защитной арматуры, термоэлектрического ИП также приводят к погрешности измерения температуры.

Одной из составляющих погрешности термопар является погрешность, обусловленная тепловой инерцией. Тепловая инерция характеризуется показателем тепловой инерции, под которым понимается постоянная времени термопары, определяемая при погружении ее в воду. Постоянная времени зависит от конструкции термопары и толщины проводов и определяет быстродействие термоэлектрического преобразователя, которое может находиться от в диапазоне от миллисекунд до минут.

В табл. 4.6 приведены основные параметры, обозначения и градуировки промышленных термопар [29].

Конструктивное оформление термопар должно соответствовать условиям их эксплуатации. Термоэлектроды в рабочем спае соединяют электродуговой сваркой, пайкой или только скруткой.

|

|

|

|

Таблица 4.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По- |

Пределы из- |

|

|

Тип |

Обозначе- |

мерения при |

||

Материал |

греш- |

||||

термопа- |

ние |

длительном |

|||

термоэлектродов |

ность, |

||||

ры |

градуировки |

применении, |

|||

|

|

|

% |

ОС |

|

Медь-константан |

- |

- |

1 |

-200 … +200 |

|

Медь-копель |

ТМК |

МК(М) |

- |

-200 … +100 |

|

Хромель-копель |

ТХК |

ХК(L) |

- |

-200 …+600 |

|

Хромель-алюмель |

TXA |

XA(K) |

2–3 |

-200 … +1000 |

|

Платинородий (10%)- |

ТПП |

ПП(S) |

0,1–0,5 |

0 … +1300 |

|

платина |

|

|

|

|

|

Платинородий (30%)- |

ТПР |

ПР 30/6(B) |

- |

+300 … +1600 |

|

платинородий (6%) |

|

|

|

|

|

Вольфрамрений (5%)- |

ТВР |

ВР 5/20 - |

- |

0 … +2500 |

|

вольфрамрений (20%) |

|

1(А) |

|

|

На рис. 4.29 приведены варианты конструкций рабочей части термопар платина-платинородий (рис.4.29а) и хромель-алюмель (рис. 4.29б).

~144 ~

Физические основы полученияинформации

1– рабочий спай; 2 – фарфоровый |

1 |

– рабочий спай; |

наконечник; 3 – керамические бусы; |

2 |

– корпус; |

4 – защитная труба |

3 |

– изолятор |

а |

|

б |

Рис. 4.29 |

|

|

По назначению и условиям эксплуатации термопары можно подразделить на ряд групп: погружаемые и поверхностные; без арматуры и с арматурой; герметичные и негерметичные и др.

Измерительные цепи термоэлектрических датчиков

Для измерения термоЭДС могут использоваться обычные милливольтмет-

ры, потенциометры постоянного тока с ручным и автоматическим уравнове-

шиванием. В лабораторной практике используются потенциометры с ручным уравновешиванием, а в производственной – автоматические потенциометры. На рис. 4.30 приведена упрощенная схема термоэлектрического термометра с автоматическим потенциометром.

Термопара включается таким образом, что ее ЭДС ЕТ направлена встречно компенсирующему напряжению ЕК, создаваемому с помощью мостовой цепи.

Разность ЕТ - ЕК усиливается и подается на реверсивный двигатель РД. Вал двигателя перемещает движок реохорда RP до тех пор, пока разность ЕТ - ЕК не станет равной нулю. С движком реохорда связана стрелка прибора, перемещающаяся по шкале. Современные автоматические потенциометры имеют приведенную погрешность (0,25–1,0) %

Рис. 4.30 [19].

~145 ~

Физические основы полученияинформации

4.7. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИП

Принцип действия пьезоэлектрических ПИП основан на пьезоэлектрическом эффекте. Пьезоэлектрические датчики относятся к пассивным датчикам, так как они не требуют внешнего источника питания. Пьезоэлектрический эффект и характеристики некоторых пьезоэлектрических материалов рассмотрены в п. 3.1.5.

Пьезоэлектрический эффект используется для построения различных преобразователей. Измерительные преобразователи, использующие прямой пьезоэффект, применяются в приборах для измерения силы, давления, ускорения. Обратный пьезоэффект используется в излучателях ультразвуковых колебаний, преобразователях напряжения в деформацию и др. Преобразователи, в которых используются одновременно прямой и обратный пьезоэффекты, – пьезорезонаторы, применяются в качестве фильтров, пропускающих очень узкую полосу частот. Управляемые резонаторы используются в качестве преобразователей различных неэлектрических (температуры, давления, ускорения и т. д.) величин в частоту [20].

4.7.1. Материалы и основные характеристики пьезоэлектрических датчиков

В пьезоэлектрических преобразователях используются кварц и различные типы пьезокерамических материалов (например, материалы на основе титаната бария BaTiO3 (ТБ-1 и др.), твердых растворов титаната – цирконата свинца (ЦТС-22, ЦТС-23 и др.), метаниобата свинца (НБС-1 и др.)), которые имеют значительно более высокие, чем кварц, значения пьезомодуля, но более худшие упругие свойства. Модуль упругости пьезокерамических материалов Е = (0,65–1,3)10-11 Па. Добротность, определяемая только механическими потерями, лежит в диапазоне Q = 100–300. Тангенс угла потерь (при напряженности Е < 25 кВ/м) для большинства пьезокерамических материалов составляет tg δ = 0,02–0,05. Все материалы обладают пьезоэлектрическими свойствами лишь в определенном температурном диапазоне, граница которого определяется точкой Кюри. Для кварца точке Кюри соответствует температура tК = 530 °С, для пьезокерамик эти температуры значительно ниже. Характеристики некоторых пьезоэлектрических материалов приведены в табл. 3.4.

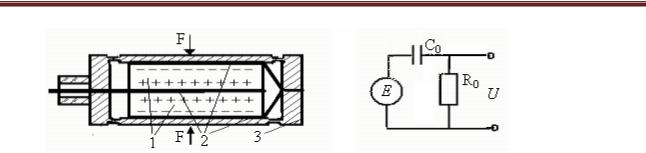

Чувствительный элемент пьезоэлектрического ИП обычно представляет собой пластинку, изготовленную из пьезоэлектрического материала, на которой имеются два изолированных друг от друга электрода. Изготовление преобразователей из пьезокерамических материалов проще, чем из монокристаллических материалов. Рассмотрим основные характеристики пьезоэлектрических датчиков на примере датчика силы (или давления), схематическое устройство и электрическая эквивалентная схема которого показаны на рис. 4.31 [1].

~146 ~

Физические основы полученияинформации

а |

б |

Рис. 4.31

Для увеличения чувствительности в преобразователе (рис. 4.31а) используются две пьезоэлектрические пластины 1, соединенные параллельно. Заряд Q, возникающий на гранях пластин 1, пропорционален приложенной силе F (давление Р = S.F, где S – площадь поверхности, на которую действует сила F). Сигнал с пластин снимается при помощи электродов 2, выполненных из фольги. Пластины помещаются в корпус 3. На эквивалентной схеме (рис. 4.31б) С0 – это электрическая емкость датчика, R0 – сопротивление датчика.

Чувствительность по заряду Sq пьезоэлектрического датчика силы определяется как Sq = Q/F. Учитывая, что система из двух электродов, между которыми находится диэлектрик, представляет собой конденсатор, и чувствительный элемент состоит из двух пьезоэлектрических пластин, получим уравнение преобразования пьезоэлектрического датчика в виде

U |

2d11 |

F |

2d11δ |

F , |

(4.79) |

|

C0 |

S 0 |

|||||

|

|

|

|

где U – напряжение, возникающее на электродах; – расстояние между электродами; S – площадь электродов; – относительная диэлектрическая проницаемость материала пьезоэлектрического элемента.

Чувствительность пьезоэлектрического датчика силы по напряжению, по определению, Su = U/F, и для датчика, показанного на рис. 4.31, чувствительность Su может быть найдена как

S |

|

U |

|

2d11 |

. |

(4.80) |

F |

|

|||||

U |

|

|

C |

|

||

|

|

|

0 |

|

|

|

Из (4.78) видно, что напряжение U зависит от емкости, поэтому при указании чувствительности пьезоэлектрического датчика по напряжению необходимо указывать емкость, соответствующую этой чувствительности. В ряде случаев указывается чувствительность по заряду Sq = Q/F и собственная емкость преобразователя С0 или напряжение холостого хода, которое для данного датчика находится как Ux.x = 2d11F/C0, и также собственная емкость преобразователя [15].

~147 ~

Физические основы полученияинформации

Напряжение на электродах преобразователя может достигать единиц вольт, но заряд, возникающий на гранях чувствительного элемента пьезоэлектрического ИП, будет сохраняться только в том случае, если не будет токов утечки, т. е. входное сопротивление измерительной цепи будет бесконечно большим. Так как это условие практически невыполнимо, то заряд необходимо периодически восполнять. Это возможно при действии переменной силы. Поэтому пьезоэлектрические преобразователи применяются только для измерения динамических величин.

Так как пьезоэлектрический преобразователь характеризуется большим внутренним сопротивлением и малой выходной мощностью, поэтому на выход преобразователя необходимо включать усилитель с возможно большим коэффициентом усиления. Учитывая, что пьезоэлектрические преобразователи обычно включаются в измерительную цепь с помощью соединительного кабеля, эквивалентная электрическая схема пьезоэлектрического преобразователя совместно с измерительной цепью может быть представлена в виде, показанном на рис. 4.32.

СК и RК – емкость и сопротивление утечки кабеля; СВХ и RВХ – входная емкость и сопротивление усилителя Рис. 4.32

При воздействии на пьезоэлектрический преобразователь синусоидальной

.

силы F x Fm sin t получим, что выходное напряжение преобразователя со-

вместно с измерительной цепью составляет [29]:

. |

d11 |

|

j RэC0 |

. |

|

|

Uвых |

|

F x, |

(4.81) |

|||

|

|

C0 1 j Rэ (C0 Cэ )

где Сэ – параллельное соединение конденсаторов Ск и Свх; Rэ – параллельное соединение резисторов R0, Rк и Rвх..

Из (4.80) может быть получено выражение для комплексного коэффициента передачи К(jω) преобразователя совместно с измерительной цепью:

K( j ) |

j Rэd11 |

|

(4.82) |

|

1 jω(Cэ C0 )

~148 ~

Физические основы полученияинформации

Чувствительность преобразователя совместно с измерительной цепью

S( ) |

|

K( j ) |

|

|

d11 |

|

|

ω |

|

, |

(4.83) |

|

|

|

|||||||||

|

|

C0 CЭ |

|

|

|

||||||

|

|

1 ( )2 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где τ = RЭ (C0 + CЭ) – постоянная времени.

Из приведенных выражений следует, что напряжение на входе усилителя

не будет |

зависеть от частоты |

только при |

высоких частотах |

1/[Rэ (С0 |

Сэ )] и будет равно Uвых |

d11F /(C0 |

CЭ ). Во всех случа- |

ях, зная суммарную емкость С =С0 + Сэ, можно рассчитать выходное напряжение преобразователя.

Для расширения частотного диапазона в сторону низких частот, при сохранении чувствительности преобразователя неизменной, следует увеличить постоянную времени за счет увеличения сопротивления RЭ. Увеличение сопротивления RЭ достигается улучшением качества изоляции и повышением входного сопротивления RВХ измерительной цепи. Собственное сопротивление пьезоэлемента R0 определяется удельным сопротивлением материала пластин и их поверхностным сопротивлением. Первая составляющая, в особенности для кварца (1015 – 1016 Ом), как правило, значительно больше второй, поэтому определяющим является поверхностное сопротивление, для повышения которого до R = 109 – 1010 Ом преобразователь приходится герметизировать, защищая его поверхности от влажности и загрязнения. При использовании специальных измерительных усилителей (электромеханических усилителей) можно получить входное сопротивление порядка 1014 Ом и входную емкость около 1 пФ [1].

Верхняя граница частотного диапазона определяется в основном механическими параметрами: частотой собственных колебаний, зависящей от массы и жесткости, степени успокоения. Таким образом, полная частотная характеристика преобразователя определяется как электрическими, так и механическими параметрами. Верхняя частота рабочего диапазона пьезоэлектрических преобразователей достигает десятков килогерц.

4.7.2. Погрешности пьезоэлектрических датчиков

Основными составляющими погрешности являются: 1) погрешность, обусловленная нестабильностью параметров измерительной цепи, в частности емкости СВХ; 2) температурная погрешность, обусловленная изменением чувствительности за счет температурного изменения пьезомодуля d, емкости СЭ и размеров пьезоэлемента; 3) погрешность, вызванная чувствительностью к силам, действующим перпендикулярно измерительной оси преобразователя; 4) частотная погрешность; 5) погрешность, обусловленная неправильной установкой

~149 ~

Физические основы полученияинформации

пластин; 6) погрешность градуировки; 7) погрешность, обусловленная гистерезисом и нелинейностью характеристики пьзоэлектрического материала.

Погрешность пьезоэлектрических преобразователей составляет значение от десятых до сотых долей процента. Например, для кварцевого преобразователя, преобразование механического напряжения в электрический заряд осуществляется с погрешностью 10-4 – 10-6 [15].

Кроме этого, при работе необходимо учитывать так называемый кабельный эффект. При вибрации кабель наводит на вход усилителя ЭДС, возникающую в результате трения изоляции при тряске об экран. Для уменьшения этой погрешности применяются специальные антивибрационные кабели.

4.7.3.Измерительные цепи

Вкачестве измерительных цепей пьезоэлектрических датчиков может использоваться усилитель напряжения с очень большим входным импедансом. Обычно усилитель располагается на некотором расстоянии от датчика и соединяется с ним с помощью кабеля. На рис. 4.33а показан пример измерительной цепи с усилителем напряжения.

а |

б |

Рис. 4.33

Выходное напряжение усилителя

. |

d (1 R2/R1) |

|

j R |

C |

. |

|

|

Uвых |

11 |

|

э |

|

э |

F, |

(4.84) |

Cэ |

|

|

|

||||

|

1 j RэCэ |

|

|||||

где Сэ = С0 + Ск +С1; Rэ – параллельное соединение резисторов R0, RК, R3 и Rвх. Как видно из выражения (4.84), выходное напряжение и чувствительность датчика с усилителем напряжения зависят от емкости кабеля Ск (емкость кабеля может составлять 70–150 пФ на каждый метр длины кабеля). Изменение емкости кабеля при изменении внешних факторов, например температуры и влажности, приводит к погрешности. Для уменьшения влияния емкости кабеля параллельно входу усилителя включается дополнительная,

~150 ~