ФОПИ _Чередов_1

.pdf

Физические основы полученияинформации

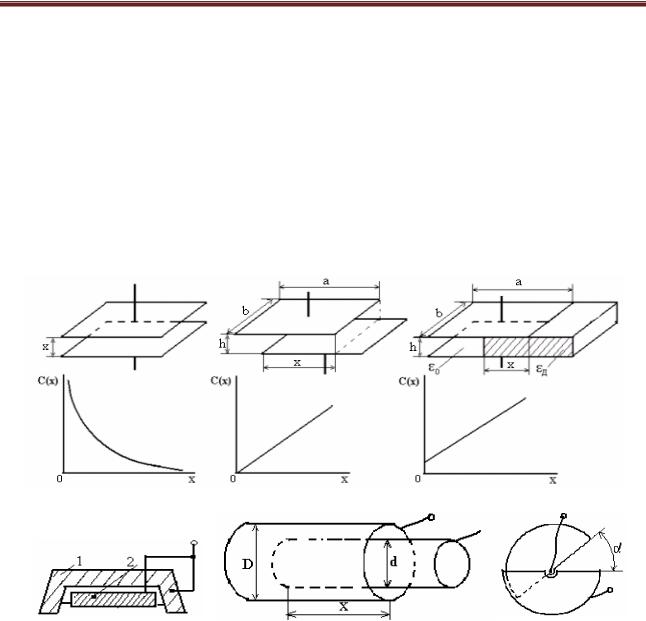

Уравнение преобразования ЕИП линейного перемещения, основанного на изменении расстояния между электродами, если пренебречь краевыми эффектами, имеет нелинейную функцию преобразования (рис. 4.22а)

C(х) |

0S |

, |

(4.59) |

|

(h0 x)

h0 – начальный зазор между электродами; х – измеряемое перемещение. Применение ЕИП с изменяющимся расстоянием между электродами целе-

сообразно в том случае, когда диапазон изменения входной величины мал. Как правило, ЕИП применяются при измерении перемещений меньше 1 мм (от 1 мкм до 1 мм) и максимальное перемещение при этом (0,1–0,2).h0.

Увеличение чувствительности преобразователя достигается уменьшением расстояния между электродами, предельное значение которого определяется технологическими соображениями и приложенным напряжением. При малых расстояниях между электродами возможен пробой.

Преобразователь с изменяющейся площадью пластин может быть выполнен в виде плоского конденсатора (рис. 4.22б), уравнение преобразования которого имеет вид

C(х) |

0 b |

x. |

(4.60) |

|

|||

|

h |

|

|

Реально линейная зависимость искажается из-за краевого эффекта. Для повышения чувствительности и снижения краевых эффектов в однополярном емкостном датчике применяют активное экранирование. Экран располагают вокруг нерабочих сторон электрода (рис. 4.22в), и на него подается напряжение, равное напряжению на электроде. Так как между экраном 1 и электродом 2 нет электрического поля, все компоненты, расположенные за экраном, не оказывают влияния на работу датчика.

Обычно этот тип преобразователя реализуется или в виде конденсатора с цилиндрическими электродами (рис. 4.22д), или в виде поворотного конденсатора (рис. 4.22е) для измерения угловых перемещений.

Уравнение преобразования ЕИП линейных перемещений цилиндрического типа приведено выше (см. выражение (4.58)).

ЕИП линейного перемещения с изменением положения диэлектрика (рис. 4.22в) имеет функцию преобразования

|

|

1 |

|

|

|

||

C(х) C0 |

1 |

|

|

x |

, |

(4.61) |

|

a |

|||||||

|

|

|

|

|

|||

где С0 = С(0) + 0 . b/h.

~131 ~

Физические основы полученияинформации

Функция преобразования ЕИП угловых перемещений (рис. 4.22е) имеет линейную зависимость от :

C(х) C0 |

|

k 0 |

, |

(4.62) |

|

||||

|

|

h |

|

|

где k – коэффициент, определяемый размерами электродов.

Преобразователи с изменяющейся площадью используются для измерения относительно больших перемещений: линейных – более 1 мм и угловых – до 2700. Конструкция с поворотным конденсатором применяется также в качестве выходного преобразователя для измерения электрических напряжений [19].

а |

б |

в |

г |

д |

е |

|

Рис. 4.22 |

|

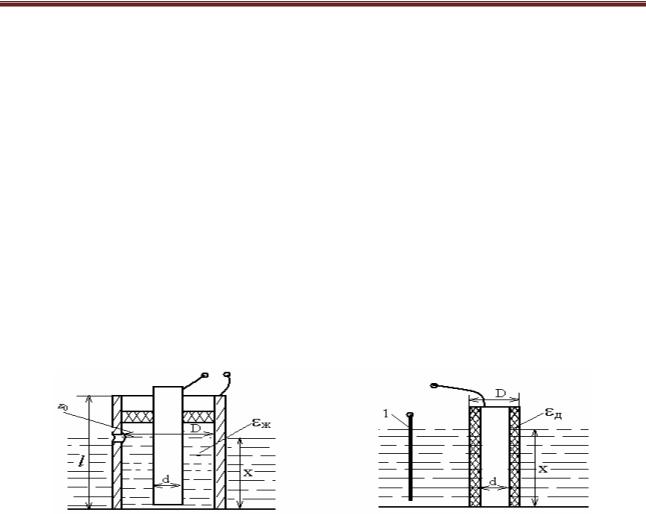

Этот преобразователь имеет линейную функцию преобразования. Чаще всего он выполняется с цилиндрическими электродами и используется для измерения уровня неэлектропроводной жидкости в резервуаре (рис. 4.23а). Непроводящая жидкость играет роль диэлектрика.

Уравнение преобразования датчика, изображенного на рис. 4.23а, может быть записано в виде

C(х) |

2 |

[ ж x (l x)x 0 ], |

(4.63) |

|

ln(D/d) |

||||

|

|

|

где l – полная длина электрода; εж – диэлектрическая проницаемость жидкости;

х– длина, на которую внешний электрод заполнен жидкостью.

~132 ~

Физические основы полученияинформации

В преобразователе уровня электропроводящей жидкости (рис. 4.23б) один из электродов может представлять собой цилиндрический электрод, покрытый слоем электроизоляционного материала. Вместо специального электрода может быть использован кусок провода, покрытого изоляцией. Вторым электродом является сама проводящая жидкость. Для соединения этого электрода с измерительной цепью используется электрод 1. Для данного преобразователя уравнение преобразования может быть представлено в виде

C(x) |

2 0 |

Д |

x. |

(4.64) |

|

|

ln(D/ d)

Диэлектрическая проницаемость ε диэлектрика, расположенного между электродами ЕИП, зависит от многих влияющих физических величин: давления, деформации, температуры, концентрации растворов и смесей и других величин.

а |

б |

Рис. 4.23

При воздействии гидростатического давления на диэлектрик емкостного ИП изменяется диэлектрика преобразователя и соответственно его емкость

C(P) k н (1 ,Р Р), |

(4.65) |

где k – коэффициент, учитывающий размеры ЕИП; Р – изменение давления;Н – диэлектрическая проницаемость при атмосферном давлении; ,Р – механический (барический) коэффициент диэлектрической проницаемости.

Это свойство позволяет использовать емкостные преобразователи для измерения гидростатического давления. В качестве диэлектрика подобных ЕИП используются твердые, жидкие, газообразные диэлектрики. Для жидких: ,Р 5.10-6 Па-1; для газообразных ,Р 5.10-4 Па-1. Твердые – сегнетоэлектрики (турмалин, титанат бария) – используются для измерения средних и больших давлений (до тысяч атмосфер).

Изменение температуры диэлектрика приводит к изменению ε, что приводит к изменению емкости конденсатора

~133 ~

Физические основы полученияинформации

C(T) k н(1 ,T T), |

(4.66) |

где Н – диэлектрическая проницаемость при начальной температуре; ,T –

температурный коэффициент диэлектрической проницаемости.

Для построения емкостных датчиков, работающих в диапазоне температур от -100 до +100 0С, находят применение диэлектрики из титановых соединений (тиконд и др.), которые имеют ,Т -(10–15).10-4 % / 0C. Значительно большей чувствительностью к температуре обладают сегнетоэлектрики. Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости для сегнетоэлектриков состав-

ляет величину 8,5–30 % / 0C [19].

Диэлектрическая проницаемость также зависит от концентрации и состава смесей.

Емкостные преобразователи часто используются при измерениях уровня звука. Примером акустического измерительного преобразователя является конденсаторный микрофон, которой характеризуется высокой чувствительностью, большим частотным диапазоном.

4.5.2.Погрешности емкостных ПИП

Кпогрешностям ЕИП относятся: 1) погрешности, обусловленные зависимостью емкости преобразователя от внешних условий, например температуры окружающей среды; 2) погрешность, обусловленная паразитными токами утечки; 3) погрешность, обусловленная влиянием паразитных емкостей.

Изменение температуры приводит к изменению диэлектрической прони-

цаемости диэлектрика и линейных размеров электродов и диэлектрика. Разные конструктивные элементы преобразователя имеют различные температурные коэффициенты линейного расширения (у металлов l = (15–30).10-4 К-1; кварц имеет l = 0,5.10-6 К-1, у органических диэлектриков l = (50–100)10-4 К-1), что приводит к изменению площади электродов и расстояния между ними при изменении температуры.

Площадь Q для большинства ЕИП определяется линейными размерами 10– 100 мм, и изменение этих размеров дает пренебрежимо малую погрешность

[15].

Расстояние между электродами обычно составляет от 10 мкм до 1 мм и его изменение под действием температуры может привести к большой погрешности. Эта погрешность может быть уменьшена применением дифференциальных преобразователей.

Номинальная емкость ЕИП обычно составляет единицы – сотни пикофарад. На низких частотах сопротивление преобразователя достигает больших значений, что приводит к возникновению погрешности, обусловленной пара-

~134 ~

Физические основы полученияинформации

зитными токами утечки. Для уменьшения этой погрешности увеличивают частоту напряжения питания до нескольких килогерц и даже мегагерц.

В ЕИП, кроме собственной емкости преобразователя, присутствуют емкости между электродами и заземленными деталями конструкции, между жилой соединительного кабеля и его заземленным экраном, которые приводят к появ-

лению погрешности, обусловленной влиянием паразитных емкостей. Причем параметры кабеля могут изменяться. Для уменьшения этой погрешности измерительную цепь и вторичный прибор располагают вблизи преобразователя.

Как следует из вышеизложенного, область применения емкостных преобразователей весьма разнообразна, однако наиболее широко они используются для измерения малых перемещений и величин, легко преобразуемых в перемещение, например, давлений.

Начальный зазор ЕИП может достигать 5–10 мкм, емкость большинства ЕИП составляет значение 10–100 пФ [15]. Достоинствами ЕИП являются: 1) принципиальное отсутствие шумов; 2) отсутствие самонагрева; 3) простота конструкции, малая масса и габариты; 4) возможность соответствующим выбором формы подвижного и неподвижного электродов получить заданную функциональную зависимость между изменением емкости и входным линейным или угловым перемещением; 5) малая сила притяжения электродов; 6) возможность применения как для статических, так и для динамических измерений. К недостаткам емкостных преобразователей можно отнести: 1) малую емкость и высокое выходное сопротивление преобразователя; 2) зависимость результата измерения от изменения емкости кабеля.

4.5.3. Измерительные цепи емкостных датчиков

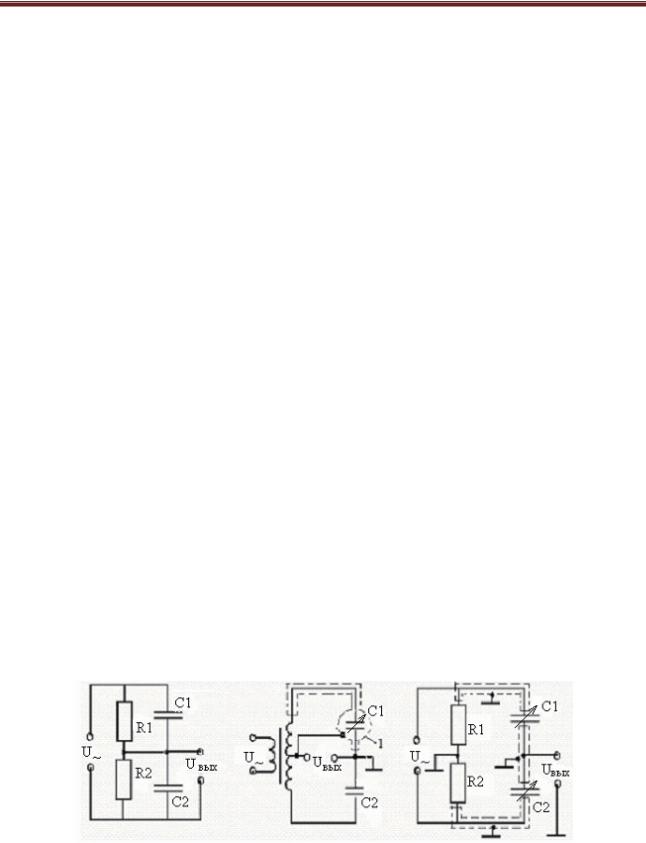

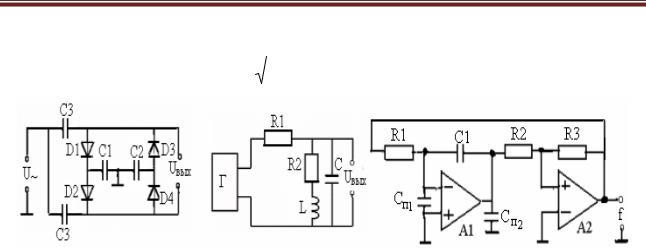

Существует множество различных измерительных цепей емкостных преобразователей. Наиболее распространенными являются измерительные цепи: в виде делителя напряжения, измерительные мосты, емкостно-диодные цепи, контурные цепи [15].

Цепь в виде делителя напряжения представлена на рис. 4.24а. Одинарный емкостный ИП может быть включен в качестве С1 или С2. В случае дифференциального ИП его емкости образуют оба плеча делителя. При равенстве произведений R1C1 = R2C2, где R1 и R2 – сопротивления изоляции преобразователя, напряжение на выходе делителя в широком частотном диапазоне питающего напряжения определяется выражением

UВЫХ = U~C1/ (C1 + C2). |

(4.67) |

Погрешность такой цепи зависит от погрешностей ЕИП, погрешностей изза нестабильности напряжения питания и погрешности указателя.

~135 ~

Физические основы полученияинформации

Очень часто емкостные ИП включаются в мостовые измерительные цепи. На рис. 4.24б приведена схема мостовой цепи, в одно плечо которой включен емкостный преобразователь С1, во второе плечо включен переменный конденсатор Сп. Для исключения влияния паразитных емкостей датчика его экранирующий электрод 1 соединяется со средней точкой трансформатора, входящего в состав моста. С помощью переменного конденсатора Сп устанавливаем выходное напряжение мостовой цепи Uвых = 0. В этом случае экран имеет потенциал земли. Так как паразитная емкость включена параллельно верхней половине вторичной обмотки трансформатора моста, то она не влияет на условие равновесия моста.

Мостовые измерительные цепи используются преимущественно с дифференциальными преобразователями. На рис. 4.24в показан вариант выполнения мостовой цепи, в которой дифференциальный ЕИП (С1 – С2) включён в соседние плечи моста, в другие плечи моста включены низкоомные резисторы R1 и R2. Две паразитные емкости между жилами и экранами кабелей шунтируются малыми сопротивлениями R1 и R2 нерабочих плеч моста и практически не влияют на работу мостовой схемы. Обычно выходной сигнал цепи подается на усилитель и для уменьшения влияния емкости экранированного провода, соединяющего ЕИП с усилителем, применяется схема эквипотенциальной защиты. Для этой цели используются провода с двойным экраном.

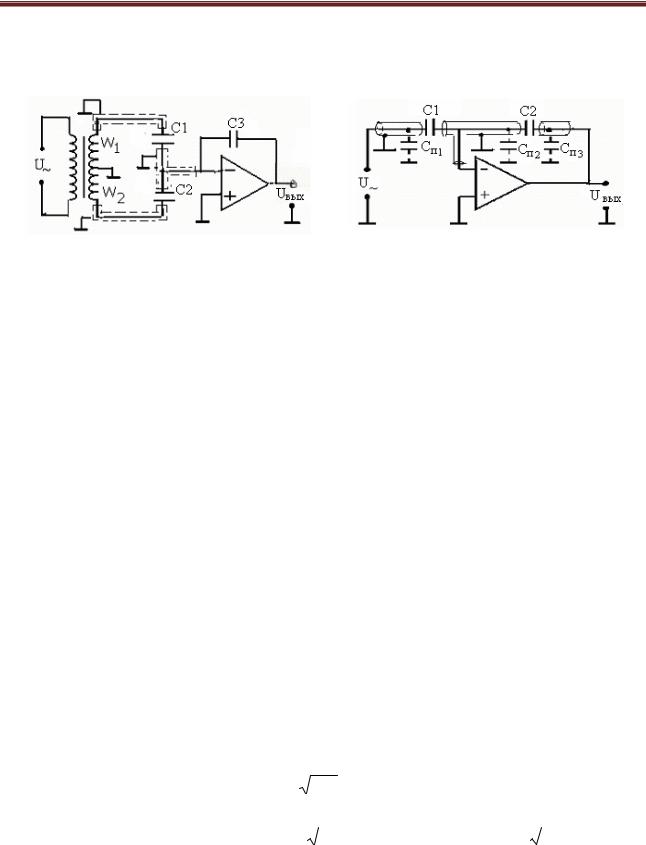

На рис. 4.25а показана схема с использованием операционного усилителя (ОУ), построенная по принципу делителя напряжения. Выходное напряжение UВЫХ = U~C1/C2. Емкостный преобразователь может быть включен вместо C1 или C2 в зависимости от того, на каком принципе построен ЕИП и какую функцию преобразования измерительной цепи необходимо реализовать. В данной схеме паразитные емкости СП1 - СП2 практически не влияют на работу измерительного устройства. Емкости СП1 и СП3 шунтируются низкими выходными сопротивлениями источника напряжения U~ и усилителя. Емкость СП2 включена между входами ОУ и напряжение на ней близко к нулю.

а |

б |

в |

|

Рис. 4.24 |

|

~136 ~

Физические основы полученияинформации

В настоящее время очень часто измерительные цепи содержат операционные усилители.

а |

|

|

б |

|

|

Рис. 4.25 |

|

||

При подсоединении |

выхода моста к инвертирующему |

входу ОУ |

||

(рис. 4.25б) необходимость в двух экранах отпадает. Выходное напряжение |

||||

|

Uвых |

(С1 С2) U~ |

. |

(4.68) |

|

|

|||

|

|

C3 |

|

|

Недостатком рассмотренных схем является то, что они могут использоваться для ЕИП, у которых все пластины изолированы от корпуса. При заземлении одной из пластин (обычно общей подвижной пластины) желательно элементы измерительной цепи располагать в одном корпусе с датчиком.

При работе дифференциального преобразователя с заземленной пластиной может использоваться емкостно-диодная измерительная цепь, показанная на рис. 4.26а. Если пренебречь падением напряжения на диодах, то выходное напряжение можно найти по формуле

Uвых |

|

(С1 С2) U |

~ |

|

. |

(4.69) |

|

С1 С2 2С1 С2/C3 |

|||||||

|

|

|

|

||||

Если не предъявляется высоких требований к линейности характеристики преобразования, то в качестве измерительных цепей ЕИП могут быть использованы цепи резонансного L - C контура (рис. 4.26б), питаемого от генератора со стабильной частотой. При изменении емкости преобразователя сопротивление контура изменяется, при этом изменяется выходное напряжение, которое дос-

тигает максимума при частоте 0 |

LC . На резонансной кривой может быть |

||||

выбран участок, близкий к линейному. Пренебрегая R2 (R2 много меньше чем |

|||||

R1 и ωL) и полагая С= С ±ΔС, 0 k |

|

|

, Q 0L/R1 и |

|

, напря- |

|

1/ LC |

L/C |

|||

жение на контуре можно выразить соотношением [15]

~137 ~

Физические основы полученияинформации

UK |

|

1 |

|

. |

(4.70) |

||

Uпит |

|

|

|

||||

1 1/Q2[1 k2 (1 C /C0 )]2 |

|||||||

|

|

|

|

||||

а |

б |

в |

|

Рис. 4.26 |

|

При измерении физических величин с помощью емкостных ИП широко используются измерительные цепи с преобразованием емкости в частотновременные сигналы. На рис. 4.26в показана одна из подобных цепей с использованием ОУ. Функция преобразования данной схемы имеет вид

f |

R3 |

. |

(4.71) |

|

|||

|

4R1R2C1 |

|

|

Для линейного преобразования емкости С1 в качестве выходной величины необходимо принять период ТХ. Влияние паразитных емкостей СП1 и СП2 в этой схеме мало.

4.6. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПИП

Принцип действия термоэлектрических датчиков основан на эффекте Зеебека. Термоэлектрические датчики относятся к пассивным датчикам, так как они не требуют внешнего источника питания, они сами вырабатывают ЭДС. Эффект Зеебека и свойства термопар рассмотрены в п. 3.1.4.

4.6.1. Области применения и материалы термоэлектрических ПИП

Термоэлектрические ПИП (термопары) используются для измерения (преобразования) температуры. Зависимость термоЭДС термопары от разности температур рабочего спая и температуры свободных концов в общем случае описывается формулой (3.20). Каждая термопара характеризуется собственным рядом температурно-независимых коэффициентов i. Для большинства материалов требуется примерно восемь коэффициентов, чтобы получить погрешность описания зависимости ЕT = F(Т1 - Т0), равную 1%. Коэффициент 1 получил название коэффициента Зеебека.

~138 ~

Физические основы полученияинформации

Вузком диапазоне зависимость ЕT от температуры можно описать приближенным выражением только с одним коэффициентом 1 (формула (3.20)).

Материалы, применяемые для термопар, должны иметь: однозначную зависимость термоЭДС от температуры; высокую стабильность термоэлектрических свойств, механическую прочность, химическую устойчивость.

Для изготовления термопар используют главным образом металлы и их сплавы. Термопары из полупроводников характеризуются высокой чувствительностью, но обладают большим внутренним сопротивлением и малой механической прочностью и находят ограниченное применение.

Для изготовления термопар можно использовать несколько комбинаций материалов. Термоэлектроды выбирают следующим образом. Сначала выбирают базовый материал, например платину, и затем стремятся сочетать термоэлектроды таким образом, чтобы один из них развивал с платиной положительную, а другой отрицательную термоЭДС. При этом следует учитывать и другие факторы, например влияние среды.

Вкачестве материалов для термопар используются металлы (платина, медь, родий, рений, иридий и др.) и сплавы (хромель, алюмель, копель, медноникеливые сплавы, платинородий, вольфрамрений и др.).

Вобласти низких температур, примерно от -270 0С до +(100–200) 0С, используются следующие термопары [28].

1. Медь-константан (тип Т) – характеризуется большим разбросом харак-

теристик (требуется индивидуальная градуировка) и понижением чувствительности при низких температурах. Температурный диапазон от -270 до +370 0С. Ограничение верхнего предела рабочего диапазона связано с окислением мед-

ного термоэлектрода. Чувствительность сильно уменьшается при низких температурах (с 40 мкВ / 0С при температуре 0 0С до 1,1 мкВ / 0С при температуре -269 0С). Достоинством термопары является устойчивость к коррозии (они мо-

гут применяться во влажной атмосфере).

2. Медь-(золото + 2,1 % кобальта) – характеризуется сравнительно боль-

шой чувствительностью при низких температурах (S = 3,5 мкВ / 0С при

Т= -269 0С).

3.Медь-(медь + 0,005% олова) – характеризуется сравнительно большой чувствительностью при низких температурах (S =5,7 мкВ / 0С при Т = -269 0С).

Также применяются термопары, которые обычно используются при более

высоких температурах: хромель-копель (ХК), хромель-алюмель (ХА) и др.

В области средних температур от 0 до +1800 0С применяются термопары как из неблагородных материалов: железо-константан, хромель-копель, хро- мель-алюмель и др., так и из благородных материалов: платинородий-платина (ПП) и платинородий-платинородий (ПР) и др.

~139 ~

Физические основы полученияинформации

Железо-константан (тип J) – работают в вакууме и различных средах: инертных, окислительных, восстановительных. Рабочий температурный диапазон 0–760 0С. Недостатком термопары является хрупкость и подверженность к ржавлению при температурах ниже 0 0С.

Хромель-константан (тип Е) – используются в диапазоне температур от

-200 до +900 0С

Термопары хромель-алюмель (тип К) применяются в диапазоне от -200 до 1100 0С и имеют погрешность 2–3 %, термопара платинородий-платина (тип

S)имеет диапазон от 0 до 1600 0С и погрешность 0,1–0,5 %.

Вобласти высоких температур от +1600 до +3500 0С применяются термопары: 1) иридий-родийиридиевые; 2) вольфрам-рений (тип А); 3) термопары на основе карбидов переходных металлов: титана (TiC), циркония (ZrC), ниобия (NbC), талия (ТаС), гафния (HfC) и др.

Вдиапазоне до +2100 0С применяется иридий-родийиридиевая термопара; до + 2500 0С – термопары на основе вольфрам-рениевых сплавов. Термопары из

карбидов переходных металлов могут использоваться для измерения температур до 3500 0С, например термопары ZrC – NbC, NbC – HfC.

Наиболее широко используются промышленные термопары, выпускаемые в соответствии с ГОСТ 6616.

4.6.2. Характеристики термоэлектрических преобразователей

Основными характеристиками термоэлектрических ПИП являются: 1) градуировочная характеристика; 2) чувствительность; 3) погрешность; 4) показатель тепловой инерции (постоянная времени).

Градуировочная характеристика устанавливает зависимость между значением термоЭДС и температурой рабочего спая термопары. Обычно градуировочная характеристика определяется при температуре свободных концов термопары, равной 0 0С, и представляется в табличном виде. По значениям термоЭДС, взятым из таблиц, могут быть определены соответствующие им температуры. Промежуточные значения температур, не указанные в таблицах, определяются методом интерполяции по формуле

ТХ = Тmin + (Тmax - Тmin)(E - Еmin)/( Еmах - Еmin), |

(4.72) |

где Тmin, Еmin, Тmax, Еmах – табличные значения температуры и термоЭДС, между которыми лежит измеренное значение ЭДС Е термопары.

Чувствительность термопар ST зависит от температуры и при температуре Т0 = 0 0С из (3.20) может быть найдена как

ST = ET/ T = 1 + 2 2Т + … +(n – 1) nТn-1. |

(4.73) |

~140 ~