- •1. Амёба дизентерийная

- •2 . Кишечная лямблия

- •3. Влагалищная (урогенитальная) трихомонада

- •4. Род Leishmania

- •5. Американская трипаносома

- •6. Африканская трипаносома

- •7. Малярийные плазмодии

- •8. Токсоплазма

- •9. Кишечный балантидий

- •1. Сосальщик печёночный

- •2. Сосальщик кошачий, или сибирский

- •3. Ланцетовидный сосальщик

- •4. Сосальщик лёгочный

- •5. Сосальщики кровяные, или шистосомы

- •1. Цепень свиной

- •2. Цепень бычий, или невооружённый

- •3. Цепень карликовый

- •4. Лентец широкий

- •5 . Эхинококк

- •6. Альвеококк

- •1 . Аскарида человеческая

- •2 . Острица

- •3 . Власоглав

- •4 . Кривоголовка двенадцатиперстная, некатор

- •5. Угрица кишечная

- •6. Трихинелла

- •7 . Ришта

- •8. Филярии

- •1 . Чесоточный зудень

- •2. Поселковый клещ

- •3. Иксодовые клещи

- •5. Блоха человеческая

- •6 . Постельный клоп

- •7 . Комары

- •8 . Москиты

- •9 . Комнатная муха

- •1 0. Вольфартова муха

- •1 1. Муха цеце

- •1 2. Тараканы

Тип простейшие (protozoa)

1. Амёба дизентерийная

С истематика:

истематика:

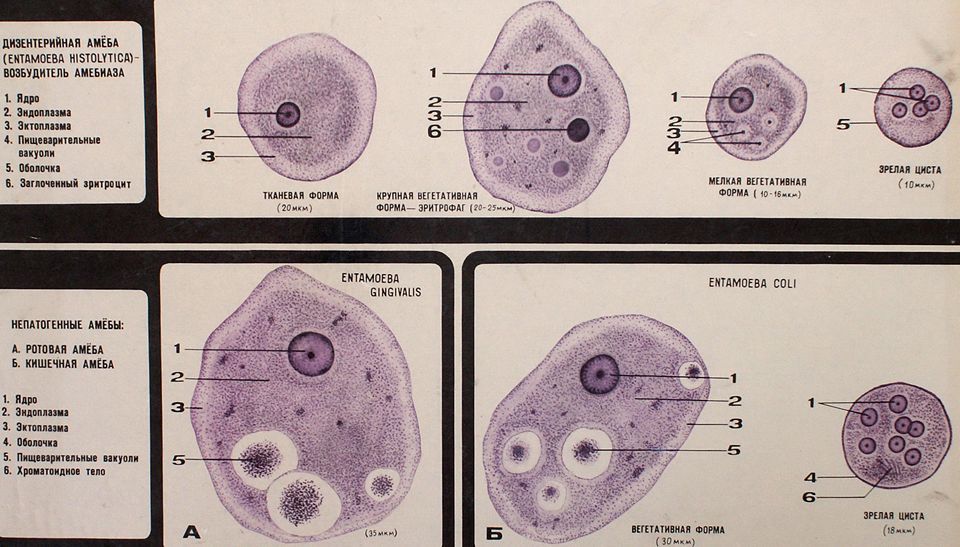

Класс: Саркодовые (sarcodina) Отряд: Амёбы (amoebida) Вид: Entamoeba histolytica

Заболевание: кишечный и внекишечный амёбиаз.

Распространение: по всему земному шару. Чаще в странах с тропическим и субтропическим климатом. В зоне умеренного климата чаще в виде бессимптомного носительства.

Локализация: паразитирует в просвете толстой кишки как комменсал (бессимптомное носительство). Способна проникать в слизистую оболочку кишечника и приводить к развитию кишечного амёбиаза. Гематогенным путём могут разноситься в другие органы (лёгкие, печень, мозг и др.), вызывая внекишечный амёбиаз.

Строение ядра: имеет диагностическое значение. В живых амёбах ядро трудноразличимо, но хорошо выявляется при окраске гематоксилином по Гейденгайну. Пузырьковидное, размером 3-7 мкм. Хроматиновое в-во в виде мелких глыбок на внутренней поверхности ядерной оболочки при микрокопировании выглядит в виде сплошного кольца. Строго в центре несколько зёрен хроматина, которые образуют маленькую звёздчатую кариосому. Между кариосомой и переферич. хроматином находится светлая зона, в её ячейках мелкие зёрна хроматина.

Морфология:

Основные формы дизентерийной амёбы:

Вегетативная малая форма (просветная, forma minuta)

Непатогенна, живёт в просвете кишечника, размеры – 12-20 мкм. Движение медленное, эктоплазма слабо выражена. В цитоплазме обнаруживают бактерии, грибки и т. п. Обнаруживают в жидких и полуоформленных фекалиях здоровых носителей, у больных острым кишечным амёбиазом в стадии реконвалесценции, при хроническом рецидивирующем течении болезни.

Вегетативная большая форма (forma magna)

Патогенна, размеры – 20-45 мкм, отчётливо выражено деление на эндо- и эктоплазму. Гематофаг (способна фагоцитировать эритроциты). Движение активное, поступательное. Обнаруживают в жидких фекалиях больного амёбной дизентерией в острый период болезни. Тканевую форму обычно исследуют на окрашенных гистологических срезах поражённых тканей.

Циста

Неподвижная стадия. Форма округлая, размеры – 8-15 мкм. Зрелые цисты содержат 4 ядра, незрелые – 1 или 2. Их обнаруживают в оформленном кале здоровых носителей (цистоносительство), больных хроническим рецидивирующим амёбиазом в стадии ремиссии и больных острым кишечным амёбиазом в стадии реконвалесценции.

Жизненный цикл:

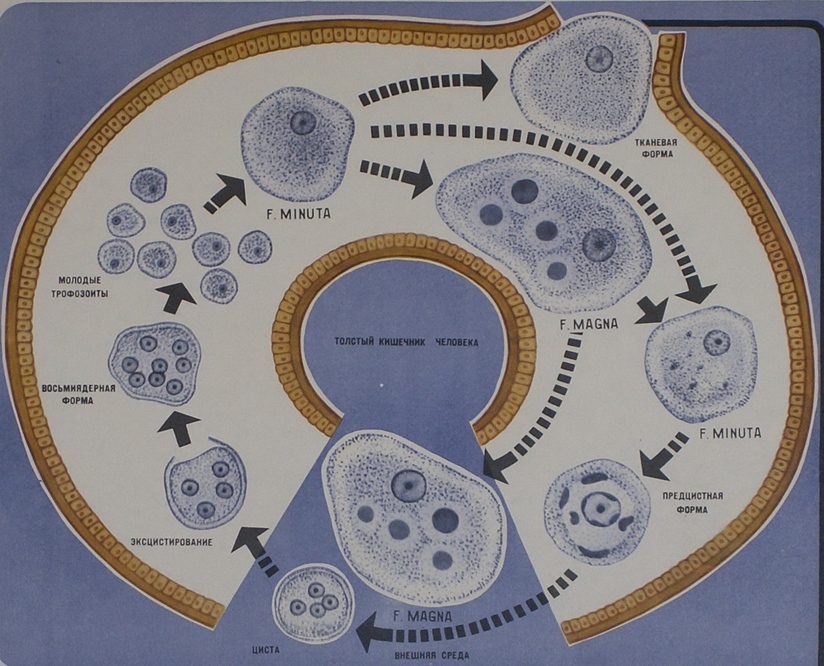

В организм попадают цисты. В ЖКТ под

действием ферментов оболочка цисты

растворяется и в просвете верхнего

отдела толстого кишечника выходят

четыре малые вегет. формы. Часть просветных

амёб попадает в менее благоприятные

условия нижнего отдела толстой кишки.

Там после нескольких циклов бесполого

размножения происходит инцистирование.

С фекалиями выделяются цисты. В любое

время просветная форма под действием

неизвестных факторов способна превращаться

в агрессивную инвазивную форму.

организм попадают цисты. В ЖКТ под

действием ферментов оболочка цисты

растворяется и в просвете верхнего

отдела толстого кишечника выходят

четыре малые вегет. формы. Часть просветных

амёб попадает в менее благоприятные

условия нижнего отдела толстой кишки.

Там после нескольких циклов бесполого

размножения происходит инцистирование.

С фекалиями выделяются цисты. В любое

время просветная форма под действием

неизвестных факторов способна превращаться

в агрессивную инвазивную форму.

Эпидемиологические особенности: амёбиаз – антропоноз. Способ заражения – фекально-оральный (через фрукты, овощи, воду, обсеменённые фекалиями инфицированного человека). Инвазионная стадия – цисты. Источник заражения – цистоноситель (выделяют до 6 млн цист в 1 г фекалий). Больные с острым проявлением кишечного амёбиаза выделяют преимущественно вегетативные формы паразита (которые нестойки в окруж. среде). Они опасности не представляют.

Патогенное действие: образование небольших участков некроза в слизистой оболочке толстого кишечника, которые прогрессируют до образования язв (подрытые края, дно покрыто гноем, разрушаются кровеносные сосуды). Кровавый понос. Испражнения вида малинового желе (когда содержат много слизи, окрашенной кровью). Гематогенным путём могут попасть в другие органы, образуются абсцессы (чаще в печени (в правой доле), реже в лёгких, головном мозге, почках, поджелудочной железе).

Лабораторная диагностика: паразитологический метод (микроскопирование: обнаружение в свежевыделенных фекалиях больного больших вегетативных форм с фагоцитированными эритроцитами); иммунологические методы (обнаружение в крови специфических противоамёбных антител, РИФ, ИФА и др.); молекулярно-биологический метод (ПЦР); в сложных случаях – культуральный метод (посев фекалий на пит. среду); при необходимости – аспирация содержимого абсцесса (амёбы обычно локализуются в наружных его стенках).

Профилактика: выявление носителей и больных, их лечение; охрана пищевых продуктов и воды от загрязнения фекалиями; соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук, овощей, фруктов, кипячение воды); борьба с механическими переносчиками цист – мухами.