- •1 Основные понятия и определения курса.

- •2 Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами.

- •Главная задача курса освоение методик расчета грунтовых оснований.

- •4 Грунтовые основания. Происхождение грунтов.

- •5 Составные части (компоненты) грунтов. Грунты представляют собой пористые материалы, поры которых могут быть полностью или частично заполнены водой. Составные части

- •6 Гранулометрический состав грунтов. Методы его определения и изображения.

- •7 Виды воды в грунтовом основание.

- •8 Воздух и органические вещества в грунте.

- •9 Понятие о текстуре и структуре грунтов.

- •10 Физические свойства грунтов и их характеристики.

- •11 Пределы Аттерберга

- •12 Классификация грунтов по гост.

- •14 Сжимаемость грунтов. Компрессионные испытания.

- •15 Компрессионные испытания. Основной закон уплотнения.

- •16 Сжимаемость массива грунта. 17 Испытание грунта штампом.

- •18 Полевые методы определения модуля деформации грунта.

- •19 Влияние условий сжатия на поведение грунта под нагрузкой.

- •20 Сопротивление грунта сдвигу. Основные понятия.

- •21 Основные понятия теории прочности грунта.

- •22 Предельное сопротивление грунтов сдвигу при прямом плоскостном срезе.

- •23 Закон Кулона для связанных и несвязанных грунтов.

- •24 Испытания по схеме трехосного сжатия.

- •25 Условия прочности несвязных связных грунтов ( испытания в стабилометре).

- •26 Полевые методы испытания на сдвиг.

- •27 Водопроницаемость грунтов. Законы движения воды в грунте

- •Закон Дарси Закон ламинарной фильтрации или закон Дарси (Дарси, 1885) записывается виде:

- •28 Эффективные и нейтральные давления (напряжения) в грунте.

- •29 Природа (физические причины) длительного протекания деформаций в грунте.

- •30 Особые свойства грунта.

- •31 Использование характеристик физических свойств грунтов для приближенной оценки их механических свойств.

- •32 Выбор расчетных значений характеристик грунта.

- •33 Напряжение в грунте от собственного веса.

- •34 Напряжение в грунте от сосредоточенной силы.

- •35 Напряжения в грунте от распределенной нагрузки.

- •Напряжения от действия внешней нагрузки под центром фундамента.

- •36 Метод угловых точек.

- •37 Напряжения в грунте от вертикальной равномерно распределенной полосовой нагрузки.

- •38 Распределение напряжений в грунте по подошве фундамента сооружения.

- •39 Распределение напряжений в грунте по подошве сооружений и конструкций конечной жесткости

- •Метод коэффициента постели

- •41 Определение начального критического давления.

- •42 Определение конечного критического давления

- •43 Расчет конечных осадок

- •Определение деформаций оснований (осадки) по методу послойного суммирования

- •Расчет осадок по методу эквивалентного слоя

- •♯ Виды нарушения откосов

- •♯ Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •♯ Давление грунта на ограждающую поверхность

- •44 Алгоритм расчета осадки основания фундамента

- •45. Понятие о расчете осадок во времени

8 Воздух и органические вещества в грунте.

Воздух в грунте может быть

- защемленным (в виде отдельных пузырьков);

- свободным, т.е. сообщающимся с атмосферой;

- растворенным в воде.

В несвязном грунте весь воздух можно считать свободным.

Воздух в глинистом грунте может (при прочих равных условиях) придавать этому грунту упругость, увеличивать подвижность. Однако такие суждения очень условны, ибо любые изменения содержания воздуха связаны с изменениями других физических свойств (влажности, пористости и проч.), влияние которых всегда является превалирующим.

Органические вещества в грунте представлены продуктами разложения растительных остатков. Они обычно придают грунту более темную окраску или обнаруживаются в виде черных («углистых») включений. Такие вещества особенно характерны для почв, илов, сапропелей (пресноводных илов), торфов и т.д. В зависимости от содержания органических веществ для глиинистых грунтов установлена следующая классификация:

- сильнозаторфованные грунты – 40...50%,

- среднезаторфованные грунты – 25...40%,

- слабозаторфованные грунты – 10...25%,

- грунты с примесью органических веществ 5... 10%

Пески рассматриваются как грунты с органическими примесями при содержании последних 3... 10%.

Торфами считаются грунты с содержание «органики» более 50%.

Органические вещества всегда придают грунту неблагоприятные строительные качества: увеличенную сжимаемость, набухаемость, способность удерживать влагу. Торфы и почвы вообще нельзя использовать в качестве основания, даже для временных сооружений. Они должны полностью удаляться из оснований или прорезаться сваями (с соблюдением специальных правил).

9 Понятие о текстуре и структуре грунтов.

Под структурой подразумевается строение минерального скелета, характеризуемое формой, размерами и количественным соотношением отдельных частиц.

П ри

формировании естественной структуры

каждая отдельная частица находится под

действием гравитационных сил и сил

взаимодействия. Чем больше размер

частицы, тем больше гравитационная

сила, и поэтому частицы большего диаметра

формируют зернистые структуры со

сравнительно плотной упаковкой. Мелкие

(глинистые) частицы образуют агрегатные

структуры, которые в основном определяются

силами сцепления между частицами.

ри

формировании естественной структуры

каждая отдельная частица находится под

действием гравитационных сил и сил

взаимодействия. Чем больше размер

частицы, тем больше гравитационная

сила, и поэтому частицы большего диаметра

формируют зернистые структуры со

сравнительно плотной упаковкой. Мелкие

(глинистые) частицы образуют агрегатные

структуры, которые в основном определяются

силами сцепления между частицами.

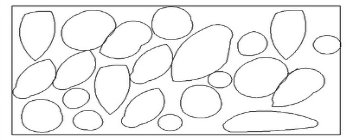

Зернистая структура Плотность упаковки разная, зависит от величины и формы частиц.

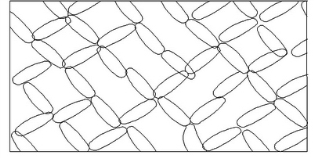

Агрегатная

структура. Характерна

для глинистых грунтов.

Агрегатная

структура. Характерна

для глинистых грунтов.

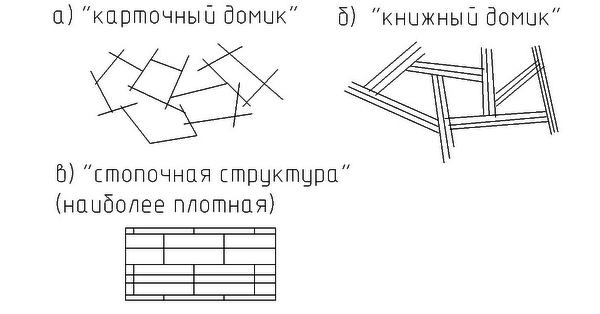

Текстура – пространственное расположение элементов грунта, определяющее его строение.

Т екстура

грунта зависит от условий его формирования

и геологической истории, в ходе которой

грунт претерпел различные преобразования

(перекрытие отложениями, смыв, нагружения

ледниками и прочее), то есть уплотнение

и разуплотнение.

екстура

грунта зависит от условий его формирования

и геологической истории, в ходе которой

грунт претерпел различные преобразования

(перекрытие отложениями, смыв, нагружения

ледниками и прочее), то есть уплотнение

и разуплотнение.

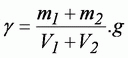

10 Физические свойства грунтов и их характеристики.

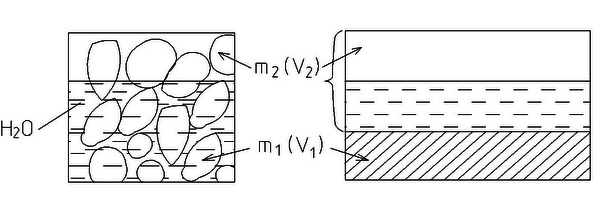

Физические свойства грунта отражают его состав, состояние, соотношение составных частей. В основном – это плотность, влажность, пористость, консистенция и прочность. На рисунке 2.6.1 приведены обозначения объемов и масс компонентов грунта, которые используются ниже.

Модель

грунта: m1

– масса твердых частиц грунта;

V1

– объем твердых частиц грунта; m2

– масса воды в порах (масса воздуха не

учитывается); V2

– объем пустот, заполненных водой и

воздухом.

Модель

грунта: m1

– масса твердых частиц грунта;

V1

– объем твердых частиц грунта; m2

– масса воды в порах (масса воздуха не

учитывается); V2

– объем пустот, заполненных водой и

воздухом.

У

дельным

(ранее объемным)

весом грунта

γ называется

отношение полного веса образца грунта

к полному объему, который он занимает,

включая объем пор. Размерность [кН/м3].

Удельный вес грунта γ

естественной (ненарушенной) структуры

определяется как отношение масс образцов

(m1+m2)

грунта к его объему (V1+V2);

дельным

(ранее объемным)

весом грунта

γ называется

отношение полного веса образца грунта

к полному объему, который он занимает,

включая объем пор. Размерность [кН/м3].

Удельный вес грунта γ

естественной (ненарушенной) структуры

определяется как отношение масс образцов

(m1+m2)

грунта к его объему (V1+V2);

Удельным весом частиц грунта γs называется отношение веса частиц грунта к объему, который они занимают. Размерность [кН/м3 ].

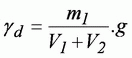

Удельным

весом сухого

грунта

γd

называется отношение веса высушенного

грунта m1

к полному объему (V1+V2),

который он

занимает, включая объем пор:

Удельным

весом сухого

грунта

γd

называется отношение веса высушенного

грунта m1

к полному объему (V1+V2),

который он

занимает, включая объем пор:

Свойства грунтов следует характеризовать количественными показателями. Определяют характеристики на образцах грунта, отобранных в полевых условиях с сохранением природной структуры и влажности.

Удельный вес γ является важной характеристикой грунта и используется:

1 при расчетах несущей способности основания;

2 природного давления грунта;

3 давления грунта на подпорные стенки;

4 устойчивости оползневых склонов и откосов.

Удельный вес грунта γ зависит от его минералогического состава, пористости и влажности и обычно колеблется в пределах 1,60...2,1 г/см3 (16...21 [кН/м3]).

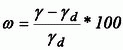

П риродная

влажность грунта

ω

– отношение веса влаги, содержащейся

в порах грунта, к весу твердого вещества

(скелета грунта), выраженное в %, определение

весовой влажности.

риродная

влажность грунта

ω

– отношение веса влаги, содержащейся

в порах грунта, к весу твердого вещества

(скелета грунта), выраженное в %, определение

весовой влажности.

Определяют весовую влажность взвешиванием образца грунта природной влажности и того же образца – после удаления влаги высушиванием при температуре +105 °С. По разности весов узнают вес воды, а высушенный грунт дает возможность определить вес скелета. Значения природной весовой влажности ω различных грунтов колеблются в очень широких пределах от единицы до сотен процентов (для глин).

Высокие значения влажности свойственны малоуплотненным водонасыщенным глинистым грунтам, низкие – маловлажным крупнообломочным песчаным и лессовым грунтам.

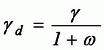

Ч исленное

значение плотности сухого грунта может

быть найдено из выражения, определение

объемной влажности

исленное

значение плотности сухого грунта может

быть найдено из выражения, определение

объемной влажности

определяем удельный вес сухого грунта

Значение плотности сухого грунта γd колеблется в пределах 1,1... 1,6 г/см3 и зависит от плотности структуры.

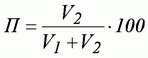

Пористостью П грунта называется отношение объема пор к полному объему грунта, выраженному в %:

В практике чаще пользуются показателем, называемым коэффициентом пористости, обозначаемым е и равным отношению объема пор V2 к объему сухого грунта V1 (скелета):

![]() Теоретически

пористость П

изменяется в

пределах от нуля (поры отсутствуют,

частицы грунта заполняют весь объём

образца - гранит) до единицы (скелет

отсутствует - торф). Соответственно

коэффициент пористости е

изменяется от

нуля до бесконечности. Пористость не

может быть больше единицы, в то время

как коэффициент пористости может быть

больше единицы (например: у лессов,

торфа). Коэффициент пористости равен

единице, если объем пор равен объему,

занятому твердыми частицами.

Теоретически

пористость П

изменяется в

пределах от нуля (поры отсутствуют,

частицы грунта заполняют весь объём

образца - гранит) до единицы (скелет

отсутствует - торф). Соответственно

коэффициент пористости е

изменяется от

нуля до бесконечности. Пористость не

может быть больше единицы, в то время

как коэффициент пористости может быть

больше единицы (например: у лессов,

торфа). Коэффициент пористости равен

единице, если объем пор равен объему,

занятому твердыми частицами.

Для песчаных грунтов с точки зрения их работы под фундаментом самыми важными характеристиками являются крупность частиц и коэффициент пористости (плотность).

Для глинистых грунтов коэффициент пористости не совсем удовлетворительно отражает их строительные свойства, так как в них очень существенно влияние воды. Сухая глина – почти твердый скальный грунт, водонасыщенная – текучий грунт.