- •1 Основные понятия и определения курса.

- •2 Цели и задачи курса. Связь с другими дисциплинами.

- •Главная задача курса освоение методик расчета грунтовых оснований.

- •4 Грунтовые основания. Происхождение грунтов.

- •5 Составные части (компоненты) грунтов. Грунты представляют собой пористые материалы, поры которых могут быть полностью или частично заполнены водой. Составные части

- •6 Гранулометрический состав грунтов. Методы его определения и изображения.

- •7 Виды воды в грунтовом основание.

- •8 Воздух и органические вещества в грунте.

- •9 Понятие о текстуре и структуре грунтов.

- •10 Физические свойства грунтов и их характеристики.

- •11 Пределы Аттерберга

- •12 Классификация грунтов по гост.

- •14 Сжимаемость грунтов. Компрессионные испытания.

- •15 Компрессионные испытания. Основной закон уплотнения.

- •16 Сжимаемость массива грунта. 17 Испытание грунта штампом.

- •18 Полевые методы определения модуля деформации грунта.

- •19 Влияние условий сжатия на поведение грунта под нагрузкой.

- •20 Сопротивление грунта сдвигу. Основные понятия.

- •21 Основные понятия теории прочности грунта.

- •22 Предельное сопротивление грунтов сдвигу при прямом плоскостном срезе.

- •23 Закон Кулона для связанных и несвязанных грунтов.

- •24 Испытания по схеме трехосного сжатия.

- •25 Условия прочности несвязных связных грунтов ( испытания в стабилометре).

- •26 Полевые методы испытания на сдвиг.

- •27 Водопроницаемость грунтов. Законы движения воды в грунте

- •Закон Дарси Закон ламинарной фильтрации или закон Дарси (Дарси, 1885) записывается виде:

- •28 Эффективные и нейтральные давления (напряжения) в грунте.

- •29 Природа (физические причины) длительного протекания деформаций в грунте.

- •30 Особые свойства грунта.

- •31 Использование характеристик физических свойств грунтов для приближенной оценки их механических свойств.

- •32 Выбор расчетных значений характеристик грунта.

- •33 Напряжение в грунте от собственного веса.

- •34 Напряжение в грунте от сосредоточенной силы.

- •35 Напряжения в грунте от распределенной нагрузки.

- •Напряжения от действия внешней нагрузки под центром фундамента.

- •36 Метод угловых точек.

- •37 Напряжения в грунте от вертикальной равномерно распределенной полосовой нагрузки.

- •38 Распределение напряжений в грунте по подошве фундамента сооружения.

- •39 Распределение напряжений в грунте по подошве сооружений и конструкций конечной жесткости

- •Метод коэффициента постели

- •41 Определение начального критического давления.

- •42 Определение конечного критического давления

- •43 Расчет конечных осадок

- •Определение деформаций оснований (осадки) по методу послойного суммирования

- •Расчет осадок по методу эквивалентного слоя

- •♯ Виды нарушения откосов

- •♯ Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •♯ Давление грунта на ограждающую поверхность

- •44 Алгоритм расчета осадки основания фундамента

- •45. Понятие о расчете осадок во времени

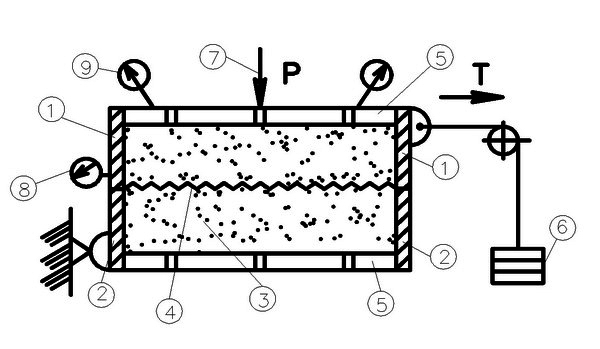

22 Предельное сопротивление грунтов сдвигу при прямом плоскостном срезе.

Р исунок

3.7.1 – Прибор одноплоскостного прямого

среза:

1 – подвижная обойма; 2 –

неподвижная обойма; 3 – образец грунта

в металлическом кольце (как и в

компрессионном приборе); 4

– линия среза;

5 – перфорированные пластины; 6 –

сдвигающая нагрузка, прикладываемая

возрастающими ступенями; 7 – сжимающая

(уплотняющая) нагрузка, прикладываемая

возрастающими ступенями; 8 – индикаторы,

измеряющие горизонтальные перемещения

верхней части образца; 9 – индикатор,

замеряющий вертикальные деформации

(осадки) образца грунта.

исунок

3.7.1 – Прибор одноплоскостного прямого

среза:

1 – подвижная обойма; 2 –

неподвижная обойма; 3 – образец грунта

в металлическом кольце (как и в

компрессионном приборе); 4

– линия среза;

5 – перфорированные пластины; 6 –

сдвигающая нагрузка, прикладываемая

возрастающими ступенями; 7 – сжимающая

(уплотняющая) нагрузка, прикладываемая

возрастающими ступенями; 8 – индикаторы,

измеряющие горизонтальные перемещения

верхней части образца; 9 – индикатор,

замеряющий вертикальные деформации

(осадки) образца грунта.

Из каждого монолита вырезаются (с помощью стандартных колец) три – четыре пробы грунта. Затем эти пробы поочередно вставляются в сдвиговой прибор и подвергаются испытанию на срез.

Порядок испытания:

Образец

грунта помещают в металлическое кольцо,

на него ступенями передается сжимающая

нагрузка Р,

под действием которой грунт уплотняется.

Осадки образца S под действием ступенчато

возрастающего сжимающего напряжения

![]() измеряются

индикаторами, (А

– площадь образца).

измеряются

индикаторами, (А

– площадь образца).

Затем

при постоянном значении σ

= const к верхней

обойме также ступенями прикладывается

горизонтальная нагрузка Т.

Под действием возникающих касательных

напряжений

![]()

развиваются

горизонтальные перемещения верхней

части образца δ,

измеряемые индикаторами, установленными

на верхней обойме прибора.

развиваются

горизонтальные перемещения верхней

части образца δ,

измеряемые индикаторами, установленными

на верхней обойме прибора.

По мере увеличения τ и δ возрастает и при некотором предельном значении τ = τпред дальнейшее перемещение обоймы происходит без увеличения сдвигающего напряжения. Это свидетельствует о разрушении образца, а τпред называется сопротивлением сдвигу.

П о

результатам испытаний строятся графики:

о

результатам испытаний строятся графики:

– для песчаных грунтов.

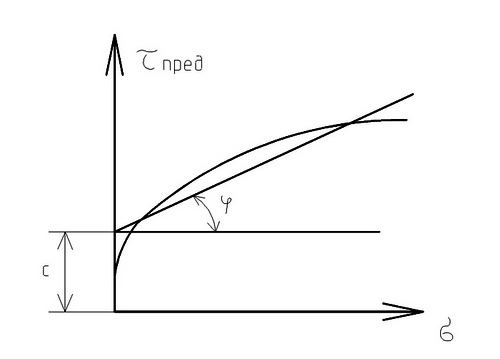

23 Закон Кулона для связанных и несвязанных грунтов.

Ш. Кулон установил еще в 1773 г., что предельные касательные напряжения τпред у несвязных грунтов прямо пропорциональны нормальным напряжениям σ, а у связных являются линейной функцией σ. Эта зависимость называется законом Кулона, аналитически выражаемая формулой (для песчаного грунта):

г![]() де φ

– угол внутреннего трения угла;

де φ

– угол внутреннего трения угла;

f – коэффициент внутреннего трения угла.

Д ля

глинистых грунтов получают более сложную

криволинейную зависимость, так как у

них сопротивление сдвигу обуславливается

не только силами трения, возникающими

между перемещающимися частицами, но и

связностью грунта, то есть сложными

процессами нарушения пластичных (водно

– коллоидных) и более жестких

(цементационных) связей. Однако для

практических расчетов зависимость

τпред

от σ представляется в виде уравнения

отрезка прямой:

ля

глинистых грунтов получают более сложную

криволинейную зависимость, так как у

них сопротивление сдвигу обуславливается

не только силами трения, возникающими

между перемещающимися частицами, но и

связностью грунта, то есть сложными

процессами нарушения пластичных (водно

– коллоидных) и более жестких

(цементационных) связей. Однако для

практических расчетов зависимость

τпред

от σ представляется в виде уравнения

отрезка прямой:

![]()

график испытания для глинистого грунта

Отрезок С, отсекаемый на оси τ этой прямой, σ называется удельным сцеплением глинистого грунта и характеризует его связность.

Параметры φ и С лишь параметры графика – их условно можно назвать углом внутреннего трения и удельным сцеплением грунта, так как физика процесса разрушения грунта значительно сложнее.

Прямую на графиках – можно представить как прямую предельного равновесия и комбинация нагрузок, характеризующаяся точками лежащими ниже этой линии – это устойчивое состояние на линии – предельное равновесие, выше – потеря устойчивости.

Закон Кулона формулируется следующим образом: сопротивление грунтов сдвигу есть функция первой степени от нормального давления.

При его использовании индекс «пред» при τ опускают, имея в виду, что уравнения Кулона справедливы только в предельном состоянии.

Диапазон изменений φ и С:

- Глина: φ до 25 º; С до 10 кН / м2.

- Песок: φ до 36 º.

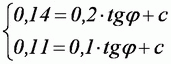

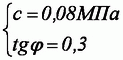

Пример:

Какова прочность грунта, если его образец разрушился при сдвигающем усилии, равном 0,14 МПа под давлением 0,2 МПа и при 0,11 МПа под давлением 0,1 МПа:

σ1 = 0,2 МПа τпред 1 = 0,14 МПа

σ2 = 0,1 МПа τпред 2 = 0,11 МПа

![]()

0,03 = 0,1tgφ; tgφ = 0,3φ – по табл. Брадиса

С = 0,11– 0,

tgφ = 0,11 – 0,1·0,3 = 0,08 МПа

Прочность

скальных и полускальных грунтов

определяется, как у твердых материалов,

по сопротивлению раздавливанию (одноосное

сжатие). Такие испытания также производятся

в лабораторных условиях, при этом

используются специальные прессы

(гидравлические или винтовые).

Прочность

скальных и полускальных грунтов

определяется, как у твердых материалов,

по сопротивлению раздавливанию (одноосное

сжатие). Такие испытания также производятся

в лабораторных условиях, при этом

используются специальные прессы

(гидравлические или винтовые).

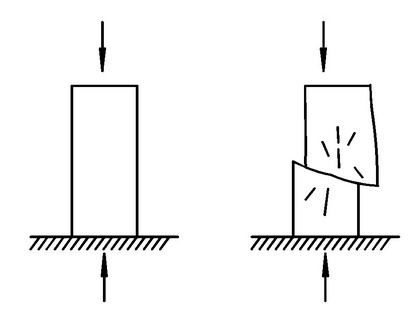

Рисунок 3.8.2 – схема одноосного испытания образцов скальных грунтов: а – начало испытания; б – окончание испытания.