- •Физические основы механики

- •Кинематика

- •Ускорение

- •Движущиеся системы отсчета

- •Примеры решения задач по кинематике

- •Движение твердого тела

- •Примеры решения задач на вращательное движение твердого тела

- •Законы динамики

- •Значение и содержание законов сохранения

- •Закон сохранения энергии

- •Методические указания по решению задач к теме "Законы Ньютона и законы сохранения"

- •Примеры решения задач

- •Методические указания по решению задач к теме "Законы Ньютона и законы сохранения" 33

Ускорение

При прямолинейном движении быстрота

изменения величины скорости

![]() характеризуется

ускорениема– изменением величины

скорости за единицу времени.

характеризуется

ускорениема– изменением величины

скорости за единицу времени.

В случае произвольного криволинейного движения вектор скорости может меняться по величине и по направлению.

Быстрота изменения вектора скорости в

этом случае характеризуется вектором

ускорения

![]() ,

расчленяемым на две составляющие,

определяющие в отдельности быстроту

изменения скорости по величине и быстроту

изменения скорости по направлению.

,

расчленяемым на две составляющие,

определяющие в отдельности быстроту

изменения скорости по величине и быстроту

изменения скорости по направлению.

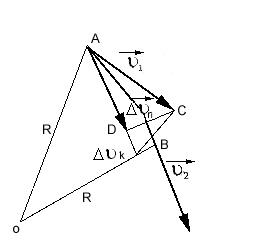

Н а

рисунке 3 изображен отрезок траектории

между двумя соседними бесконечно

близкими точкамиАиВ. Скорости

в этих точках

а

рисунке 3 изображен отрезок траектории

между двумя соседними бесконечно

близкими точкамиАиВ. Скорости

в этих точках![]() и

и![]() направлены по касательным к траектории

в этих точках и отличаются по величине

и по направлению.

направлены по касательным к траектории

в этих точках и отличаются по величине

и по направлению.

Рисунок 3

Причем рассматриваем случаи, когда

скорость в точке Вбольше по величине.

Перенесем вектор![]() параллельно самому себе в точкуА.

Соединяя конец вектора

параллельно самому себе в точкуА.

Соединяя конец вектора![]() с концом вектора

с концом вектора![]() ,

получаем вектор

,

получаем вектор![]() =

=![]() -

-![]() .

.

Это геометрическое приращение вектора

![]() за

время

за

время![]() .

.

Тогда аср=![]() .

Это отношение называется средним

ускорением. Переходя к пределу, выражают

мгновенное ускорение:

.

Это отношение называется средним

ускорением. Переходя к пределу, выражают

мгновенное ускорение:

а=![]() =

=![]() .

(7)

.

(7)

Откладывая на перенесенном векторе

![]() отрезок, численно равный длине вектора

отрезок, численно равный длине вектора![]() ,

видим, что вектор

,

видим, что вектор![]() может быть представлен как геометрическая

сумма двух векторов:

может быть представлен как геометрическая

сумма двух векторов:

![]() =

=![]() -

-![]() ,

(8)

,

(8)

где

![]() - численно равен изменению величины

скорости за

- численно равен изменению величины

скорости за![]() :

:![]() =

=![]() -

-![]() .

.

Если величина скорости не меняется, то

![]() =0,

=0,![]() =0.

=0.

![]() характеризует изменение направления

вектора скорости

характеризует изменение направления

вектора скорости![]() за

время

за

время![]() .

Он направлен в сторону вогнутости

траектории. В выражение (7) поставим

значение

.

Он направлен в сторону вогнутости

траектории. В выражение (7) поставим

значение![]() из (8):

из (8):

![]() =

=![]() =

=![]() +

+![]() =

=![]() +

+![]() .

(9)

.

(9)

Вектор

![]() =

=![]() также направлен по касательной к

траектории, а модуль этого вектора равенаk=

также направлен по касательной к

траектории, а модуль этого вектора равенаk=![]() - тангенциальное ускорение.

- тангенциальное ускорение.

Для определения второй составляющей в

уравнении (9) восстановим перпендикуляры

к касательным в точках АиВдо

пересечения их в точкеО. Малая дуга![]() S

= АВесть отрезок окружности с центром

в точкеОи радиусомОА=ОВ=R.

S

= АВесть отрезок окружности с центром

в точкеОи радиусомОА=ОВ=R.

Треугольники АОВиСАDподобны, т.к. имеют одинаковые углы при вершине (углы со взаимно перпендикулярными сторонами).

Тогда

![]() или

или

![]() =

=![]() ,

,![]() =

=![]() .

Делим на

.

Делим на![]() :

:![]() =

=

![]() .

.

Переходя к пределу :

аn=![]() =

=![]() =

=

![]()

![]() =

=![]() (10)

(10)

Таким образом, численное значение нормального ускорения в данной точке равно квадрату скорости, деленному на радиус кривизны в той же точке:

аn=![]()

Вектор ускорения есть векторная сумма нормального и тангенсального ускорения (уравнение 9).

![]() =

=![]() =

=![]() +

+![]() =

=![]() +

+![]() .

.

Движущиеся системы отсчета

Рассмотрим движение материальной точки относительно системы отсчета, которая сама движется равномерно и прямолинейно относительно другой, покоящейся, например, относительно Земли. Систему отсчета, связанную с Землей, условно назовем «неподвижной», и скорость относительно этой неподвижной системы назовем «абсолютной» скоростью. Термин «абсолютный» взят в кавычки, поскольку в мире нет абсолютного покоя и абсолютного движения.

Скорость тела относительно движущейся системы отсчета назовем относительной. Отсчет времени полагаем в обеих системах одинаковым. Хотя такое предположение и подвергнуто критике А. Эйнштейном, но в рамках классической механики применительно к макротелам, движущимся со скоростями малыми по сравнению со скоростью света, его можно считать справедливым.

Если за промежуток времени

![]() перемещение материальной точки

относительно подвижной системы

перемещение материальной точки

относительно подвижной системы![]() ,

то за это же время сама система сместилась

относительно «неподвижной» на расстояние

,

то за это же время сама система сместилась

относительно «неподвижной» на расстояние![]() .

.

Тогда перемещение

![]() материальной точки относительно

«неподвижной» системы

материальной точки относительно

«неподвижной» системы![]() =

=![]() +

+![]() ,

а средняя «абсолютная» скорость

,

а средняя «абсолютная» скорость![]() =

=

![]() =

=

![]() +

+

![]() приt

0

приt

0

![]() =

=![]() +

+![]() ,

(11)

,

(11)

где

![]() - «переносная» скорость.

- «переносная» скорость.

Итак, абсолютная скорость равна геометрической сумме относительной и переносной скоростей.