ПВБ РостГМУ

.pdf1. Предмет и задачи «Пропедевтики внутренних болезней». Отечественная терапевтическая школа (Г.А.Захарьин, С.П.Боткин, А.А.Остроумов, Н.Д.Стражеско, В.П.Образцов, В.Х.Василенко, А.М.Мясников). История развития кафедры пропедевтики внутренних болезней РостГМУ.

Пропедевтика (от греч. «propaideuo»-предварительно обучаю) - введение в какую-либо науку, предварительный, вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме

Пропедевтика внутренних болезней – вводный курс в клиническую дисциплину – внутренние болезни (терапия).

Пропедевтика дает основы тех знаний, которые в дальнейшем используются для углубленного изучения внутренних болезней и используются в повседневной деятельности практического фельдшера.

Предметом пропедевтики внутренних болезней является: самостоятельное обследование пациента всеми наиболее простыми методами, выявление важнейших симптомов болезней, складывание их в синдромы заболеваний, знание лабораторно - инструментальных методов обследования пациентов при заболеваниях внутренних органов, их диагностического значения.

Задачи дисциплины:

-изучение методов непосредственного исследования пациента (расспроса, осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации);

-изучение некоторых методов лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний внутренних органов;

-изучение основных клинических симптомов и синдромов заболеваний внутренних органов;

-формирование представлений об основных принципах диагностического процесса (основ клинического мышления);

-формирование представлений об основных принципах медицинской этики и деонтологии.

Григорий Антонович Захарьин (1829-1897)

детально разработал анамнестический метод диагностики

описал зоны повышенной чувствительности кожи

ввел комплексный метод лечения

Сергей Петрович Боткин (1832-1889)

создал физиологическое направление в медицине

внедрял в клинику инструментальные методы исследования

создал теорию развития болезней, придавая ведущее значение нервной системе

впервые указал на инфекционную этиологию желтухи

главной задачей медицины считал профилактику

основоположник военно-полевой медицины

Алексей Александрович Остроумов (1844-1906)

придавал большое значение физике, химии, биологии

доказывал важное значение ЦНС, разработал основные положения о рефлекторных нарушениях в

органах

вариантность течения заболевания связывал с индивидуальными особенностями организма и ЦНС

детально изучил клинику туберкулёза, разработал физиотерапию при туберкулёзе и нервных

болезнях

Василий Парменович Образцов (1849-1920)

создал и обосновал метод скользящей. глубокой пальпации органов брюшной полости

предложил метод непосредственной перкуссии органов грудной и брюшной полостей

предложил метод непосредственной аускультации сердца для распознавания ритма галопа и 3 тона

сердца

совместно с Н.Д.Стражеско исчерпывающе описал клиническую картину тромбоза коронарных

артерий

Николай Дмитриевич Стражеско (1876-1952)

обоснованы принципы исследования органов пищеварения

совместно с В.Х.Василенко создал классификацию недостаточности кровообращения

Владимир Харитонович Василенко (1897-1987) - крупнейший отечественный терапевт, изучил патогенез нарушений обмена веществ при хронической недостаточности кровообращения, разработал (совместно с Н. Д. Стражеско) классификацию недостаточности кровообращения, применяющуюся в настоящее время. В. X. Василенко внес большой вклад в развитие гастроэнтерологии (занимался изучением клинической картины и лечения язвенной болезни, ранней диагностики рака желудка и поджелудочной

железы, печени, клиники и лечения постгастрорезекционных синдромов, диагностики заболеваний толстой кишки).

Александр Леонидович Мясников (1899-1965) - известнейший отечественный терапевт, изучал проблемы атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, гипертонической болезни. Им и возглавляемым им коллективом заложены научные основы профилактики ишемической болезни сердца и гипертонической болезни.

Кафедра основана в 1914 году в составе медицинского факультета Варшавского университета (вошедшего после эвакуации в г.Ростов-на-Дону в Донской университет)

1920 год – дано наименование «кафедра пропедевтики внутренних болезней» Первый заведующий кафедрой — проф. Н.И. Мухин, подготовивший трехтомное «Руководство по

внутренним болезням», открывший дорсальное ядро продолговатого мозга; его научные труды, по отзывам современников, являлись «выдающимися в отечественной медицине». В последующем кафедру возглавил проф. Б.А. Коган, научные работы которого акад. И.П. Павлов, назвав «фактами выдающейся научной ценности», включил в 9-ю главу Павловских лекций о работе больших полушарий головного мозга. Руководившие кафедрой проф. Б.Н. Михайлов и проф. Л.Б. Андреев, доц. Н.М. Федорова активно разрабатывали кардиологическое направление. Проф. Л.Б. Андреев — автор нового оригинального метода оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы — кинетокардиографии. Проф. Н.Е. Федоров и доц. А.А. Лактионова стали основателями научной гастроэнтерологической школы в г. Ростовена- Дону. С 1994г. кафедру возглавляет проф. А.В. Ткачев.

2. Медицинская документация: история болезни, ее содержание. Значение истории болезни как научного, медицинского и юридического документа.

Медицинская документация— это система, учетно-отчетных документов, предназначенных для записи и анализа данных, характеризующих состояние здоровья отдельных лиц и групп населения, объем, содержание и качество оказываемой медицинской помощи, а также деятельность лечебнопрофилактических учреждений.

Важнейшим первичным учетным документом является история болезни (при амбулаторном лечении

—медицинская карта амбулаторного больного). Она предназначена для фиксации наблюдений за состоянием больного во время его стационарного (амбулаторного) лечения. Это — система записей; документирующих результаты диагностических исследований, сам диагноз, лечебные мероприятия, течение и исход заболевания или травмы. История болезни служит основой для дальнейших, после выписки из стационара, врачебных действий, связанных с реабилитацией больного, его трудовой деятельностью. Она заполняется на каждого больного при первом обращении за медицинской помощью в ЛПУ. При летальном исходе в истории болезни отмечаются результаты патологоанатомического или судебно-медицинского исследования трупа.

История болезни имеет важное юридическое значение. Это — медицинский документ, а любой медицинский документ является прежде всего юридическим документом, то есть он в любую минуту может быть предметом следственного и судебного разбирательства. История болезни (амбулаторная карта) протоколирует все действия медицинских работников по оказанию больным лечебно-профилактической помощи. Именно по истории болезни можно судить о необходимости, своевременности и, следовательно, правильности всех лечебно-диагностических мероприятий.

Научно-практическое значение истории болезни заключается в том, что они являются незаменимым источником получения информации о причинах и условиях возникновения различных заболеваний и травм, их клиническом течении и исходах, об эффективности лечения, целесообразности использования различных методов, средств л препаратов с диагностическими и терапевтическими целями. Это позволяет при анализе, большого количества историй болезни выработать рекомендации для правильной диагностики, рационального лечения и профилактики болезней, как и иных патологических состояний. Внедряющиеся в современную медицинскую практику способы формализации записей в историях болезни обеспечивают применение компьютеризации в целях диагностики, определения, факторов риска, показаний для использования тех или иных методов лечения, в том числе оперативного, прогнозирования исходов.

Медицинское значение - карта содержит все необходимые сведения, характеризующие состояние больного в течение всего времени пребывания в стационаре, организацию его лечения, данные объективных исследований и назначений. Данные медицинской карты стационарного больного позволяют контролировать правильность организации лечебного процесса и используются для выдачи справочного материалы по запросам ведомственных учреждений (суд, прокуратура, экспертиза и др.)

СХЕМА ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ I Расспрос

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (паспортная часть)

2.ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО

3.АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

4.АНАМНЕЗ ЖИЗНИ

II ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА

Пишется ее обоснование с учетом данных, полученных при расспросе, приводятся те жалобы, данные анамнеза заболевания и жизни, на основании которых можно предположить диагноз заболевания.

III ОБЪЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IV ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА V ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО

VI РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

VII КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ, ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Пишется, основываясь на данных расспроса, осмотра, объективного исследования, лабораторных и инструментальных показателей, проводится анализ симптомов и синдромов, которые подтверждают диагноз заболевания.

VIII ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО IX ДНЕВНИКИ (ЗА 2 ДНЯ КУРАЦИИ) X ВЫПИСНОЙ ЭПИКРИЗ

3. Диагноз, виды медицинского диагноза. Основные функции диагноза. Принципы формулирования медицинского диагноза.

Диагноз (от греч. diagnosis — распознавание) — краткое врачебное заключение о сущности заболевания и состояния больного, выраженное в терминах современной медицинской науки; различают diagnosis morbi — обозначение болезни по принятой классификации и diagnosis aegroti — определение индивидуальных особенностей организма больного. Распознавание болезни основывается на исследовании больного и изучении проявлений, или симптомов, заболевания. Итогом диагностического исследования является определение диагноза болезни.

Виды диагноза По оформлению:

Основной Осложнения основного заболевания

–следствия его Сопутствующий

По времени установления:

Ранний

Поздний

Ретроспективный

По степени обоснованности:

диагноз предварительный диагноз клинический развернутый диагноз окончательный диагноз под вопросом

По профессиональному применению:

диагноз клинический (прижизненный) диагноз патолого-анатомический диагноз судебно-медицинский диагноз эпидемиологический

По методу построения:

диагноз по аналогии диагноз синтетический

(патогенетический)

диагноз дифференциальный диагноз путем наблюдения диагноз по лечебному эффекту

В связи с этим полноценный клинический диагноз должен способствовать:

-преемственному комплексному лечению и вторичной профилактике;

-своевременному проведению противоэпидемических мероприятий;

-медицинской реабилитации;

-медицинскому прогнозированию;

-экспертизе трудоспособности, профессиональному отбору и врачебному контролю в спорте;

-экспертизе годности к военной службе, юридической дееспособности;

-статистическому учету заболеваемости и смертности; . обучению клиническому мышлению и его совершенствованию;

-научному анализу вопросов клиники, диагностики, терапии и патоморфоза болезней.

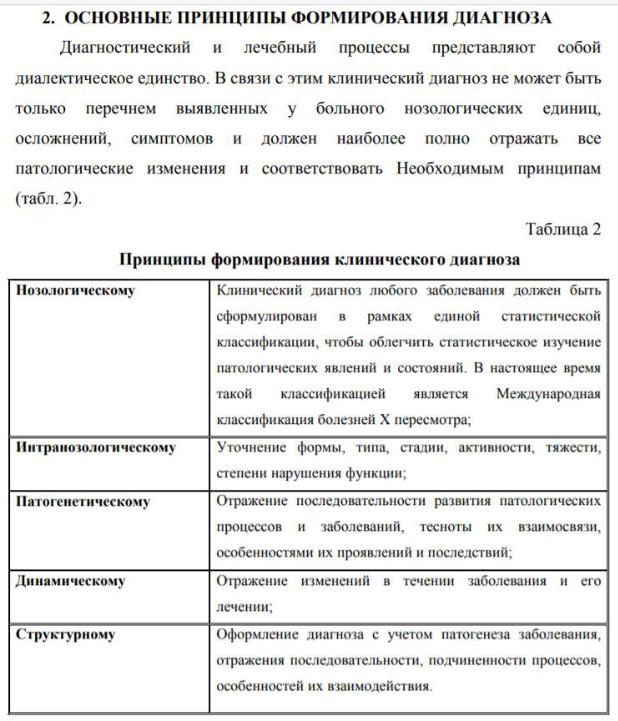

В отечественной медицине принципы формулировки диагноза сформулированы следующим образом:

-нозологический;

-соответствие Международной классификации болезней;

-интранозологическая дополнительная характеристика клинико-анатомической формы (синдромы), тип течения, степень активности, стадия, функциональные нарушения;

-патогенетический;

-структурность с унифицированными рубриками;

-фактическая, логическая обоснованность и достоверность;

-своевременность и динамизм.

4. Общая методология диагноза. Принципы диагностики. Виды и структура диагноза. Этапы диагностического поиска.

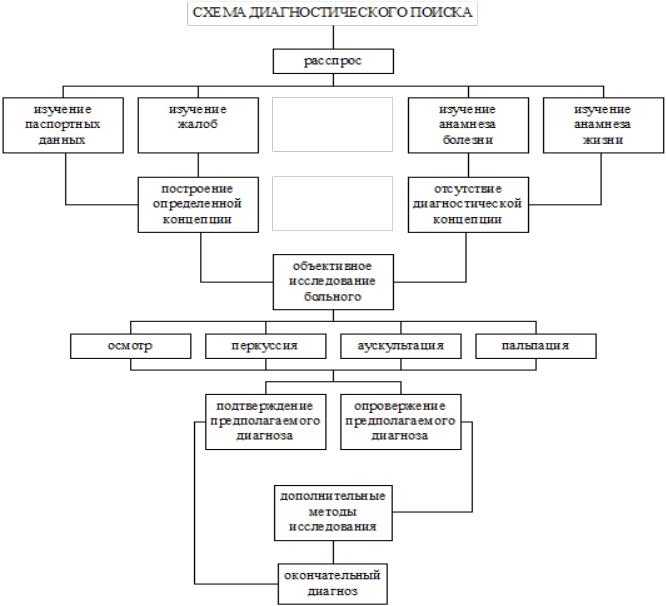

Распознать болезнь можно только зная ее проявления, умея найти в организме лишь ей присущие изменения. Отдельные проявления заболевания называются симптомами, которые подразделяются на субъективные и объективные. Субъективные являются отражением в сознании больного объективных изменений, происходящих в его организме. Проявления заболевания, обнаруживаемые при обследовании больного врачом, считаются объективными симптомами болезни. Для того, чтобы обследование больного было полным, составляется план диагностики, который включает в себя расспрос, осмотр, перкуссию, аускультацию и пальпацию. На каждом этапе обследования у врача формируется представление о предварительном диагнозе.

Если на данном этапе окончательный диагноз установить не удаеться, то врач ограничивается наблюдением больного и повторным обследованием через определенный промежуток времени (недели или месяцы в зависимости от тяжести состояния больного). В некоторых случаях врачи прибегают к лечению “ex juvantibus” (пробной терапии), наблюдая за его эффективностью. Положительный результат лечения подтверждает правильность диагностической гипотезы - предполагаемая врачом нозологическая форма (комплекс нозологических форм) заболевания.

Диагностика как научная дисциплина состоит из трех основных разделов: 1) разработки и изучения методов наблюдения и исследования больного — врачебной диагностической техники; 2) изучения диагностического значения симптомов болезней — семиотики (син.: симптоматология, семиология); 3) изучения особенностей мышления при распознавании заболевания — метода диагноза.

В соответствии с основными положениями клинического мышления необходимо стремиться в каждом случае рассматривать диагностическое исследование как предпосылку для лечения, исходя при этом из общих установок (принципы):

1.Болезнь является реакцией организма на его повреждение, поэтому клинический анализ конкретного больного обязывает различать оба этих момента и при этом выявлять приспособительную тенденцию реакции.

2.Принцип целостности организма обязывает к полноте диагностики болезни и оценки состояния всех физиологических систем организма, а также личности больного.

3.Принцип единства организма и среды лежит в основе этиологического анализа отношений больной

— внешняя среда, включая социальные факторы.

4.Принцип нервизма требует конкретного изучения роли нервной системы, включая высшую нервную деятельность, в развитии заболевания.

Разделы (структура) диагноза

1. Основное заболевание – это то заболевание, которое заставило больного обратиться за медицинской помощью, послужило поводом для его госпитализации или

заболевание, угрожающее жизни больного, способное самостоятельно или через осложнения привести его к смерти или инвалидизации.

2.Осложнения основного заболевания - заболевание другого характера и этиологии, чем основное, но патогенетически с ним связанные.

3.Сопутствующие заболевания - заболевания, обнаруживаемые у больного одновременно с основным, но с ним не взаимосвязанные.

4.Осложнения сопутствующих заболеваний.

Виды диагноза (см вопрос 3)

5. Общий осмотр больного. Диагностическое значение.

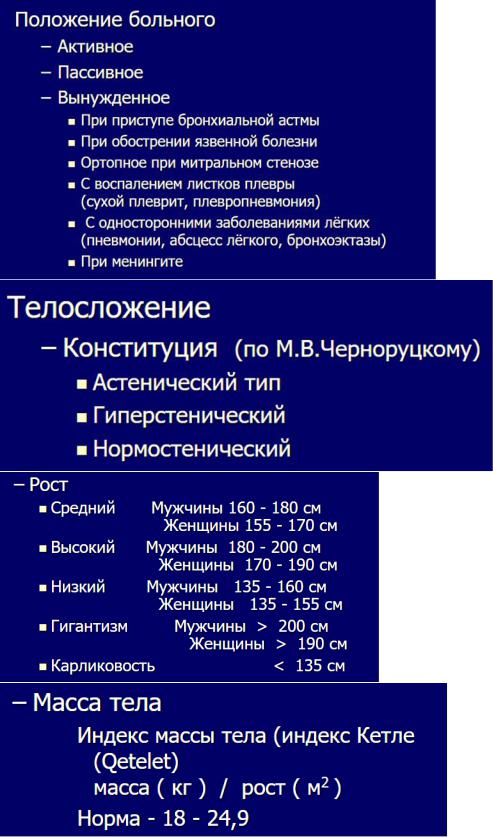

Общий осмотр проводится по следующему плану:

- общее состояние больного -состояние сознания -положение больного -телосложение -кожные покровы -видимые слизистые -подкожная клетчатка -лимфатические узлы

-мышцы, кости, суставы Общий осмотр – это система исследования внешних свойств, характеристик и функционального

состояния человека, позволяющая на начальном этапе оценить состояние здоровья пациента и провести первичную диагностику заболевания. Общий осмотр является старейшей методикой обследования, и проводится он в строгой последовательности.

Сначала характеризуют общее состояние больного. Оно может быть удовлетворительное, средней тяжести, тяжелым, очень тяжелым и агональным, однако четкого предела между ними не существует; но их ориентировочное определение играет важную роль в оценке клинического течения болезни, эффективности лечения, прогнозе заболевания.

Потом оценивают соответствие внешнего вида паспортному возрасту больного. при некоторых заболеваниях (митральный стеноз, ранние стадии туберкулеза) больные выглядят младше, зато, при кахексии, атеросклерозе, длительных изнурительных заболеваниях они выглядят более старыми.

Осмотр ротовой полости. Обращают внимание на цвет слизистых оболочек, наличие афт, пигментации и движение языка, отклонение которого в сторону при высовывании свидетельствует о нарушении мозгового кровообращения. Язык у здорового человека розовый, влажный. При развитии различных заболеваний на языке появляется налет. Важным симптомом является сухость языка, которая может появляться при острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваниях. Изучается количество и состояние зубов. Отсутствие зубов или их повреждение кариесом и пародонтозом приводят к нарушению механической обработки пищи, что обусловливает развитие хронических

заболеваний желудка. Заканчивается осмотр ротовой полости исследованием миндалин. Учитывают их увеличение и наличие гнойных пробок, что обычно характеризует хронический тонзиллит.

При выявлении язвенно-некротических изменений миндалин и мягкого неба в первую очередь следует подумать о развитии острого лейкоза.

Осмотр шеи. Прежде всего обращают внимание на щитовидную железу. У здорового человека она не видна, в патологии происходит ее увеличение с формированием зоба. Изучают состояние сонных артерий и яремных вен. Возможна патологическая пульсация сонных артерий.

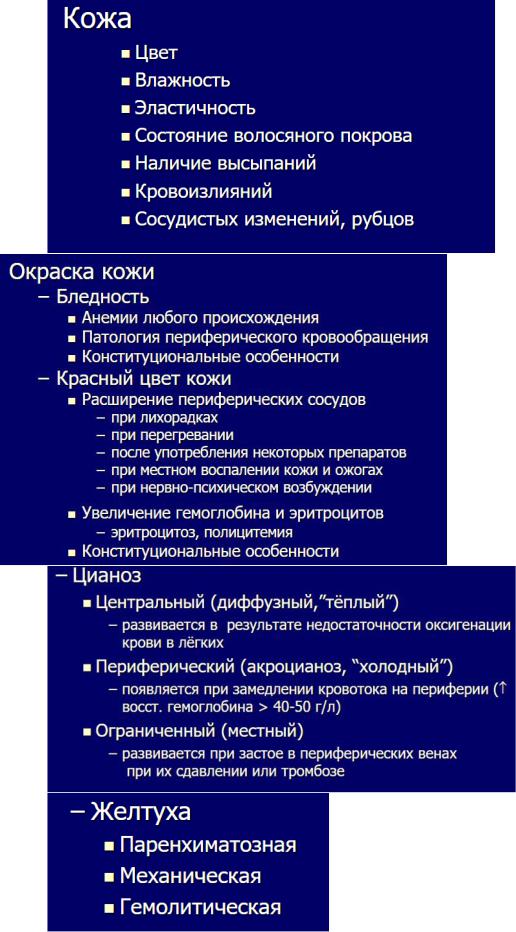

Состояние кожи. Окраска, эластичность, влажность, наличие высыпаний, кровоизлияний и рубцов. Степень развития подкожно-жирового слоя. Для определения его следует измерить толщину

кожной складки, образованной захватом кожи между большим и указательным пальцами. В подкожной клетчатке при различных заболеваниях локализуются отеки, которые подразделяются на местные и общие. Местные отеки развиваются при аллергических реакциях, сдавлении опухолью или закупорке вен на одном участке. Общие отеки развиваются при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, почек, печени и других.

•степень развития (выражена умеренно, слабо, вплоть до кахексии или чрезмерно развита)

•отеки, их распределение (лицо, веки, конечности, поясница, общие), выраженность, консистенция (плотные, мягкие, 36 тестоватые). Пастозность (внешне отеков не видно, но при надавливании образуется ямка)

Лимфатические узлы. Обычно они не видны. Основным методом исследования лимфоузлов является пальпация. Осмотр позволяет установить лишь значительное увеличение их, тогда как пальпацией можно обнаружить их незначительное увеличение, болезненность, подвижность, консистенцию, спаянность

сокружающими тканями и между собой, состояние кожи над лимфоузлами. В норме пальпируются подчелюстные, подмышечные, реже паховые лимфоузлы в виде горошины эластической консистенции, подвижные, безболезненные. Увеличение лимфатических узлов отмечается при воспалении, заболеваниях крови, новообразованиях.

Состояние мускулатуры. Ее развитие в значительной степени зависит от характера работы больного, тренировки.

•степень развития мышечной массы (признаки атрофии, гипертофии), симметричность рельефа мышц • тонус мышц и их тургор • мышечная сила в баллах (в норме соответствует 5 баллам) • наличие судорог (тонических, клонических) • болезненность при пальпации

Костно-суставная система. Обращают при этом внимание на деформации позвоночника, конечностей, черепа. Важное диагностическое значение имеет симптом "барабанных палочек" – утолщение ногтевых фаланг пальцев рук и ног. Этот симптом наблюдается при хронических нагноительных процессах легких, врожденных пороках сердца, циррозах печени. При исследовании суставов обращают внимание на их конфигурацию, отечность, покраснение, болезненность, объем активных и пассивных движений, хруст и крепитация при движениях в суставах, признаки воспаления в суставах (гиперемия, отек, местная гипертермия, скопление синовиальной жидкости в полости сустава).

6.Общий осмотр больного. Определение степени тяжести общего состояния

больного.

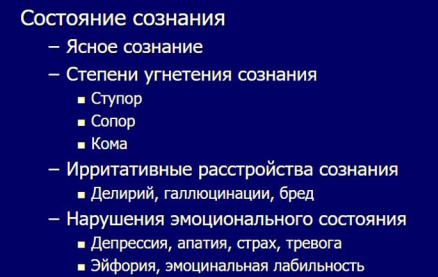

Общее состояние больного характеризуют следующие признаки: состояние сознания и психический облик больного, его положение и телосложение.

Общий осмотр см вопрос 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНОГО

Тяжесть общего состояния больного определяют в зависимости от наличия и степени выраженности декомпенсации жизненно важных функций организма. В соответствии с этим врач решает вопрос о срочности проведения и необходимом объеме диагностических и лечебных мероприятий, определяет показания к госпитализации, транспортабельность и вероятный исход (прогноз) заболевания.

В клинической практике выделяют несколько градаций общего состояния:

·удовлетворительное

·средней тяжести

·тяжелое

·крайне тяжелое (предагональное)

·терминальное (атональное)

·состояние клинической смерти.

Первое представление об общем состоянии больного медицинский работник получает, знакомясь с

жалобами и данными общего и местного осмотра: внешний вид, состояние сознания, положение,

упитанность, температура тела, окраска кожи и слизистых оболочек, наличие отеков и др. Окончательное