5 курс / Госпитальная хирургия / Экзамен / Госпитальная хирургия кафедра №3 ответы на экзамен 2024-2025 (+ новые вопросы)

.pdfКлиническая картина НЯК:

*Частый понос или кашицеобразный стул с примесью крови (гематохезия), гноя и слизи.

*Стул в ночное время !!!!!

*«Ложные позывы» на дефекацию, «императивные» или обязательные позывы на дефекацию (тенезмы).

*Боль в животе (чаще в левой половине).

*Лихорадка (температура от 37 до 39 градусов в зависимости от тяжести заболевания).

*Снижение аппетита.

*Потеря веса (при длительном и тяжелом течении).

*Водно-электролитные нарушения различной степени.

*Общая слабость.

*Боли в суставах.

Осложнения НЯК:

Различают местные (кишечные) и общие (системные) осложнения. К местным осложнениям относят:

*Массивные кишечные кровотечения,

*Токсическую дилятацию толстой кишки,

*Перфорацию, перитонит,

*Развитие полипоза и опухоли,

*Обструктивные поражения кишечника (стриктуры)

*Свищи, абсцессы, перианальные осложнения

Диагностика НЯК:

Лабораторная диагностика:

*Клинический анализ крови, биохимические исследования – позволяют оценить степень тяжести ЯК, трофологический статус и развитие осложнений.

*Антинейтрофильные перинуклеарные цитоплазматические антитела (ANCA) – часто выявляются при ЯК.

*Бактериологические исследование кала необходимо при проведении дифференциального диагноза с инфекциями.

Инструментальная диагностика:

*Обзорная рентгенография кишечника – при токсической дилятации кишечника или его перфорации.

*КТ, МРТ – для оценки состояния печени, желчных путей, поджелудочной железы и при дифференциальном диагнозе с другими заболеваниями.

*Эндоскопия!!! Не проводить при тяжелом течении заболевания!

Самым важным и практически постоянным признаком язвенного колита является легкая ранимость слизистой (слизистая оболочка будто папирусная бумага), появление контактных кровотечений. Часто определяется гиперемия слизистой, отечность складок,

подслизистые кровоизлияния, эрозии, язвы, псевдополипы. Обнаруживаемые при эндоскопии изменения неспецифичны только для язвенного колита, они отмечаются и при

других формах кишечной патологии. |

|

Гистологически в биоптатах выявляются характерные признаки воспаления. |

|

Ирригоскопия, которая позволяет оценить протяженность поражения, |

помогает |

в дифференциальной диагностике язвенного колита с Болезнью Крона (БК), |

опухолями |

и дивертикулезом толстой кишки, ишемическим колитом. |

|

Консервативное лечение:

-Салицилаты (5-ASA);

-Системные ГКС;

-Иммунодепрессанты;

-Блокаторы фактора некроза опухоли;

-Антибиотикотерапия по показаниям.

Хирургическое лечение, показания к нему:

Оперативные вмешательства при язвенном колите необходимы у 10—20 % пациентов.

Хирургический метод может быть радикальным, но для этого следует полностью удалить толстую кишку как субстрат возможного рецидива заболевания.

Показания к операции в настоящее время подразделяются на три основные группы:

1.Неэффективность консервативной терапии;

2.Осложнения язвенного колита (кишечное кровотечение, токсическая дилатация ободочной кишки, перфорация толстой кишки);

3.Возникновение колоректального рака на фоне язвенного колита.

Болезнь Крона (БК) (гранулематозный энтерит, регионарный энтерит, трансмуральный илеит, терминальный илеит) – хроническое рецидивирующее заболевание, характеризующееся гранулематозно-язвенным поражением терминального отдела подвздошной части ободочной кишки с тенденцией к формированию свищей и структур.

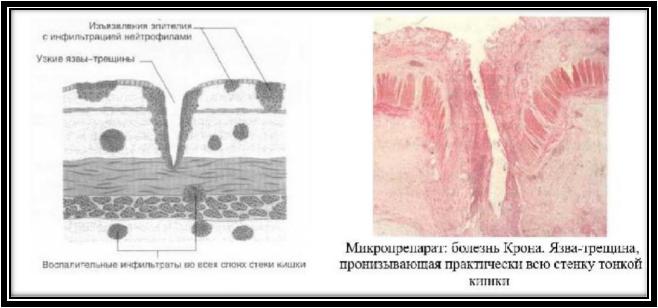

Патоморфология БК:

*Локализация – на протяжении всех отделов ЖКТ

*Характер воспаления: прерывистость (чередование пораженных и почти не измененных участков).

*Гистология – гранулемы

*Глубина поражения: все слои кишечной стенки, брыжейка, лимфоузлы. Петли кишечника могут спаиваться с образованием свищей.

*Сужение просвета подвздошной кишки вследствие фиброза может приводить к развитию кишечной непроходимости.

*Язвенные дефекты глубокие и располагаются продольно.

Эндоскопическая картина при болезни Крона характеризуется наличием афтоидных язв, иногда на фоне неизмененной слизистой оболочки. По мере прогрессирования процесса язвы увеличиваются в размерах, принимают линейную форму.

Клиническая картина БК:

*Общие симптомы: слабость, усталость, повышение температуры, часто волнообразного характера.

*«Кишечные» симптомы:

*боль в животе, часто симулирующая острый аппендицит, (у больных с локализацией процесса в илеоцекальном углу заболевание может начаться с высокой температуры, боли в правой подвздошной области, появления там же пальпируемой массы, что может вести к ложному диагнозу аппендицита)

*понос,

*анерексия,

*тошнота, рвота

*вздутие кшишечника,

*потеря веса, в том числе за счет мальабсорбции.

Внекишечные проявления:

*При болезни Крона в патологический процесс вовлекаются многие органы и системы с развитием:

*Глаза: — конъюнктивит, кератит, увеит

*Полость рта: — афтозный стоматит

*Суставы — моноартрит, анкилозирующий спондилоартрит

*Кожа — узловая эритема, ангиит, гангренозная пиодермия

*Печень - желчевыводящие пути — Жировая дистрофия печени, склерозирующий холангит, холелитиаз, цирроз, холангиокарцинома.

*Почки — нефролитиаз, пиелонефрит, цистит, гидронефроз, амилоидоз почек

*Кишечник — при колите существует повышенная вероятность развития карциномы толстого кишечника.

Хирургические осложнения БК:

*Прободение стенки кишки с развитием внутрибрюшинных абсцессов, перитонита, внутренних и наружных свищей, стриктур, брюшных спаек

*Хроническое воспаление и развитие рубцовой ткани приводит к сужению просвета кишки и кишечной непроходимости

*Язвы слизистой ведут к повреждению сосудов и кровотечению в просвет кишечника.

*Токсический мегаколон в редких случаях, (реже чем при язвенном колите)

*Свищевые ходы в мочевой пузырь или матку вызывают инфекции, выделение воздуха

и кала из мочевого пузыря или влагалища.

Диагностика БК:

*Кровь — нормохромная - гипохромная, нормоцитарная анемия, лейкоцитоз,

повышение СОЭ и СРБ. Возможно снижение Fe, фолиевой кислоты, витамина B12, гипоальбуминемия, как результат нарушения всасывания в кишечнике.

*В последнее время в Европе и в ряде городов России в качестве высокочувствительного и специфического показателя применяется определение уровня кальпротектина в кале.

*Кальпротектин — белок, продуцируемый нейтрофилами слизистой оболочки кишечника. Его уровень повышен при болезни Крона и язвенном колите, при инфекционных поражениях кишечника, онкологических заболеваниях. Высокий уровень кальпротектина отражает активность воспаления в слизистой оболочке кишечника, нейтрофилов, продуцирующих кальпротектин.

*Проведение посевов крови и кала обязательно в случае септических состояний.

*Колоноскопия и эндоскопия c биопсией подтверждают диагноз гистологически.

*«Золотым стандартом» диагностики является проведение илеоколоноскопии (то есть осмотра всей толстой кишки и терминального, конечного, отдела подвздошной кишки).

Макропрепарат: болезнь Крона. Вскрыт просвет терминального отдела подвздошной кишки. Хорошо видны изменения слизистой по типу "булыжной мостовой"

Особенности морфологии: глубина язвенного поражения: все слои кишечной стенки, брыжейка, лимфоузлы.

Консервативное лечение:

-Салицилаты (5-ASA);

-Системные ГКС;

-Иммунодепрессанты;

-Блокаторы фактора некроза опухоли;

-Антибиотикотерапия по показаниям.

Хирургическое лечение:

Показано при осложнениях (соответственно вид и показания к операции зависит от типа осложнения см. выше), оно не приводит к окончательному выздоровлению и направлено исключительно на устранение осложнений.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА И БОЛЕЗНИ КРОНА

Клинические и |

|

Язвенный колит |

Болезнь Крона |

параклинические данные |

|

|

|

|

|

|

|

Кровь в кале |

|

Около 80-85% |

Около 35-40% |

|

|

|

|

Боли в животе |

|

Не выражена, встречается |

Встречается часто |

|

|

редко |

|

|

|

|

|

Потяря в весе |

|

Не характерно |

Характерно |

Пальпируемая «опухоль» в |

Редко |

Характерно |

|

брюшной полости |

|

|

|

|

|

|

|

Анальные и |

перианальные |

Редко до 20% |

До 80% |

проявления |

|

|

|

|

|

|

|

Внутренние свищи |

Редко |

У трети больных |

|

|

|

|

|

Протяженность поражения |

Непрерывное поражение с |

Сегментарное |

|

|

|

прогрессированием от |

поражение. В |

|

|

дистальных до |

воспаление может |

|

|

проксимальных отделов |

вовлекаться вся |

|

|

толстой кишки |

пищеварительная трубка |

|

|

|

от ротовой полости до |

|

|

|

ануса. |

|

|

|

|

Кишечная непроходимость |

Не характерно |

Характерно |

|

Вид слизистой |

|

Псевдополипы, глубокие |

Отдельные язвы, |

|

|

подрытые язвы, |

проникающие в |

|

|

затрагивающие слизистую и |

мышечную и серозную |

|

|

подслизистую оболочки |

оболочки, свищи, |

|

|

|

«булыжная мостовая» |

|

|

|

|

Серозная оболочка |

Нормальная |

Жировые подвески часто |

|

|

|

|

спаяны |

|

|

|

|

Длина кишки |

|

Укорачивается |

Нормальная |

Рубцовые стриктуры |

Редко |

Часто |

|

|

|

|

|

Глубина поражения |

Слизистый и подслизистый |

Вся стенка кишки |

|

|

|

слои |

|

|

|

|

|

Язвы |

|

Поверхностные |

Глубокие |

|

|

|

|

Гранулемы |

|

Нет |

Всегда |

|

|

|

|

Подслизистый |

фиброз, |

Редко |

Всегда. |

лимфоидная |

гиперплазия, |

|

|

отек, |

расширение |

|

|

лимфатических сосудов |

|

|

|

|

|

|

|

21. Трещины заднего прохода, геморрой: клиника, диагностика, лечение.

Анальная трещина (АТ) — это линейный или эллипсовидный дефект (язва) анодермы, располагающийся в пределах «анатомического» анального канала.

*Для справки:

Анодерма – это эпителиальная выстилка анального канала, представленная многослойным плоским неороговевающим эпителием.

Анальный канал – это терминальная часть пищеварительного тракта, располагающаяся между нижнеампулярным отделом прямой кишки и наружным отверстием заднего прохода.

«Анатомический» анальный канал – это зона, располагающаяся между наружным краем заднего прохода и аноректальной (зубчатой, гребешковой) линией, протяженностью 1,5-3,0 см.

Зубчатая линия – это линия, сформированная краями заднепроходных заслонок - карманов, образованных слизистой кишки между морганиевыми столбами.

«Хирургический» анальный канал – это дистальный отдел желудочно-кишечного тракта, включающий «анатомический» анальный канал и дистальную часть прямой кишки (от зубчатой линии до аноректального кольца, т.е. места прикрепления пуборектальной мышцы), протяженностью 2,4— 4 см.

Клиническая картина АТ:

Основным клиническим проявлением анальной трещины является жгучая боль в области заднего прохода после дефекации. Некоторые пациенты отмечают боль во время дефекации и выделение крови из заднего прохода в виде помарок крови на стуле и туалетной бумаге. Изменение характера болевого синдрома, уменьшение его интенсивности, появление таких симптомов как мокнутие, зуд и жжение в области заднего прохода, свидетельствуют о развитии осложнения анальной трещины - формировании неполного внутреннего свища анального канала.

Диагностика АТ:

Критериями установления диагноза «анальная трещина» является наличие линейного или эллипсовидного дефекта анодермы, располагающегося в пределах «анатомического» анального канала.

-Диагноз «острая анальная трещина» – длительность менее 2 месяцев;

-Диагноз «хроническая анальная трещина» – длительность более 2 месяцев и наличие как минимум одного из признаков длительного хронического процесса:

1.Рубцовых изменений краев дефекта;

2.Фиброзного полипа анального канала у проксимального края дефекта;

3.Сторожевого бугорка у дистального края дефекта;

4.Волокон внутреннего сфинктера в дне дефекта.

• Всем пациентам с подозрением на анальную трещину с целью подтверждения диагноза рекомендуется проводить физикальное обследование:

1.Наружный осмотр области промежности и заднего прохода;

2.Пальцевое исследование прямой кишки.

Осмотр проводят на гинекологическом кресле, в положении пациента на спине с максимально приведенными к животу ногами, а при невозможности - в положении на боку. При наружном осмотре области промежности и заднего прохода обращают внимание на изменения перианальной кожи (мокнутие, высыпания и т.д.) форму ануса, его зияние, наличие рубцовых изменений и деформаций, а также состояние паховых лимфоузлов. Затем, при острожном разведении краёв ануса, осматривают анодерму на предмет наличия её дефекта. При этом отмечают форму дефекта (линейный или эллипсовидный), его глубину и границы, изменения краев и наличие сторожевого бугорка.

Пальцевое исследование при анальной трещине обычно болезненное и может потребовать применение местных анестетиков. При пальцевом исследовании прямой кишки следует обратить внимание на наличие дефекта анодермы и его локализацию, состояние краев анальной трещины, наличие или отсутствие фиброзных изменений анального канала, сопутствующих заболеваний анального канала и нижнеампулярного отдела прямой кишки (геморрой, свищ заднего прохода, опухолевый процесс и т.д.). Следует определить наличие клинических признаков спазма внутреннего сфинктера, характерных для анальной трещины - втянутый и спазмированный дистальный край внутреннего сфинктера.

•Специфическая лабораторная диагностика анальных трещин не существует.

•Пациентам с анальной трещиной не рекомендуется проведение аноскопии, ректороманоскопии, колоноскопии ввиду наличия выраженного болевого синдрома.

•Пациентам с анальной трещиной при отсутствии четких клинических признаков спазма внутреннего сфинктера по данным физикального обследования рекомендуется исследование функций запирательного аппарата прямой кишки (ЗАПК) - сфинктерометрия для объективизации наличия спазма внутреннего сфинктера.

•При подозрении на наличие эрозивно-язвенных поражений анального канала специфической этиологии, а также развитие осложнений, рекомендуется проведение эндоанального УЗИ, колоноскопии (уровень осмотра - терминальный отдел подвздошной кишки).

Лечение АТ:

Лечение острой и хронической анальных трещин преследует следующие цели:

1.Нормализация стула;

2.Купирование болевого синдрома;

3.Воздействие на раневой процесс;

4.Релаксация внутреннего сфинктера прямой кишки.

Консервативная терапия:

• Всем пациентам с острой анальной трещиной рекомендуется консервативная терапия.

•Диетотерапия и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта с использованием слабительных средств (устранение запоров и формирование кашицеобразного стула);

•Пациентам с анальной трещиной рекомендуется использовать консервативную терапию, направленную на купирование болевого синдрома и заживление дефекта.

•Пациентам с анальной трещиной со спазмом внутреннего сфинктера рекомендуется выполнять инъекцию ботулинического токсина типа А во внутренний анальный сфинктер.

•Пациентам не рекомендуется проводить консервативную терапию в течение длительного периода времени – более 8 недель.

Хирургическое лечение:

•Под хирургическим лечением хронической анальной трещины понимают иссечение трещины с применением различных методов релаксации внутреннего сфинктера прямой кишки.

•Пациентам с хронической анальной трещиной со спазмом сфинктера и высоким риском развития анальной инконтиненции (недержанием каловых масс) в послеоперационном периоде (пожилой возраст пациентов, многократные и осложненные роды в анамнезе, клинические признаки опущения промежности) рекомендуется иссечение трещины в сочетании с медикаментозной релаксацией внутреннего сфинктера ботулиническим токсином типа А.

•Пациентам с хронической анальной трещиной со спазмом сфинктера при неэффективности иссечения трещины в сочетании с медикаментозной релаксацией внутреннего сфинктера рекомендуется иссечение трещины в сочетании с боковой подкожной сфинктеротомией.

Методика боковой подкожной открытой сфинктеротомии. В 0,5 - 1,0 см от края ануса на 3 часах по условному циферблату производят полуовальный разрез кожи длиной около 1,0 см. В подслизистый слой стенки анального канала для отслоения её от внутреннего сфинктера вводят 3,0 - 5,0 мл 0,5% раствора прокаина. Зажимом или ножницами производят отделение внутреннего сфинктера от слизистой оболочки анального канала, а также внутреннего анального сфинктера от наружного. Высоту рассечения ограничивают зубчатой линией. После проведения сфинктеротомии на кожу накладывают два шва.

Геморрой – патологическое увеличение геморроидальных узлов (внутренних узлов - внутренний геморрой, наружных узлов - наружный геморрой).

Комбинированный геморрой – увеличение одновременно наружных и внутренних геморроидальных узлов.

Причиной патологического увеличения геморроидальных узлов является острое или хроническое нарушение кровообращения в кавернозных образованиях. Наряду с нарушением кровообращения, в развитии геморроя значительную роль играют дистрофические изменения в связочном аппарате геморроидальных узлов.

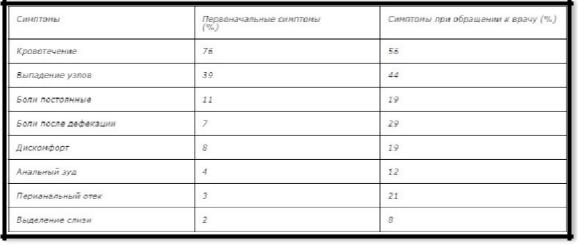

Клиническая картина геморроя:

Косновным клиническим симптомам острого геморроя относятся: боли в области заднего прохода и прямой кишки, появление плотного болезненного образования (-ий) в области расположения наружных и/или внутренних геморроидальных узлов, профузное обильное выделение крови из прямой кишки, не останавливающееся с помощью консервативных мероприятий (свечи, мази, местное применение холода, ангиопротекторы и т.п.).

Косновным клиническим симптомам хронического геморроя относятся: выпадение внутренних геморроидальных узлов из заднего прохода при дефекации, выделение крови из заднего прохода при дефекации (примесь алой крови к стулу, выделение крови в виде капель или струйки), наличие увеличенных наружных геморроидальных узлов.

Клиническая картина геморроя крайне разнообразна. Слабость, одышка, головокружение, депрессия, кровотечение, выпадение образований из анального канала, ощущение инородного тела и неполного опорожнения, жжение, зуд, боль – далеко неполный перечень жалоб пациентов с геморроем. Тем более необходимо помнить, что любое заболевание перианальной области, анального канала и толстой кишки может послужить причиной визита пациента к колопроктологу с жалобами на «геморрой». Однако типичный симптомокомплекс геморроидальной болезни, чаще всего, складывается из ремитирующих кровотечений, связанных, как правило с дефекацией, и выпадения геморроидальных узлов из заднего прохода во время и после дефекации. Все остальные проявления болезни отмечаются гораздо реже.

Симптомы связаны с выпадением внутренних геморроидальных узлов: ощущение дискомфорта, влажности в области заднего прохода, зуд, жжение, чувство инородного тела в области заднего прохода и неполного опорожнения, слизистые выделения из прямой кишки

– все эти симптомы связаны также с перемещением узлов в анальный канал или наружу, загрязнением слизью и каловыми массами перианальной кожи. Хотя часто пациенты затрудняются ответить навопрос, что их беспокоит дискомфорт и жжение или боль, болевой синдром не является характерным постоянным симптомом внутреннего геморроя. Чаще всего это клинические проявления присоединившихся анальной трещины или свища прямой кишки.

Симптомы связаны с выпадением нуружных геморроидальных узлов: пациенты могут отмечать наличие мягких эластичных образований в перианальной области, иногда лишь создающих неудобства гигиенического характера. Картина резко меняется при воспалении и тромбозе наружного геморроидального узла - появление плотного болезненного образования в области ануса, болевой синдром различной степени выраженности, системные воспалительные реакции.

Диагностика геморроя:

1.Наружный осмотр;

2.Пальцевое исследование;

3.Осмотр в зеркалах;

4.Ректороманоскопия для исключения сопутствующих заболеваний, в том числе проявляющихся кровотечениями.

5.При тромбозе и воспалении геморроидальных узлов все виды внутренних осмотров выполняют после ликвидации острого процесса.

Лечение геморроя:

Консервативная терапия направлена на ликвидацию воспалительных изменений и регуляцию стула.

1.Щадящая диета.

2.Сидячие ванночки со слабым раствором перманганата калия.

3.Новокаиновые параректальные блокады по А.В. Вишневскому с наложением маслянобальзамических повязоккомпрессов.

4.Свечи и мазь с гепарином и протелитическими ферментами.

5.Микроклизмы с облепиховым маслом, маслом шиповника и мазью Вишневского.

6.Физиотерапия - УВЧ, ультрафиолеотовое облучение кварцевой лампой.

7.При отсутствии эффекта от описанного лечения, при частых повторных обострениях выполняют оперативное лечение. Лучше выполнять его после проведения противовоспалительной терапии в стационаре в течение 5-6 дней.

Оперативное лечение проводится при осложнениях: тромбозах, кровотечении, выпадении внутренних геморроидальных узлов.

1.Склерозирующие инъекции. При хроническом геморрое, проявляющемся только кровотечением, без выраженного увеличения и выпадения внутренних узлов возможно применение инъекций склерозирующих веществ. Инъекция склерозирующих препаратов в ткань геморроидального узла приводит к замещению сосудистых элементов узла соединительной тканью.

2.Лигирование. Если общее состояние больного не позволяет выполнить хирургическое вмешательство, а воспалительные явления не дают возможности провести склерозирующую терапию, а также при выпадении внутренних узлов у соматически ослабленных больных производят лигирование отдельных узлов латексными кольцами с помощью специального аппарата. Данный способ, как правило, не дает радикального излечения.

3.При хроническом геморрое, осложненном выпадением узлов или кровотечениями, не поддающимися консервативному лечению, показано оперативное вмешательство. В основе наиболее часто применяемых методов лежит операция Миллигана-Моргана: удаление снаружи внутрь трех основных коллекторов кавернозной ткани и перевязкой сосудистых ножек. Длительность заживления неушитых ран стенок анального канал, достигающая 2 мес., обусловила появление ряда модификаций этой операции:

•Раны стенок анального канала ушивают частично с оставлением узких полосок, обеспечивающих их дренирование (применяют в основном при остром геморрое)

•Ушивание послеоперационных ран наглухо (выполняют при хроническом геморрое).