5 курс / Детская гинекология / ВОЗМОЖНО НОВЫЕ ВОПРОСЫ и Ответы на Экзамен по Гинекологии 2024-2025 (зав. каф. Петров Ю.А

.).pdf

Класс IV. Пороки, связанные с сочетанием удвоения и аплазии протоков репродуктивной системы.

•Удвоение матки и влагалища с полной аплазией шейки и влагалища с одной стороны:

–матка с добавочным функционирующим рогом, не сообщающимся с ней;

–матка с добавочным рогом без эндометриальной полости.

•Удвоение матки и влагалища с частичной аплазией одного влагалища;

•Удвоение матки и влагалища с полной аплазией обоих влагалищ;

•Удвоение матки и влагалища с частичной аплазией обоих влагалищ;

•Аплазия всего протока с одной стороны (однорогая матка).

Ещё одна, более понятная классификация:

Пороки развития женской половой системы принято разделять на пороки наружных и внутренних половых органов.

Различают следующие нарушения развития:

1.Аплазия – врожденное полное отсутствие органа.

2.Врожденная гипоплазия – недоразвитие органа.

3.Атрезия – отсутствие естественного канала или отверстия.

4.Дизрафия – отсутствие срастания или закрытие частей органа.

Может наблюдаться гиперплазия, удвоение органа (дубликация), увеличение числа органов или его частей (мультипликация), гетеротопия (развитие ткани или органа в том месте, где они в норме не наблюдаются). Выделяют также изолированные и множественные пороки развития.

Диагностика:

Основывается на данных анамнеза, гинекологического исследования, УЗИ органов малого таза, в сложных случаях МРТ таза, реже – гистероскопии, лапароскопии.

Принципы лечения:

При аплазиях, атрезиях, перегородках – удаление препятствия для оттока менструальной крови, восстановление проходимости влагалища и шейки, реконструкция недостающих участков влагалища, одним словом – при пороках с нарушением оттока крови

– оперативная коррекция.

При полной аплазии влагалища – пластика неовлагалища.

9. Гематокольпос, гематометра у девочек. Этиология, клиника, диагностика и лечение.

Атрезия гимена (девственной плевы) является наиболее частой аномалией, которая встречается у 0,02-0,04% девочек.

Этиология:

На эмбриональное развития влияют многообразные факторы. Определить все воздействия, которыми можно было бы объяснить пороки в каждом конкретном случае, невозможно, хотя иногда связь между возникновением пороков и определенными повреждающими (тератогенными) факторами можно четко проследить.

Все тератогенные факторы условно можно разделить:

•на генетические, определяющие мужскую и женскую половую дифференцировку;

•внешние (окружающая среда, травма, тератогенное воздействие);

•внутренние (ферменты, гормоны).

Клиническая картина:

Клинически атрезия девственной плевы проявляется в пубертатный период на фоне отсутствия менархе (ложная первичная аменорея)

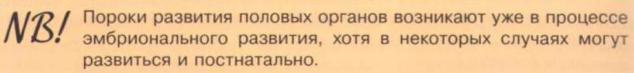

Менструальная кровь, скапливаясь во влагалище, растягивает его стенки (гематокольпос). Постепенно менструальная кровь может заполнять и растягивать полость матки (гематометра) и маточных труб

(гематосальпинкс)

Атрезия гимена некоторое время может себя ничем не проявлять. Однако по мере накопления крови во влагалище, матке, маточных трубах возникают симптомы, связанные со сдавлением мочевого пузыря и кишечника, тянущие боли в пояснице, а также схваткообразные боли и недомогание в дни менструаций.

При попадании менструальной крови в брюшную полость или ее инфицировании возникают перитонеальные симптомы.

Диагностика:

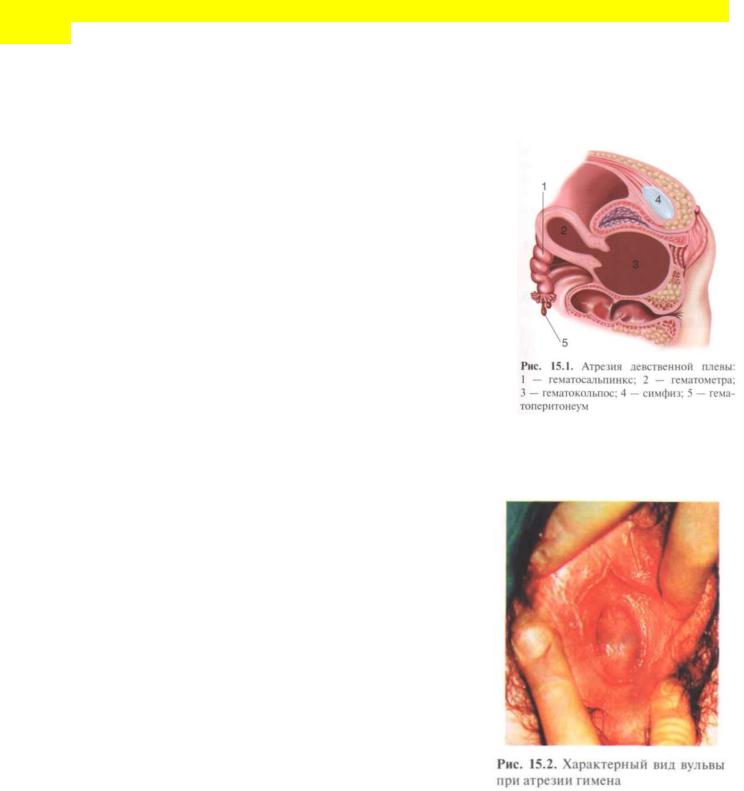

Диагноз зачастую устанавливают уже при осмотре вульвы (рисунок выше), когда обнаруживают выбухающий неперфорированный цианотичиный гимен.

При ректоабдоминальном исследовании выявляют опухолевидное эластическое образование, на верхнем полюсе которого определяется матка.

УЗИ помогает в диагностике атрезии гимена. На эхограммах в виде эхонегативного образования выявляют резко расширенное, заполненное жидкостью влагалище, а при образовании гематометры – полость матки.

Дифференциальную диагностику при отсутствии выраженного болевого синдрома и значительного гематокольпоса проводят с аплазией нижней трети влагалища при функционирующей матке, синдромом Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера, а при

выраженном болевом синдроме – с другими заболеваниями, для которых характерна клиническая картина «острого живота» — острым аппендицитом, перекрутом ножки кисты яичника, апоплексией яичника, почечной коликой

Лечение:

Лечение направлено на создание условий для оттока менструальной крови.

С этой целью проводят хирургическое лечение: Х-образное рассечение девственной плевы и опорожнение гематокольпоса, мгновенно приносящее облегчение. Прогноз благоприятный.

10. Современные представления о регуляции менструального цикла. Характеристика нормального менструального цикла. Тесты функциональной диагностики.

Менструальный цикл (от лат. menstruus «месячный «цикл»; ежемесячный») – это повторяющиеся изменения в деятельности системы гипоталамус-гипофиз-яичники и вызванные ими структурные и функциональные изменения репродуктивных органов: матки, маточных труб, молочных желез, влагалища.

Менструальный цикл – это ритмически повторяющийся биологический процесс, подготавливающий организм женщины к беременности.

Менструация – это ежемесячные, циклически появляющиеся маточные кровотечения. Первая в жизни женщины менструация называется менархе (возраст наступления менархе - 12-15 лет), последняя - менопауза (оценивается ретроспективно, по прошествии 12 мес отсутствия менструаций, средний возраст наступления менопаузы - 49-55 лет).

Параматеры нормального Менструального цикла:

-Частота: Нормальные (от 24 до 38 дней);

-Длительность менструации: Нормальные (≤ 8 дней);

-Регулярность: Регулярное изменение (от самого короткого до самого длинного ≤ 9 дней);

-Объём выделений: Объём, не оказывающий негативного влияния на качество ЖИЗНИ женщины;

-Межменструальное кровотечение (MMK): Отсутсвует

-Неплановое кровотечение во время гормональной терапии (например, оральные контрацептивы, контрацептивные кольцо или пластырь): Не применимо (не применяет гормональную терапию) или Отсутствует (при применении гормональной терапии)

*Изменения терминологии для нормального и аномального кровотечения: пересмотр FIGO 2018 г.

Регуляция Менструального цикла:

Репродуктивная система (РС) женщины работает по иерархическому принципу, т.е. нижележащий уровень подчиняется вышележащему (за счет прямых связей между звеньями регуляции).

Основой регуляции функций РС является принцип отрицательной обратной связи между различными уровнями, т.е. при снижении концентрации периферических гормонов (яичниковых, в частности, эстрадиола), усиливаются синтез и выделение гормонов гипоталамуса и гипофиза (гонадотропин-рилизинг гормона (ГИРГ) гонадотропных гормонов соответственно).

Особенностью регуляции женской РС является и наличие положительной обратной связи, когда в ответ на значительное повышение уровня эстрадиола в преовуляторном фолликуле увеличивается продукция гонадолиберинов и гонадотропинов (овуляторный пик выделения ЛГ и ФСГ).

Функционирование РС женщины характеризуется цикличностью (повторяемостью) процессов регуляции, представления о которых укладываются в современное понятие менструального цикла.

Репродуктивная система организована по иерархическому принципу: в ней выделяют 5 уровней, каждый из которых регулируется вышестоящими системами:

5-ый уровень: Экстрагипоталамические структуры Головного Мозга (ГМ); 4-ый уровень: Гипоталамус;

3-ый уровень: Гипофиз;

2-ый уровень: Яичники;

1-ый уровень: Органы и Ткани-мишени.

Высшим 5-ым уровнем регуляции менструального цикла является кора Головного Мозга (ГМ), а именно лимбическая система и амигдалоидные ядра. Кора головного мозга осуществляет контроль над гипаталамо-гипофизарной системой посредством нейромедиаторов (нейротрансмиттеров), т.е. передатчиков нервного импульса на нейросекреторные ядра гипоталамуса. Наиболее важная роль отводится нейропептидам (дофамину, норадреналину, серотонину, кисс-пептину, семейству опиоидных пептидов), а также гормону эпифиза мелатонину. При стрессовых ситуациях, при перемене климата, ритма работы (например, ночные смены) наблюдаются нарушения менструального цикла, в частности, овуляции.

4-ый уровень регуляции – Гипоталамус, который выполняет роль пускового механизма. Ядра гипоталамуса вырабатывают гипофизарные гормоны (рилизинг-гормоны) – либерины. Выделен, синтезирован и описан рилизинг-гормон лютеинизирующего гормона гипофиза (РГЛГ, люлиберин). РГЛГ и его синтетические аналоги обладают способностью стимулировать выделение как ЛГ, так и ФСГ гипофизом. Рилизинг-гормоны через специальную сосудистую (портальную) кровеносную систему попадают в переднюю долю гипофиза.

3-им уровнем регуляции является гипофиз (его передняя доля - аденогипофиз), в котором синтезируются гонадотропные гормоны (ЛГ, ФСГ), пролактин, регулирующие функцию яичников и молочных желез. Все три гормона являются белковыми веществами, ФСГ и ЛГ относятся к гликопротеидам, а пролактин представляет собой полипептид и синтезируется пролактофорами. Также в аденогипофизе образуются АКТГ, соматотропный гормон, ТТГ, меланоцитостимулирующий гормон.

-ФСГ стимулирует рост фолликула, пролиферацию гранулезных клеток, индуцирует образование рецепторов ЛГ на поверхности клеток гранулезы.

-ЛГ стимулирует образование андрогенов (предшественников эстрогенов) в текаклетках, совместно с ФСГ способствует овуляции и стимулирует синтез прогестерона в лютеинизированных клетках гранулезы овулировавшего фолликула.

- Пролактин стимулирует рост молочных желез и регулирует лактацию. Он обладает гипотензивным и жиромобилизующим действием, контролирует деятельность желтого тела. Пролактин находится под непосредственным влиянием гипоталамуса и не регулируется по механизму прямой или обратной связи.

2-ой уровень регуляции представлен яичниками: Яичник выполняет две функции:

1)генеративную (созревание фолликулов и овуляция);

2)эндокринную (синтез стероидных гормонов - эстрогенов и прогестерона).

В обоих яичниках при рождении девочки содержится до 500 млн. примордиальных фолликулов. К началу подросткового периода вследствие атрезии количество уменьшается вдвое. За весь репродуктивный период жизни женщины созревает только около 400 фолликулов.

Яичниковый цикл состоит из двух фаз:

Первая: Фолликулиновая фаза начинается заканчивается овуляцией.

После выхода яйцеклетки на месте разорвавшегося фолликула гранулезные клетки подвергаются лютеинизации и образуется желтое тело, клетки которого секретируют прогестерон, эстрадиол, андрогены.

Вторая: Лютеиновая фаза начинается после овуляции и заканчивается при появлении менструации.

1-ый уровень регуляции представлен органами и тканями-мишенями:

-Матка – стимуляция роста и развития, обеспечение пролиферативной фазы эндометрия;

-Яичники – рост и созревание фолликулов;

-Влагалище регенерация слизистой, обеспечение физиологического микробиоценоза;

-Молочные железы – стимуляция роста и развития, подготовка к лактации;

-Кости – контроль резорбции костной ткани. Поддержание прочности костей;

-Печень – утилизация холестерола в половые стероиды;

-ССС – вазодилатация;

-ЦНС – регуляция обмена нейромедиаторов и Са2+: влияние на когнитивные функции (память, либидо, настроение, восприимчивость, сон).

Таким образом, репродуктивная система представляет собой сложную нейроэндокринную систему, работающую по принципу прямой и обратной связи, регуляция которой может идти:

1)по длинной петле обратной связи - между гормонами яичника и ядрами гипоталамуса, между гормонами яичника и гипофизом;

2)по короткой петле - между передней долей гипофиза и гипоталамусом;

3)по ультракороткой - между гонадолиберином и нейроци-тами гипоталамуса.

Циклические изменения в яичниках:

Яичниковый цикл состоит из двух фаз: фолликулярной и лютеиновой.

Фолликулярная фаза начинается после менструации, связана с ростом и созреванием фолликулов и оканчивается овуляцией.

Лютеиновая фаза занимает промежуток после овуляции до начала менструации и связана с образованием, развитием и регрессом желтого тела, клетки которого секретируют прогестерон.

В зависимости от степени зрелости выделяют четыре типа фолликула: примордиальный, первичный (преантральный), вторичный (антральный) и зрелый (преовуляторный, доминантный). Только один фолликул доходит до преовуляторного.

Овуляция - разрыв преовуляторного (доминантного) фолликула и выход из него яйцеклетки в брюшную полость. Овуляция сопровождается кровотечением из разрушенных капилляров, окружающих текаклетки.

Из гранулезных клеток формируется желтое тело. Функционирует оно 14 дней, независимо от цикла. Если беременность не наступила, желтое тело регрессирует, если же происходит оплодотворение, оно функционирует вплоть до образования плаценты.

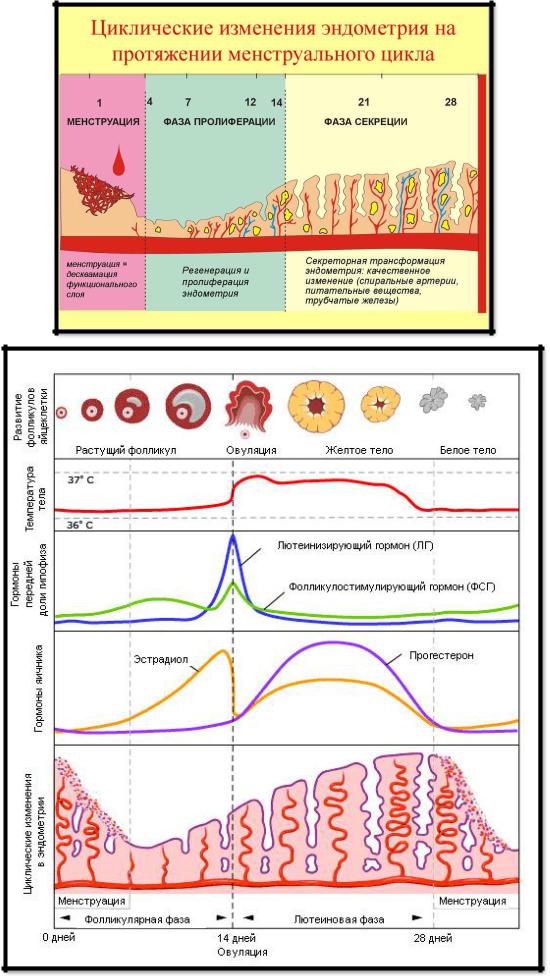

Циклические изменения в матке:

Циклические изменения в эндометрии касаются его функционального

(поверхностного) слоя, состоящего из компактных эпителиальных клеток, которые отторгаются во время менструации. Базальный слой, не отторгаемый в этот период, обеспечивает восстановление функционального слоя.

В эндометрии в течение менструального цикла происходят следующие изменения: десквамация и отторжение функционального слоя, регенерация, фаза пролиферации и фаза секреции. (Пролиферация-Секреция-Десквамация-Регенерация-Пролиферация…)

Фаза пролиферации эндометрия (фолликулярная) при 28-дневном цикле продолжается в среднем 14 дней: После менструации (десквамации функционального слоя эндометрия) под влиянием эстрогенов начинается быстрый рост и пролиферация функционального слоя эндометрия и желез, которые удлиняются и разрастаются в строме. Спиральные артерии растут к поверхности от глубокого слоя эндометрия между удлиняющимися железами. Признак пролиферирующего эндометрия - наличие митозов в эпителии. Перед овуляцией железы эндометрия становятся максимально длинными, спиральные артерии достигают поверхности эндометрия. Толщина функционального слоя эндометрия к концу фазы пролиферации составляет 5-8 мм.

Фаза секреции (лютеиновая) совпадает с развитием и расцветом желтого тела и продолжается до 28-го дня. Под влиянием быстро нарастающей концентрации прогестерона, синтезируемого желтым телом, железы эндометрия все больше извиваются, заполняются секретом, и в них откладываются гликоген, кислые гликозаминогликаны, гликопротеиды, фосфор, кальций. Просвет желез расширяется, в них появляются крупные вакуоли, содержащие гликоген и липиды. Количество митозов в железистом эпителии уменьшается, клетки формируют один цилиндрический слой внутри железы.

В средней стадии фазы секреции (19-23-й дни), когда наряду с максимальной концентрацией прогестерона наблюдают повышение содержания эстрогенов, функциональный слой эндометрия становится более высоким.

Поздняя стадия фазы секреции (24-27-й день) в связи с началом регресса желтого тела и снижением концентрации прогестерона характеризуется нарушением трофики эндометрия с постепенным нарастанием в нем дегенеративных изменений. Уменьшается

высота эндометрия (на 20-30% по сравнению со средней фазой секреции), строма функционального слоя сморщивается, усиливается складчатость стенок желез. Из зернистых клеток стромы эндометрия выделяются гранулы, содержащие релаксин, способствующий расплавлению аргирофильных волокон функционального слоя. На 26-27- й день менструального цикла возникают лакунарное расширение капилляров и очаговые кровоизлияния в строму.

Данные изменения возникают в связи с регрессом и гибелью желтого тела, в результате чего происходит резкий спад концентрации гормонов, в эндометрии нарастают гипоксия и дегенеративные изменения. В строме появляются очаги некроза и кровоизлияний, в некоторых участках отек ткани.

Данные дегенеративные изменения завершаются менструальным кровотечением, происходит отторжение (десквамация) некротизированных отделов функционального слоя эндометрия. Фаза десквамации сменяется регенерацией эндометрия из тканей базального слоя. На 4-й день менструального цикла наблюдается полная эпителизация эндометрия.

Циклические изменения в шейке матки и во влагалище:

В канале шейки матки также происходят циклические изменения. Во время менструаций происходит десквамация не слизистой оболочки канала шейки матки, а лишь поверхностного ее эпителия. Под действием эстрогенов в фолликулярной фазе цикла цервикальный канал расширяется, наружный зев приоткрывается (положительный «симптом зрачка»), увеличивается продукция шеечной слизи, достигая максимума к моменту овуляции (положительный «симптом папоротника», «симптом натяжения шеечной слизи» – 8-10 см). Под влиянием прогестерона в лютеиновой фазе цикла цервикальный канал сужается, наружный зев замыкается (отрицательный «симптом зрачка»), шеечная слизь становится густой, плотной, не растягивается, слизистая оболочка шейки матки, влагалища приобретает цианотичный оттенок.

Циклические изменения происходят и в слизистой оболочке влагалища, которая представлена многослойным плоским неороговевающим эпителием. Так в первую половину цикла, под влиянием эстрогенов происходит пролиферация промежуточного и поверхностного слоев слизистой оболочки. Во влагалищном мазке преобладают зрелые, поверхностные клетки, карио-пикнотический индекс (КПИ) высокий – 60-80% в преовуляторный период. Во вторую фазу цикла под влиянием прогестерона идет апоптоз и слущивание поверхностных клеток. В мазке преобладают промежуточные клетки, они принимают вытянутую форму и располагаются преимущественно группами (индекс скученности; КПИ низкий – 20-25%.

Циклические изменения в молочных железах:

В молочных железах под влиянием эстрогенов в первой половине менструального цикла идет пролиферация эпителия млечных ходов, а во вторую фазу под влиянием прогестерона – пролиферация секреторного эпителия в ацинусах (дольках).

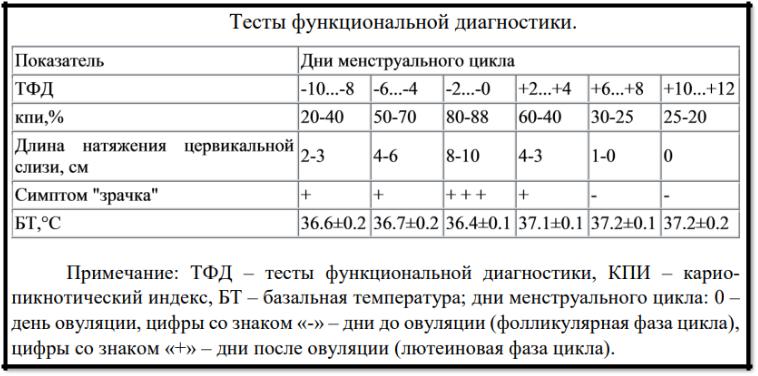

► Тесты функциональной диагностики:

Тесты функциональной диагностики отражают суммарный эффект: гормональную насыщенность организма и реакцию органов-мишеней на имеющиеся содержания гормонов. Они основаны на учете воздействия гормонов яичника на органы-мишени.

Так как во время МЦ изменяется секреция эстрогенов и прогестерона, специфический «ответ» тканей гормонально-зависимых органов представляет собой реакцию на суммарное воздействие этих гормонов:

1) Цитологическое исследование влагалищных мазков (кольпоцитология):

Кариопикнотический индекс (КПИ) = отношение всех клеток с пикнозом (разрушенное ядро) / ко всем поверхностным клеткам.

2) Изучение свойств цервикальной слизи:

Под действием эстрогенов в фолликулярной фазе цикла цервикальный канал расширяется, наружный зев приоткрывается (положительный «симптом зрачка»). Увеличивается продукция шеечной слизи, достигая максимума к моменту овуляции

(положительный «симптом папоротника», «симптом натяжения шеечной слизи» – 8-10

см).

Под влиянием прогестерона в лютеиновой фазе цикла цервикальный канал сужается, наружный зев замыкается (отрицательный «симптом зрачка»), шеечная слизь становится густой, плотной, не растягивается, слизистая оболочка шейки матки, влагалища приобретает цианотичный оттенок

3) Определение базальной температуры (БТ):

Тест основан на гипертермическом влиянии прогестерона на терморегулирующий центр гипоталамуса. Измеряют ректальную температуру. Нормальная ректальная температура имеет две хорошо различимые фазы: фазу относительной гипотермии (36,3- 36,8°) после менструации и фазу относительной гипертермии (37-37,4°) во II половине менструального цикла, что соответствует функции желтого тела.