5 курс / Детская гинекология / ВОЗМОЖНО НОВЫЕ ВОПРОСЫ и Ответы на Экзамен по Гинекологии 2024-2025 (зав. каф. Петров Ю.А

.).pdfПатологические процессы при гонорейном эндометрите, сальпингоофорите и пельвиоперитоните имеют общие черты с заболеваниями септической этиологии. Но существуют признаки, характерные для восходящей гонореи: в анамнезе у большинства пациенток (86%) имеются случайные половые связи; воспалительный процесс в маточных трубах, яичниках носит двусторонний характер; у большинства больных заболевание начинается во время или сразу после менструации (70-80%); при остром течении восходящей гонореи отмечается быстрый эффект от проводимой терапии (70-80%); часто восходящая гонорея сопровождается кровяными выделениями из половых путей. Нередко (до 80%) к гонококкам присоединяются трихомонады, дрожжеподобные грибы, стафилококки, вирусы и другая гноеродная флора.

Гонорейный эндометрит. Гонококки попадают в полость матки восходящим путем из цервикального канала, вызывая вначале воспалительный процесс функционального, а затем базального слоя эндометрия. При тяжелом течении воспалительный процесс распространяется на миометрий (эндомиометрит) и серозную оболочку матки (панметрит).

Клиническая картина. Больные предъявляют жалобы на жидкие гнойно-серозные бели, нередко с примесью крови, тянущие боли внизу живота и в крестце, повышение температуры. Заболевание протекает стерто, с нерезко выраженной общей реакцией. Повышение температуры тела и боли схваткообразного характера отмечаются в случае нарушения оттока экссудата из матки (у нерожавших женщин). Очередная менструация запаздывает вследствие нарушения в эндометрии пролиферативных и секреторных превращений, приобретает длительный, обильный, а иногда и ациклический характер.

При двуручном гинекологическом исследовании: матка увеличена, мягковатой консистенции, болезненная при исследовании. При хроническом процессе матка может быть крупнее нормы, плотной консистенции.

При хроническом эндометрите жалобы менее выражены, менструации обильные, нередко отмечаются расстройства менструальной функции, невынашивание беременности и бесплодие. Для хронического эндометрита характерно наличие воспалительных инфильтратов, очаговый фиброз стромы иногда с гиперплазией базального слоя эндометрия.

При гонорейном эндометрите, так же как и при других формах восходящей гонореи, часто наблюдается несоответствие между увеличенным СОЭ и количеством лейкоцитов: СОЭ повышена, а лейкоцитоз незначительный. Одновременно наблюдается эозинофилия и лимфоцитоз.

Гонорейный сальпингоофорит обычно бывает двусторонним. В острой стадии возникают гиперемия, отек эндосальпинкса, лейкоцитарная инфильтрация стромы, изъязвления и десквамация эпителия, что вызывает слипание складок, образуется гнойный или серозно-гнойный экссудат. В подострой стадии фимбрии втягиваются, слипаются с образованием сактосальпинксов. В хронической стадии преобладают рубцово-спаечные процессы, моторная функция труб нарушается, трубы становятся непроходимыми. Чаще всего в хронической стадии встречаются нодозные сальпингиты, для которых характерно четкообразное изменение маточных труб. Поражение яичников носит вторичный характер: в результате проникновения гонококков через абдоминальный отдел трубы или лимфатическим путем. Попадание гонококков в фолликул или желтое тело может привести к развитию абсцесса.

Клиническая картина. В острой стадии больные предъявляют жалобы на тянущие боли внизу живота, повышение температуры, иногда слизисто-гнойные бели с примесью крови. При двуручном гинекологическом исследовании с двух сторон определяются утолщенные, болезненные придатки. Заболевание может протекать с частыми обострениями, формированием двусторонних пиосальпинксов или тубоовариальных опухолей. Хронический процесс характеризуется постоянными ноющими болями внизу живота, нарушением менструальной и репродуктивной функций (бесплодие), а также снижением либидо.

При двуручном гинекологическом исследовании пальпируются плотные, тяжистые, ограниченно подвижные, болезненные при смещении придатки матки. Изменений общего состояния и картины крови не наблюдается.

Гонорейный пельвиоперитонит. Развитие тазового перитонита обусловлено попаданием гонококков на брюшину малого таза. Отличительной особенностью гонорейного пельвиоперитонита по сравнению с пельвиоперитонитом септической этиологии является склонность к формированию спаек и сращений. Поэтому при гонорее относительно редко происходит распространение инфекции за пределы малого таза.

Клиническая картина. Для заболевания характерно внезапное начало и быстрое развитие процесса: тошнота, рвота, резкие боли внизу живота, усиливающиеся при перемене положения тела, тахикардия, повышение температуры тела, отмечаются мышечная защита и положительные симптомы раздражения брюшины в нижних отделах живота, а также задержка газов и стула.

Язык обложен, суховат. При двуручном гинекологическом исследовании детальная пальпация затруднена из-за резкой болезненности влагалищных сводов. Такое состояние длится 5-7 дней, затем наступает улучшение и процесс переходит в подострую стадию. По мере стихания процесса при гинекологическом исследовании обнаруживаются морфологические изменения (аднексит, пиосальпинкс, воспалительное тубоовариальное образование), на фоне которых развился пельвиоперитонит.

Дифференциальная диагностика:

Восходящая гонорея (сальпингит, оофорит, эндометрит, пельвиоперитонит) требует дифференцировки с другими заболеваниями, сопровождающимися болями внизу живота, лихорадкой и воспалительными изменениями в малом тазу.

Основные заболевания для дифференциальной диагностики:

1.Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ) другой этиологии o Хламидийная инфекция (Chlamydia trachomatis)

o Микоплазменная инфекция (Mycoplasma genitalium)

o Аэробно-анаэробные ассоциации (стафилококки, стрептококки, кишечная палочка, бактероиды)

2.Аппендицит

oЛокализация боли в правой подвздошной области, симптомы раздражения брюшины (Щеткина-Блюмберга)

oОтсутствие гнойных выделений из половых путей

3.Внематочная беременность

oЗадержка менструации, положительный тест на ХГЧ

oПризнаки кровопотери (геморрагический шок при разрыве трубы)

4.Эндометриоз (при хроническом течении)

oЦиклические боли, дисменорея

oОтсутствие лихорадки и гнойных выделений

5.Киста яичника (перекрут, разрыв)

oОстрая боль, возможны признаки внутрибрюшного кровотечения

oУЗИ-признаки объемного образования

6.Туберкулез половых органов

o Хроническое течение, субфебрилитет

oДанные анамнеза (контакт с больным туберкулезом)

7.Цистит/пиелонефрит

oДизурия, боли в пояснице

o Изменения в моче (лейкоцитурия, бактериурия)

Лечение:

Успех лечения гонорейной инфекции обусловлен рациональным использованием антибиотиков в комплексе с иммунотерапией, местным лечением и физиотерапевтическими процедурами.

У части больных, несмотря на проводимую терапию, может развиться клиника диффузного перитонита, требующего безотлагательного хирургического вмешательства.

Обязательному обследованию и при необходимости лечению подлежат все половые партнеры. В период лечения и диспансерного наблюдения половая жизнь должна быть только с использованием презерватива.

*Выбор схем лечения гонококковой инфекции зависит от клинической картины и анатомической локализации заболевания, чувствительности штаммов возбудителя к противобактериальным препаратам и ограниче ний к их назначению, возможности ассоциированной инфекции с другими ИППП, развития побочных эффектов проводимого лечения.

В связи с высоким риском сочетанной гонорейно-трихомонадной и хламидийной инфекции при невозможности диагностики последней лечение следует начинать с назначения противотрихомонадных препаратов, а затем использовать противобактериальные средства, эффективные в отношении как С. trachomatis, так и N. gonorrhoeae.

!По рекомендации ВОЗ, антибиотиками выбора для лечения гонореи являются цефалоспорины третьего поколения. Доказана высокая эффективность фторхинолонов 1 и II поколений, аминогликозидов.

!При одновременном выявлении С. trachomatis назначают азитромицин

Критерий излеченности:

Термин «излеченность от гонореи» означет отсутствие гонококка в выделениях. Критерий излеченности – отрицательный результат бактериоскопического

исследования после провокаций в течение 3 менструальных циклов.

31. Хроническая гонорея. Клиника, диагностика. Принципы лечения. Критерии излеченности.

Хроническая гонорея – вяло протекающее заболевание продолжительностью более 2

мес.

Хроническая форма развивается при неадекватном или отсутствующем лечении острой гонореи.

Характеризуется стертой симптоматикой, но может приводить к серьезным осложнениям (бесплодие, внематочная беременность, хронические тазовые боли).

Клиническая картина:

Симптомы часто малоспецифичны и могут отсутствовать:

•Скудные слизисто-гнойные выделения из влагалища/уретры

•Периодические тянущие боли внизу живота

•Дизурия (редко)

•Нарушения менструального цикла (меноррагии, межменструальные кровотечения)

•Бесплодие (из-за непроходимости труб)

•Признаки хронического эндометрита, сальпингоофорита

Осложнения:

•Спаечный процесс в малом тазу

•Тубоовариальные абсцессы

•Пельвиоперитонит

•Синдром Фитца-Хью–Куртиса (перигепатит)

Диагностика:

1. Лабораторные методы:

o Микроскопия мазка (уретра, цервикальный канал, прямая кишка) – малоинформативна при хронической форме (менее 50% выявляемости)

o ПЦР (наиболее чувствительный метод, выявляет ДНК Neisseria gonorrhoeae)

o Бакпосев на питательные среды (Thayer-Martin, NYC) с определением чувствительности к антибиотикам

oСерологические методы (редко, при осложненных формах)

2.Инструментальные методы:

oУЗИ малого таза (признаки хронического сальпингита, гидросальпинкс)

oГистеросальпингография (оценка проходимости труб)

oЛапароскопия (при подозрении на спаечный процесс)

Принципы лечения:

Успех лечения гонорейной инфекции обусловлен рациональным использованием антибиотиков в комплексе с иммунотерапией, местным лечением и физиотерапевтическими процедурами.

У части больных, несмотря на проводимую терапию, может развиться клиника диффузного перитонита, требующего безотлагательного хирургического вмешательства.

Обязательному обследованию и при необходимости лечению подлежат все половые партнеры. В период лечения и диспансерного наблюдения половая жизнь должна быть только с использованием презерватива.

*Выбор схем лечения гонококковой инфекции зависит от клинической картины и анатомической локализации заболевания, чувствительности штаммов возбудителя к противобактериальным препаратам и ограниче ний к их назначению, возможности ассоциированной инфекции с другими ИППП, развития побочных эффектов проводимого лечения.

В связи с высоким риском сочетанной гонорейно-трихомонадной и хламидийной инфекции при невозможности диагностики последней лечение следует начинать с назначения противотрихомонадных препаратов, а затем использовать противобактериальные средства, эффективные в отношении как С. trachomatis, так и N. gonorrhoeae.

!По рекомендации ВОЗ, антибиотиками выбора для лечения гонореи являются цефалоспорины третьего поколения. Доказана высокая эффективность фторхинолонов 1 и II поколений, аминогликозидов.

!При одновременном выявлении С. trachomatis назначают азитромицин

Критерий излеченности:

Термин «излеченность от гонореи» означет отсутствие гонококка в выделениях. Критерий излеченности – отрицательный результат бактериоскопического

исследования после провокаций в течение 3 менструальных циклов.

32. Туберкулез половых органов. Классификация, этиология, особенности течения, диагностика, лечение.

Туберкулез женских половых органов встречается у 0,8-2,2% гинекологических больных и у 18-25% женщин с хроническими воспалительными заболеваниями. Несмотря на меры, принимаемые в России и большинстве стран, по профилактике и активному выявлению туберкулеза, число пациентов с урогенитальными формами этого заболевания, очевидно, в ближайшее время уменьшаться не будет. Основная причина этого феномена - вторичность туберкулеза половых органов и органов мочевой системы.

В связи с широким применением антибио тиков все чаще встречаются атипичные формы микобактерий с ослабленной вирулентностью и измененными морфологическими свойствами. Это, с одной стороны, затрудняет диагностику туберкулеза половых органов, а с другой - повышает значение патогенетических факторов его развития.

Классификация:

Туберкулез половых органов классифицируют по локализации патологического процесса: придатков матки, тела матки, шейки матки, влагалища, вульвы.

Туберкулезное поражение матки, как правило, сочетается с туберкулезом придатков матки и других органов малого таза.

Формы туберкулеза придатков матки:

I. Туберкулез с признаками активности:

–клиническая форма с незначительными воспалительными измене ниями;

–клиническая форма с выраженными воспалительными изменениями (тубоовариальные образования);

–клиническая форма с наличием туберкуломы.

ІІ. Отдаленные последствия клинически излеченного туберкулеза придатков матки:

– рубцово-спаечная форма (рубцы и плоскостные сращения в области внутренних половых органов и между органами малого таза).

Формы туберкулеза матки:

I. Туберкулез с признаками активности:

-очаговый эндометрит;

-милиарный эндометрит (тотальное поражение);

-казеозный эндометрит

-метроэндометрит.

ІІ. Отдаленные последствия клинически излеченного туберкулеза матки:

-рубцово-спаечная форма (деформация или облитерация полости матки, внутриматочные синехии);

-язвенная форма (туберкулез шейки матки, вульвы, влагалища).

По характеру течения: острый, подострый, хронический.

По бактериовыделению в менструальной крови или в содержимом белей: «БК+» (с

выделением микобактерий) и «БК-» (без выделения микобактерий).

Клиниическая картина:

Клинические проявления туберкулеза женских половых органов стертые, преобладает латентное течение с нормальной температурой тела и неизме ненной картиной периферической крови. Заболевание чаще встречается у внешне здоровых женщин, так как в большинстве случаев не сопровождается характерной для туберкулеза интоксикацией.

Туберкулезный процесс имеет длительное хроническое течение. К первому обострению латентного процесса часто приводит начало половой жизни. Острое течение заболевания встречается редко. Общие симптомы при туберкулезе половых органов многообразны и сходны с неспецифическими ВЗОМТ.

Боль внизу живота и в пояснице при туберкулезе не связана с менструальным циклом, носит постоянный характер (в отличие от эндометриоза) и обусловлена спаечными изменениями в малом тазу.

Нарушения менструального цикла при туберкулезе половых органов встречаются у 2550% больных и зависят от поражения эндометрия и расстройства функции яичников.

Нарушения цикла могут проявляться альгодисменореей, гипоменореей, менометроррагиями, первичной и вторичной аменореей.

Туберкулез половых органов может сочетаться с другими гинекологиче скими заболеваниями, которые могут преобладать в клинической картине и определять лечебную тактику (миомы матки, кисты яичников, эндоме триоз, неспецифические воспалительные процессы).

Диагностика:

Морфологическое подтверждение диагноза туберкулеза внутренних половых органов возможно только при гистологическом исследовании органов, удаленных во время операции, или ткани эндометрия, полученной при диа гностическом выскабливании слизистой оболочки полости матки.

Микробиологическое исследование. При туберкулезе женских половых органов редко удается выделить микобактерии туберкулеза из отделяемого половых путей. Это связано с затруднениями, возникающими при получении материала, а также с отсутствием дренирующей системы в придатках матки, где чаще локализуется процесс. Микробиологические методы исследования приобретают особое значение при торпидных, вялотекущих процессах со слабо выраженным воспалением в придатках матки, когда результаты бимануального, гистологического и рентгенологического исследований не подтверждают активного процесса в половых органах.

Рентгенологические методы исследования при туберкулезе половых органов позволяют уточнить этиологию, но не активность специфического воспаления. В гинекологической практике при гистеросальпингографии чаще всего обнаруживается туберкулез маточных труб. Фазы распада при туберкулезе придатков матки нет, так как они, в отличие от легких и почек, не имеют дренирующей системы. Этим объясняется частое образование туберкулом при данной локализации туберкулеза. На снимке выявляются ригидные маточные трубы, они сегментированные, с дивертикулами и негомогенными тенями в дистальных отделах.

УЗИ органов малого таза позволяет подтвердить туберкулезный генез воспаления при выявлении кальцинатов или туберкулом.

Помимо рентгенологических и лабораторных методов исследования, в диагностике туберкулеза половых органов используется лапароскопия (позволяет уточнить анатомические изменения во внутренних половых органах, лимфатических узлах брыжейки, выраженность спаечных процессов в малом тазу, характер спаек.)

Кольпоскопическое исследование включают в обязательный комплекс обследований в сочетании с туберкулиновой пробой с целью дифференциальной диагностики при туберкулезе женских половых органов.

Лечение:

Специфическое лечение проводят при активном туберкулезном процессе.

На ранних стадиях туберкулезного процесса больную можно вылечить, полностью сохранив функцию пораженного органа. Выздоровления больной туберкулезом удается добиться в среднем через 1-2 года после начала лечения. Необходима преемственность в лечении больных в связи с его длительностью (стационар - санаторий - диспансер).

Химиотерапия является основным компонентом лечения туберкулеза и заключается в длительном применении оптимальной комбинации лекарственных препаратов, подавляющих размножение МБТ (бактериостатический эффект) или уничтожающих их в организме пациента (бактерицидный эффект).

Выбор режима химиотерапии основывается на результатах определения лекарственной устойчивости возбудителя молекулярно-генетическими и культуральными методами.

Всего существует 5 режимов химиотерапии: наиболее высокой бактериостатической активностью обладает изониазид. Это основной препарат в химиотерапии туберкулеза.

Иногда возникает необходимость в оперативном лечении. Показаниями к операции служат туберкуломы в придатках матки, тубоовариальные образования, сактосальпинксы, сочетания туберкулеза половых органов с миомой матки, эндометриозом, образованиями, исходящими из яични ков, требующими хирургической коррекции.

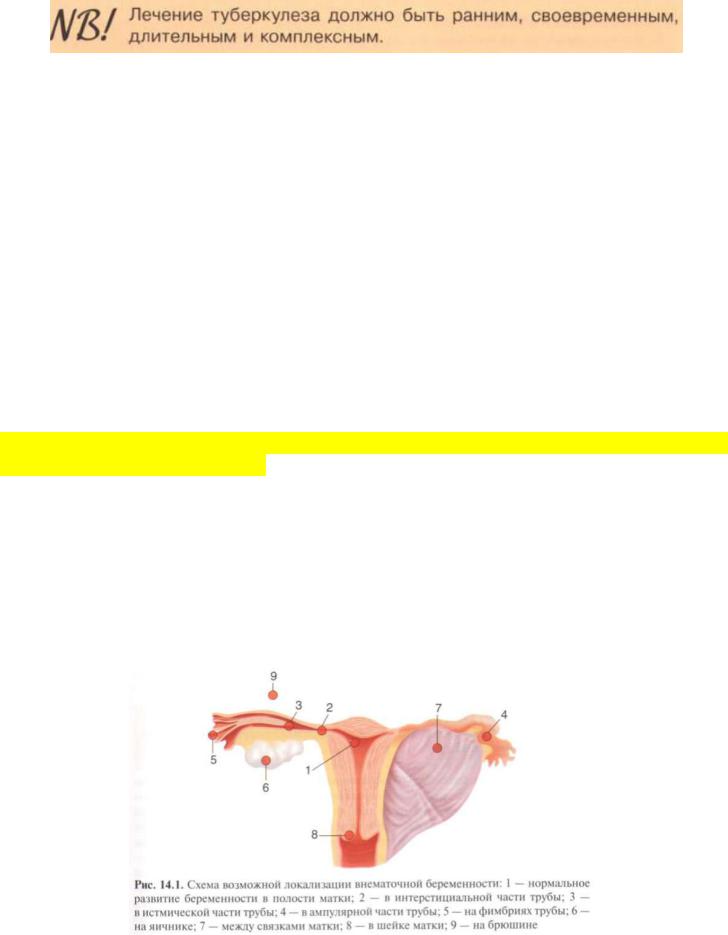

33. Внематочная беременность. Классификация, этиология. Клиника. Диагностика. Тактика ведения. Осложнения.

Беременность, при которой оплодотворенная яйцеклетка имплантируется и развивается вне полости матки, называется внематочной, или эктопической.

Классификация:

Классификация эктопической беременности основана на особенностях локализации плодного яйца. Наиболее частое место патологической имплантации – маточные трубы (9899%), реже беременность развивается на яичнике (0,1-0,7%), брюшине (0,3-0,4%), между связками матки (0,1%), в рудиментарном роге матки (0,1-0,9%), в шейке матки (0,1-0,4%)

Этиология:

Причины, ведущие к внематочной беременности, многообразны: воспалительные заболевания придатков матки, нарушение сократительной деятельности маточных труб, половой инфантилизм, эндокринные расстройства, повышенная активность трофобласта и т.д.

Клиническая картина:

До прерывания внематочная беременность развивается без специфических симптомов и называется прогрессирующей эктопической беременностью. Проявления её мало чем отличаются от симптомов нормально развивающейся маточной беременности. Это одно из обстоятельств обязательного максимально раннего посещения врача при подозрении на беременность.

При развивающейся эктопической беременности в организме женщины возникают те же изменения, что и при нормальной маточной беременности: задержка менструации, нагрубание молочных желез, цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки, иногда явления раннего токсикоза. При редких формах внематочной беременности, когда она развивается до большого срока (брюшная, межсвязочная), могут возникать повторные боли внизу живота при движениях плода.

Прерывание внематочной беременности всегда имеет яркую манифестацию и происходит внезапно «среди полного здоровья».

При наружном разрыве плодовместилища после кратковременной задержки менструации внезапно возникает острая, чрезвычайно интенсивная боль в животе. Вслед за этим развивается общая слабость, иногда кратковременная потеря сознания. Боль носит резкий приступообразный характер, особенно в одной из подвздошных областей, иррадиирует в прямую кишку, поясницу или нижние конечности. Появляется френикуссимптом (иррадиация болей в ключицу). Боль при разрыве трубы обусловлена не только ее механическим повреждением, но и раздражением брюшины кровью, излившейся из поврежденных сосудов. Мочеиспускание обычно задерживается, появляются позывы на дефекацию, иногда понос.

При физикальном обследовании выявляют гипотензию, тахикардию, тахипноэ. Язык влажный, не обложен. Температура тела нормальная. Живот несколько вздут, мягкий, резко болезненный, особенно в нижних отделах на стороне поражения, симптомы раздражения брюшины положительные. При перкуссии выявляют притупление в отлогих местах.

Диагностика:

Клиническая картина: среди симптомов выделяют задержку менструации, сомнительные и вероятные признаки беременности, боли внизу живота, мажущие выделения из половых путей, картину «острого живота».

~Сомнительные признаки беременности: перемена вкусовых и обонятельных ощущений, изменение аппетита, а также объективные признаки в виде изменений со стороны нервной системы (раздражительность, сонливость, вегетативные реакции), появления пигментации на лице, по белой линии живота, на сосках и в околососковой области, тошнота, рвота по утрам и др.

~Вероятные признаки беременности: прекращение менструаций; увеличение молочных желез и выделение из них при надавливании молозива, разрыхление и цианоз преддверия влагалища и шейки матки (признак Скробанского); увеличение и изменения матки.

~Достоверные признаки беременности: ультразвуковые. При использовании трансвагинального датчика визуализация плодного яйца в полости матки возможна уже при двух -трехдневной задержке менструаций при регулярном менструальном цикле, т.е. в 4-5 недель акушерского срока беременности. В 5 недель беременности начинает определяться сердечная деятельность плода. Движение плода, его пальпируемые части.

Гинекологическое исследование позволяет выявить цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки, темные скудные кровяные выделения из цервикального канала. При двуручном исследовании шейка матки размягчена, цервикальный канал сомкнут, тракции за шейку болезненны. Тело матки размягчено, увеличение его меньше, чем должно быть в соответствии со сроком задержки менструации.

При бимануальном исследовании обнаруживаются чрезмерная подвижность

увеличенной, размягченной матки (симптом «плавающей матки»), резкая болезненность при смещении шейки матки.

В анализах крови снижение гемоглобина, картина гипохромной анемии, сдвиг Лц формулы влево, повышение СОЭ.

Определение -ХГЧ: биохимический маркер беременности.

При нормально протекающей беременности каждые 48 часов -ХГЧ повышается более чем в 2 раза. Незначительный прирост отмечается при неразвивающейся беременности. Снижение или недостаточный рост маркера и отсутствие плодного яйца в полости матки имеет место при внематочной беременности. Высокие цифры -ХГЧ (более 1000 МЕ/л) при отсутствии плодного яйца в полости матки на УЗИ органов малого таза свидетельствуют о ВБ (внематочной беременности).

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища, получают темную не сворачивающуюся кровь с мелкими сгустками и ворсинами хориона

Трансвагинальное УЗИ: характеризуется отсутствием плодного яйца в полости матки, эктопически расположенным плодным яйцом, образованием в области придатков матки, свободной жидкостью в брюшной полости, признаками гравидарной трансформации эндометрия. Признаки на УЗИ: образование в области придатков (эктопическое плодное яйцо, гематосальпинкс, перитубарная гематома). При интерстициальной локализации отмечаются деформированные контуры матки, выбухающий угол матки с плодным яйцом, окруженный миометрием.

Гистологическое исследование соскоба выявляет децидуальные превращения с.о. матки без ворсин хориона

Лапароскопия самый точный метод.

Лечение:

1)операция;

2)борьба с кровотечением, шоком и кровопотерей;

3)ведение послеоперационного периода;

4)реабилитация репродуктивной функции.

Основным методом лечения является хирургическое лечение:

•радикальное (тубэктомия, удаление плодовместилища);

•органосохраняющее (туботомия, удаление плодного яйца).

Наиболее предпочтительным является лапароскопический доступ. При наличии геморрагического шока целесообразен лапаротомный доступ для более быстрой остановки кровотечения. Геморрагический шок 2-ой и выше степени является противопоказанием к проведению лапароскопии, что связано с наложением пневмоперитонеума и снижением возврата крови к сердцу в условиях гиповолемии.

Трубная беременность: при наличии здоровой контрлатеральной трубы предпочтительно выполнение тубэктомии. Туботомия возможна при небольшом размере плодного яйца, целостности стенки трубы, необходимости сохранения репродуктивной функции. Однако пациентка должна быть проинформирована о дальнейшем повышенном риске повторной ВБ (внематочной беременности) в сохраненной трубе. При локализации плодного яйца в ампулярном отделе выполняют его выдавливание («milking») с последующим контролем -ХГЧ в динамике. При интерстициальной локализации выполняется иссечение угла матки в сочетании с тубэктомией лапароскопическим или

лапаротомным доступом, также возможна гистеротомия с удалением плодовместилища под дальнейшим контролем -ХГЧ

34. Внематочная беременность. Разрыв маточной трубы. Трубный аборт. Клиника. Диагностика, лечение.

Внематочная (эктопическая) беременность – это беременность с локализацией плодного яйца вне полости матки.

Внематочная беременность в 98,5% случаев локализуется в маточных трубах – ампулярном, истмическом или интерстициальном отделе.

!По типу разрыва трубы прерывается беременность

винтерстициальном, истмическом отделах !

!При данном виде прерывании возникает разрыв связи между плодным яйцом и стенкой маточной трубы, вызывая интратубарное кровотечение. Кровь через фимбриальный конец маточной трубы попадает в брюшную полость, вызывая болевой приступ.

При скоплении кровяных сгустков вокруг трубы формируется перитубарная гематома. Появление кровяных выделений из половых путей обусловлено отторжением децидуальной оболочки из полости матки, что связано с низким уровнем хорионического гонадотропина, вырабатываемым трофобластом. Характерна последовательность болевого синдрома и появление кровяных выделений из половых путей.

Клиническая картина:

Разрыв маточной трубы характеризуется картиной сильного внутреннего кровотечения, шока и острой анемии. Разрыв стенки трубы чаще бывает при локализации плодного яйца в истмической (перешеечном) или в интерстициальном отделах. Особенно сильным бывает кровотечение при разрыве трубы в интерстициальном отделе, где сосуды значительно крупнее.

Внезапный приступ резкой боли в одной из подвздошных областей с иррадиацией в прямую кишку, крестец, бедро, ключицу сопровождается кратковременной потерей сознания, головокружением, обмороком, скудными темными кровяными выделениями из половых путей. Сознание вскоре восстанавливается, но больная остается вялой, адинамичной, безучастной, с трудом отвечает на вопросы. Боль усиливается при движениях больной. Отмечаются резкая бледность, цианоз губ, холодный пот. Пульс частый, слабого наполнения и напряжения, низкое артериальное давление. Живот резко вздут, больная щадит его при дыхании.

Перкуссия и пальпация живота резко болезненны, при перкуссии в отлогих местах определяется притупление перкуторного звука. При пальпации выраженное напряжение брюшной стенки отсутствует, отмечаются резкая болезненность по всему животу положительные симптомы раздражения брюшины (Щёткина-Блюмберга).

Диагностика:

При специальном гинекологическом исследовании обнаруживают цианоз влагалища,

кровяные выделения иногда отсутствуют. Введение заднего зеркала и смешения шейки матки резко болезненны, задний и боковые своды влагалища нависают, особенно резкая болезненность отмечается при пальпации заднего свода. Матку не всегда удается