- •1. Анатомия органов малого таза женщины.

- •2. Кровоснабжение женских половых органов.

- •3. Связочный аппарат матки и придатков.

- •4. Опущение и выпадение (пролапс) матки и влагалища. Причины, клиника, варианты лечения, профилактика.

- •5. Нормальный менструальный цикл и его регуляция.

- •Параматеры нормального Менструального цикла:

- •Регуляция Менструального цикла:

- •6. Менструальный цикл и его регуляция. Репродуктивная система (пять уровней регуляции). См. Вопрос №5

- •7. Циклические изменения в яичниках, матке, влагалище на протяжении менструального цикла у женщин репродуктивного периода.

- •Циклические изменения в яичниках:

- •Циклические изменения в матке:

- •Циклические изменения в шейке матки и во влагалище:

- •Циклические изменения в молочных железах:

- •8. Физиология и патология периода пре- и постменопаузы. Диагностика, принципы лечения.

- •Ранние симптомы климактерия:

- •Средневременные симптомы климактерия:

- •Поздневременные симптомы климактерия:

- •Принципы лечения климактерических нарушений:

- •9. Тесты функциональной диагностики.

- •1) Цитологическое исследование влагалищных мазков (кольпоцитология):

- •2) Изучение свойств цервикальной слизи:

- •3) Определение базальной температуры (бт):

- •10. Диагностика гинекологических заболеваний при помощи ультразвукового исследования, допплерографии, гидросонографии.

- •11. Рентгенологические методы исследования в гинекологии.

- •12. Эндоскопические методы исследования в гинекологии: лапароскопия, гистероскопия.

- •13. Предоперационное обследование и подготовка гинекологических больных (лапаротомический, лапароскопический доступы).

- •14. Гистероскопия. Диагностическое выскабливание цервикального канала и стенок полости матки. Роль в диагностике гинекологических заболеваний. Гистероскопия – см. Вопрос №12.

- •15. Кольпоскопия в диагностике патологии шейки матки.

- •16. Физические и природные факторы в лечении гинекологических больных.

- •II. Естественные (природные) факторы:

- •18. Нейроэндокринные синдромы (послеродовой гипопитуитаризм, гиперпролактинемия).

- •Верхняя граница нормопролактинемии у женщин - 25 нг/мл (500 ме/л).

- •19. Нейроэндокринный климактерический синдром. Принципы коррекции.

- •20. Синдром поликистозных яичников. Формы. Клиника, диагностика, принципы лечения.

- •См. Вопрос №22

- •2. Физикальное обследование

- •3. Инструментальная диагностика

- •1. Лабораторные исследования:

- •2. Медикаментозная подготовка

- •3. Подготовка к операции

- •4. Психологическая подготовка

- •5. Выбор метода хирургического лечения

- •!Вирус папилломы человека (впч) (99,7%):

- •Факторы риска развития патологии шейки матки:

- •Ниже мелким шрифтом подробно будут описаны фоновые и предраковые заболевания: фоновые заболевания шейки матки:

- •Предраковые заболевания шейки матки:

- •См. Вопрос №42.

- •См. Вопрос №42

- •Таким образом, если в вопросе написано «опухоли яичников», то говорить об «опухолевидных образованиях яичников», наверное, всё же не стоит.

- •1. Нормальные компоненты яичников:

- •2. Эмбриональные остатки и дистопии:

- •Легкая форма:

- •! По типу трубного аборта прерывается беременность в ампулярном отделе !

- •Ранние сроки (до 12 недель (периода имплантации) включительно):

- •Поздние сроки (с 12 недели (момента имплантации) и до 21 недели:

- •См. Вопрос №73

- •Маточная форма аменореи

- •Болезнь Иценко - Кушинга

- •Нервная анорексия

- •Синдром Шиена (послеродовый гипопитуитаризм)

- •Синдром преждевременного истощения яичников

- •Синдром резистентных яичников

- •Синдром Шерешевского-Тернера см. Вопрос №94

- •См. Вопрос №78

- •Первичная альгодисменорея

- •Вторичная альгодисменорея

- •VIII. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним с гинекологическими заболеваниями

- •Про шкалу Таннер в вопросе ниже:

- •Рост волос в подмышечной впадине (Ax):

- •Дополнительные методы обследования при подозрении на половую патологию у детей:

- •Внутриутробный период

- •Период новорожденности

- •Нейтральный период

- •Про препубертатный и пубертатный периоды см. Вопрос №87

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Препубертатный период

- •Пубертатный период

- •Период половой зрелости

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Конституциональная форма ппр носит наследственный, семейный характер.

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр! Конституциональная форма ппр носит наследственный, семейный характер.

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет - признак ппр!

- •Степень полового развития Tanner 2 и более у девочек младше 9 лет – признак ппр!

- •См. Вопрос №93

- •Гормональная контрацепция

- •Методы экстренной контрацепции

- •См. Вопрос №80

- •См. Вопрос №80

- •Занятия в центре подготовки к родам с 20 недель беременности до родов.

- •Использование современных перинатальных технологий.

- •Гормональные изменения

! По типу трубного аборта прерывается беременность в ампулярном отделе !

По клиническому течению: прогрессирующая, нарушенная / неослож, ослож.

Причины: воспалительные процессы, перенесенные операции на органах брюшной полости , реконструктивные операции на маточных трубах, ЭКО.

Нарушение перистальтики труб из-за: использования ВМК, эндометриоз маточных труб, эндокринные заболевания (патология ЩЖ, надпочечников), стрессы, длительная послеродовая лактация, опухоли и опухолевидные образования в малом тазу с механическим сдавлением труб.

Патогенез: ворсины хориона, внедряясь в стенку маточной трубы и вырабатывая протеолитические ферменты, вызывает расплавление, а затем разрушение со вскрытием стенок кровеносных сосудов. В результате роста и развития плодного яйца в трубе прогрессирующая трубная беременность прерывается на 6-8 неделе по типу трубного аборта, когда плодное яйцо отслаивается от стенки трубы.

! Разрыв маточной трубы характерен для локализации плодного яйца в истмическом и интерстициальном отделах. Разрыв совершается стремительно, сопровождается сильным внутрибрюшным кровотечением, острой анемией и геморрагическим шоком. Особенно сильным бывает кровотечение при разрыве трубы в интерстициальном отделе, где расположены преимущественно крупные сосуды. Внутрибрюшное кровотечение представляет смертельную опасность для больной.

Клиническая картина:

Длительная задержка менструации чаще на 2-3-й нед., пациентки отмечают периодические схваткообразные боли внизу живота, иррадиирующих в прямую кишку, скудные темные кровяные выделения из половых путей. Иногда задержку менструации не отмечают. При поступлении в брюшную полость более 500 мл крови появляются сильные боли в животе, нередко возникают слабость, головокружение, обморочное состояние, тошнота, рвота = клиническая картина острого живота.

Т.о. клиника чуть менее выражена, чем при разрыве маточной трубы.

Диагностика:

Клиническая картина: среди симптомов выделяют задержку менструации, сомнительные и вероятные признаки беременности, боли внизу живота, мажущие выделения из половых путей, картину «острого живота».

~ Сомнительные признаки беременности: перемена вкусовых и обонятельных ощущений, изменение аппетита, а также объективные признаки в виде изменений со стороны нервной системы (раздражительность, сонливость, вегетативные реакции), появления пигментации на лице, по белой линии живота, на сосках и в околососковой области, тошнота, рвота по утрам и др.

~ Вероятные признаки беременности: прекращение менструаций; увеличение молочных желез и выделение из них при надавливании молозива, разрыхление и цианоз преддверия влагалища и шейки матки (признак Скробанского); увеличение и изменения матки.

~ Достоверные признаки беременности: ультразвуковые. При использовании трансвагинального датчика визуализация плодного яйца в полости матки возможна уже при двух -трехдневной задержке менструаций при регулярном менструальном цикле, т.е. в 4-5 недель акушерского срока беременности. В 5 недель беременности начинает определяться сердечная деятельность плода. Движение плода, его пальпируемые части.

Гинекологическое исследование позволяет выявить цианоз слизистой оболочки влагалища и шейки матки, темные скудные кровяные выделения из цервикального канала. При двуручном исследовании шейка матки размягчена, цервикальный канал сомкнут, тракции за шейку болезненны. Тело матки размягчено, увеличение его меньше, чем должно быть в соответствии со сроком задержки менструации.

При бимануальном исследовании обнаруживаются чрезмерная подвижность увеличенной, размягченной матки (симптом «плавающей матки»), резкая болезненность при смещении шейки матки.

В анализах крови снижение гемоглобина, картина гипохромной анемии, сдвиг Лц формулы влево, повышение СОЭ.

Определение -ХГЧ: биохимический маркер беременности.

При нормально протекающей беременности каждые 48 часов -ХГЧ повышается более чем в 2 раза. Незначительный прирост отмечается при неразвивающейся беременности. Снижение или недостаточный рост маркера и отсутствие плодного яйца в полости матки имеет место при внематочной беременности. Высокие цифры -ХГЧ (более 1000 МЕ/л) при отсутствии плодного яйца в полости матки на УЗИ органов малого таза свидетельствуют о ВБ (внематочной беременности).

Пункция брюшной полости через задний свод влагалища, получают темную не сворачивающуюся кровь с мелкими сгустками и ворсинами хориона

Трансвагинальное УЗИ: характеризуется отсутствием плодного яйца в полости матки, эктопически расположенным плодным яйцом, образованием в области придатков матки, свободной жидкостью в брюшной полости, признаками гравидарной трансформации эндометрия. Признаки на УЗИ: образование в области придатков (эктопическое плодное яйцо, гематосальпинкс, перитубарная гематома). При интерстициальной локализации отмечаются деформированные контуры матки, выбухающий угол матки с плодным яйцом, окруженный миометрием.

Гистологическое исследование соскоба выявляет децидуальные превращения с.о. матки без ворсин хориона

Лапароскопия самый точный метод.

Лечение:

1) операция;

2) борьба с кровотечением, шоком и кровопотерей;

3) ведение послеоперационного периода;

4) реабилитация репродуктивной функции.

Основным методом лечения является хирургическое лечение:

радикальное (тубэктомия, удаление плодовместилища);

органосохраняющее (туботомия, удаление плодного яйца).

Наиболее предпочтительным является лапароскопический доступ. При наличии геморрагического шока целесообразен лапаротомный доступ для более быстрой остановки кровотечения. Геморрагический шок 2-ой и выше степени является противопоказанием к проведению лапароскопии, что связано с наложением пневмоперитонеума и снижением возврата крови к сердцу в условиях гиповолемии.

Трубная беременность: при наличии здоровой контрлатеральной трубы предпочтительно выполнение тубэктомии. Туботомия возможна при небольшом размере плодного яйца, целостности стенки трубы, необходимости сохранения репродуктивной функции. Однако пациентка должна быть проинформирована о дальнейшем повышенном риске повторной ВБ (внематочной беременности) в сохраненной трубе. При локализации плодного яйца в ампулярном отделе выполняют его выдавливание («milking») с последующим контролем -ХГЧ в динамике. При интерстициальной локализации выполняется иссечение угла матки в сочетании с тубэктомией лапароскопическим или лапаротомным доступом, также возможна гистеротомия с удалением плодовместилища под дальнейшим контролем -ХГЧ

59. Прогрессирующая трубная беременность. Причины, клиника. Дифференциальная диагностика. Лечение.

При прогрессирующей ВБ (внематочной беременности) в организме происходят изменения, присущие нормальной маточной беременности (в яичнике развивается истинное желтое тело, которое выделяет в большом количестве прогестерон, блокируя выделение ФСГ), поэтому диагностика ВБ на ранних сроках сложна. Появляются сомнительные и вероятные признаки беременности.

Трубная беременность, как правило, прерывается в сроки до 6-8 нед.

Причины:

Ведущая роль в возникновении ВБ принадлежит воспалительным процессам различного происхождения (заболевания, передающиеся половым путем — хламидиоз, трихомоноз, гонорея и др.), нарушающим транспортную функцию маточной трубы и гормональную деятельность яичника. Воспалительные заболевания приводят к формированию анатомических изменений и нарушению перистальтики. Важную роль в возникновении воспалительных процессов продолжает играть искусственный аборт, особенно произведенный до первых родов или повторно. Риск повышается также после различных операций на органах брюшной полости и связан со спаечным процессом.

Реконструктивно-пластические операции на маточных трубах и ЭКО при трубно-перитонеальном бесплодии также являются факторами риска развития ВБ. Каждая четвертая пациентка с ВБ перенесла в прошлом операции на маточных трубах.

Повышение риска наступления ВБ также связывают с широким применением внутриматочных контрацептивов, содержащих гестагены, что, по-видимому, связано со снижением перистальтики маточных труб под воздействием прогестерона.

Опухоли и опухолевидные образования матки (миома) и придатков (опухоли яичников, кисты) изменяют анатомические соотношения в малом тазу, сдавливают маточные трубы, способствуют образованию спаек; кроме того, в этом случае изменяется и гормональный гомеостаз.

Возникновение ВБ при эндометриозе связано, прежде всего, с нарушением транспортной функции маточных труб на фоне измененных гормональных взаимосвязей в системе гипоталамус—гипофиз—яичники—матка.

Развитие эктопической беременности при инфантилизме связано с гипофункцией эндокринных желез, а также чрезмерной длиной и извитостью маточных труб, изменением их перистальтической активности.

В отдельных случаях ВБ может возникать при аномалиях развитии и положении матки и придатков (удвоенная, двурогая, седловидная матка, выраженная ретрофлексия матки, опущение матки), при которых значение имеют не только анатомические, но и функциональные нарушения.

Нельзя исключить возможность возникновения ВБ в результате наружной миграции яйцеклетки. Это подтверждается во время операции, когда обнаруживают желтое тело в яичнике на стороне противоположной локализации эктопической беременности.

Эндокринные заболевания, нарушающие функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, также могут приводить к нарушению перистальтики маточной трубы (заболевания щитовидной железы, надпочечников и др.) и увеличить риск эктопической беременности.

Патогенез ВБ состоит в нарушении транспорта оплодотворенной яйцеклетки и патологии имплантации плодного яйца. Нормальная имплантация плодного яйца обеспечена только в эндометрии. При иных локализациях ворсины хориона разрушают подлежащую ткань, в том числе и кровеносные сосуды, это протекает с разной скоростью в зависимости от места локализации и сопровождается различной степенью кровотечения.

Клиническая картина:

Прогрессирующая трубная беременность имеет те же симптомы, что и маточная: сомнительные, т. е. субъективные (задержка менструации, тошнота, рвота, изменение вкуса и обоняния) и вероятные (нагрубание молочных желез, появление отделяемого при надавливании на соски, который считается вероятным только у нерожавших) признаки беременности со стороны половых органов.

Дифференциальная диагностика:

Клиническая картина при ВБ может варьировать от незначительной боли внизу живота со скудными кровяными выделениями из влагалища до резких болей с развитием геморрагического шока. В связи с этим у всех женщин репродуктивного возраста при болях внизу живота на фоне задержки менструации в первую очередь исключают ВБ.

Её необходимо дифференцировать как с заболеваниями, связанными с беременностью (самопроизвольным абортом, пузырным заносом, кистой желтого тела при маточной беременности малого срока), так и с заболеваниями, не связанными с беременностью (острым сальпингитом, острым аппендицитом, острым панкреатитом, перекрутом ножки опухоли яичника, разрывом кисты яичника, аномальным маточным кровотечением, инфекцией мочевыводящих путей и почечной коликой).

Чаще всего трубный аборт приходится дифференцировать с самопроизвольным выкидышем при малом сроке беременности, при котором боли имеют схваткообразный характер и локализуются внизу живота. Наружное кровотечение более обильное, часто со сгустками

При перекруте ножки опухоли яичника и остром аппендиците нет симптомов внутрибрюшного кровотечения, отсутствуют указания на задержку менструации, нет кровотечения из половых путей. Дифференцировать трубный аборт с перекрутом ножки кисты или опухоли яичника можно на основании данных об опухоли или кисте яичника в анамнезе.

Дифференциальная диагностика между разрывом трубы и массивным кровотечением в брюшную полость при перфорации язвы желудка или разрыве печени и селезенки возможна до операции после тщательного изучения анамнеза и данных объективного исследования (боли локализуются в эпигастрии, нет задержки менструации и признаков беременности, в анамнезе имеются указания на заболевание желудочно-кишечного тракта, спленомегалию или травму).

Лечение:

см. выше.

60. Пузырный занос. Патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.

Пузырный занос – заболевание, характеризующееся своеобразными патологическими изменениями хориона в виде резкого увеличения размеров ворсин.

Для пузырного заноса характерны отек ворсин хориона и пролиферация трофобласта без признаков инвазии в миометрий и распространения в сосуды.

(не занос, а токийский дрифт)

Риск

пузырного заноса минимальный при

беременности в возрасте 20-35 лет. У

подростков до 15 лет этот риск в 20 раз

выше, у женщин старше 50 лет риск пузырного

заноса в 200 раз выше, чем у 20-35-летних.

Риск

пузырного заноса минимальный при

беременности в возрасте 20-35 лет. У

подростков до 15 лет этот риск в 20 раз

выше, у женщин старше 50 лет риск пузырного

заноса в 200 раз выше, чем у 20-35-летних.

Классификация пузырного заноса:

1) По степени поражения хориона:

-полный (классический) - поражается весь хорион;

-неполный (частичный) - изменения захватывают только часть хориона;

2) По степени пролиферации и анаплазии:

-доброкачественная форма - без пролиферации и анаплазии;

-потенциально злокачественный – с гиперплазией и персистентной анаплазией хориального эпителия;

-злокачественная форма – с выраженной пролиферацией и анаплазией хориального эпителия.

Выделяют также деструирующий (инвазивный) пузырный занос, который характеризуется проникновением пузырьков заноса в толщу стенки матки и метастазированием в другие органы (влагалище, легкие, параметральную клетчатку).

Пузырный занос – заболевание хориона, характеризующееся резким увеличением ворсинок, которые превращаются в гроздевидные образования комплекса пузырьков, размерами от чечевицы до винограда, заполненных светлой прозрачной жидкостью и соединенных между собой стебельками разной длины и толщины:

а) полный пузырный занос – развивается обычно в первые три месяца беременности, характеризуется перерождением всех первичных ворсин хориона с отчетливой гиперплазией обоих слоев трофобласта. При нем плод фактически не определяется, а в строме ворсин хориона уменьшено количество кровеносных сосудов, или они вообще не определяются. Утрата васкуляризации обусловлена сдавлением материнской соединительной ткани, сформированной за счет отечных ворсин центральной цистерны. Полный пузырный занос целиком возникает из отцовского генома, чаще всего является диплоидным и содержит 46ХХ кариотип.

б) неполный (частичный) пузырный занос – развивается в более поздние сроки беременности (после 3 месяцев). Патологический процес охватывает только часть плаценты, ворсины ее отекают, развивается гиперплазия части трофобласта с вовлечением в процесс только синцитиотрофобласта. Неповрежденные ворсины выглядят нормально, сохранена их васкуляризация. Плод погибает, если затронуто более трети плаценты. С гибелью плода полностью нарушается васкуляризация ворсин. Частичный пузырный занос включает как материнский, так и отцовский генетический материал. Чаще возникает кариотип 69ХХХ, редко – 69ХХY.

в) инвазивный (деструирующий) пузырный занос – развивается на фоне полного, реже неполного. Характеризуется проникновением пузырьков в глубь отпадающей оболочки с инвазией миометрия, гиперплазией трофобласта, но с сохранением плацентарной структуры ворсин. Последние могут прорастать толщу мышечной стенки матки, разрушать ее серозную оболочку и распространяться по кровеносным и лимфатическим путям, попадая в брюшную полость и поражая ее органы. Фактически развивается метастазирование без истинного роста.

Клиническая картина:

- Кровотечение из половых путей. Кровь жидкая, тёмная, иногда с ней выделяются пузырьки заноса;

- Несоответствие между сроком беременности и величиной матки (матка больше, чем при нормальной беременности);

- Отсутствие достоверных признаков беременности - не прощупываются части плода, не определяются сердечные тоны и движения плода;

- Частое развитие ранних и поздних гестозов (уже в первую половину беременности могут появиться признаки позднего гестоза).

Диагностика:

- наличие признаков беременности (отсутствие менструаций, увеличение в размерах матки и молочных желез), однако матка увеличена в размерах намного больше предполагаемого срока беременности

- на фоне аменореи появляются кровянистые выделения из половых путей

- анемизация вследствие кровотечений

- наличие множества пузырьков с прозрачным содержимым в выделениях из влагалища

- в ранние сроки беременности развиваются симптомы позднего токсикоза (гипертензия, отеки, альбуминурия)

- повышение содержания ХГЧ при увеличении матки и кровотечении;

- текалютеиновые кисты в яичниках (подвергаются обратному развитию);

- УЗИ – множество эхосигналов без признаков нормального плодного яйца или плода.

Лечение:

1. Хирургическое удаление содержимого матки с помощью кюретки или вакуум-аспирации.

При больших размерах матки и развившемся кровотечении – опорожнение матки с помощью малого кесарева сечения.

При инвазивном пузырном заносе – экстирпация матки без придатков.

2. При всех морфологических формах пузырного заноса после его удаления в течение 1-2 месяцев производится определение уровней ХГ в моче и крови, если они сохраняются высокими (в крови более 20 000 ЕД/л, в моче — более 30 000 ЕД/л в сутки), показана химиотерапия (дактиномицин, метотрексат).

Показаниями для химиотерапии являются также: большие размеры матки, пролиферирующий пузырный занос, наличие тека-лютеиновых кист размерами более 6 см, выраженный токсикоз, возраст больных старше 40 лет, а также повторный пузырный занос.

61. Трофобластическая болезнь: патогенез, классификация, клиника, лечение.

Гестаuионная трофобластическая болезнь – общее понятие, которое охватывает связанные с беременностью неопластические поражения, включая пузырный занос, хориокарциному и трофобластические опухоли. Они возникают из продукта зачатия, который внедрен в ткани матери.

Частота трофобластической болезни 0,1-0,25% от всех беременных.

Патогенез:

Патогенез болезни рассматривается с двух позиций:

1) Трофобластическая болезнь обусловлена патологией хориального эпителия плодного яйца.

2) Развитие заболевания связывается с патологией материнского организма (снижение защитных сил, иммунитета, гормональные нарушения).

Риск возникновения трофобластической болезни повышается у женщин, у которых при прошлых беременностях имела место гибель плода, а хорионкарциномы - в 10 раз выше у женщин с пузырным заносом в прошлом.

Классификация:

Классификация трофобластических новообразований FIGO 2000 (объединенная классификация FIGO и ВОЗ, 2000 г.)

Классификация пузырного заноса (ПЗ) в вопросе выше.

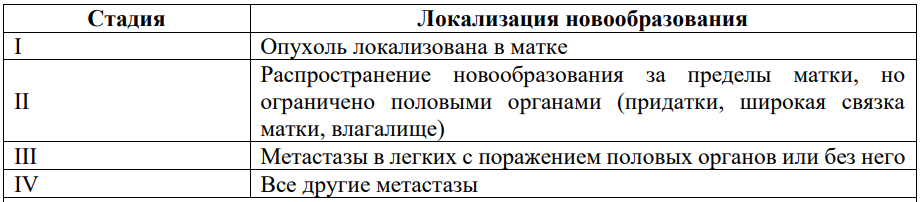

Классификация хорионкарциономы:

I. Ортотропная хорионкарцинома:

1-я стадия - без метастазов с локализацией опухоли в том органе, где имела место имплантация плодного яйца (в различных отделах матки, трубах, яичнике и брюшной полости)

2-я стадия - с метастазами из первичного очага - матки по кровеносной системе в другие органы (влагалище, легкие, другие органы)

3-я стадия - с метастазами и прорастанием опухоли в соседние органы (большой сальник, параметрий, мочевой пузырь, прямую и сигмовидную кишку)

II. Гетеротопная хорионкарцинома - первичные очаги расположены в различных органах, но вне области имплантации плодного яйца, чаще в легких, стенке влагалища и головном мозге.

III. Тератогенная хорионкарцинома - образуется из смешанных опухолей эмбрионального происхождения, редко встречается у небеременных женщин.

Хорионкарцинома в большинстве случаев развивается на фоне пузырного заноса на задержавшихся в матке его элементах, реже – после выкидыша, преждевременных и даже срочных родов. Хорионкарцинома чаще встречается у многорожавших. Обычно первичный очаг развивается в матке и лишь иногда - в трубах или яичниках.

При хорионкарциноме происходит разрастание обоих слоев трофобласта. В клетках цитотрофобласта отчетливо видны вакуолизация, метастатические процессы. Протоплазма синцития содержит много вакуолей, канальцев и полостей, в ядрах - многочисленные фигуры митозов. Рядом с очагом хорионкарциномы определяются больших размеров клетки с одним большим или несколькими ядрами. Элементы хорионкарциномы проникают в миометрий, разрушая его и сосуды, питающие матку, в миометрии обнаруживаются некротизированные участки.

Клиническая картина хориокарциномы:

- как правило, заболеванию предшествует перенесенная осложненная беременность (пузырный занос, спонтанный выкидыш, внематочная беременность)

- мажущие кровянистые выделения, не поддающиеся терапии, включая выскабливание стенок матки, и приводящие к анемии

- боли внизу живота

- недомогание, головокружение, сердцебиение.

- при метастазах в легкие - кашель, кровохарканье, боли в груди

- при некрозе и инфицировании узлов хорионкарциномы - лихорадочное состояние

- бели, возникающие в начале болезни и имеющие серозный характер, а по мере распада опухоли - гнойный с гнилостным запахом.

По частоте возникновения метастазов можно назвать следующие органы: легкие (60%), влагалище (40%), мозг (17%), печень (16%), почки (12%) и др.

Диагностика:

Анамнез, клиническая картина, ультразвуковое исследование, рентгенологический метод (гистерография, ангиография, рентгенография органов грудной клетки, биологический и иммунологический (определение Р-глобулина, ХГ в крови и моче), гистологическое исследование соскоба из матки (ворсины хориона), определение маркеров (онкофетальных АГ, бета-хориогонина в крови) с помощью иммуноклональных АТ и радиоиммунологически.

При гинекологическом исследовании: местно в области первичного очага или метастазов определяются уплотнения; узлы во влагалище имеют округлую форму, сине-багровый цвет; матка увеличена; яичники большие за счет тека-лютеиновых кист. Молочные железы также могут увеличиваться с явлениями галактореи.

Лечение:

1. Хирургическое лечение (экстирпация матки с придатками, ампутация матки при перевязке внутренних подвздошных артерий) рекомендуется только по жизненным показаниям (угрожающие кровотечения, септические состояния), при резистентности опухоли к химиотерапии, больших размерах матки и яичников.

2. Моно- или полихимиотерапия – наиболее эффективный метод (метотрексат, актиномицин D, циспластин, циклофосфан, винкристин), проводится курсами по 8-15 дней с интервалами между ними 10-15 дней.

3. Лучевое лечение – показано при наличии изолированных метастатических очагов (в легких, влагалище, головном мозге) и при резистентности к химиотерапии применяется лучевое лечение.

Диспансеризация больных с хорионкарциномой проводится в течение всей жизни.

Критериями эффективности лечения служат, наряду с клиническими данными, показатели уровней хорионического гонадотропина - нормализация его уровня в крови и моче в течение двух недель и более считается началом ремиссии.

Наступление новой беременности допускается через 1-2 года после пузырного заноса и через 2—3 года после хорионкарциномы.

62. Классификация женского бесплодия. Основные причины женского бесплодия. Диагностика, лечение.

Бесплодие

– заболевание, характеризующееся

невозможностью достичь клинической

беременности в течение 12 месяцев

регулярной половой жизни без контрацепции

вследствие нарушения способности

субъекта к репродукции, либо индивидуальной,

либо совместно с его/её партнером.

Бесплодие

– заболевание, характеризующееся

невозможностью достичь клинической

беременности в течение 12 месяцев

регулярной половой жизни без контрацепции

вследствие нарушения способности

субъекта к репродукции, либо индивидуальной,

либо совместно с его/её партнером.

Классификация:

Бесплодие подразделяют:

• на первичное и вторичное;

• абсолютное и относительное.

Первичное бесплодие – отсутствие беременности с начала половой жизни;

Вторичное бесплодие – бесплодие при наличии в анамнезе у женщины одной или нескольких беременностей (роды, аборты, внематочная беременность);

Абсолютное бесплодие связано с необратимыми патологическими изменениями в половых органах, исключающими возможность зачатия (врожденное отсутствие внутренних половых органов или их хирургическое удаление, двусторонняя окклюзия маточных труб);

Относительное бесплодие – бесплодный брак женщины и мужчины, способных иметь детей каждый в отдельности;

Сочетанное женское бесплодие – сочетание нескольких причин у женщины;

Комбинированное бесплодие – комбинация женских и мужских причин бесплодия.

Классификация по МКБ-10:

- Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции.

- Женское бесплодие трубного происхождения (связанное с врожденной

аномалией маточных труб или трубной непроходимостью).

- Женское бесплодие маточного происхождения (связанное с врожденной

аномалией матки, дефектами имплантации яйцеклетки).

- Женское бесплодие цервикального происхождения.

- Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами.

- Другие формы женского бесплодия.

- Женское бесплодие идиопатическое.

Основные причины женского бесплодия:

Причины бесплодия по механизму нарушений могут быть следующие:

• Нарушения созревания и выхода яйцеклетки из фолликулов яичника (поражение яичников, надпочечников, щитовидной железы, центральных регулирующих механизмов);

• Механическое препятствие для оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом (изменение качества слизи шейки матки, непроходимость маточ ныхтруб, вызванная спайками);

• Факторы, мешающие имплантации оплодотворенной яйцеклетки в матку и развитию эмбриона (врожденные и приобретенные аномалии матки, функциональные и морфологические нарушения эндометрия).

Следует отметить, что практически у половины бесплодных женщин отмечается сочетание 2-5 факторов и более, нарушающих репродуктивную функцию.

Ведущие факторы (формы) женского бесплодия:

• трубно-перитонеальный;

• эндокринный;

• маточный;

• шеечный;

• иммунологический.

Диагностика:

Оценка жалоб и анамнеза включает данные о:

длительности бесплодия; общем самочувствии женщины (головные боли, слабость, раздражительность, нарушения сна); наличии болей (их локализации, характера, зависимости от фазы менструального цикла); семейном анамнезе; перенесенных соматических и гинекологических заболеваниях; перенесенных инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП), и хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза (ВЗОМТ); наличии аллергических реакций; вредных привычках (курении, потреблении алкоголя, психотропных препаратов, наркотиков); воздействии вредных экологических факторов, в том числе профессиональных вредностей; результатах предшествующего лечения, в том, числе хирургического, а также показаниях к их проведению; менструальном цикле: возрасте менархе, регулярности, продолжительности, болезненности менструаций; предыдущих методах контрацепции; половой жизни: в каком возрасте началась, какой брак по счету, его продолжительность, особенности сексуальной жизни (либидо, оргазм, частота половых контактов, болезненность полового акта – диспареуния), количестве половых партнеров; детородной функции: количестве предыдущих беременностей, их течения, исхода, осложнениях в родах и в послеродовом периоде; характере питания; приеме лекарственных средств.

Общий осмотр включает определение: типа телосложения (нормостенический, астенический, гиперстенический); типа распределения подкожной жировой клетчатки: верхний тип - отложение жира на плечах, грудной клетке, животе (мужской или андроидный); нижний тип - отложение жира на бёдрах, ягодицах (женский или гиноидный); состояния кожных покровов и видимых слизистых (акне, себорея, полосы растяжения (стрии), наличие гиперпигментаций трущихся поверхностей (негроидный акантоз); индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле: [масса тела (кг)/рост (м)2 ]; степени и типа оволосения; степени развития и состояния молочных желез путем осмотра и пальпации для определения узловых образований и наличия галактореи.

Гинекологический осмотр (бимануальное влагалищное исследование и исследование с помощью влагалищных зеркал) включает определение: особенностей развития наружных половых органов; состояния влагалища (болезненности сводов, характера и количества влагалищных выделений); состояния шейки матки (цвета, характера слизистой, наличия рубцовых изменений, определение цервикального числа); размера и формы матки, её подвижности, плотности, гладкости, болезненности; состояния придатков матки (размеров яичников, наличия тубоовариальных образований, подвижности, болезненности придатков матки, наличия спаек); состояния крестцово-маточных связок, их уплотнения и болезненности.

Лабораторная диагностика:

Инфекционный скрининг включает: микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и влагалища (срок годности исследования – 1 месяц); молекулярно-биологическое исследование соскоба из цервикального канала на выявление генетического материала Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis.

Оценка овуляции:

Определение уровня прогестерона в крови (за 7 дней до менструации);

Проведение мочевого теста на овуляцию;

Ультразвуковой мониторинг овуляции, который позволяет оценить рост и созревание фолликулов, произошедшую овуляцию, формирование желтого тела.

Оценка овариального резерва:

Определение уровня антимюллерова гормона (АМГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина (ПРЛ), ЛГ, эстрадиола (Е2), общего тестостерона (Т), тиреотропного гормона (ТТГ) и антител к тиреопероксидазе;

Определение количества антральных фолликулов (КАФ) при трансвагинальном ультразвуковом исследовании (УЗИ) в раннюю фолликулярную фазу цикла.

Инструментальная диагностика:

УЗИ малого таза рекомендовано всем женщинам с бесплодием для определения размеров матки и яичников, диагностики новообразований матки и ее придатков, аномалий развития внутренних половых органов, патологических процессов в эндометрии (полипы, гиперплазия, хронический эндометрит), толщины эндометрия, а также определения КАФ;

Оценка проходимости маточных труб проводится с помощью гистеросальпингографии (ГСГ) и/или соногистеросальпингографии, по показаниям – лапароскопии;

Магнитнорезонансная томография (МРТ) используется по показаниям для диагностики пороков развития внутренних половых органов, новообразований, распространенных форм эндометриоза, опухолей гипофиза, оценки состоятельности рубца на матке;

Гистероскопия – заключительный метод диагностики при подозрении на внутриматочную патологию;

Лапароскопия – заключительный метод комплексной оценки состояния органов малого таза.

Лечение:

Устранение этиологического фактора;

Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

63. Бесплодный брак. Алгоритм и методы обследования супружеской пары. Вспомогательные репродуктивные технологии.

Бесплодным считается брак в котором по тем или иным причинам, происходящим в организме женщины или мужчины либо обоих партнеров, беременность не наступает при регулярной половой жизни без применения каких-либо противозачаточных средств в течение 12 мес при условии детородного возраста супругов.

Обследование супружеской пары:

1. Сбор анамнестических данных;

2. Обследование супружеской пары на наличие ИППП;

3. Консультация уролога;

4. Определение резус-фактора и группы крови супругов (при повторной беременности – определение групповых и резусных антител);

5. Консультация эндокринолога, гематолога;

6. Консультация узких специалистов (при наличии экстрагенитальной патологии);

7. Медико-генетическое консультирование;

8. Исследование иммунологических факторов (при необходимости антитела к кардиолипинам, антиспермальные антитела и др., HLA типирование), обследование на токсоплазмоз вирус краснухи. Иммунизация за 3 месяца до беременности женщины и всей семьи ослабленной денатурированной вакциной;

9. Психопрофилактика;

10. Создание адаптационного ресурса;

11. Модификация образа жизни;

12. Дотация витаминов и микроэлементов;

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ):

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО);

Инъекция сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ);

Рассечение оболочки эмбриона (вспомогательный хетчинг);

Донорство спермы;

Донорство ооцитов;

Донорство эмбрионов;

Суррогатное материнство;

Криоконсервация гамет, эмбрионов;

Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ);

Операции по получению сперматозоидов для ИКСИ (введения сперматозоида в напрямую в цитоплазму яйцеклетки).

Клинические этапы проведения программ ЭКО и ИКСИ:

Овариальная стимуляция (стимуляцию яичников) → пункция фолликулов яичников и аспирация ооцитов → перенос эмбриона/ов в полость матки (данный этап не производится при сегментации цикла) → поддержка лютеиновой фазы → диагностика беременности.

Показатели эффективности программ ВРТ:

- Биохимическая беременность;

- Частота имплантации (отношение числа визуализированных плодных яиц к числу перенесенных эмбрионов, %);

- Клиническая беременность;

- Клиническая беременность с сердечной деятельностью плода;

- Частота родов;

- Частота родов живым ребенком.

Факторы, влияющие на эффективность программ ВРТ:

Возраст женщины: эффективность программ ВРТ значительно снижается с увеличением возраста пациентки и после 40 лет не превышает 10%, после 43-летнего возраста приближается к нулевой отметке.

Количество протоколов ЭКО в анамнезе: вероятность родов в результате лечения бесплодия методами ВРТ снижается увеличением числа неудачных циклов.

Паритет: эффективность программ ВРТ выше, если у пациентки были роды в анамнезе.

Индекс массы тела: (оптимальный ИМТ 19-30).

Образ жизни: курение одного из партнеров, избыточное употребление кофеина.

женщинам старше 35 лет, независимо от Длительности бесплодия и его причины, целесообразно предлагать программы ВРТ, как наиболее эффективный метод достижения беременности.

Осложнения в программах ВРТ:

- Многоплодная беременность;

- Синдром гиперстимуляции яичников;

- Внематочная и гетеротопическая беременность;

- Кровотечения, связанные с пункцией фолликулов яичников;

- Аллергические реакции на применяемые препараты; перекрут яичника;

- Инфекционные осложнения.

64. Внутриматочная контрацепция: показания, противопоказания, осложнения.

Внутриматочная контрацепция – использование для контрацепции небольших гибких устройств, сделанных из металла и/или пластика, которые вводятся и удаляются специально обученным специалистом (в России - только врач) в полость матки.

Внутриматочная контрацепция известна с древнейших времен. Развитие её связано с предложением Рихтера (1909) вводить в полость матки кольцо из натурального шелка. В дальнейшем ВМК постоянно совершенствовались.

В 1930-е годы изобретены контрацептивы из серебра и золота (Графенберг, 1931). В 1960-е годы создана ВМК спиралевидной формы из полиэтилена, названная петлей Липпса. Позже ее применение было запрещено к использованию в связи с высокой частотой осложнений, но фразеологизм «установить спираль» до сих пор широко распространен. С 1970-1980-х годов стали широко применять медьсодержащие ВМК, а позже - медикаментозные ВМК с прогестероном.

Метод ВМК не зависит от пользователя и защищает от незапланированной беременности в течение значительно более длительного времени. Это наиболее популярный метод обратимой контрацепции в мире: 15% замуж них женщин репродуктивного возраста пользуются ВМК.

Индекс

Перля (это число беременностей,

возникших у 100 женщин, предохранявшихся

тем или иным способом в течение года)

составляет 0,6-0,8 для инертных ВМК, а для

прогестинсодержащих - 0,1-0,3.

Индекс

Перля (это число беременностей,

возникших у 100 женщин, предохранявшихся

тем или иным способом в течение года)

составляет 0,6-0,8 для инертных ВМК, а для

прогестинсодержащих - 0,1-0,3.

Механизм действия ВМК:

тормозят процесс оплодотворения яйцеклетки;

тормозят миграцию сперматозоидов из влагалища в фаллопиевы трубы;

ускоряют переход оплодотворенной яйцеклетки через фаллопиевы трубы и ее попадание в матку;

вызывают лизис бластоцисты и/или препятствуют имплантации вследствие развития местных воспалительных процессов – увеличивают образование местных простагландинов;

ВМК, содержащие левоноргестрел, имеют все дополнительные свойства гормональной контрацепции, приводят к атрофии эндометрия при их длительном применении.

Продолжительность контрацептивного эффекта ВМК определяется количеством лечебного компонента (медь, серебро или гормоны) в структуре внутриматочного средства, но в большинстве случаев ограничивается пятью годами.

![]()

Преимущества метода внутриматочной контрацепции (ВМК):

• высокая эффективность;

• немедленный контрацептивный эффект;

• долговременное использование;

• отсутствие связи с половым актом;

• конфиденциальность; низкая стоимость;

• быстрое восстановление фертильности после извлечения.

Для прогестинсодержащих ВМК дополнительным преимуществом явля ется возможность лечебного воздействия: они уменьшают менструальные боли и менструальное кровотечение, оказывают лечебный эффект при дисменорее, масталгии, гиперпластических процессах эндометрия. Медьсодержащие ВМК не обладают гормональными эффектами. Могут быть хорошим вариантом для женщин, у которых различные заболевания препятствуют использованию гормональных методов или не готовым применению необратимых методов, но желающим использовать длительную контрацепцию.

Показания: ВМК рекомендуются рожавшим женщинам, не планирующим беременность как минимум в течение года, при отсутствии риска заболеваний, передающихся половым путем.

Метод внутриматочной контрацепции противопоказан женщинам:

• Перенесшим в последние 3 мес. ИППП или имеющих риск заражения ИППП (несколько сексуальных партнеров и/или частые ИППП в прошлом);

• Применение ВМК нерожавшим женщинам следует ограничить;

• С кровянистыми выделениями неясной этиологии (до установления диагноза);

• С сужением цервикального канала;

• С врожденными аномалиями половых путей или доброкачественными опухолями матки, значительно деформирующими ее полость;

• Больным раком половых органов или со злокачественной трофобластической опухолью;

• С установленным туберкулезом половых органов. Применение ВМК нерожавшим женщинам следует ограничить.

К недостаткам (осложнениям) метода относятся:

• Усиление менструальных выделений и болей в первые несколько месяцев при применении медьсодержащих ВМК;

• Возможность спонтанной экспульсии и перфорации в момент введения;

• Увеличение риска ВЗОМТ с последующим бесплодием;

• Введение и удаление ВМК требует посещения гинеколога.

65. Гормональная контрацепция. Классификация. Показания. Противопоказания. Осложнения.

Гормональная контрацепция — использование гормональных средств с целью предотвращения нежелательной беременности.

В настоящее время гормональная контрацепция, основанная на использовании синтетических аналогов женских половых гормонов, является одним из наиболее эффективных методов предупреждения нежелательной беременности.

Классификация:

В зависимости от состава среди современных гормональных контрацептивов выделяют:

• комбинированные гормональные контрацептивы;

• чисто прогестиновые контрацептивы.

В зависимости от метода введения гормональные контрацептивы под разделяют:

• на пероральные (КОК, мини-пили);

• инъекционные (депо-провера);

• подкожные имплантаты (капсулы или распадающиеся гранулы);

• внутриматочные гормональные рилизинг-системы (мирена);

• влагалищное кольцо;

• накожный пластырь.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комбинированные гормональные оральные контрацептивы (КОК):

Контрацептивный эффект КОК обеспечивается:

• подавлением овуляции в результате ингибирующего влияния на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему:

• сгущением шеечной слизи;

• изменением эндометрия, препятствующим имплантации плодного яйца.

Основные свойства КОК:

Благоприятные:

• высокая эффективность при правильном приеме (индекс Перля 0,1-5);

• предохранение от внематочной беременности;

• обратимость эффекта (фертильность восстанавливается в первом цикле);

• безопасность для большинства женщин – могут быть использованы женщинами любого возраста, рожавшими и нерожавшими;

• обладают рядом неконтрацептивных лечебных эффектов: защищают от развития рака яичников и эндометрия; уменьшают риск развития доброкачественных опухолей молочной железы и кист яичников (монофазные препараты), анемии и других состояний; обеспечивают некоторую защиту от ВЗОМТ; некоторые КОК обладают дополнительными антиандрогенным и антиминералокортикоидным эффектами;

• сохраняют фолликулярный пул женщины;

• могут быть использованы как средство экстренной контрацепции в случае незащищенного полового акта.

Неблагоприятные (осложнения):

• во время приема КОК возможны тошнота, головокружение, болезненность молочных желез или головная боль, а также мажущие или умеренные кровянистые выделения (обычно прекращаются через 2-3 цикла);

• побочные эффекты - нарушения менструального цикла, аменорея, тошнота - встречаются редко;

• не рекомендуются кормящим грудью женщинам, так как влияют на количество и качество грудного молока.

Побочные эффекты и осложнения бывают эстроген- и гестагензависимыми. Побочные реакции развиваются через 3-6 мес после приема препарата и заключаются в утомляемости, раздражительности, депрессии, появлении акне, увеличении массы тела, снижении либидо, появлении мажущих или умеренных кровянистых выделений из половых путей/задержках менструации, повышении АД.

К серьезным осложнениям применения КОК относятся тромбоэмболические явления, нарушения углеводного и жирового обмена, повышенный риск инфаркта миокарда и сосудистых заболеваний, особенно у курящих женщин старше 35 лет.

Использование КОК противопоказано (ВОЗ, 2009):

• при возможной беременности;

• кормящим грудью ребенка младше 6 мес;

• раньше 21 дня после родов, даже если женщина не кормит грудью;

• курящим женщинам старше 35 лет;

• женщинам, имеющим несколько факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний;

• при АД выше 180/110 мм рт.ст.;

• при эпизодах тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легких в анамнезе;

• при заболеваниях сердца, печени или желчного пузыря;

• женщинам старше 35 лет с мигренеподобными головными болями;

• женщинам моложе 35 лет с мигренеподобными головными болями, если им предшествует аура;

• больным раком молочной железы в настоящее время или в прошлом (хотя нет точных доказательств того, что низкодозированные КОК повы шают риск развития рака молочной железы);

• при сахарном диабете, осложненном сосудистыми нарушениями (нефропатией, ретинопатией, нейропатией и др.);

• при сахарном диабете в анамнезе более 20 лет;

• женщинам, принимающим рифампицин или некоторые противосудорожные препараты.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чисто прогестиновые контрацептивы (таблетки мини-пили, импланты и др.):

Основные механизмы действия контрацептивов этой группы:

• сгущение цервикальной слизи, что препятствует проникновению сперматозоидов;

• изменение структуры эндометрия, что затрудняет имплантацию;

• снижение сократительной активности маточных труб;

• подавление овуляции.

Эффективность КОК и мини-пили одинакова, если соблюдать режим приема препарата.

Показания: Мини-пили являются методом выбора для кормящих грудью женщин.

К недостаткам (осложнениям) метода относятся: нарушения менструального цикла в виде нерегулярных и продолжительных мажущих или обильных кровянистых выделений, иногда развивается аменорея, через несколько месяцев после введения препарата возможно некоторое увеличение массы тела. При риске заражения ИППП необходимо дополнительно использовать презервативы.

66. Современные методы искусственного прерывания беременности.

Аборт – прерывание беременности до срока жизнеспособности плода, т.к. плод считается жизнеспособным с 22 недель беременности, то к абортам относятся все случаи прерывания беременности до 21 недели включительно.

Искусственный аборт – насильственное прерывание беременности до 21 недели с помощью различных методов.