- •Понятие об антенатальном, перинатальном и неонатальном периодах.

- •2.Особенности адаптации новорожденных, пограничные состояния периода новорожденности.

- •3.Кардиореспираторная адаптация новорожденного. Механизм первого вдоха. Транзиторная гипервентиляция и особенности акта дыхания в раннем неонатальном периоде.

- •Расправление лёгких

- •Кардиореспир.Адаптация:

- •4. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторная убыль массы тела, транзиторные нарушения теплового баланса новорожденных.

- •5. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения кожи новорожденных, транзиторные особенности функции почек.

- •Транзиторные особенности функции почек.

- •6. Физиологическая и конъюгационная желтуха новорождѐнных: клинические и лабораторные критерии.

- •7. Гипоксия плода и новорождѐнного – причины и факторы риска, патогенез и патологическая физиология, диагностика на антенатальном этапе.

- •Этиология и патогенез

- •8. Оценка степени тяжести гипоксии при рождении, шкала Апгар. Протокол первичной реанимационной помощи в родильном зале.

- •9. Протокол интенсивной терапии и принципы выхаживания новорождѐнных после перенесѐнной гипоксии. Современные технологии на этапах выхаживания новорождѐнных.

- •10.Организация работы родильного дома: вакцинация, неонатальный скрининг.

- •11.Вскармливание новорожденных в родильном доме. Рекомендации воз, юнисеф по грудному вскармливанию. Преимущества грудного вскармливания.

- •Рекомендации воз по грудному вскармливанию

- •Преимущества грудного вскармливания для здоровья грудных детей и матерей

- •12.Недоношенность: критерии, степени, признаки, причины. Оценка гестационного возраста (по антропометрическим параметрам, морфофункциональной зрелости по шкале Боллард).

- •1. Социально-экономические факторы:

- •2. Социально-биологические факторы:

- •3. Клинические факторы:

- •4. Экстракорпоральное оплодотворение

- •Оценка гестационного возраста.

- •13.Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. Особенности адаптации и перинатальной патологии. Современные технологии на этапах выхаживания.

- •14.Задержка внутриутробного развития: причины, клинические варианты, степени тяжести. Особенности адаптации и течения перинатальной патологии новорождѐнных с звур, прогноз.***

- •15.Респираторный дистресс-синдром 1 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •Всем этим процессам способствуют:

- •Частота бгм повышена у детей с:

- •Диагностика:

- •1.Физикальное исследование

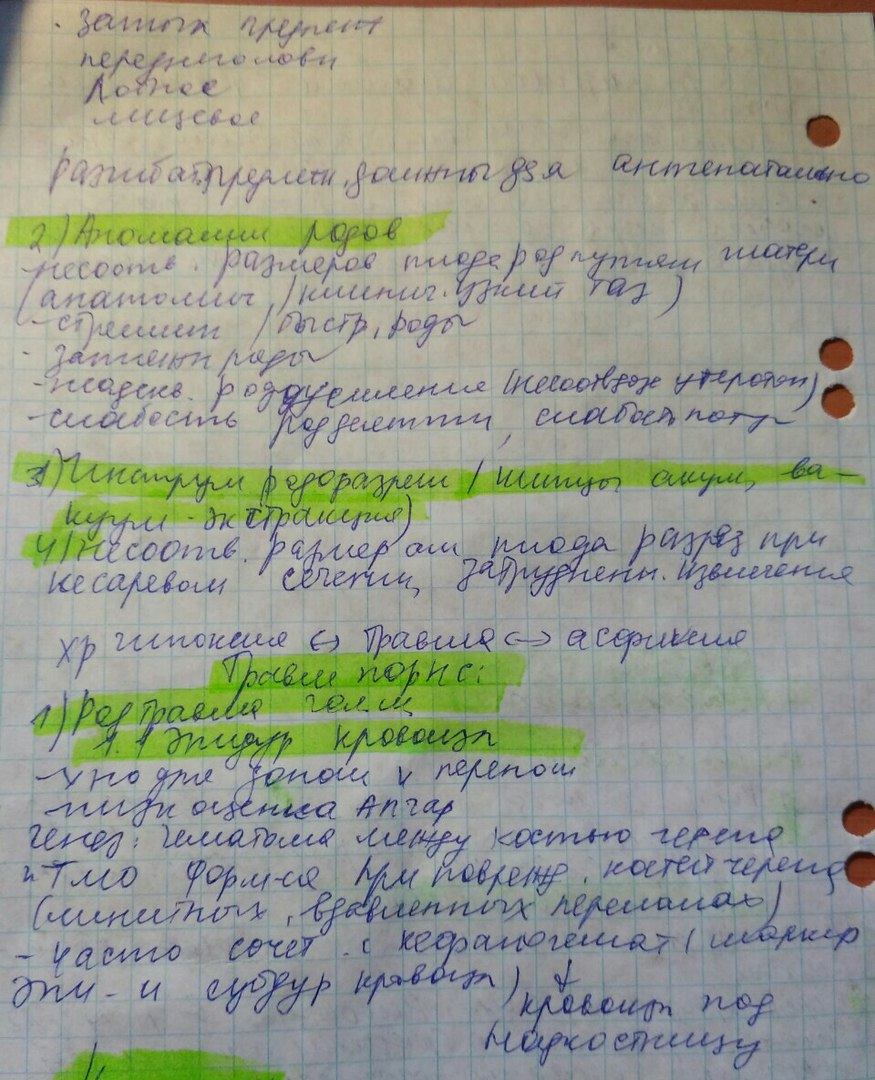

- •16.Респираторный дистресс-синдром 2 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •17.Аспирационные синдромы, понятие, причины и факторы риска.

- •Этиология сам

- •18.Мекониальная аспирация: причины и факторы риска, патогенез, клиническая картина, осложнения, диагностика, особенности первичной реанимационной помощи в родильном зале, лечение,

- •1)Немедикаментозное лечение.

- •19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

- •20. Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорождѐнных по резус-фактору. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •1. Групповая и резус принадлежность крови матери и ребенка.

- •2. Общий анализ крови. Для гбн характерны:

- •4. Серологические тесты:

- •21.Гемолитическая болезнь новорожденного по системе ав0: причины, патогенез, клинические формы.

- •22.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорожденного по системе аво. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •1. Групповая и резус принадлежность крови матери и ребенка.

- •2. Общий анализ крови. Для гбн характерны:

- •4. Серологические тесты:

- •23.Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, профилактика, лечение.

- •25.Классификация перинатальных поражений цнс, периоды и характерные клинические синдромы.

- •Классификация:

- •Период новорожденности

- •Клинические синдромы острого и восстановительного периодов поражений цнс у новорожденных и детей раннего возраста

- •2.Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

- •6.Синдром вегетативно-висцеральных дисфункций

- •7.Синдром минимальной мозговой дисфункции.

- •8.Церебрастенический синдром

- •Исход болезни

- •26.Перинатальные поражения цнс гипоксического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •27.Церебральная ишемия: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о перивентрикулярной лейкомаляции. Диагностика, лечение.

- •Патогенез:

- •Церебральная ишемия I степени (лёгкая)

- •Церебральная ишемия II степени (средней тяжести)

- •Церебральная ишемия III степени (тяжёлая)

- •2 Основных признака:

- •28.Внутрижелудочковые кровоизлияния: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о геморрагическом паренхиматозном инфаркте. Диагностика, лечение.

- •Внутрижелуд0чк0в0е кровоизлияние I степени

- •Внутрижелуд0чк0в0е кровоизлияние II степени

- •Внутрижелудочковое кровоизлияние III степени

- •29.Методы диагностики и принципы интенсивной терапии перинатальных поражений цнс гипоксического генеза.

- •1.Респираторная поддержка

- •30.Перинатальные поражения цнс травматического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •31.Родовая травма головного мозга: эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияния, клинические синдромы, особенности течения, диагностика, лечение. Понятие о кефалогематоме.

- •Эпидуральное кровоизлияние

- •Субдуральное кровоизлияние

- •Субарахноидальное кровоизлияние

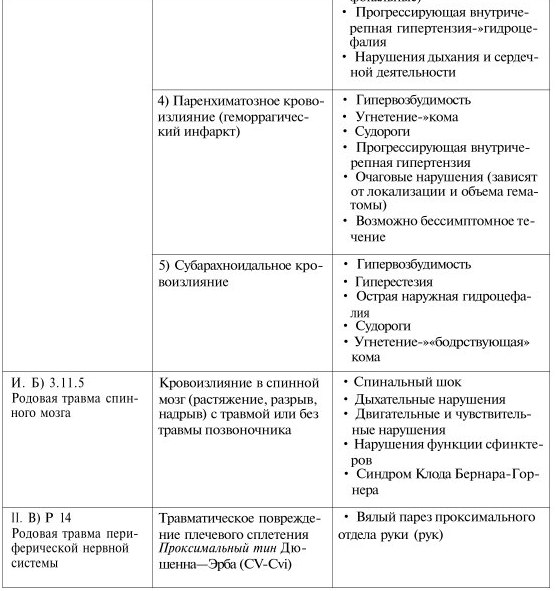

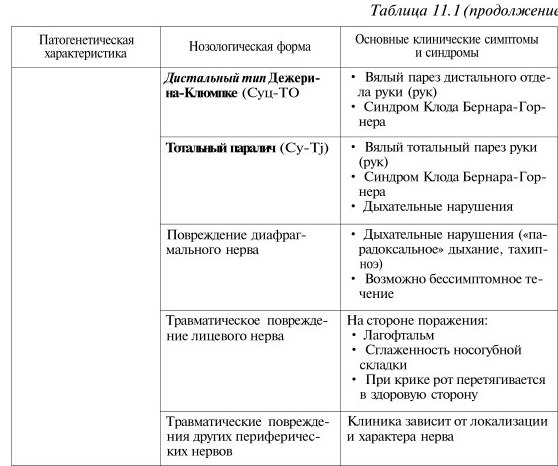

- •32.Родовая травма спинного мозга: клинические формы в зависимости от уровня поражения спинного мозга, особенности течения, диагностика, лечение. Повреждение позвоночника и спинного мозга

- •33.Травматические поражения периферической нервной системы, принципы диагностики и лечения.

- •Лечение родовой травмы новорожденных

- •35.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи новорожденных: везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, пузырчатка, флегмона.

- •Пузырчатка новорождённых

- •Эксфолиативный дерматит риттера

- •Некротическая флегмона новорождённого

- •36.Воспалительные заболевания пупочной ранки и пупочных сосудов.

- •37.Пневмонии новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •38.Бактериальные менингиты новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •39.Врожденная цитомегаловирусная инфекция: этиология, клинический симптомокомплекс и особенности у новорожденных при первичной и вторичной цмви у беременных, диагностика, лечение.

- •Диагностика врожденной цмви в антенатальном периоде

- •Показания к обследованию, определяющиеся результатами инструментальных исследований (ультразвуковые признаки цмви плода):

- •Лечение:

- •Этиотропная терапия

- •40.Врожденная герпетическая инфекция: этиология, клинические формы и особенности течения, диагностика, лечение.

- •41.Врожденная краснуха: этиология, клинический симптомокомплекс. Особенности ведения беременных, контактных по краснухе.

- •42.Врожденный токсоплазмоз: этиология, клинический симптомокомплекс, диагностика, особенности лечения в неонатальном периоде.

- •1. Этиотропная терапия:

- •2.Симптоматическая терапия:

- •43.Этиология и факторы риска, классификация неонатального сепсиса, патогенез – понятие о системной воспалительной реакции.

- •44.Клиническая картина неонатального сепсиса (понятие о полиорганной недостаточности и септическом шоке), особенности врожденной и нозокомеальной форм.

- •45.Принципы и современные методы диагностики неонатального сепсиса.

- •46.Причины и факторы риска наследственных и врожденных заболеваний. Понятие об эмбрио- и фетопатиях.

- •Периодизация киматогенеза

- •Этиология гамето- и киматопатий

- •Классификация пороков развития органов

- •I. Этиологическая классификация

- •III. Количество пороков

- •IV. Механизм развития

- •V. Характер морфологических изменений

- •Морфологические особенности фетопатий

- •47.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения врожденного гипотиреоза.

- •По степени тяжести первичный гипотиреоз подразделяют на:

- •Этиология:

- •Клинические синдромы:

- •Симптоматика вг у новорожденных и грудных детей:

- •48.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения фенилкетонурии. Фенилкетонурия

- •Рабочая классификация фку:

- •Клиника:

- •Лечение классической фку:

- •49.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения галактоземии. Галактоземия

- •Классификация:

- •Типичные проявления 1 типа:

- •Диагностика- неонатальные скрининг:

- •Лечение:

- •50.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения адреногенитального синдрома. Врожденная дисфункция коры надпочечников:

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение: препаратом выбора для лечения детей с вдкн является таблетированный гидрокортизон

- •1.Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) – эпидемиология,

- •Неспецифический язвенный колит (як)

30.Перинатальные поражения цнс травматического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

Родовая травма нервной системы — механическое повреждение в процессе родов костей черепа, оболочек, сосудов, паренхимы головного или спинного мозга и периферических нервов.

В основе механизма повреждения нервной системы плода лежат травматические воздействия вследствие неадекватной тактики акушерской помощи при аномальном предлежании и/или патологическом течении интранатального периода.

К внутричерепной родовой травме относятся внутричерепные кровоизлияния: эпидуральные, субдуральные, первичные субарахноидальные, внутрижелудочковые, паренхиматозные (внутримозговые, внутримозжечковые).

31.Родовая травма головного мозга: эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияния, клинические синдромы, особенности течения, диагностика, лечение. Понятие о кефалогематоме.

Кефалогематома (наружная) — кровоизлияние под надкостницу. Ограничена размерами одной кости, по периметру пальпируется костный валик.

При бимануальной пальпации определяется флюктуация

Эпидуральное кровоизлияние

Эпидуральное кровоизлияние (гематома) — кровоизлияние, возникающее из венозных сосудов расположенных между надкостницей и внутренней поверхностью покровных костей черепа (чаще теменных).

Встречается преимущественно у доношенных и переношенных новорождённых, почти всегда сочетается с линейными переломами костей черепа. Встречается с частотой около 2% среди всех внутричерепных кровоизлияний.

Этиология

Предрасполагающими факторами являются:

• несоответствие родовых путей размерам головы плода;

• патологические виды предлежания;

• первые роды;

• акушерские пособия;

• инструментальное родоразрешение.

Клиника:

Основная клиническая картина развивается после бессимптомного периода (светлого промежутка) длительностью от нескольких часов до нескольких суток жизни (в зависимости от интенсивности кровотечения).

Основные клинические симптомы:

*гипервозбудимость;

• внутричерепная гипертензия;

•генерализованные судороги с очаговым компонентом, реже изолированные парциальные неонатальные судороги;

• расширение зрачка, птоз и отклонение глазного яблока латерально на стороне гематомы (расходящееся косоглазие). Иногда сочетается с кефалогематомой на стороне эпидурального кровоизлияния.

Лабораторные исследования

Нарушения метаболизма при изолированной эпидуральной гематоме не типичны.

Инструментальные исследования

СМЖ — неинформативна, проведение спинномозговой пункции опасно из-за риска вклинения ствола мозга.

НСГ — малоинформативна, зависит от локализации и объёма гематомы.

КТ — лентовидной формы высокоплотное образование между твёрдой мозговой оболочкой и покровными костями черепа. В ряде случаев область гематомы имеет форму «двояковыпуклой линзы», прилегающей к покровным костям черепа.

ДГ - неинформативна.

Субдуральное кровоизлияние

Кровоизлияние, возникающее между твёрдой и мягкой мозговыми оболочками (мягкой и паутинной).

Чаще у доношенных свыше 4000 г и переношенных новорождённых.

Двустороннее субдуральное кровоизлияние возникает в 40% случаев.

Субдуральное кровоизлияние вследствие разрывов дупликатур твёрдой мозговой оболочки и крупных вен является самым частым видом внутричерепной родовой травмы.

КЛАССИФИКАЦИЯ

В зависимости от источника кровотечения субдуральное кровоизлияние обнаруживают над поверхностью больших полушарий, в верхней продольной щели, на основании полушарий, а также в задней черепной ямке.

В зависимости от локализации кровоизлияния выделяют: супратенториальные (расположенные над намётом мозжечка) или гематомы полушарной локализации: и субтенториальные/инфратенториальные (расположенные под намётом мозжечка) в задней черепной ямке.

ЭТИОЛОГИЯ

Предрасполагающими факторами являются:

• крупные размеры плода;

• первые быстрые или стремительные роды;

• трудные роды с использованием полостных акушерских щипцов;

• ножное или ягодичное предлежание.

ПАТОГЕНЕЗ

В процессе родов на плод действуют разнонаправленные силы: с одной стороны — давление дна и стенок (тела) матки, продвигающие плод по родовому канал} с другой — мягкие и костные части родового канала, препятствующие продвижению плода. Определённое значение имеют активные движения самого плода или их имитация при акушерской помощи.

При головном предлежании, продвигаясь в полости малого таза, голова совершает поворот («ввинчивается в таз») и подвергается конфигурации. При этом происходит смещение костей черепа относительно друг друга, и голова принимает форму, облегчающую прохождение её по родовому каналу.

Решающее значение при этом имеют скорость деформации черепа и её выраженность. Если конфигурация совершается в определённых пределах и не слишком быстро, повреждение не возникает. В противном случае образуются разрывы швов, переломы костей черепа, разрывы вен. В патогенезе наиболее частой внутричерепной

родовой травмы — разрыва намёта мозжечка - главную роль играет «ввинчивание» головы в полость таза. При этом происходит чрезмерное смешение правой и левой половин головы и, в частности, пирамид височных костей что сопровождается перерастяжением натянутого между ними намёта мозжечка и его надрыв или разрыв. Особый риск представляют асинклитические вставления головы. Определённую роль в возникновении повреждения играет быстрое или значительное изменение краниокаудального и лобнозатылочного размеров головы. Происходящее при этом

натяжение серпа большого мозга приводит к стягиванию намёта мозжечка вверх, разрыву серпа и двустороннему повреждению намёта мозжечка.

При тазовых предлежаниях, когда необходимо быстро извлечь плод, вероятность родовой травмы головы в три раза выше, чем при головных предлежаниях.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Субдуральные кровоизлияния, расположенные над большими полушариями и возникающие интранатально, клинически сразу не проявляются, в таких случаях говорят о наличии «светлого промежутка», длительность которого варьирует от 24 ч до нескольких суток и даже недель после рождения.

В большинстве случаев первые симптомы субдурального кровоизлияния появляются уже спустя несколько часов после рождения.

●К ранним проявлениям субдурального кровоизлияния относят

• признаки внутричерепной гипертензии;

• выраженная конъюгационная гипербилирубинемия;

• ранняя постгеморрагическая анемия.

●На начальных стадиях в клинической картине субдурального кровоизлияния

превалируют:

• тахипноэ;

• тахикардия;

• тремор конечностей;

• возбуждение;

• срыгивания или рвота;

• выбухание большого родничка;

• расхождение черепных швов;

• постепенно или резко возникающее нарушение уровня бодрствования (сознания).

●Очаговые неврологические нарушения, развивающиеся в первые 72 ч жизни:

гемипарез (на стороне, противоположной гематоме);

• отклонение глаз в сторону, противоположную гемипарезу («глаза смотрят» на гематому);

• расширение зрачка на стороне повреждения;

• фокальные (очаговые) судороги.

ДИАГНОСТИКА

Лабораторные исследования

Нарушения метаболизма при изолированной субдуральной гематоме полушарной конвекситальной) локализации не типичны.

Инструментальные исследования

Трансиллюминация черепа — доступный и информативный метод диагностики, определяется ограниченный очаг пониженного свечения над гематомой.

НСГ — при малых и плоских субдуральных гематомах конвекситальной локализации, малоинформативна. При значительных по размерам кровоизлияниях отмечаются признаки сдавления гомолатерального полушария и смещение срединных структур в сторону, противоположную очагу.

КТ, МРТ — наиболее информативные методы диагностики субдурального кровоизлияния над полушарной локализации. Кровоизлияние визуализируется в виде «серпообразной» зоны повышенной плотности, прилежащей к своду черепа.

ДГ — снижение скорости кровотока в средней мозговой артерии на стороне гематомы.

СМЖ — изменения малоспецифичны, спинномозговую пункцию следует проводить с большой осторожностью вследствие высокого риска вклинения миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие либо височной доли в вырезку намёта мозжечка.