- •Понятие об антенатальном, перинатальном и неонатальном периодах.

- •2.Особенности адаптации новорожденных, пограничные состояния периода новорожденности.

- •3.Кардиореспираторная адаптация новорожденного. Механизм первого вдоха. Транзиторная гипервентиляция и особенности акта дыхания в раннем неонатальном периоде.

- •Расправление лёгких

- •Кардиореспир.Адаптация:

- •4. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторная убыль массы тела, транзиторные нарушения теплового баланса новорожденных.

- •5. Пограничные состояния периода новорожденности: транзиторные изменения кожи новорожденных, транзиторные особенности функции почек.

- •Транзиторные особенности функции почек.

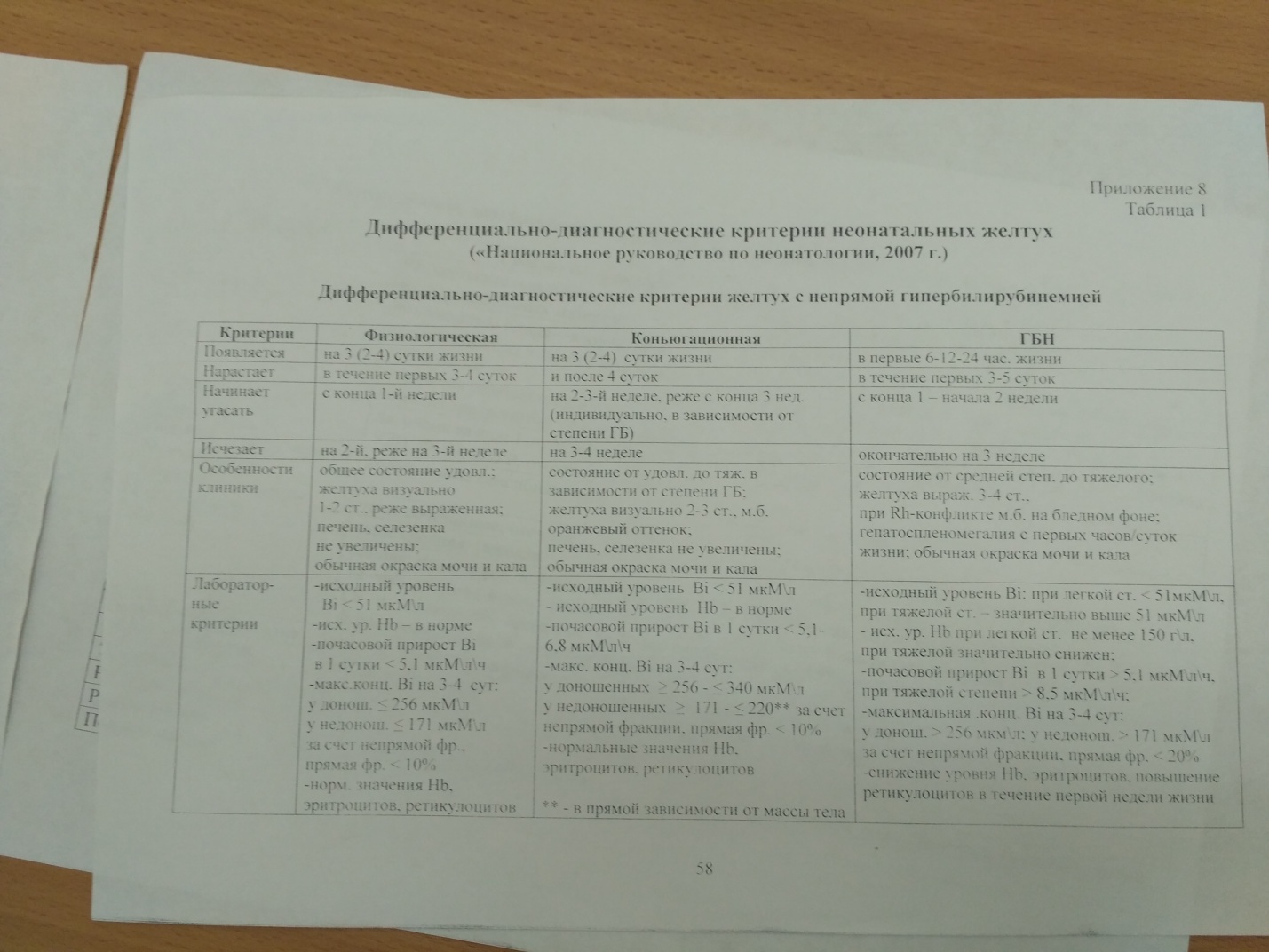

- •6. Физиологическая и конъюгационная желтуха новорождѐнных: клинические и лабораторные критерии.

- •7. Гипоксия плода и новорождѐнного – причины и факторы риска, патогенез и патологическая физиология, диагностика на антенатальном этапе.

- •Этиология и патогенез

- •8. Оценка степени тяжести гипоксии при рождении, шкала Апгар. Протокол первичной реанимационной помощи в родильном зале.

- •9. Протокол интенсивной терапии и принципы выхаживания новорождѐнных после перенесѐнной гипоксии. Современные технологии на этапах выхаживания новорождѐнных.

- •10.Организация работы родильного дома: вакцинация, неонатальный скрининг.

- •11.Вскармливание новорожденных в родильном доме. Рекомендации воз, юнисеф по грудному вскармливанию. Преимущества грудного вскармливания.

- •Рекомендации воз по грудному вскармливанию

- •Преимущества грудного вскармливания для здоровья грудных детей и матерей

- •12.Недоношенность: критерии, степени, признаки, причины. Оценка гестационного возраста (по антропометрическим параметрам, морфофункциональной зрелости по шкале Боллард).

- •1. Социально-экономические факторы:

- •2. Социально-биологические факторы:

- •3. Клинические факторы:

- •4. Экстракорпоральное оплодотворение

- •Оценка гестационного возраста.

- •13.Анатомо-физиологические особенности недоношенных новорожденных. Особенности адаптации и перинатальной патологии. Современные технологии на этапах выхаживания.

- •14.Задержка внутриутробного развития: причины, клинические варианты, степени тяжести. Особенности адаптации и течения перинатальной патологии новорождѐнных с звур, прогноз.***

- •15.Респираторный дистресс-синдром 1 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •Всем этим процессам способствуют:

- •Частота бгм повышена у детей с:

- •Диагностика:

- •1.Физикальное исследование

- •16.Респираторный дистресс-синдром 2 типа: этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика, лечение и алгоритм выхаживания недоношенных новорожденных.

- •17.Аспирационные синдромы, понятие, причины и факторы риска.

- •Этиология сам

- •18.Мекониальная аспирация: причины и факторы риска, патогенез, клиническая картина, осложнения, диагностика, особенности первичной реанимационной помощи в родильном зале, лечение,

- •1)Немедикаментозное лечение.

- •19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

- •20. Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорождѐнных по резус-фактору. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •1. Групповая и резус принадлежность крови матери и ребенка.

- •2. Общий анализ крови. Для гбн характерны:

- •4. Серологические тесты:

- •21.Гемолитическая болезнь новорожденного по системе ав0: причины, патогенез, клинические формы.

- •22.Диагностика, тактика ведения и лечения гемолитической болезни новорожденного по системе аво. Показания к заменному переливанию крови, принципы заменного переливания крови.

- •1. Групповая и резус принадлежность крови матери и ребенка.

- •2. Общий анализ крови. Для гбн характерны:

- •4. Серологические тесты:

- •23.Геморрагическая болезнь новорожденного: этиология, патогенез, клинические формы, диагностика, профилактика, лечение.

- •25.Классификация перинатальных поражений цнс, периоды и характерные клинические синдромы.

- •Классификация:

- •Период новорожденности

- •Клинические синдромы острого и восстановительного периодов поражений цнс у новорожденных и детей раннего возраста

- •2.Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

- •6.Синдром вегетативно-висцеральных дисфункций

- •7.Синдром минимальной мозговой дисфункции.

- •8.Церебрастенический синдром

- •Исход болезни

- •26.Перинатальные поражения цнс гипоксического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •27.Церебральная ишемия: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о перивентрикулярной лейкомаляции. Диагностика, лечение.

- •Патогенез:

- •Церебральная ишемия I степени (лёгкая)

- •Церебральная ишемия II степени (средней тяжести)

- •Церебральная ишемия III степени (тяжёлая)

- •2 Основных признака:

- •28.Внутрижелудочковые кровоизлияния: степени тяжести, клинические синдромы, понятие о геморрагическом паренхиматозном инфаркте. Диагностика, лечение.

- •Внутрижелуд0чк0в0е кровоизлияние I степени

- •Внутрижелуд0чк0в0е кровоизлияние II степени

- •Внутрижелудочковое кровоизлияние III степени

- •29.Методы диагностики и принципы интенсивной терапии перинатальных поражений цнс гипоксического генеза.

- •1.Респираторная поддержка

- •30.Перинатальные поражения цнс травматического генеза: причины и факторы риска, патогенез.

- •31.Родовая травма головного мозга: эпидуральное, субдуральное, субарахноидальное кровоизлияния, клинические синдромы, особенности течения, диагностика, лечение. Понятие о кефалогематоме.

- •Эпидуральное кровоизлияние

- •Субдуральное кровоизлияние

- •Субарахноидальное кровоизлияние

- •32.Родовая травма спинного мозга: клинические формы в зависимости от уровня поражения спинного мозга, особенности течения, диагностика, лечение. Повреждение позвоночника и спинного мозга

- •33.Травматические поражения периферической нервной системы, принципы диагностики и лечения.

- •Лечение родовой травмы новорожденных

- •35.Инфекционно-воспалительные заболевания кожи новорожденных: везикулопустулез, эксфолиативный дерматит, пузырчатка, флегмона.

- •Пузырчатка новорождённых

- •Эксфолиативный дерматит риттера

- •Некротическая флегмона новорождённого

- •36.Воспалительные заболевания пупочной ранки и пупочных сосудов.

- •37.Пневмонии новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •38.Бактериальные менингиты новорожденных: классификация, этиология, клиническая картина, диагностика, лечение.

- •39.Врожденная цитомегаловирусная инфекция: этиология, клинический симптомокомплекс и особенности у новорожденных при первичной и вторичной цмви у беременных, диагностика, лечение.

- •Диагностика врожденной цмви в антенатальном периоде

- •Показания к обследованию, определяющиеся результатами инструментальных исследований (ультразвуковые признаки цмви плода):

- •Лечение:

- •Этиотропная терапия

- •40.Врожденная герпетическая инфекция: этиология, клинические формы и особенности течения, диагностика, лечение.

- •41.Врожденная краснуха: этиология, клинический симптомокомплекс. Особенности ведения беременных, контактных по краснухе.

- •42.Врожденный токсоплазмоз: этиология, клинический симптомокомплекс, диагностика, особенности лечения в неонатальном периоде.

- •1. Этиотропная терапия:

- •2.Симптоматическая терапия:

- •43.Этиология и факторы риска, классификация неонатального сепсиса, патогенез – понятие о системной воспалительной реакции.

- •44.Клиническая картина неонатального сепсиса (понятие о полиорганной недостаточности и септическом шоке), особенности врожденной и нозокомеальной форм.

- •45.Принципы и современные методы диагностики неонатального сепсиса.

- •46.Причины и факторы риска наследственных и врожденных заболеваний. Понятие об эмбрио- и фетопатиях.

- •Периодизация киматогенеза

- •Этиология гамето- и киматопатий

- •Классификация пороков развития органов

- •I. Этиологическая классификация

- •III. Количество пороков

- •IV. Механизм развития

- •V. Характер морфологических изменений

- •Морфологические особенности фетопатий

- •47.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения врожденного гипотиреоза.

- •По степени тяжести первичный гипотиреоз подразделяют на:

- •Этиология:

- •Клинические синдромы:

- •Симптоматика вг у новорожденных и грудных детей:

- •48.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения фенилкетонурии. Фенилкетонурия

- •Рабочая классификация фку:

- •Клиника:

- •Лечение классической фку:

- •49.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения галактоземии. Галактоземия

- •Классификация:

- •Типичные проявления 1 типа:

- •Диагностика- неонатальные скрининг:

- •Лечение:

- •50.Врожденные заболевания, диагностируемые с помощью неонатального скрининга. Клиническая картина, диагностика, принципы лечения адреногенитального синдрома. Врожденная дисфункция коры надпочечников:

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клиническая картина

- •Диагностика

- •Лечение: препаратом выбора для лечения детей с вдкн является таблетированный гидрокортизон

- •1.Воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона) – эпидемиология,

- •Неспецифический язвенный колит (як)

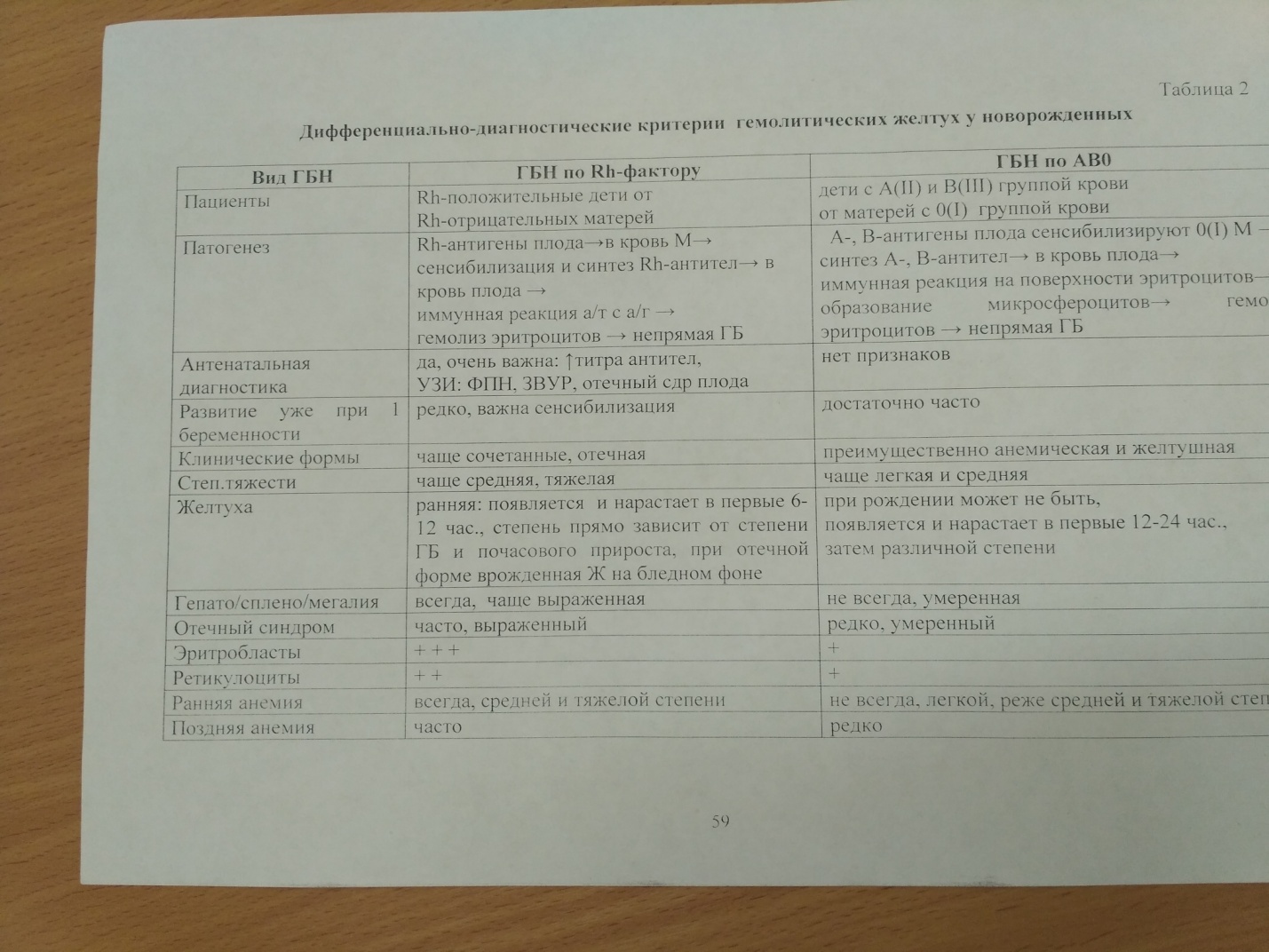

19.Гемолитическая болезнь новорожденного по резус-фактору: причины, патогенез, клинические формы.

Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН) – изоиммунная гемолитическая анемия, возникающая в случаях несовместимости крови матери и плода по эритроцитарным антигенам (АГ), при этом АГ локализуются на эритроцитах плода, а антитела (АТ) к ним вырабатываются в организме матери

Возникновение иммунологического конфликта:

*если на эритроцитах плода присутствуют антигены, отсутствующие на мембранах клеток у матери (наличие резус-положительного плода у резус-отрицательной беременной)

*вследствие групповой несовместимости у матери в большинстве случаев определяется O (I) группа крови, а у плода A (II) или (реже) B (III).

*Более редко ГБН- по другим групповым (Дафф, Келл, Кидд, Льюис, MNSs и т.д.) системам крови.

К попаданию эритроцитов плода в кровоток матери и возникновению иммунологического конфликта в случаях антигенной несовместимости по факторам крови предрасполагает предшествовавшая изосенсибилизация, вследствие абортов, выкидышей, внематочной беременности, родов, при которых иммунная система матери вырабатывает антитела к эритроцитарным антигенам. Если АТ относятся к иммуноглобулинам класса G (к подклассам IgG1, IgG3, IgG4) - они беспрепятственно проникают через плаценту. С увеличением их концентрации в крови повышается вероятность развития гемолитической болезни плода и новорожденного. Антитела подкласса IgG2 обладают ограниченной способностью трансплацентарного транспорта, антитела класса IgM, к которым относятся в том числе α- и β-агглютинины, не проникают через плаценту.

Реализация ГБН по резус-фактору происходит обычно при повторных беременностях, а развитие ГБН в результате конфликта по групповым факторам крови возможно уже при первой беременности. При наличии иммунологических предпосылок для реализации обоих вариантов ГБН чаще развивается по системе АВО. При этом возникновение гемолиза 9 Ассоциация неонатологов вследствие попадания в кровь ребенка II группы материнских анти-А- антител встречается чаще, чем при попадании в кровь ребенка III группы анти-В-антител. Однако в последнем случае проникновение анти-В-антител приводит к более тяжелому гемолизу, нередко требующему заменного переливания крови.

Тяжесть состояния ребенка и риск развития ядерной желтухи при ГБН по АВО-системе менее выражены по сравнению с ГБН по резус-фактору. Это объясняется тем, что групповые антигены А и В экспрессируются многими клетками организма, а не только эритроцитами, что приводит к связыванию значительного количества антител в некроветворных тканях и препятствует их гемолитическому воздействию

Классификация:

1. В зависимости от вида иммунологической несовместимости эритроцитов матери и плода, являющегося причиной ГБН, выделяют: несовместимость по резус-фактору; несовместимость по системе АВО (групповая несовместимость); несовместимость по редким факторам крови.

2. По ведущим клиническим проявлениям: отечная форма (гемолитическая анемия с водянкой); желтушная форма (гемолитическая анемия с желтухой); анемическая форма (гемолитическая анемия без желтухи и водянки).

Отечная форма ГБН представляет собой наиболее тяжелую форму ГБН. Анемическая форма ГБН (для которой не характерна патологическая желтуха и водянка) чаще всего соответствует легкой степени тяжести ГБН. Желтушная форма ГБН может различаться по степени выраженности желтухи - от легкой до тяжелой степени.

3. По наличию или отсутствию осложнений: осложненную форму (возможные осложнения: ядерная желтуха, синдром сгущения желчи, геморрагический синдром и другие состояния, требующие дополнительного патогенетического лечения); неосложненную форму.

Отечная форма ГБН - наиболее тяжелая форма, для которой с первых минут жизни ребенка характерны следующие признаки:

в момент извлечения часто выявляются желтушно окрашенные околоплодные воды, оболочки пуповины, первородная смазка;

отмечается наличие распространенных отеков, включающих анасарку, асцит, гидроперикард (соответствие отечному синдрому II-III степени);

выраженная бледность кожи и видимых слизистых; в части случаев - слабовыраженная желтуха; гепатомегалия и спленомегалия.

Большинство детей имеют низку оценку по шкале Апгар, в связи с наличием тяжелой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности большинству из них требует проведение комплекса первичных реанимационных мероприятий в родильном зале. Данная форма часто осложняется развитием ДВС-синдрома и шока.