Госпиталка

.pdfиспользовании строгой консервативной терапии. Остаточная функция почек составляет менее 5%. Консервативную терапию дополняют диализом и/или почечной трансплантацией

Регулярный гемодиализ при ХПН у детей необходимо начинать в стадиях III— IV при уровне креатинина в сыворотке крови более 0,528 ммоль/л и клиренсе эндогенного кретинина менее 10 мл/мин на 1,73 м2.

Гемодиализ проводят 2-3 раза в неделю по 3,5-4 ч. На фоне регулярных гемодиализов строгих ограничений белка в диете не требуется, но необходимо снижение количества жидкости и менее строгое ограничение натрия.

Трансплантация почки должна предусматриваться для больных с ХПН, находящихся на регулярном гемодиализе.

Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является одной из ведущих причин развития острой почечной недостаточности (ОПН) у детей. Он характеризуется триадой признаков: Кумбс-негативной гемолитической анемией с наличием фрагментированных эритроцитов (шизоцитов), тромбоцитопенией и ОПН. Указанные признаки являются составляющими тромботической микроангиопатии (ТМА) – распространенной окклюзии сосудов мелкого калибра тромбами, возникшими вследствие повреждения эндотелия. В результате поражения эндотелиальных клеток происходит механическое повреждение эритроцитов, активация агрегации тромбоцитов с образованием тромбов в микроциркуляторном русле, особенно в почках

Д+ (типичный) и не ассоциированный с диареей - Д- (спорадический или атипичный)

У детей частыми причинами гемолитико-уремического синдрома являются острая кишечная инфекция (90%) и инфекции верхних дыхательных путей (10 %).

Основное значение в развитии Д+ гемолитико-уремического синдрома имеет энтерогеморрагическая Е. coli, продуцирующая специфический шигаподобный веротоксин, способный избирательно повреждать эндотелиальные клетки сосудов почек и головного мозга.

Д- гемолитико-уремический синдром может быть постинфекционным, лекарственным, поствакцинальным, наследственным, связанным с системными заболеваниями соединительной ткани, идиопатическим. В 40% случаев развитие Д- гемолитико-уремического синдрома обусловлено респираторной инфекцией, возбудителем которой является S. pneumoniae, разрушающий мембраны эритроцитов, тромбоцитов и эндотелиоцитов с помощью фермента нейраминидазы. Вирусы ветряной оспы, ВИЧ, гриппа, ЭпштейнаБарра, Коксаки также могут быть причиной гемолитико-уремического синдрома.

Жалобы: предшествующий эпизод жидкого стула с примес последующим развитием слабости, анорексии, рвоты, резкой–

с элементами кожных геморрагий, уменьшение объема м интоксикации, связанные с ОПН, отечность,–макрогематурияиногда.

Для подтверждения типичного ГУС рекомендуется проведе основных исследований [2, 20]:

oОбщий анализ крови–анемия, тромбоцитопения, обнаружение ш в мазке;

o Биохимический анализ–креатинин,крови мочевина, лактатдегидр (ЛДГ), билирубин, трансаминазы, электролиты;

o Реакция Кумбса (прямая);

o С3 и С4 компоненты комплемента для исключения аГУС. o бак посев кала

oинструментальные исследования назначаются исходя из клинической симптоматики и необходимости дифференциальной диагностики с тем или иным заболеванием.

Типичный ГУС необходимо дифференцировать со следующими заболеваниями:

o Гемолитические анемии;

o Быстропрогрессирующий нефрит при системной красной волчанке;

o Острый тубулоинтерстициальный нефрит.

Лечение:

обязательное проведение расчета жидкости с ее ограничением и, наоборот, с компенсацией потерь со стулом, рвотой и сохран дегидратация может усугубить ишемическое повреждение почек и друг

диуретики не показаны, лучше гемодиализ Питание, также как и воду, и электролиты рекомендуется обе

при необходимости через желудочный зонд Эритроцитарную массу рекомендовано вводить при уровне гемогл

в тяжелых случаях, особенно при поражении ЦНС, рекомендуется переливание плазмы (ЗПП). Целью является удаление факторов тромбообразования и замещения с помощью введения свежезаморожен потенциально полезных веществ, главным образом антитромбинов

Экулизумабгуманизированного( моноклонального антитела к С5-фракции терминальной стадии каскада комплемента.)

Трнасплантация как вид заметстильной терапии при терминальной ХПН

24.Тубулопатии у детей. Клиническая группировка тубулопатий. Типы наследования. Основные звенья патогенеза. Клиника в зависимости от формы. Ранняя диагностика (биохимические показатели мочи, крови). Значение рентгенографии трубчатых костей. Дифференциальный диагноз. Исходы. Лечение. Прогноз.

Тубулопатии –канальцевые болезни почек, характеризуемые различн нарушениями тубулярного транспорта электролитов, минералов, воды

субстанций, наследственного (первичные тубулопатии) или приобрете (вторичные тубулопатии).

По локализации транспортного дефекта различают проксимальные, пе дистальные тубулопатии.

Кпроксимальным тубулопатиямотносят гипофосфатемический рахит прокси РТА, синдром Фанкони, ренальную глюкозурию.

Кпетлевым тубулопатиямотносят синдром Барттера (различают неоната классический синдром Барттера).

Кдистальным тубулопатитносямт синдром Гительмана, дистальный РТА псевдогипоальдостеронизм, нефрогенный несахарный диабет, синдром

Гипофосфатемический рахит (фосфат-диабет)– заболевание, связанное дефектом реабсорбции фосфатов в проксимальных канальцах, прояв фосфатурией, гипофосфатемией и выраженными рахитическими резистентными к обычным дозам витамина D.

Фосфат-диабет (витамин D-резистентный рахит) – сборное название ряда генетически обусловленных тубулопатий (патологических нарушений транспорта веществ в канальцах почек), при которых нарушается реабсорбция фосфат-ионов с развитием их дефицита в организме.

На сегодняшний день выявлены семейные формы фосфат-диабета, передача которых является сцепленной с Х-хромосомой (причем как доминантные, так и рецессивные), аутосомно-доминантной и аутосомнорецессивной. Встречаемость наиболее распространенных разновидностей этого состояния составляет 1:20 000 (Х-сцепленная доминантная форма), другие типы встречаются намного реже.

Клиника:

Проявления фосфат-диабета по причине генетической гетерогенности этого заболевания характеризуется достаточно широким диапазоном выраженности – от практически бессимптомного течения до явных тяжелых нарушений. Некоторые случаи патологии (например, обусловленные мутациями гена FGF23) могут проявляться лишь гипофосфатемией и повышением уровня фосфора в моче, тогда как клинические симптомы отсутствуют. Однако чаще всего фосфат-диабет приводит к картине типичного рахита и в основном развивается в детском возрасте – 1-2 года, вскоре после того, как ребенок начинает ходить.

Одним из первых проявлений фосфат-диабета может быть мышечная гипотония еще в младенческом возрасте, однако она наблюдается далеко не во всех случаях. Наиболее часто развитие заболевания начинается с О-образной деформации ног, что может приводить к нарушению походки. При дальнейшем течении фосфат-диабета могут возникать остальные клинические признаки рахита – задержка роста и физического развития, нарушение формирования зубов (особенно при аутосомно-рецессивной форме заболевания), алопеция. Характерны патологические переломы, появление рахитических «четок», утолщение метафизов костей конечностей. Также при фосфат-диабете может наблюдаться болезненность в спине (как правило, неврологического характера) и костях, в редких случаях из-за болей в ногах ребенок лишается возможности ходить. Нарушений интеллектуального развития при этом заболевании, как правило, не отмечается.

Диагностика: гипофосфатемия (менее 0,8 ммоль/л), фосфатури сыворотки и 25(OH)D3 в норме, уровень 1,25(OH)2D3 низкий или паратгормона нормальный или незначительно повышен. Отсутствует ме Повышена активность щелочной фосфатазы. Почечные функции остаются

Рентгенологически при фосфат-диабете определяются классические признаки рахита – деформации костей голеней, коленных и тазобедренных суставов, наличие остеопороза (в некоторых случаях может возникать локальный остеосклероз) и остеомаляций. Изменена структура костей – кортикальный слой утолщается, трабекулярный рисунок становится более грубым, диафизы расширены. Нередко костный рентгенологический возраст при фосфат-диабете значительно отстает от фактического, что говорит о задержке развития скелета.

Современная генетика позволяет диагностировать практически все типы этого заболевания, как правило, используется метод прямого секвенирования ассоциированных с патологией генов. В некоторых случаях указать на генетическую природу фосфат-диабета может изучение наследственного анамнеза больного.

Лечение фосфат-диабета производят сочетанием витаминотерапии, ортопедических и иногда хирургических методик. Несмотря на другое название этой патологии (витамин D-резистентный рахит), этот витамин активно применяется в терапии данного состояния, но дозировки при этом должны быть значительно повышены. Кроме того, больным фосфат-диабетом назначают препараты кальция и фосфора, витамины А, Е и группы В. Немаловажно, что терапия жирорастворимыми витаминами (особенно D и А) должна осуществляться исключительно под контролем врача и с тщательным соблюдением дозировок для предотвращения нежелательных побочных реакций и осложнений. Для контроля эффективности терапии и правильности назначенной дозы лекарства производят регулярное измерение уровня фосфата и кальция в моче. При особенно тяжелых формах фосфат-диабета применение витамина D может быть показано пожизненно.

Чаще прогноз благоприятный, но может сохраняться пожизненная необходимость использования препаратов витамина D, кальция и фосфора. Выраженные деформации скелета, развившиеся в результате поздней диагностики или неправильного лечения фосфат-диабета, могут ухудшать качество жизни больного. Профилактика этого наследственного заболевания возможна только в виде медико-генетического консультирования родителей перед зачатием ребенка, для некоторых форм разработаны методы пренатальной диагностики.

25.Синдром вегетативной дисфункции (СВД). Этиология, патогенез, классификация. Клиника. Клинические проявления вегетативных кризов. Методы оценки вегетативного гомеостаза у детей: исследование исходного вегетативного тонуса: кардиоинтервало-графия (КИГ); клиноортостатическая проба (КОП). Нарушение ритма сердечной деятельности как проявление синдрома вегетативной дисфункции – клинические проявления, ЭКГ-признаки. Медикаментозные и немедикаментозные методы лечения синдрома вегетативной дисфункции у детей. Неотложная помощь при вегетативных кризах. Профилактика СВД.

Вегето-сосудистая дистония у детей – симптомокомплекс функциональных расстройств со стороны различных систем, обусловленных нарушением регуляции их деятельности вегетативной нервной системой.

Причины формирования вегето-сосудистой дистонии у детей чаще носят наследственный характер и обусловлены отклонениями в структуре и функционировании различных отделов вегетативной нервной системы по материнской линии. Развитию вегето-сосудистой дистонии у ребенка способствует осложненное течение гестации и родов: токсикозы беременной, гипоксия плода, внутриутробные инфекции, стремительные или затяжные роды, родовые травмы, энцефалопатии и пр.

Особая роль в развитии вегето-сосудистой дистонии у детей принадлежит различным психотравмирующим воздействиям – конфликтам в семье и школе, педагогической запущенности ребенка, гиперопеке, хроническим или острым стрессам, повышенным школьным нагрузкам. Предрасполагающими факторами вегето-сосудистой дистонии у детей могут выступать соматические, инфекционные, эндокринные заболевания, нейроинфекции, аллергозы, очаговые инфекции (хронический тонзиллит, кариес, фарингит, синусит), аномалии конституции, анемия, черепно-мозговые травмы.

Вегетативные нарушения сопровождаются разнообразными реакциями симпатической и парасимпатической систем, обусловленными нарушением выработки кортикостероидов, медиаторов (ацетилхолина, норадреналина), биологически активных веществ (простагландинов, полипептидов и др.), нарушением чувствительности сосудистых рецепторов.

Классификация:

По преобладающим этиологическим признакам вегето-сосудистая дистония у детей может иметь психогенную (невротическую), инфекционно-токсическую, дисгормональную, эссенциальную (конституционально-наследственную), смешанную природу.

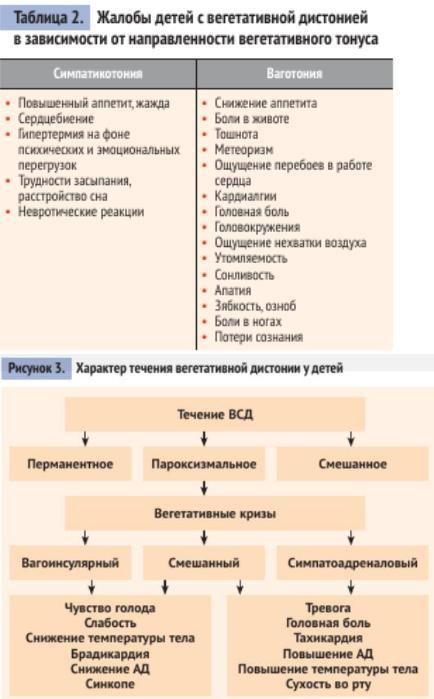

В зависимости от характера вегетативных расстройств различают симпатикотонический, ваготонический и смешанный варианты вегето-сосудистой дистонии у детей.

С учетом распространенности вегетативных реакций вегето-сосудистая дистония у детей может носить генерализованную, системную или локальную форму.

Согласно синдромологическому подходу в течение вегето-сосудистой дистонии у детей различают кардиальный, респираторный, невротический синдромы, синдром нарушения терморегуляции, вегетативно-сосудистые кризы и др.

По степени тяжести вегето-сосудистая дистония у детей может быть легкой, среднетяжелой и тяжелой;

по типу течения – латентной, перманентной и пароксизмальной.

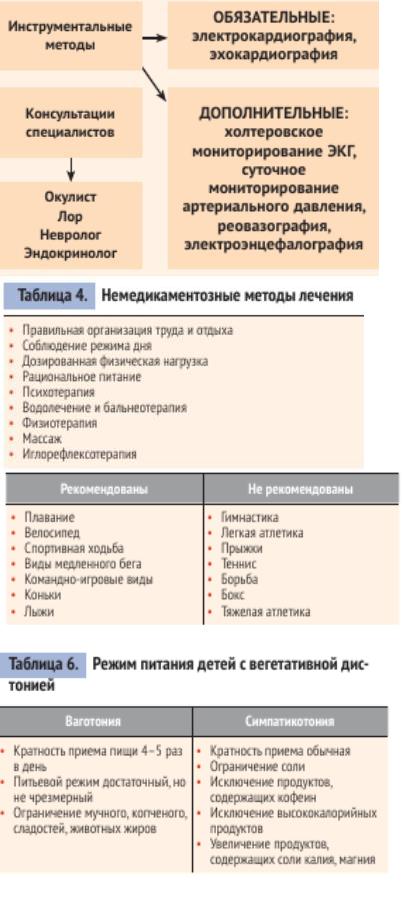

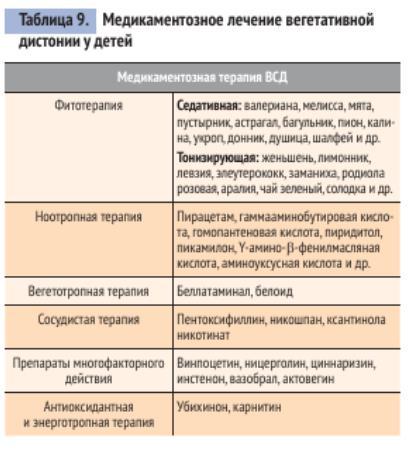

Медикаментозная терапия должна быть индивидуальной, дифференцированной, минимально достаточной. Из лекарственных препаратов в первую очередь следует применять наиболее известные, наиболее «мягкие», щадящие, обладающие наименьшим побочным действием. К таким препаратам можно отмести фитосредства, витамины, препараты калия, магния и кальция.

При симпатикотонии пременяются фитосредства седативного действия (валериана, пустырник, зверобой, мята, персен, новопассит, стрессплант, дормиплант, санасон и др), назначаются витамины А и Е, препараты калия и магния.

При ваготонии используются общетонизирующие препараты типа женьшеня, элеутерококка, лимонника, заманихи и др., назначаются витамины В6 и С, препараты кальция.

Для лечения СВД широко используются нейрометаболические психостимуляторы (ноотропы, церебропротекторы

Удетей с симпатикотонией в основном применяются фенибут

Удетей с ваготонией назначаются пирацетам

Исходный вегетативный тонус

Самый распространенный метод - использование интегральных таблиц Вейна, в которых перечислен набор симптомов характерных для симпатикотонии и ваготонии. Таблица N 1.

У здорового ребенка не должно быть более 4 признаков характерных для ваготонии и не более 2 симпатикотонических признаков - эйтония.

Если преобладают симптомы вагоили симпатикотонии - это характеризует соответствующий исходного вегетативного тонуса.

КИГ(кардиоинтервало-графия) представляет собой последовательный ряд 100 кардиоциклов, записанных в одном из ЭКГ-отведении. Анализ КИГ чаще проводится во втором стандартном отведении. С помощью циркуля или линейки измеряют интервалы R - R, записывая их в статистический ряд. Затем рассчитывают следующие показатели: высчитывается Мода, АМо - амплитуда моды - число значений интервалов, соответствующих Мо, ДХ - вариационный размах - разница между максимальным и минимальным значениями длительности интервала R - R. Затем расчитывается Индекс напряженности:

ИН меньше 30 характерен для ваготонии. 30 - 90 - эйтонии, больше 90 - симпатикотонии.

ИН меньше 30 характерен для ваготонии. 30 - 90 - эйтонии, больше 90 - симпатикотонии.

Клиноортостатическая проба (КОП) — это экспериментальное выявление реакции организма на переход из горизонтального в вертикальное положение и поддержание этого положения

Симпатико-адреналовые кризы чаще возникают у людей, у которых преобладает влияние симпатическоговегетативнойотдела нервной системы парасимпатическим. При кризе у них появляются беспокойств чувство тревоги, переходящее в страх, неприятные ощущения головы, тахикардия (учащенный пульс), затем повышается да озноб, холодеют руки и ноги.

Вагоинсулярные кризы появляются преимущественно у больных с ваготонией (преобладанием тонуса парасимпатического отдел нервной системы над симпатическим). Кризы начинаются с об головокружения, тошноты, нехватки воздуха, замирания в об становится реже, снижается артериальное давление, резко у потливость, перистальтика кишечника. Состояние несколько горизонтальном положении тела. Иногда на пике криза возмо рвоты, которая, однако, не приносит облегчения.

Могут применяться вагусные пробы

Могут применяться вагусные пробы

26.Артериальная гипертония (АГ). Первичные и вторичные (нефрогенные, церебральные, сосудистые, эндокринные и другие) артериальные гипертонии: патогенез, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение, группы антигипертензивных препаратов. Прогноз.

Артериальная гипертензия определяется как состояние, при которо уровень САД и/или ДАД, рассчитанный на основании трех отдельных 95-го процентиля кривой распределения АД в популяции для соотве пола и роста у детей до 16 лет.

В 16 лет и старше артериальная гипертензия определяется систолического АД ≥ 140 мм рт.ст. и/или диастолического≥ 90артериамм рт.ст.

Артериальное давление должно ежегодно измеряться улетдетей и п