Госпиталка

.pdf7)определение содержания креатинина, мочевины, хлоридов, калия, на трия, кальция, фосфора, холестерина, общего белка и белковых фрак ций, коагулограммы

8)определение титра комплемента и антистрептококковых антител в сы воротке крови;

9)осмотр глазного дна;

10)ЭКГ

11Определение клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина (про ба Реберга);

12)ультразвуковое исследование почек.

Показаниями для проведения биопсии почек и дифференциального диаг ноза с другими видами гломерулопатии являются: атипичное или тяжелое течение острого гломерулонефрита. В период восстановления биопсию ре комендуют проводить при отсутствии: нормализации показателя клубоч ковой фильтрации на 4-й неделе болезни, микрогематурии после 18 мес и протеинурии более 6 мес после острого проявления болезни. Конечно, показания для биопсии формулируют после совета с нефрологом, который и проводит ее

Главными показаниями к морфологическому анализу почечной паренхимы считаются:

1.Острая почечная недостаточность — без установленной причины, с системными проявлениями, признаками поражения клубочков, отсутствием выделения мочи на протяжении более чем 3 недель;

2.Нефротический синдром;

3.Неясной природы изменения в моче — наличие белка без других отклонений (более 1 г в сутки) либо гематурия;

4.Вторичная артериальная гипертензия почечного происхождения;

5.Поражение канальцев неясного происхождения;

6.Вовлечение почек в системный воспалительный или аутоиммунный процесс.

Противопоказания к исследованию могут быть абсолютными и относительными. В числе абсолютных:

•Наличие единственной почки;

•Патология свертывания крови;

•Аневризмы артерий почек;

•Тромбообразование в почечных венах;

•Недостаточность правого желудочка сердца;

•Гидронефротическая трансформация почки, поликистоз;

•Острое гнойное воспаление органа и окружающей клетчатки;

•Злокачественная опухоль;

•Острая инфекционная общая патология (временно);

•Туберкулезное поражение почек;

•Гнойничковые поражения, экзема в зоне предполагаемой пункции;

•Отсутствие продуктивного контакта с пациентом, психические заболевания, кома;

•Отказ больного от процедуры.

Лечение острого гломерулонефрита у детей проводится строго в стационаре, под врачебным наблюдением. Тяжелые формы требуют сестринского ухода. Первоначальными мерами должны быть строгий постельный режим, ограничение соли и воды, контроль диуреза

инадлежащая диета при гломерулонефрите:

•Количество потребляемой жидкости должно планироваться с учетом выделенной накануне. Соль исключена полностью. Питание проводится по диете № 7 по Певзнеру.

•Также показаны молочно-растительные диеты, картофельные, рисовые, рисово-овощные

ирисово-фруктовые, рецепты и фото которых можно найти на любом форуме. Калорийность питания в связи с постельным режимом может быть невысока.

•Исключаются все экстрактивные вещества — бульоны, чаи, кофе, соки, специи. Минеральная вода запрещена любая.

Медикаментозная терапия острого гломерулонефрита у детей предполагает этиотропное лечение, при доказанном стрептококковом агенте — пенициллин и его производные. Патогенетическое лечение заключается в воздействии на патологический иммунный ответ, это достигается при помощи глюкокортикоидов, в частности преднизолона.

Назначение детям цитостатиков должно производиться только в том случае, если польза от их применения будет значительно превышать их побочные действия и осложнения.

Симптоматическое лечение заключается в устранении проявлений или симптомов заболевания.

Артериальная гипертензия подлежит медикаментозной коррекции при помощи мочегонных препаратов, гипотензивных препаратов из группы ингибиторов ангиотензин превращающего фактора. Также на механизм регуляции давления в почках оказывают влияние препараты из группы блокаторов рецепторов к ангиотензину 2.

Морфологические варианты гломерулонефрита: мезангио-

пролиферативный, мезангиокапиллярный, мембранозный, полулунный, фокально-сегментарный, минимальных изменений

При адекватном лечении острый гломерулонефрит у детей в большинстве случаев заканчивается выздоровлением. В 1-2% случаев гломерулонефрит у детей переходит в хроническую форму, в редких случаях возможен летальный исход.

При остром гломерулонефрите у детей возможно развитие серьезных осложнений: острой почечной недостаточности, кровоизлияний в головной мозг, нефротической энцефалопатии, уремии и сердечной недостаточности, представляющих угрозу для жизни. Хронический гломерулонефрит у детей сопровождается сморщиванием почек и снижением почечных функций с развитием ХПН.

Профилактика гломерулонефрита у детей заключается в своевременной диагностике и лечении стрептококковой инфекции, аллергических заболеваний, санации хронических очагов в носоглотке и полости рта.

В течение первой недели после выписки из стационара ребенок должен быть осмотрен участковым педиатром с измерением АД.

Частота осмотров: педиатр 1 раз в 2 нед в течение 3 мес, далее 1 раз в месяц в течение первого года наблюдения, затем 1 раз в 3 мес в течение 3 лет, далее 2 раза в год. Нефролог осматривает ребенка 1 раз в месяц в течение 3 мес, далее 1 раз в 3 мес в течение первого года наблюдения, далее 1 раз в 6 мес в течение 3 лет, далее 1 раз в год. Стоматолог, офтальмолог и ЛОР-врач осматривают ребенка 2 раза в год, другие специалисты по показаниям. Методы обследования: анализы мочи общие, анализы мочи по Нечипоренко (Каковскому-Аддису), измерение АД перед каждым осмотром педиатра. Анализы мочи по Зимницкому 1 раз в 3 мес. Биохимический анализ крови 1 раз в 6 мес (мочевина, креатинин, холестерин, протеинограмма и др.). УЗИ почек, ЭКГ — 2 раза в год. Анализы крови общие, кал на яйца глистов 2 раза в год, другие исследования по показаниям.

22.Вторичный гломерулонефрит у детей (на фоне геморрагического васкулита, системной красной волчанки, болезни тонких базальных мембран) – этиология, основные этапы патогенеза. Основные клинические синдромы. Лабораторные и инструментальные методы диагностики заболеваний. Роль нефробиопсии в диагностике заболеваний. Принципы лечения заболеваний. Особенности динамического наблюдения. Осложнения. Исходы. Прогноз.

Вторичные гломерулонефриты в рамках системной красной волчанки (СКВ) или геморрагического васкулита имеют сходные с ОПСГН проявления. Дифференцировать их позволяют наличие системных проявлений и характерные серологические тесты. В частности, для геморрагического васкулита не характерна гипокомплементемия, а при СКВ наблюдается снижение и С3, и С4, положительные антитела к ДНК, АНФ и др.

Болезнь тонких базальных мембран (БТБМ) (синонимы: семейная доброкачественная гематурия) - генетически детерминированная неиммунная гломерулопатия, связанная с мутацией генов коллагена IV типа COL4A4/COL4A3, проявляющаяся гематурией, в большинстве случаев не имеющая тенденции к прогрессированию, поэтому нередко называемая «семейной доброкачественной гематурией».

Клиника. Основным клиническим проявлением БТБМ является гематурия. Гематурия наблюдается пожизненно, при этом, как правило, не отмечается снижения почечных функций. Однако в некоторых случаях, уже у взрослых, происходит формирование почечной

недостаточности, что заставляет относиться с настороженностью к определению «доброкачественная семейная гематурия». БТБМ может быть предрасполагающим фактором к развитию иммунной нефропатии (гломерулонефрита).

Диагностика БТБМ базируется на двух критериях: 1) гематурия в семье; 2) специфические изменения БМ клубочков в биоптате почки.

Волчаночный нефрит — это деструкция гломерулярного аппарата почек вследствие аутоиммунного воспаления при системной красной волчанке. Проявляется отеками, уменьшением диуреза, макрогематурией, повышением АД, нарастающей интоксикацией, которые обычно усугубляют основную симптоматику СКВ, реже являются самостоятельными симптомами волчанки. Диагностируется с помощью общего анализа мочи, определения уровней сывороточного креатинина, аутоантител, волчаночного антикоагулянта, пункционной биопсии почек с гистологическим исследованием биоптата. Для лечения применяют цитостатики, кортикостероиды, ингибиторы рецепторов ангиотензина, проводят ЗПТ, трансплантацию почки.

•Исследование крови на антитела. Обнаруживается наличие антинуклеарного фактора, антинуклеарных антител, антител к ds-ДНК, нуклеосомам, гистонам. С1q. При проведении анализа применяют иммунофлуоресцентные и иммуногистохимические методы.

•Волчаночный антикоагулянт (LA). Умеренные и высокие показатели теста характерны для сочетания нефрита с антифосфолипидным синдромом. Положительные результаты свидетельствуют о повышенном риске усугубления аутоиммунного воспаления тромботическими процессами.

•Пункционная биопсия почек. Гистологическое исследование биоптата позволяет выявить патогномоничные морфологические изменения тканей. Проводится всем больным с подозрением на люпус-нефрит при измененном общем анализе мочи или повышенном сывороточном креатинине.

Хотя развитие почечной патологии в целом ухудшает прогноз СКВ, при своевременной диагностике и адекватной терапии пятилетняя выживаемость наблюдается у 80-85% больных с тяжелыми формами гломерулонефрита и у 95% с процессами средней тяжести. Первичная профилактика волчаночного нефрита заключается в скрининговых обследованиях пациентов из группы риска по СКВ с целью раннего выявления и назначения комплексного лечения основной патологии, что позволяет снизить вероятность развития поражения почек. Для предупреждения прогрессирования уже имеющегося нефрита необходимо проведение длительной поддерживающей терапии.

23.Острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность – эпидемиология, этиология, патогенез. Классификация. Стадии. Клиника. Диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. Посиндромная терапия. Принципы диетотерапии. Заместительная почечная терапия у детей: показания, противопоказания. Исходы. Прогноз. Понятие «хроническая болезнь почек (ХБП)». Стадии ХБП. Гемолитико-уремический синдром у детей. Этиология, патогенез. ДВСсиндром как проявление микроангиопатии. Клинические проявления. Диагностика. Лечение, показания к гемодиализу. Осложнения. Прогноз.

ОПН — клинический синдром различной этиологии с внезапной транзиторной или необратимой утратой гомеостатических функций почек,

обусловленный гипоксией почечной ткани с последующим преимущественным повреждением канальцев и отеком интерстициальной ткани.

ОПН характеризуется нарушением выделения из организма воды, нарастающей азотемией, электролитным дисбалансом, декомпенсированным метаболическим ацидозом.

Основным клиническим проявлением ОПН является

Однако гомеостатические функции почек могут быть нарушены и при диурезе, равном и более 300 мл/м2 в сутки — неолигурическая ОПН (острый интерстициальный нефрит, поражение аминогликозидами).

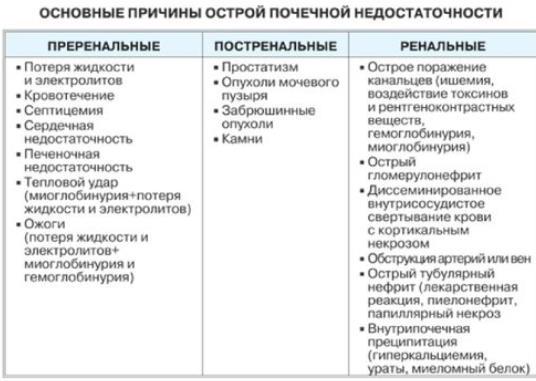

Этиология

Различают преренальную, ренальную и постренальную (обструктивную) ОПН, хотя нередко один и тот же фактор, например, ишемия почки может выступать как преренальная, так и ренальная причина ОПН.

Патогенез

ОПН и развивается вследствие резкого снижения СКФ (менее 5-10% от нормальной), и кардинальным нарушением при ОПН является дисфункция канальцев. Она есть при любой причине ОПН. При этом чем дольше держится ОПН, тем грубее канальцевые нарушения. Если при ОПН пререналыюго генеза и гиповолемия, и артериальная гипотензия ликвидированы или хорошо корригированы, то при недлительной ОПН функция почки может быстро восстановиться. Если ОПН была длительной, то канальцевые нарушения поддерживают дефект функции почек и после коррекции гиповолемии или

гипотензии. Отсюда крайне важна скорость дифференцированной помощи больному с ОПН.

Клиническая картина

Течение ОПН обычно делят на четыре стадии: начальную (преданурическую — функциональная почечная недостаточность), олигоанурическую, стадию восстановления диуреза с развитием полиурии и выздоровление

Общим диагностическим алгоритмом при ОПН (острая почечная недостаточность у детей) является:

•исключение постренальной природы ОПН;

•проведение дифференциальной диагностики преренальной и ренальной ОПН.

Лечение:

1 стадия - аблюдение

2 стадия со стороны врача требует динамического наблюдения за почечными функциями и кровотоком, нормализации ОЦК (объем циркулирующей крови) и сократительной функции миокарда, коррекции доз и кратности введения нефротоксических препаратов при жизненной необходимости их назначения, применения средств, улучшающих внутрипочечную гемодинамику, обеспечения адекватного питания и энергообеспечения, своевременного распознавания ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание)-синдрома и его коррекции.

3 стадия - ограничение объема вводимой жидкости (предыдущий диурез + НП из расчета 25– 35 мл/кг · сут), улучшение почечного кровотока, ограничение дозы и кратности нефротоксичных препаратов при жизненной необходимости их использования

4 стадия - требуется поддержание эуволемии, коррекция возможных электролитных нарушений, динамический контроль.

Диспансерное наблюдение

Осуществляют в течение 2 лет: ежемесячные анализы мочи и крови, проба Зимницкого, контроль артериального давления; ежеквартально — биохимический контроль сыворотки крови (мочевина, электролиты, белковые фракции) в первые полгода, далее 1 раз в 6 мес. Выздоровлением считают отсутствие каких-либо отклонений от нормы в течение 2 лет и восстановление концентрационной функции почек. Рентгеноконтрастное обследование возможно лишь после выздоровления.

ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) — клинический симптомокомплекс, обусловленный уменьшением числа и изменением функции оставшихся действующих нефронов, что приводит к нарушению гомеостатической функции почек, в частности, снижению СКФ более чем на

50%

Патогенез

Прогрессирующее уменьшение массы действующих нефронов приводит к снижению резервных возможностей, прежде всего концентрационной способности почек.

При гибели менее 50% нефронов почечную недостаточность можно выявить лишь при функциональных нагрузках. При склерозе 75-80% нефронов наблюдается потеря способности к гипертрофии со стороны действующих нефронов, которые функционируют по принципу осмотического диуреза: сниясается концентрационная способность, развивается полиурия, повышенное

количество электролитов (натрия и калия) теряется с мочой. Эту стадию расценивают как функционально компенсированную ХПН.

При прогрессировании заболевания, приведшего к ХПН и гибели более 90% нефронов, наступает стадия декомпенсации (терминальная), нарушение гомеостаза экстрацеллюлярной жидкости (ЭЦЖ). Возникают гиперазотемия, ацидоз, гипергидратация, электролитные расстройства (гиперкалиемия, приводящая, в частности, к сердечным аритмиям, гипокальциемия, гипонатриемия), олигоанурия.

Диагностика:

1 стадия Компенсированная Консервативное и оперативное лечение основного заболевания

II стадия Субкомпенсированная. На этой стадии процесса консервативные мероприятия направлены на сохранение остаточной функции почек

III стадия Декомпенсированная. Консервативная терапия направлена на коррекцию метаболических нарушений. Пациенты, строго соблюдающие режим консервативной терапии и диету, могут вести обычный образ жизни на фоне остаточной функции почек. Ведется подготовка к терапии диализом

IV стадия Уремия Это симптомокомплекс, ассоциированный с анорексией, тошнотой, слабостью. При отсутствии лечения появляются рвота, судороги, кома и желудочно-кишечные кровотечения. Часто отмечают сердечную недостаточность и аритмии. Симптомы частично или полностью обратимы при