Пропедевтика РК4

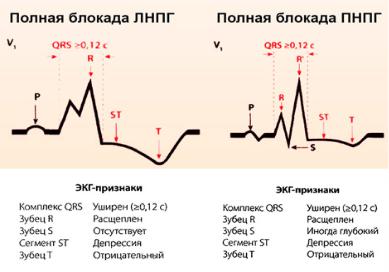

.pdf2.Расщепление;

3.Дискордантность, т.е. противоположное направление начальной и конечной частей желудочкового комплекса (зубцов R и Т).

Блокада правой ножки пучка Гиса характеризуется следующими признаками:

1.Продолжительность комплексов QRS 0,11" (при неполной блокаде) или более 0,12" (при полной блокаде ножки).

2.Комплекс QRS типа RSR′ или М-образный, или зазубренный в

отведениях V1 – 2 и типа RS с широким сглаженным зубцом S в отведениях V5 – 6.

3.Снижение сегмента SТ и инвертированный зубец Т в отведениях с

доминирующим зубцом R (III, V1 – 2). Приподнятый сегмент SТ и вертикальный зубец Т в отведениях с преимущественно отрицательным комплексом QRS (I, аVL, V5 – 6).

4.Увеличение времени возбуждения желудочков или интервала QR (более 0,03") в отведениях V1 – 2.

5.Часто (но не всегда) отклонение ЭОС вправо.

При неполной блокаде отмечаются признаки, сходные с признаками гипертрофии правого желудочка. Иногда они обнаруживаются и у вполне здоровых людей.

Блокада левой ножки пучка Гиса характеризуется следующими признаками:

1.Продолжительность комплексов QRS 0,11" (при неполной блокаде) и 0,12" и более (при полной блокаде).

2.Широкий, зазубренный или сглаженный зубец R или М-образный QRS в отведениях V5 – 6, а в V1 – 2 QRS типа гS или QS.

3.Снижение сегмента SТ и инвертированный зубец Т в отведениях с

доминирующим зубцом R (I, аVL, V5 – 6), приподнятый сегмент SТ и положительный зубец Т в отведениях с преимущественно отрицательным комплексом QRS (III, V1 – 2).

4.Увеличение времени возбуждения желудочков или интервала QRS более 0,05 в отведениях V5 – 6).

5.Часто выявляется отклонение ЭОС влево (левограмма).

Поскольку ножек у левой ветви пучка Гиса две, то чаще развивается блокада одной из ветвей, чем блокада всей левой ножки. ЭКГкартина при блокаде этих ветвей несколько различается.

Левопередний блок (блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса) характеризуется тем, что на ЭКГ выявляется:

a)отклонение ЭОС влево (левограмма);

b)высокий зубец R в отведениях I, II, аVL;

c)глубокий зубец S в отведениях II, III, аVF.

Левозадний блок (блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса) характеризуется тем, что на ЭКГ выявляется:

a)отклонение ЭОС вправо;

b)высокий зубец R в отведениях III аVF;

c)глубокий зубец S в отведениях I, аVL (комплекс QRS типа гS).

Внутрижелудочковая блокада (блокада волокон Пуркинье). При этой блокаде происходит затруднение прохождения возбуждения по ограниченному проводниковому пучку в полости желудочков. На ЭКГ появляется небольшое, неполное расщепление на зубце R или S, не приводящее к изменению ширины комплекса QRS.

Ревматическая лихорадка. Этология, диагностика, клинические формы

Ревматизм – системное воспалительное инфекционно-аллергическое заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением сердца и сосудов, часто вовлекаются другие органы и системы.

Этиология:

•Стрептококковая этиология (β-гемолитические стрептококки группы А). При частых острых ангинах и повторяющихся хронических очагов инфекции ротоносоглотки (гайморит, кариес, фарингит).

Происходит сенсибилизация организма АГ стрептококка, появляются АТ в крови в большом титре. При повторном заражении или под влиянием неспецифических факторов (переохлаждение), образуется комплекс АГ-

АТ, что вызывает в организме бурную аллергическую реакцию замедленного типа в соединительной ткани.

•Вирусная этиология (фильтрующий вирус P).

•Вирусно-стрептококковая этиология. Влияние вируса P на фоне стрептококковой сенсибилизации организма.

Стадии заболевания:

1.Эксудативно-дегенеративная – в соединительной ткани появляется мукоидное набухание, затем фиброзный некроз. ОБРАТИМАЯ СТАДИЯ.

2.Гранулематозная – появляется специфическое для ревматизма изменение – гранулемы Ашоффа-Талалаева.

3.Склероз – развивается кардиосклероз. Эксудативно-альтеративные изменения вызывают полиартрит, острый диффузный миокардит…

Течение ревматизма:

Первый период (доклинический) – длится 7-14 дн, появляются общие симптомы (недомогание, потливость, головные боли…). Он начинается с момента перенесения стрептококковой инфекции (ангины) и продолжается до появления первых чётких клинических проявлений ревматизма.

Второй период – первые признаки ревматических поражений:

•Сердце – кардит. Кардиалгии, сердцебиение, перебои, одышка; астенический синдром (недомогание, вялость, утомляемость). Поражение сердца при ревматизме отмечается у 70-85% пациентов.

•Суставы – полиартрит. Течение ревматического полиартрита обычно доброкачественно: через несколько дней острота явлений стихает, суставы не деформируются, хотя умеренная болезненность может сохраняться в течение длительного времени.

•Сосуды – васкулит.

•При ревматизме может поражаться центральная нервная система, специфическим признаком служит малая хорея - ревматический менингоэнцефалит. Хорея проявляется резкими, неуправляемыми, неритмичными, непроизвольными движениями прежде всего мышц плечевого пояса и мимической мускулатуры, мышечной слабостью и эмоциональным расстройством.

•Кольцевидная эритема - эритематозные пятна, группирующиеся в виде кольцевидной фигуры с бледным центром. Они возникают на туловище, шее, в области бедер и плеч и никогда не локализуются на лице.

Заболевание начинается остро с фебрильной температуры (38-39°С), слабости, утомляемости, головных болей, потливости. Одним из ранних проявлений ревматизма могут служить артралгии - боли в средних или крупных суставах (голеностопных, коленных, локтевых, плечевых, лучезапястных). При ревматизме артралгии носят множественный, симметричный и летучий характер (боли исчезают в одних и появляются в других суставах). Отмечается припухлость, отечность, локальное покраснение и повышение температуры, резкое ограничение движений пораженных суставов.

Если на этом этапе поставить правильный диагноз, назначить лечение не позднее 7-10-го дня, можно предотвратить развитие пороков.

Третий период (повторные атаки). Повторные ревматические атаки развиваются под влиянием переохлаждения, инфекций, физического перенапряжения и протекают с преобладанием симптомов поражения сердца. Они обусловлены повторными гиперергическими тканевыми реакциями, которые развиваются на фоне уже имеющихся органических поражений сердца. Это приводит к хроническому течению и прогрессированию ревматизма.

Исходом ревматического миокардита могут являтся пороки сердца.

Развитие осложнений:

•Недостаточность кровообращения и мерцательная аритмия (в активной фазе ревматизма);

•Тромбоэмболические осложнения (инфаркты почек, селезенки, сетчатки, головного мозга…);

•Развитие спаек в плевральной и перикардиальной полостях;

•Тромбоэмболии магистральных сосудов и декомпенсированные пороки сердца (смертельные).

Формы ревматизма (СЕРДЦЕ ПОРАЖАЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ):

Сердечно–суставная форма. Характеризуется острым началом болезни. Обычно через 1-2 недели после перенесенной ангины у больного внезапно повышается температура тела до 38-40˚С и почти сразу присоединяется острый полиартрит. Ярко выражено также поражение сердца в виде миокардита или кардита, реже - в виде панкардита. Часто имеются полисерозиты в виде плеврита, перитонита, поражения кожи, васкулиты разных органах.

Сердечная (висцеральная) форма. Эта форма протекает медленно,

разворачивается постепенно. После перенесенной ангины у больных сохраняется субфебрильная температура, слабость, снижение трудоспособности, потливость. Могут быть артралгии (неинтенсивные боли

всуставах без признаков явного их воспаления), головные боли, носовые кровотечения. Иногда встречаются поражения кожи в виде подкожных ревматических узлов, кольцевидной и узловой эритемы. Могут присоединяться полисерозиты в виде сухих или экссудативных поражений плевры, перикарда, брюшины. Возможно вовлечение в процесс почек

(нефрит). При этой форме ревматизма часто выявляется поражение сосудов

ввиде васкулита, клиническая картина которого зависит от локализации пораженных сосудов:

•Воспаление коронарных сосудов (коронариит) проявляется приступами кардиальной боли типа стенокардии с типичной иррадиацией в левую

руку и левую лопатку, продолжающимися от нескольких минут до нескольких часов и даже дней. Эти боли уменьшаются после приема нитроглицерина, а исчезают после противоревматической терапии. На ЭКГ при коронариите регистрируются признаки нарушения коронарного кровообращения.

•При васкулитах лёгочных сосудов наиболее постоянным симптомом является кровохарканье.

Больных также беспокоят выраженная одышка, боли в грудной клетке. В последующем может развиться инфаркт легкого. Васкулиты способны осложняться ревматической пневмонией, чаще локализующейся в нижних долях легких, особенно слева.

Латентная (амбулаторная) форма. Характеризуется длительным отсутствием надежных клинических проявлений ревматического поражения сердца и других органов. Лабораторные тесты, при ней обычно, нормальные. Поэтому ревматизм диагностируется уже в далеко зашедшей форме на стадии сформировавшегося порока сердца. При латентной форме ревматизма поражается только сердце в виде малосимптомного миокардита или

эндокардита.

Диагностика (схема Джонсона-Нестерова):

Основные проявления:

1.кардит;

2.полиартрит;

3.хорея;

4.подкожные ревматические узелки;

5.кольцевидную эритему;

6.ревматический анамнез (связь болезни со стрептококковой инфекцией в носоглотке, указание в анамнезе на перенесенную ранее ревматическую атаку);

7.диагностику ex jvantibus (факт бесспорного улучшения в течении болезни под влиянием 3-5 дневного пробного антиревматического лечения).

Дополнительные проявления:

1.повышение температуры тела;

2.артралгии;

3.быструю утомляемость, раздраженность, слабость, адинамию;

4.бледность кожных покровов и вазомоторную лабильность;

5.потливость;

6.носовые кровотечения;

7.абдоминальный синдром (боли в животе);

8.в крови - нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево;

9. диспротеинемию, которая проявляется ускорением СОЭ, повышением уровня фибриногена, появлением СР-белка, повышением уровня α2- и γ- глобулинов, ДФА;

10.патологические серологические показатели - АСЛ–0, АСГ, АСК; 11.повышение проницаемости капилляров (проба Нестерова);

12.данные ЭКГ: удлинение интервала PQ, экстрасистолы, узловой (AV) и другие нарушения ритма.

Диагноз ревматизма считается достоверным при наличии у больного:

•Не менее 2 основных проявлений;

•1 основное и 3 дополнительных проявления.

Недостаточность митрального клапана: этиология, нарушения гемодинамики, симптомы

Этиология:

Основная причина – ревматический эндокардит.

Нарушения гемодинамики:

Происходит неполное смыкание створок клапанов и во время систолы кровь частично возвращается в ЛП (P↑). Развивается гипертрофия ЛП, а затем венозный застой в малом круге.

Из-за того что в фазу диастолы из ЛП поступает больше крови (обычная порция + дополнительная вернувшаяся из предсердия) возрастает

диастолическое давление в ЛЖ, которое приводит к дилатации и гипертрофии (гипертрофия ЛЖ наиболее выражена и заметна раньше чем гипертрофия ЛП).

Сосуды малого круга страдают ЛИШЬ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ (клапаны легочных вен защищают их от внутрисердечного давления, а диастолическое давление в ЛП практически не отличается от нормы). Мышцы ЛЖ долго поддерживают компенсацию порока и ТОЛЬКО ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ и ослаблении ЛЖ начинается P↑ в малом круге, которое приведет к недостаточности ПЖ.

Симптомы:

1. Жалобы:

•Одышка (при физ. работе, позже в покое);

•Кардиалгические боли;

•Сердцебиение;

При декомпенсации порока:

•Отек ног;

•Боли в правом подреберье (увеличение печени и ее капсулы).

2.Общий осмотр:

Особенности начинают проявляться по мере прогрессирования фазы компенсации.

•Верхушечный толчок смещен влево;

•Сердечный горб + пульсация слева от края грудины (при формировании порока в раннем детском возрасте);

При декомпенсации порока:

•Цианоз губ;

•Набухание яремных вен;

•Отеки на ногах.

3. Пальпация:

Усиление верхушечного толчка (разлитой + резистентный, смещен вниз и кнаружи левой срединно-ключичной линии);

4.Перкуссия:

•Смещение границ сердца влево (гипертрофия ЛЖ) и вверх (гипертрофия ЛП);

При декомпенсации порока:

•Смещение границ сердца вправо (недостаточность ПЖ);

•Относительная тупость округлой формы;

•Абсолютная тупость увеличивается;

•Поперечник сердца увеличивается.

5.Аускультация:

•I тон – резко ослаблен или не определяется (выпадает клапанный компонент);

•II тон - раздвоен, акцент на легочной артерии (акцент обусловлен гипертонией малого круга);

•Систолический шум - выслушивается на верхушке сердца (дующий, скребущий):

1)Шум иррадиирует по току крови и выслушивается в «0» точке в подмышечной зоне на уровне верхушки сердца;

2)Шум иррадиирует от верхушки к точке прикрепления левого ребра к грудине (лучше выслушивается, когда больной на левом боку).

Появляется в начале систолы и сливается с I тоном или вытесняет его.

6.Пульс:

Только на стадии выраженной декомпенсации пульсовые волны ослабевают.

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия: этиология, нарушения гемодинамики, симптомы

Этиология:

•Основная причина – ревматический эндокардит;

•Реже – атеросклероз створок клапанов или врожденный порок сердца.

Нарушения гемодинамики:

Сужение митрального отверстия происходит за счет рубцевания гранулем, образующихся в толще оснований клапана с последующим склерозированием и кальцинозом.

В результате в диастолу кровь проходит через суженное отверстие. Из-за переполнения ЛП происходит гипертрофия и расширение, P↑ (в норме P = 6 мм. рт. ст.). От ЛП P↑ идет по всему малому кругу, доходя до легочной артерии, развивается гипертония малого круга. Причиной гипертонии является не застой крови в легких, а тоническое сокращение легочных артерий и артериол, которое приводит к уменьшению притока крови к легким. Из-за этого в ЛП поступает меньше крови и для ее изгнания требуется меньше усилий (разгрузочный рефлекс/рефлекс Китаева).

Вследствие рефлекса быстро наступает декомпенсация порока – гипертрофия и дилатация ПЖ. Постепенно ПЖ будет ослабевать, в следствие чего появятся периферические отеки на нижних конечностях, асцит, набухание шейных вен.

Симптомы:

1. Жалобы:

•Общая слабость;

•Смешанная одышка (при физ. работе);

•Приступы удушья + вынужденное положение с приподнятым головным концом;

•Приступы кашля (сначала сухой, затем переходит во влажный,

кровохарканье);

•Сердцебиение;

•Боли в области сердце;

•Охриплость и расстройство глотания (сдавление ЛП левого возвратного гортанного нерва или сдавление возможно легочной артерией - синдром Ортнера).

2. Общий осмотр:

•Цианотический румянец (щеки, спинка носа);

•Цианоз губ и кожных покровов;

•Акроцианоз;

При декомпенсации порока:

•Волнообразная пульсация в области сердца;

•Передаточная пульсация в эпигастральной области.

3.Пальпация:

•Разлитой сердечный толчок;

•Ускоренный верхушечный толчок;

•Диастолическое «кошачье мурлыканье» (вибрация грудной клетки в момент прохождения крови по суженному митральному отверстию);

•Хлопок в области верхушки сердца после II тона;

•Увеличение печени (при декомпенсации еще больше);

•Передаточная пульсация в эпигастральной области.

4.Перкуссия:

•Смещение границ сердца вверх (гипертрофия ЛП) и вправо (гипертрофия ПЖ);

•Сердечная тупость «митральной» конфигурации;

•Талия сердца выбухает и сглаживается;

•Поперечник сердца увеличивается.

5.Аускультация:

•I тон – хлопающий (увеличение амплитуды движения створок);

•II тон – раздвоен, акцент на легочной артерии (акцент обусловлен гипертонией малого круга);

•Тон открытия митрального клапана (следует за II тоном и вместе с I дает «ритм Перепела».);

•Влажные хрипы в нижних отделах легких;

Диастолический шум на верхушке сердца (вследствие турбулентного кровотока на митральном клапане):