- •Лейкоцитози, лейкопенії. Лейкози Краткая сводка

- •Лейкоцитоз, види, принципи класифікації, причини та механізми виникнення.

- •Поняття про лейкоцитарную формулу (ядерне зрушення нейтрофільних гранулоцитів), його різновиди та клінічне значення.

- •Лейкопенія, види, принципи класифікації, причини і механізми розвитку.

- •Перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле. Последствия лейкопении

- •Клинические проявления

- •Уявлення про гемобластози, загальна характеристика їх основних груп.

- •Лейкози, як пухлини, принципи класифікації лейкозів.

- •Алейкемические (без изменений количества лейкоцитов)

- •Течение

- •Этиология.

- •Острые лейкозы.

- •Острый лимфобластный лейкоз (олл)

- •Хронические лейкозы

- •Хронический миелоцитарный лейкоз.

- •Хронический лимфоцитарный лейкоз.

- •Лимфомы.

- •Патогенез.

- •Клиника.

Наследственные лейкопении:

Нейтропения Костмана.

Наследственная нейтропения аутосомно-доминантного типа.

Синдром "ленивых лейкоцитов".

Циклическая нейтропения.

По виду сниженных лейкоцитов:

Нейтропения – снижение числа нейтрофилов.

Лимфопения – уменьшение лимфоцитов.

Эозинопения – снижение эозинофилов.

Моноцитопения – снижение моноцитов.

Панлейкопения – снижение всех видов лейкоцитов.

По патогенезу:

Нарушение поступления лейкоцитов в кровь:

Повреждение кроветворных клеток: цитолитическое действие ионизирующего излучения, цитостатических препаратов, иммунных факторов (антител, Т-лимфоцитов); антиметаболиты – агенты, нарушающие обмен пуриновых и пиримидиновых оснований и процессы деления клеток миелоидного ряда (противоопухолевые препараты, антибиотики, например, левомицетин); идиосинкразия, гипопластическая анемия.

Нарушение митоза – неэффективный лейкопоэз (дефицит витаминов B12 и фолиевой кислоты, лейкопоэтинов)

Нарушение созревания лейкоцитов (миелодиспластический синдром, злокачественные заболевания костного мозга, нейтропенія Костмана).

Уменьшение кроветворной ткани (лейкоз, метастазы опухолей в костный мозг).

Укорочение времени пребывания лейкоцитов в крови:

Автоиммунное разрушение (например, при системной красной волчанке, ревматоидном артрите).

Гиперспленизм (повышенная активность макрофагов селезёнки, как при циррозе печени, тромбоцитопенической пурпуре).

Повышенное потребление лейкоцитов (при хронических инфекциях, генерализованных воспалительных процессах).

Усиленное выведение лейкоцитов (например, при гнойных процессах, массивных кровотечениях; выраженную хроническую потерю нейтрофилов наблюдают у курильщиков: во время утреннего кашля с мокротой теряется от 0,5 до 2 × 10⁸ гранулоцитов и 0,8–1,6 × 10⁸ макрофагов.).

Перераспределение лейкоцитов в сосудистом русле. Последствия лейкопении

Снижению фагоцитарной активности нейтрофилов.

Уменьшению роли лимфоцитов в иммунных реакциях.

Склонности к инфекционным и опухолевым заболеваниям.

Развитию тяжёлых иммунодефицитов (например, СПИДа или агранулоцитоза).

Клинические проявления

Лейкопения – это общее снижение количества лейкоцитов ниже 4 × 10⁹/л.

Агранулоцитоз — это клинико-гематологический синдром, характеризующийся резким снижением уровня нейтрофилов ниже 0,75 × 10⁹/л при общем снижении количества лейкоцитов ниже 1 × 10⁹/л. Это приводит к выраженному иммунодефициту и высокому риску инфекций.

Патогенез:

Выделяют два основных механизма развития агранулоцитоза:

Миелотоксический – поражение ККМ, приводящее к угнетению гранулоцитопоэза.

Иммунный – разрушение клеток гранулоцитарного ряда антилейкоцитарными антителами.

Уявлення про гемобластози, загальна характеристика їх основних груп.

Гемобластозы — собирательное название неопластических заболеваний системы крови, представляющих собой злокачественные новообразования из клеток кроветворной и лимфатической тканей с вовлечением в процесс ряда органов и систем организма.

Типичными формами гемобластозов являются неоплазии, возникающие в костном мозге (лейкозы) и вне костного мозга (лимфомы).

Лейкози, як пухлини, принципи класифікації лейкозів.

Лейкоз — это злокачественное заболевание крови, при котором в костном мозге образуется опухолевый клон из мутировавших кроветворных клеток. Характеризуется неконтролируемым ростом (не)зрелых клеток, нарушением их созревания и замещением нормальной кроветворной ткани.

Имеет особенности опухолевой прогрессии.

Явления анаплазии (приближенный к эмбриональному цикл).

С самого начала метастазируют. Лейкозные клетки легко проникают в кровь и разносятся ею по всему организму. Они заселяют все новые и новые участки, на которых возникают вторичные лейкозные инфильтраты.

Характерно системное поражение. В связи с ранним метастазированием изменения претерпевает вся кроветворная система: красный костный мозг, лимфатические узлы, селезенка, печень.

Поражает чаще всего детей и молодых людей.

Классификация лейкозов:

По степени дифференцировки (зрелости) лейкозных клеток:

Острые лейкозы – незрелые кроветворные клетки, замещающие нормальные элементы. Все острые лейкозы происходят из одной мутировавшей клетки. При острых лейкозах опухолевые клетки, приобретая способность к бесконтрольному росту, полностью теряют способность созревать и дифференцироваться.

Хронические лейкозы – созревающие и зрелые клетки с неконтролируемым размножением.

По типу пораженных кроветворных клеток:

Миелоидные лейкозы – поражение миелоидного ростка (миелолейкоз, эритромиелоз и др.).

Лимфоидные лейкозы – опухоли лимфоидного ростка (лимфолейкоз).

По количеству лейкоцитов в периферической крови:

Лейкемические (>50,0–100,0 × 10⁹/л)

Сублейкемические (20,0–50,0 × 10⁹/л)

Алейкемические (без изменений количества лейкоцитов)

Лейкопенические (<4 × 10⁹/л)

Течение

Принципиальным является вопрос о возможности перехода острых лейкозов в хронические и наоборот — хронических в острые. Переход острых лейкозов в хронические невозможен. Такое превращение означало бы, что лейкозные клетки, которые безвозвратно утратили способность к дозреванию, вновь приобрели эту способность. С другой стороны, хронический лейкоз со временем может трансформироваться в острый. Это означает, что лейкозные клетки, которые еще сохраняли способность к дифференциации, теряют эту способность. При этом лейкоз из менее злокачественной формы превращается в более злокачественную. Гематологическим проявлением перехода хронического лейкоза в острый является так называемый "бластный криз", когда в крови и красном костном мозге резко увеличивается количество бластных клеток, а в крови постепенно исчезают переходные формы.

Этиология.

Лейкозы обусловлены воздействием химических, физических и биологических канцерогенов. Среди них особое значение имеет ионизирующее излучение, другие виды облучения, химические вещества (бензол и его производные), цитостатики, РНК- и ДНК-онковирусы. При этом канцерогенный эффект реализуется в условиях нарушенной резистентности и реактивности организма, особенно при наследственных и приобретённых дефектах иммунной системы.

Острые лейкозы.

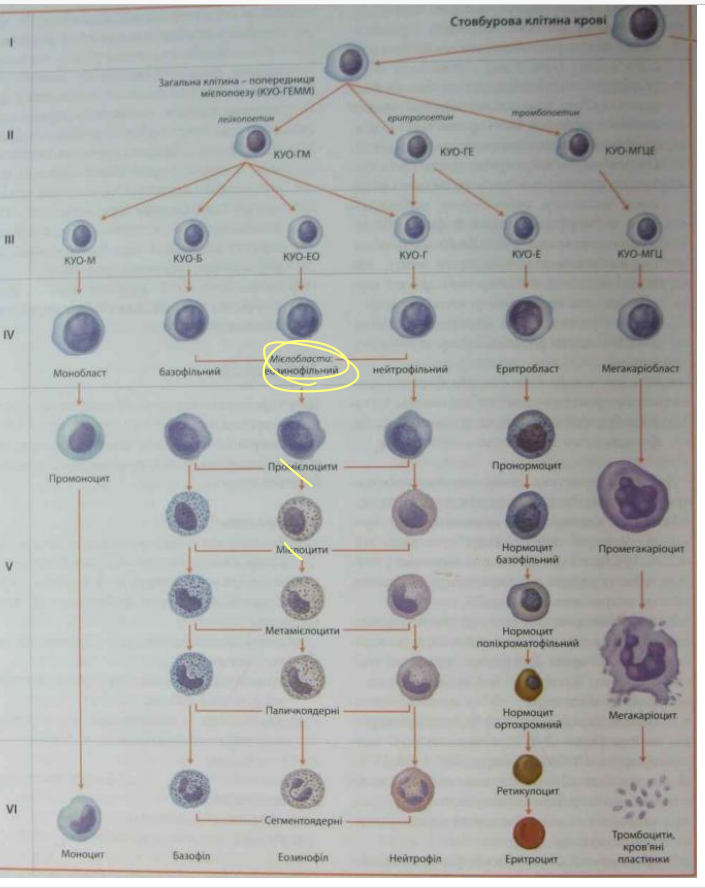

Острые лейкозы – это злокачественные заболевания кроветворной системы, характеризующиеся бесконтрольным размножением бластных клеток и их накоплением в костном мозге, крови и других органах. Чаще развивается у молодых людей и пациентов среднего возраста. Источник – чаще всего миелобласты, которые утратили способность к дифференцировке.

Острый лейкоз может развиваться из кроветворных клеток первых четырёх классов: если опухолевый процесс происходит из клеток I–III классов, которые не имеют специфических морфологических и цитохимических признаков, такой лейкоз называют недифференцированным. Если лейкоз развивается из клеток IV класса (бластов), можно определить, от какой клетки произошла опухоль с помощью морфологических и цитохимических методов.

Классификация острых лейкозов

По типу бластных клеток:

Острый миелобластный лейкоз – развивается из миелобластов.

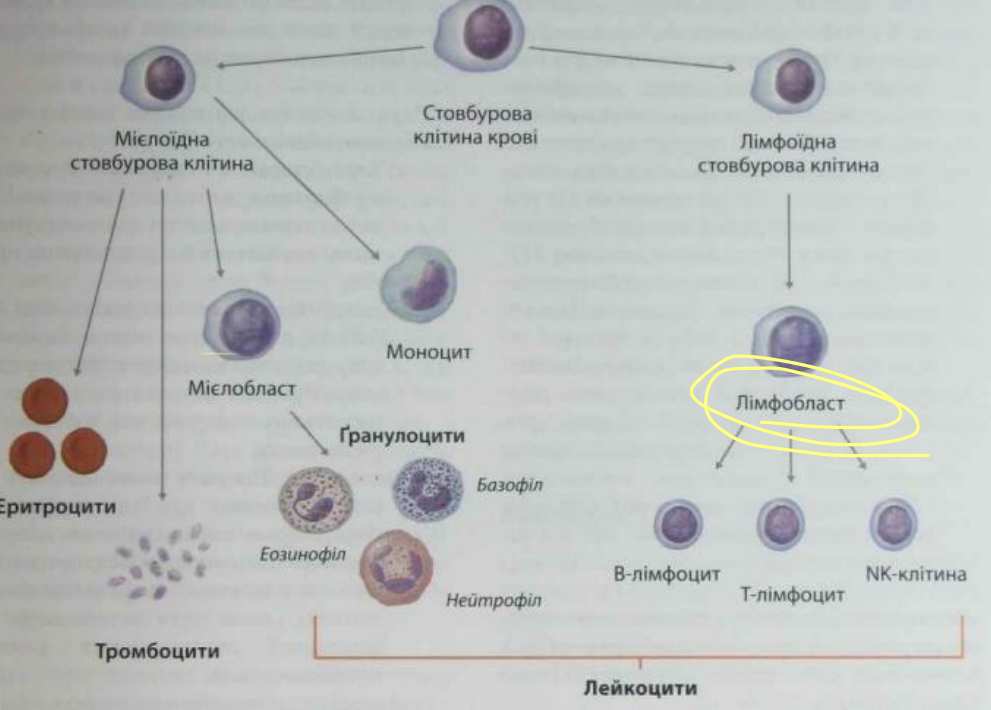

Острый лимфобластный лейкоз – из лимфобластов.

Острый монобластный лейкоз – из монобластов.

Другие формы – зависят от типа поражённых клеток.

Особенности течения острых лейкозов

Алейкемический вариант – отсутствие лейкозных клеток в периферической крови, несмотря на их активное образование в костном мозге.

Лейкопенический вариант – снижение общего количества лейкоцитов в крови из-за угнетения нормального кроветворения.

Острый миелобластный лейкоз (ОМЛ)

Особенности картины крови:

В крови присутствуют опухолевые клетки – миелобласты, так как они активно делятся и легко проникают в кровоток.

Осередки нормального кроветворения сохраняются, что обеспечивает наличие метамиелоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов.

Лейкемический провал – отсутствие промежуточных форм лейкоцитов (промиелоцитов и миелоцитов) между бластами и зрелыми клетками. Это связано с неспособностью миелобластов к дифференцировке и тем, что нормальные кроветворные клетки не выбрасывают в кровь незрелые формы.

Острый лимфобластный лейкоз (олл)

Характерен для детского возраста.

Источник – лимфобласты, утратившие способность к созреванию.

Лейкемический провал

Картина костного мозга при острых лейкозах: бластные клетки составляют более 30% пунктуата костного мозга (в норме большинство клеток – зрелые формы V класса). Лейкозные бластные клетки имеют анапластические изменения, отличаясь от нормальных клеток по морфологии и цитохимическим характеристикам.

Хронические лейкозы

Хронические лейкозы — это заболевания, развивающиеся из клеток кроветворения от IV класса, при которых преобладают определенные типы клеток (миелобласты, лимфоциты, моноциты и т.д.). Для хронических лейкозов характерны лейкемический и сублейкемический варианты течения.

Классификация:

Хронический миелоцитарный лейкоз (миелолейкоз)

Хронический лимфоцитарный лейкоз (лимфолейкоз)

Хронический моноцитарный лейкоз

Хронический эритромиелоз

Хронический миелоцитарный лейкоз.

Источником развития миелолейкоза могут быть миелобласты, промиелоциты и миелоциты. Хронический лейкоз сохраняет способность к делению, поэтому при поражении, например, миелобластов в крови будут все клетки, происходящие от миелобластов, а именно промиелоциты, миелоциты, метамиелоциты, палочкоядерные и сегментоядерные гранулоциты. Следовательно хронике не характерен феномен "лейкемического провала", зато характерно гиперрегенераторное смещение лейкоцитарной формулы влево.

Базофильно-эозинофильной ассоциацией: увеличивается доля базофилов и эозинофилов в периферической крови.

Жировая ткань полностью вытесняется кроветворной, достаточно быстро уменьшается плацдарм нормального гемопоэза.

Генетическим маркером этого заболевания является так называемая филадельфийская хромосома. Причина её появления — транслокация между 9-й и 22-й хромосомами. В кроветворных клетках в передаче информации от клеточных рецепторов к ядру участвуют цитоплазматические тирозинкиназы, одна из которых кодируется геном ABL, который находится в 9-й хромосоме. При транслокации этого гена в 22-ю хромосому происходит слияние генов ABL и BCR, в результате чего образуется новый гибридный ген, продукт которого — онкопротеин Abl-Bcr. В отличие от нормального белка ABL, новый белок сохраняет высокую ферментативную активность постоянно, независимо от того, действуют ли на клетку стимуляторы клеточного деления.

Хронический лимфоцитарный лейкоз.

Считается, что опухолевая трансформация, начинающая лимфолейкоз, происходит на уровне лимфобластов. Основная масса лейкозных клеток крови представлена лимфоцитами. Их количество в лейкоцитарной формуле составляет 80-90 %. Кроме лейкозных лимфоцитов, в крови могут обнаруживаться пролимфоциты и единичные лимфобласты.

Характерно появление так называемых теней Боткіна-Гумпрехта— полуразрушенных ядер лимфоцитов, которые образуются как артефакт при приготовлении мазков крови.

Лимфоциты лейкозного клона (B-лимфоциты) могут продуцировать иммуноглобулины одной специфичности (моноклональные), однако при этом угнетается антителообразование другими нормальными клонами B-лимфоцитов, и постепенно развивается иммунологическая недостаточность.

В красном костном мозге происходит почти полное замещение кроветворной ткани лимфоцитами.

Лимфомы.

Лимфома — это общее название злокачественных опухолей, возникающих из лимфоидных клеток, которые преимущественно локализуются вне костного мозга (в лимфатических узлах, селезенке, лимфоидной ткани различных органов, таких как кишечник и околоносовые пазухи). В большинстве случаев характеризуется локальным ростом. Лейкемизация лимфомы приводит к поражению костного мозга и кроветворных органов.

Классификация злокачественных лимфом:

1. Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — это злокачественное новообразование лимфатической системы, характеризующееся образованием в лимфатических узлах полиморфноклеточных гранулем, содержащих атипичные многоядерные клетки Березовского-Рида-Штернберга.

2. Неходжкинские злокачественные лимфомы

По морфологическому типу:

В- и Т-клеточные лимфомы (лейкозы),

Лимфомы из клеток-предшественников В- и Т-клеток,

Лимфомы из зрелых В- и Т-лимфоцитов.

Этиология

Ионизирующее излучение

Химические канцерогены

Генетическая предрасположенность.

Вирус Эпштейна — Барр вызывает развитие лимфомы Беркитта у детей в возрасте от 2 до 14 лет в некоторых странах Центральной Африки. Лимфома Беркитта не является лейкозом в буквальном смысле, так как развивается без первичного поражения красного костного мозга. Источник опухоли — поднижнечелюстные лимфатические узлы. Опухоль растет очень быстро, удваивая свою массу каждые 2 дня. Через 6-12 недель ребенок может погибнуть. Геном EBV обнаруживается в 30-40% случаев лимфомы Ходжкина, а также во многих В-клеточных лимфомах, возникающих при Т-клеточных иммунодефицитах, и в редком варианте лимфом, вызванных природными киллерными (NK) клетками.

Вирус Т-клеточной лейкемии человека (HTLV-1), ретровирус, принадлежащий группе Т-лимфотропных вирусов, вызывает развитие Т-клеточной лимфомы-лейкемии у взрослых. Этот лейкоз распространен в Японии, странах Карибского бассейна, Южной Америке и на Аляске. По своим свойствам HTLV-1 похож на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который вызывает СПИД.

Герпесвирус саркомы Капоши / герпесвирус человека-8 (KSHV/HHV-8) является причиной развития одной из редких форм В-клеточной лимфомы, связанной с тканями плевры.

Установлена тесная связь между хроническим воспалением слизистой оболочки желудка, вызванным Helicobacter pylori, и В-клеточной лимфомой, локализующейся в стенках этого органа. Также выявлена ассоциация между особенностями хронического воспаления тонкой кишки — глютеновой энтеропатией — и интестинальной Т-клеточной лимфомой.

Патогенез.

I стадия — инициация (опухолевая трансформация). Под воздействием канцерогенов в стволовой гемопоэтической клетке костного мозга возникают точечные мутации (делеции) генов-супрессоров (антионкогенов) и онкогенов, с отключением антибластомной программы, включая апоптоз. Эти ключевые генетические нарушения придают мутировавшей стволовой клетке способность к безмерному делению, что является фундаментальной особенностью опухолевого роста. Гемопоэтическая стволовая клетка становится стволовой лейкозной (раковой) клеткой.

II стадия — промоция (моноклональная стадия). При наличии в организме промоторных факторов, усиливающих клеточную пролиферацию, лейкозная стволовая клетка бесконтрольно делится, что приводит к образованию бессмертного моноклона с последующим увеличением его численности. Таким образом, в основе формирования опухолевой популяции в костном мозге лежит начальное возникновение одной злокачественной стволовой клетки, а затем — клона лейкозных клеток. Нестабильность генотипа лейкозных клеток является важным условием, которое облегчает возникновение новых мутаций — как спонтанных, так и вызванных длительным воздействием канцерогенных факторов. В результате этого образуются новые опухолевые клоны, и опухолевый процесс переходит в более злокачественную стадию.

III стадия — прогрессия и метастазирование. На этом этапе многочисленные мутации приводят к дестабилизации генома трансформированных клеток моноклона, сопровождаясь гиперэкспрессией онкогенов и супрессией антионкогенов. В результате формируются более агрессивные субклоны, обладающие свойствами злокачественности: происходит замещение (метаплазия) нормального гемопоэза, лейкозные клетки распространяются гематогенным путем, формируя инфильтраты в различных органах и очаги аберрантного гемопоэза. Особенно выражена лейкозная пролиферация в тканях ретикулоэндотелиальной системы, что приводит к гепатомегалии, спленомегалии и лимфаденопатии. Бластные клетки приобретают выраженные дегенеративные изменения, теряя морфологическую и цитохимическую дифференцировку. В кроветворных органах и крови увеличивается количество бластных клеток, способных противостоять иммунному, гормональному и цитостатическому воздействию. Преобладают клоны опухолевых клеток, наиболее устойчивых к этим факторам.

Клиника.

Клинические синдромы при развитии лейкозов:

Гематологические синдромы:

Панцитопения — снижение содержания всех форменных элементов крови.

Анемия. Основой её патогенеза является нарушение эритропоэза.

Геморрагический синдром. Обусловлен главным образом тромбоцитопенией и лейкозными инфильтратами в стенки кровеносных сосудов.

Нарушение неспецифической противомикробной защиты, что ведет к снижению резистентности организма к инфекциям.

Иммунологическая недостаточность. Развивается как следствие лимфопении (при острых лейкозах и хроническом миелолейкозе) или неполноценности лейкозных лимфоцитов (при хроническом лимфолейкозе).

Синдромы, связанные с особенностями функционирования лейкозных клеток:

Лихорадка. Обычно лихорадка не инфекционного происхождения.

Интоксикация. Многие компоненты погибших лейкозных клеток имеют токсическое действие на центральную нервную систему, что вызывает усталость, общую слабость, тошноту и другие симптомы.

Аутоиммунные процессы. Могут развиваться на фоне иммунных нарушений, связанных с нарушением работы лейкозных клеток.

Синдромы, связанные с метастазированием лейкозных клеток и развитием лейкозных пролифератов в различных органах и тканях:

Увеличение лимфатических узлов, печени и селезёнки.

Кожный синдром. Обусловлен появлением в коже пролифератов лейкозных клеток — лейкемидов.

Язвенно-некротические поражения слизистых оболочек (стоматит, ангина, энтеропатии).

Костно-суставной синдром, проявляющийся болями в костях и суставах.

Синдром нейролейкоза. Может проявляться менингеальным синдромом, повышением внутричерепного давления и различными неврологическими нарушениями, такими как парезы, параличи, парестезии. Он развивается из-за появления лейкозных клеток в оболочках головного и спинного мозга, вещества мозга, нервных стволах и вегетативных ганглиях.

Лейкозный пневмонит. Лейкозные пролифераты нарушают дыхательную функцию лёгких, что приводит к недостаточности внешнего дыхания.

Сердечная недостаточность. Может быть результатом размножения лейкозных клеток в миокарде.