- •Патофизиология как фундаментальная наука и учебная дисциплина. Предмет и задачи патофизиологии; ее значение для клинической медицины.

- •Харктеристика понятий: здоровье, болезнь, патологический процесс, типовые патологические процессы, патологическое состояние.

- •Этиология. Взаимосвязь причины и условий в патологии. Критика механистических и идеалистических теорий этиологии.

- •Понятие о патогенезе. Основные звенья патогенеза. «Порочный круг» в патологии. Понятие о нервизме в патологии.

- •Механизмы выздоровления. Их уровни. Диалектическое единство с механизмами нарушений в ходе болезни.

- •Понятие реактивности организма; основные факторы, определяющие реактивность; виды реактивности. Роль конституции в патологии.

- •Адаптация. Виды. Механизмы. Стадии. Роль адаптации в патологии.

- •Диалектическое единство приспособительных и патологических явлений в процессе адаптации.

- •Танатогенез, стадии. Клиническая и биологическая смерть; принципы реанимации, ее биологические и социально-деонтологические аспекты.

- •Основные причины и формы наследственной патологии, их распространенность. Сходство и различия врожденных и наследственных заболеваний.

- •Общие закономерности патогенеза наследственных форм патологии. Механизмы их передачи.

- •Критика порочных представлений о роли наследственности в патологии.

- •Основные методы изучения наследственных болезней. Принципы их профилактики и лечения.

- •Повреждение клетки, характеристика понятия. Основные повреждающие факторы и механизмы повреждения.

- •Физические факторы повреждения

- •Химические факторы повреждения

- •Биологические факторы повреждения

- •Генез повреждающих факторов

- •Эффекты повреждающих факторов

- •Специфические и неспецифические проявления повреждения клеток. Защитно-приспособительные процессы в клетке при воздействии повреждающих агентов.

- •Ионизирующая радиация как патогенный фактор. Механизмы ее воздействия на организм и характер вызываемых повреждений.

- •Лучевая болезнь: виды, патогенез, принципы лечения. Способы защиты от лучевых поражений.

- •Основные формы, причины и механизмы внутрисосудистых расстройств микроциркуляции.

- •Основные формы, причины и механизмы транс-, экстраваскулярных расстройств микроциркуляции. Трансмуральные нарушения микроциркуляции

- •Экстраваскулярные нарушения микроциркуляции

- •Капилляро-трофическая недостаточность

- •Артериальная и венозная гиперемия; причины, механизмы развития, проявления, последствия. Артериальная гиперемия

- •Венозная гиперемия

- •Ишемия; причины, механизмы развития, проявления, последствия. Компенсаторные реакции при ишемии.

- •Механизмы, обусловливающие увеличение потребности ткани в притоке крови и развитие ишемии.

- •Последствия ишемии

- •Коллатеральный кровоток

- •Тромбоз: этиология, стадии и механизмы развития. Виды тромбов. Последствия тромбоза.

- •Эмболия: виды эмболий, их причины, последствия, механизм.

- •Воспаление. Характеристика понятия. Основные компоненты воспаления, медиаторы воспаления, его местные и общие проявления.

- •Первичная и вторичная альтерация в очаге воспаления; причины и механизмы возникновения; значение в развитии воспалительной реакции.

- •Изменения обмена веществ и физико-химические сдвиги в очаге воспаления. Причины и механизмы возникновения; значение в развитии воспаления.

- •Изменение кровообращения в очаге воспаления, их стадии, механизмы и значение.

- •Явления экссудации и эмиграции при воспалении, их механизмы и значение.

- •Фагоцитоз, его механизмы, значение в развитии воспаления.

- •Механизм развития явлений пролиферации.

- •Биологическое значение воспалительной реакции. Связь воспаления с иммунитетом.

- •Лихорадка; общая характеристика и определение понятия. Стадии лихорадки.

- •Этиология лихорадки. Пирогены, их виды и механизмы действия.

- •Терморегуляция при лихорадке. Механизмы изменения теплового баланса на разных стадиях лихорадки. (плюс документ вопрос 34)

- •Гипертермия, гипотермия. Патогенез, стадии. Отличия лихорадки от экзогенной гипертермии. Гипертермия

- •Патогенез гипертермии

- •Гипотермия

- •Этиология

- •Патогенез гипотермии

- •Принципы лечения гипотермии

- •Патогенетическое лечение.

- •Принципы профилактики гипотермии

- •Медицинская гибернация

- •Общая управляемая гипотермия

- •Локальная управляемая гипотермия

- •Изменения обмена веществ и физиологических функций при лихорадке. Значение лихорадки для организма. Понятие о пиротерапии. Обмен веществ.

- •Функции органов и физиологических систем при лихорадке

- •Значение лихорадки

- •Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма; их основные формы и классификация. Иммунопатологические состояния и реакции

- •Этиология

- •Патогенез

- •Иммунодефициты и иммунодефицитные состояния

- •Этиология

- •Примеры иммунодефицитов

- •Патологическая толерантность

- •Физиологическая толерантность

- •Патологическая толерантность

- •Искусственная толерантность

- •Реакция «трансплантат против хозяина»

- •Иммунодефицитные состояния, их основные виды и причины возникновения. Иммунодефициты и иммунодефицитные состояния

- •Примеры иммунодефицитов

- •Иммунная толерантность, виды, механизмы развития, значение.

- •Физиологическая толерантность

- •Патологическая толерантность

- •Искусственная толерантность

- •Реакция «трансплантат против хозяина»

- •Аллергия, этиология и стадии развития. Виды аллергических реакций, их классификация.

- •Общие признаки аллергии

- •Этиология

- •Виды аллергии

- •Сроки развития клинических проявлений

- •Стадии аллергической реакции

- •Иммуногенная стадия

- •Патобиохимическая стадия

- •Стадия клинических проявлений

- •Патогенез аллергических реакций

- •Механизмы развития аллергических реакций реагинового, анафилактического, цитотоксического, иммунокомплексного, туберкулинового типов.

- •Стадия клинических проявлений

- •Патогенез аллергических реакций

- •Этиотропная терапия и профилактика

- •Принципы диагностики, профилактики и лечения аллергических форм патологии.

- •Принципы терапии и профилактики

- •Типовые нарушения углеводного обмена. Гипо- и гипергликемия: причины и механизмы возникновения, значение для организма.

- •Гипергликемии.

- •Патофизиология белкового обмена. Голодание. Виды. Патогенез. Стадии.

- •Баланс азота

- •Избыточное поступление белка в организм

- •Нарушения аминокислотного состава потребляемого белка

- •Дефицит незаменимых аминокислот

- •Избыток отдельных аминокислот

- •Типовые расстройства обмена белков

- •Гипогидратация организма; виды, причины, механизмы развития, основные проявления. Гипогидратация

- •Виды гипогидратации

- •Гипоосмоляльная гипогидратация

- •Гиперосмоляльная гипогидратация

- •Изоосмоляльная гипогидратация

- •Патофизиология жирового обмена.

- •Патогенез проявлений патологий водорастворимых витаминов: гипер-, и гиповитаминозы. Витамин b1

- •Витамин b2

- •Витамин b6

- •Витамин b12

- •Витамин c

- •Фолиевая кислота

- •Пантотеновая кислота

- •Витамин pp

- •Патогенез проявлений патологий жирорастворимых витаминов: гипер-, и гиповитаминозы. Витамин a

- •Витамин d

- •Витамин e

- •Витамин k

- •Особенности этиологии и патогенеза рахита и гипервитаминоза d у детей и взрослых. Принципы профилактики и терапии рахита. Гиповитаминоз d

- •Гипервитаминоз d

- •Гипо- и гипергидратация организма; виды, причины, механизмы развития, основные проявления. Гипогидратация

- •Виды гипогидратации

- •Гипоосмоляльная гипогидратация

- •Гиперосмоляльная гипогидратация

- •Изоосмоляльная гипогидратация

- •Гипергидратация

- •Гипоосмоляльная гипергидратация

- •Гиперосмоляльная гипергидратация

- •Изоосмоляльная гипергидратация

- •Механизмы компенсации гипергидратации

- •Принципы устранения гипергидратации

- •Типовые нарушения кислотно-основного баланса организма; их классификация и методы выявления.

- •Основные параметры

- •Механизмы устранения сдвигов кислотно-основного состояния организма

- •Кщр (кислотно-щелочное равновесие). Химические буферные системы

- •Причины, патогенез и основные признаки газовых и негазовых ацидозов; их значение для организма.

- •Причины, патогенез и основные признаки газовых и негазовых алкалозов; их значение для организма.

- •Гипоксия; общая характеристика и определение понятия. Классификация гипоксических состояний.

- •Гипоксия экзогенного и дыхательного типов: причины возникновения, патогенез, характеристика газового состава артериальной и венозной крови. Этиология

- •Патогенез экзогенных гипоксий

- •Эндогенные типы гипоксии

- •Дыхательный тип гипоксии

- •Гипоксия тканевого типа: причины возникновения, патогенез, характеристика газового состава артериальной и венозной крови. Патогенез тканевой гипоксии

- •I. Влияние ингибиторов может происходить тремя путями:

- •Гипоксия гемического и циркулярного типов: причины возникновения, патогенез, характеристика газового состава артериальной и венозной крови. Циркуляторный (гемодинамический) тип гипоксии

- •Гемический (кровяной) тип гипоксии

- •Тканевой тип гипоксии

- •Субстратный тип гипоксии

- •Перегрузочный тип гипоксии

- •Смешанный тип гипоксии

- •Причины формирования и механизмы экстренной и долговременной адаптации организма к гипоксии.

- •Экстренная адаптация

- •Долговременная адаптация

- •Нарушения метаболизма и функций организма при гипоксии. Принципы профилактики и терапии гипоксических состояний. Нарушения функций органов и тканей

- •Принципы устранения гипоксии

- •Стресс, его роль в развитии патологических процессов.

- •Особенности стресса

- •Стадии стресса

- •Виды стресса

- •Антистрессорные механизмы

- •Механизмы реализации антистрессорных реакций

- •Принципы коррекции стресса

- •Опухоли; определение понятия. Биологические особенности доброкачественных и злокачественных опухолей.

- •Биологические особенности опухолей

- •1. Атипия размножения

- •Морфологическая атипия (клеточная и тканевая).

- •Биологические особенности, характерные для злокачественных опухолей

- •Стадия проникновения опухолевых клеток в нормальную ткань, размножение их и образование новых опухолевых узлов.

- •Этиология опухолей. Характеристика канцерогенных факторов. Этиология

- •Общие этапы канцерогенеза

- •Этапы химического канцерогенеза

- •Этапы физического канцерогенеза

- •Современные представления о механизмах развития опухолей. Понятие опухолевой прогрессии.

- •Характеристика обмена веществ в опухолевой ткани и в организме-носителе опухоли.

- •Роль реактивности организма в возникновении, развитии и исходе опухолей. Механизмы антибластомной резистентности организма. Противоопухолевая защита организма

- •Антиканцерогенные механизмы

- •Антимутационные механизмы

- •Антицеллюлярные механизмы

- •II Патофизиология органов и систем

- •Понятие об анемиях и эритроцитозах; их классификация. Значение для организма.

- •Виды анемий

- •Первичные эритроцитозы

- •Вторичные эритроцитозы

- •Постгеморрагические анемии: этиология, патогенез, картина периферической крови.

- •Гемолитические анемии: классификация, патогенез, этиология.

- •Железодефицитные анемии: патогенез, этиология.

- •В12(фолиево)-дефицитные анемии: этиология, патогенез, картина периферической крови.

- •Лейкоцитозы и лейкопении; их виды, причины и механизмы возникновения, значение для организма.

- •Лейкозы; определение понятия, принципы классификации. Этиология лейкозов. Опухолевая прогрессия при лейкозах.

- •Нарушения кроветворения и картина периферической крови при лейкозах. Расстройства в организме при лейкозах, их патогенез.

- •Лейкемоидные реакции: их типы, причины возникновения, сходство с лейкозами и отличия от них; значение для организма.

- •Гипокоагуляционно-геморрагические состояния: причины возникновения, механизмы развития и проявления. Типы кровоточивости.

- •Гиперкоагуляционно-тромботические состояния: причины возникновения, механизмы развития и проявления.

- •Артериальные гипотензии: виды, этиология, патогенез.

- •Острая кровопотеря: нарушения функций, защитно-приспособительные реакции организма, исходы.

- •Почечная артериальная гипертензия; виды, этиология и патогенез.

- •Эндокринные артериальные гипертензии; виды, этиология и патогенез.

- •Гипертоническая болезнь: этиология, стадии, механизмы развития.

- •Сердечная недостаточность, ее виды. Нарушения в организме при недостаточности сердечной деятельности.

- •Перегрузочная форма сердечной недостаточности; этиология и патогенез. Смотри еще вопрос 18!!!

- •Гипертрофия миокарда: виды, причины и механизмы развития, значение.

- •Метаболическая форма сердечной недостаточности; ее этиология и патогенез.

- •Коронарная недостаточность: виды, причины возникновения и механизмы развития, последствия.

- •Аритмии сердца: основные виды, причины возникновения, значение для организма.

- •Острая сосудистая недостаточность. Обморок. Коллапс; его виды, этиология и патогенез.

- •Шок; его виды, этиопатогенез.

- •Типовые нарушения секреторной и моторной функций желудка и кишечника. Расстройства пищеварения при этих нарушениях.

- •Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: общая характеристика, механизмы развития.

- •Печеночная недостаточность; причины возникновения, обменные и функциональные нарушения в организме.

- •Надпеченочная желтуха; причины возникновения, механизмы развития, основные признаки.

- •Печеночно-клеточная желтуха; причины возникновения, стадии, механизмы развития, основные признаки.

- •Подпеченочная желтуха; причины возникновения, механизмы развития, основные признаки.

- •Нарушения диуреза; типы нарушений, причины и механизмы возникновения, значения для организма.

- •Диффузный гломерулонефрит; причины возникновения, проявления.

- •Понятие о почечной недостаточности, ее виды. Причины и механизмы возникновения, основные проявления. Уремическая кома.

- •Нефротический синдром. Этиология, патогенез.

- •Общие причины и механизмы эндокринных расстройств, принципы лечения.

- •Сахарный диабет I типа, этиология, патогенез, проявления.

- •Сахарный диабет II типа, этиология, патогенез, проявления.

- •Диабетическая кома, виды, патогенез развития и повреждений нервной системы.

- •Принципы лечения сахарного диабета I, II типа, диабетических ком.

- •Гипофункция передней доли гипофиза: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Гиперфункция передней доли гипофиза: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Нарушение функций задней доли гипофиза: виды, причины, проявления расстройств и механизмы их развития.

- •Гипофункция коркового слоя надпочечников: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Гиперфункция коркового слоя надпочечников: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Ятрогенный гиперкортицизм и гипокортицизм, частые ситуации возникновения, проявления, лечение.

- •Гипофункция щитовидной железы: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Гиперфункция щитовидной железы: причины возникновения, характер и механизмы развивающихся в организме нарушений.

- •Патология паращитовидных желез. Механизмы нарушений фосфорно-кальциевого обмена в организме.

- •Патология деятельности половых желез. Гипер- и гипогонадизм.

- •Патофизиология тимуса и эпифиза. Виды, механизмы, проявления.

- •Общая этиология и патогенез нарушений деятельности нервной системы.

- •Современные представления о механизмах развития нервной дистрофии.

- •Неврозы; принципы и методы моделирования. Значение типов высшей нервной деятельности в возникновении неврозов.

- •Расстройства в организме при неврозах, их основные проявления. Вегетоневроз.

- •Основные типы неврозов у человека. Невроз как предболезнь.

- •Патофизиологические механизмы наркоманий.

Основные причины и формы наследственной патологии, их распространенность. Сходство и различия врожденных и наследственных заболеваний.

Наследственность – свойство организма сохранять и обеспечивать передачу признаков потомкам, а также программировать особенности их индивидуального развития в конкретных условиях среды.

Наследование – процесс передачи генетической информации о признаках осуществляется через гаметы (в случае полового размножения) и через соматические клетки (при бесполом).

Наследуемость – доля фенотипической изменчивости, обусловленная генетическими различиями между особями.

Изменчивость – свойство организма приобретать новые признаки и особенности индивидуального развития, отличающиеся его от родительских.

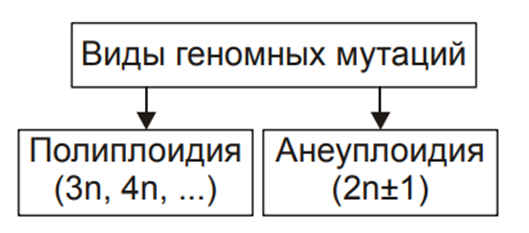

Полиплоидия означает увеличение числа наборов хромосом, кратное гаплоидному (3n, 4n, 5n и т.д.). Причинами этого чаще всего являются двойное оплодотворение и отсутствие первого мейотического деления. У человека полиплоидия, а также большинство анеуплоидий приводят к летальным исходам.

Анеуплоидия представляет собой изменение (уменьшение – моносомию или увеличение – трисомию) числа хромосом в диплоидном наборе, т.е. – не кратное гаплоидному (2n+1, 2n1 и т.д.). Анеуплоидия является следствием одного из двух механизмов: 1) нерасхождения хромосом (все хромосомы в анафазе отходят к одному полюсу; при этом образуются две гаметы: одна из них имеет лишнюю хромосому, а другая – отсутствие ее), 2) «анафазного отставания» (в анафазе одна из движущихся хромосом отстаёт от всех других, что и приводит к ее «дефициту» – анеуплоидии).

Трисомия означает наличие трёх гомологичных хромосом в кариотипе (например, в 21–й паре, приводящее к развитию синдрома Дауна; в 18–й паре, проявляющееся синдромом Эдвардса; в 13–й паре, обусловливающее развитие синдрома Патау).

Моносомия характеризуется наличием только одной из двух гомологичных хромосом. При моносомии по любой из аутосом нормальное развитие эмбриона невозможно. Единственная совместимая с жизнью моносомия у человека (по хромосоме X) приводит к развитию синдрома Шерешевского–Тёрнера (45,Х0).

Сходство и различия врожденных и наследственных заболеваний: наследственные болезни возникают при нарушении генного аппарата. Врождённые заболевания связаны с повреждением организма ребёнка в период внутриутробного развития, и не связаны с повреждением генома.

Общие закономерности патогенеза наследственных форм патологии. Механизмы их передачи.

Наследственные заболевания характеризуются тем, что они передаются от родителей потомкам через половые клетки.

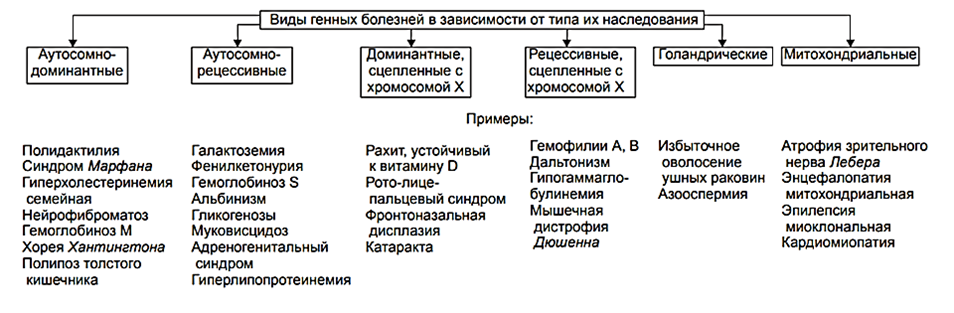

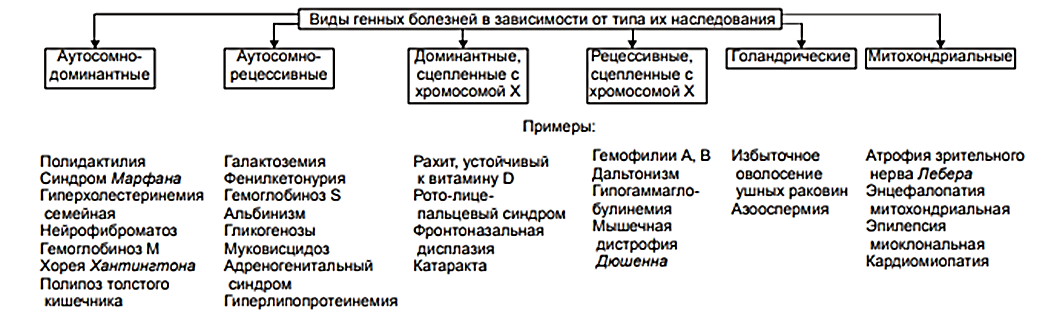

Для любого моногенного заболевания существенной характеристикой является тип наследования: аутосомно – доминантный, аутосомно–рецессивный, сцепленный с хромосомой X (доминантный и рецессивный), голандрический (сцепленный с хромосомой Y) и митохондриальный.

Термины «доминантный» и «рецессивный» характеризуют фенотип, которой определяется аллельной парой. При заболеваниях с рецессивным типом наследования фенотип гетерозиготы может не отличаться от нормы (т.е., иметь слабые проявления заболевания или не иметь их вообще). При заболеваниях с доминантным типом наследования пациенты в гетерозиготном состоянии имеют практически ту же картину заболевания, что и больные в гомозиготном состоянии. Важно, что проявления заболевания у гомозигот более тяжелые, чем у гетерозигот. В связи с этим, появилось понятие о полудоминантном или частично доминантном типе наследования заболеваний.

Аутосомно-доминантное наследование патологии имеет ряд особенностей: – один из родителей пациента, как правило, болен (исключением являются врожденные случаи, когда заболевание является результатом впервые возникшей мутации); – выраженность и количество проявлений зависят от действия факторов внешней среды; – частота патологии у лиц мужского и женского пола одинаковая; – в каждом поколении имеются больные (этот признак обозначается как вертикальный характер распространения болезни); – вероятность рождения больного ребёнка равна 50% (независимо от пола ребёнка и количества родов); – непоражённые члены семьи, как правило, имеют здоровых потомков (поскольку не имеют мутантного гена).

Примерами заболеваний с аутосомно-доминантным типом наследования могут быть синдром Марфана, гемоглобиноз M, хорея Хантингтона, полипоз толстой кишки, семейная гиперхолестеринемия, нейрофиброматоз, полидактилия.

Особенностями аутосомно-рецессивного наследования заболеваний являются следующие: - родители больного, как правило, здоровы; это заболевание может обнаруживаться и у других родственников, например у двоюродных или троюродных братьев (сестёр) больного; - в гомозиготном состоянии проявления болезни более однотипны, чем в гетерозиготном в связи с высокой пенетрантностью патогенного гена; - симптомы болезни обычно выявляются уже в детском возрасте; - частота патологии у лиц мужского и женского пола равная; - в родословной патология проявляется «по горизонтали», часто у сибсов; - заболевание отсутствует у единокровных (дети одного отца от разных матерей) и единоутробных (дети одной матери от разных отцов) братьев и сестёр; - появление аутосомно-рецессивной патологии более вероятно при кровнородственных браках за счёт большей вероятности встречи двух супругов, гетерозиготных по одному и тому же патологическому аллелю, полученному от их общего предка. Чем больше степень родства супругов, тем эта вероятность выше.

Примеры: фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, кожно-глазной альбинизм, галактоземия, гликогенозы, гиперлипопротеинемии, муковисцидоз.

Сцепленное с Х-хромосомой доменантное наследование. Важными особенностями доминантного типа наследования заболеваний, сцепленных с полом являются:- поражение лиц мужского и женского пола, но женщин в 2 раза чаще; при этом у мужчин отмечается более тяжёлое течение заболевания; - передача болеющим мужчиной патологического аллеля всем дочерям и только дочерям, но не сыновьям, поскольку сыновья получают от отца хромосому Y; - передача больной женщиной заболевания и сыновьям и дочерям с равной вероятностью.

Примерами заболеваний с доминантным X–сцепленным типом наследования могут служить одна из форм гипофосфатемии с доминантным X–сцепленным типом наследования витамин D-резистентный рахит, болезнь Шарко–Мари–Тута X-сцепленная доминантная, рото-лице-пальцевой синдром типа I.

Сцепленным с Х хромосомой рецессивное наследование: - больные дети рождаются в браке фенотипически здоровых родителей; - заболевание наблюдается почти исключительно у лиц мужского пола, а матери больных являются облигатными носительницами патологического гена; - сын никогда не наследует заболевание от отца; - у носительницы мутантного гена вероятность рождения больного ребёнка равна 25% (независимо от пола новорождённого), вероятность рождения больного мальчика - 50%.

Примерами заболеваний с рецессивным X–сцепленным типом наследования могут быть: гемофилия A, гемофилия B, X-сцепленная рецессивная болезнь Шарко–Мари–Тута, дальтонизм, мышечная дистрофия Дюшенна–Беккера, синдром Калльмана, болезнь Хантера (мукополисахаридоз типа II), гипогаммаглобулинемия брутоновского типа.

Голландрический, или сцепленный с Y-хромосомой, тип наследоввния. Особенностями наследования патологии с Y–сцепленным типом являются: - передача признака от отца всем сыновьям и только сыновьям; -дочери никогда не наследуют признак от отца, т.к. у них нет Y хромосомы; - «вертикальный» характер наследования признака; - 100% вероятность наследования для лиц мужского пола равна; - гены, ответственные за развитие патологического признака, локализованы в хромосоме Y.

Примеры признаков, передающихся по Y–сцепленному типу наследования: –гипертрихоз ушных раковин, –избыточный рост волос на средних фалангах пальцев кистей, – азооспермия.

Митохондриальное наследование: - наличие патологии у всех детей больной матери; - рождение здоровых детей у больного отца и здоровой матери (объясняется тем, что митохондриальные гены наследуются от матери).

Примеры заболеваний («митохондриальные болезни»): атрофия зрительного нерва Лебера, синдромы Лея (митохондриальная миоэнцефалопатия), MERRF (миоклоническая эпилепсия), кардиомиопатия дилатационная семейная.

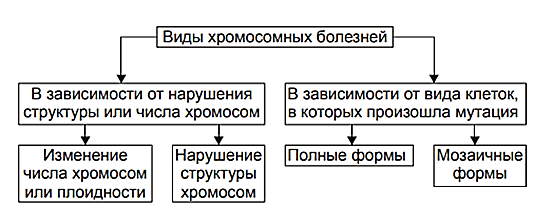

Хромосомные болезни выявляются у новорождённых с частотой 6:1000. Инициальное звено патогенеза – геномная или хромосомная мутация. Хромосомный дисбаланс приводит к остановке либо нарушению эмбрионального развития, в том числе ранних этапов органогенеза. В результате формируются множественные ВПР. Тяжесть нарушений обычно коррелирует со степенью хромосомного дисбаланса: чем больше хромосомного материала вовлечено в аберрацию, тем раньше проявляется хромосомный дисбаланс в онтогенезе, тем значительнее нарушения физического и психического развития индивида. Как правило, потеря хромосомы или ее части приводит к более тяжелым клиническим последствиям, чем присоединение хромосомы или ее части.

ТРИСОМИИ.

Синдром Патау, Трисомия 13. Летальность высокая: более 96% больных погибают до 1–1,5 лет. Проявляется заболевание снижением массы тела, микроцефалией, недоразвитие мозга, аномалиями лица (запавшая переносица, расщелина верхней губы и нёба), полидактилией, ВПР внутренних органов (поджелудочной железы, селезёнки, сердца).

Синдром Эдвардса, Трисомия 18 выявляется у 1 из 7000 новорождённых. Около 2/3 детей с синдромом Эдвардса умирают в первые 6 месяцев жизни. Проявляется синдром сниженной массой тела, аномалиями лицевого и мозгового черепа (долихоцефалией, деформациями ушных раковин, гипоплазией нижней челюсти, микростомией), короткой грудиной, узкими межрёберными промежутками, короткой и широкой грудной клеткой, ВПР сердца и других внутренних органов, нарушениями психомоторного развития.

Синдром Дауна, Трисомия 21 наблюдается с частотой 1:750 новорождённых. Характерна малая средняя продолжительностью жизни (35 лет). Проявляется заболевание аномалиями лицевого и мозгового черепа (уплощённый затылок; запавшая спинка носа; косой «монголоидный» разрез глаз; толстые губы; утолщённый язык с глубокими бороздами; маленькие, низко расположенные уши; высокое нёбо), гипотонией мышц, аномалиями развития внутренних органов (сердца, почек, кишечника), короткими пальцами; аномалиями дерматоглифики (поперечная ладонная складка), умственной отсталостью разной степени (от минимальной дебильности до тяжёлой идиотии).

МОНОСОМИИ. Частичные моносомии характеризуются делецией части какойлибо хромосомы и встречаются редко (примерно 1:50 0001:100 000 родившихся детей). Пример: синдром кошачьего крика (5р-), развивающийся в результате делеции части короткого плеча хромосомы 5. Проявления: плач новорождённого, похожий на мяуканье кошки (причиной являются аномалии гортани в виде её сужения, отёчности слизистой оболочки и уменьшения величины надгортанника), черепно-лицевые аномалии (микроцефалия, антимонголоидный разрез глаз, гипертелоризм, круглое лицо у новорождённых, узкое, вытянутое – у взрослых), отставание умственного и физического развития у детей, идиотия у взрослых (у 1% IQ менее 20), нарушения структуры рёбер и позвонков.

АНОМАЛИИ ПОЛОВЫХ ХРОМОСОМ. Нарушение расхождения половых хромосом приводит к образованию аномальных гамет: у женщин — XX и 0 (в последнем случае гамета не содержит половых хромосом); у мужчин — XY и 0. При слиянии половых клеток в подобных случаях возникают количественные нарушения половых хромосом. При болезнях, вызванных дефицитом или избытком Х хромосом, нередко наблюдается мозаицизм.

Синдром Кляйнфелтера. Частота: 2-2,5 на 1000 новорождённых мальчиков. Кариотип: разнообразные цитогенетические варианты (47,XXY; 48,XXXY; 49,XXXXY и др.), но чаще встречается вариант 47,XXY. Проявления: высокий рост, непропорционально длинные конечности, отложение жира по женскому типу, евнухоидное телосложение, скудное оволосение, гинекомастия, гипогенитализм, бесплодие (в результате нарушения сперматогенеза, снижения продукции тестостерона и увеличения продукции женских половых гормонов), снижение интеллекта (чем больше в кариотипе добавочных хромосом, тем более выражено). Лечение мужскими половыми гормонами направлено на коррекцию вторичных половых признаков, но и после терапии больные остаются бесплодными.

Трисомия X - наиболее частый синдром из группы полисомий X; частота 1:1000 новорождённых девочек, кариотип 47,XXX; пол-женский, фенотип женский; как правило, физическое и психическое развитие у женщин с этим синдромом не имеет отклонений от нормы.

Синдром Шерешевского-Тёрнера. Частота синдрома: 1:3000 новорождённых девочек. Кариотип: 45,Х0, но встречаются и другие варианты. Проявления: низкий рост, короткая шея с избытком кожи или крыловидной складкой, широкая, часто деформированная грудная клетка, деформация локтевых суставов, недоразвитие первичных и вторичных половых признаков, бесплодие. Раннее лечение женскими половыми гормонами может оказаться эффективным.

Болезни с наследственным предрасположением называют также многофакторными (мультифакториальными), так как их возникновение определяется взаимодействием наследственных факторов и факторов внешней среды. К болезням с наследственным предрасположением относятся ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, психические заболевания, СД, ревматические болезни, язвенная болезнь желудка, врождённые пороки развития (ВПР) и многие другие. Болезни с наследственным предрасположением классифицируют - в зависимости от числа генов, определяющих предрасположенность, - на моногенные и полигенные.

Моногенные болезни с наследственным предрасположением детерминируются одним мутантным геном и возникают при действии конкретного и обязательного фактора внешней среды. Пример - непереносимость лактозы: при мутантной форме гена лактозы употребление молока приводит к развитию кишечного дискомфорта и поноса.

Полигенные болезни. Предрасположенность к развитию полигенных болезней детерминируется взаимодействием нормальных и изменённых (мутировавших) генов, хотя каждый из них по отдельности не приводит к развитию заболевания. Индивид с такой комбинацией генов под действием определённого фактора окружающей среды достигает «порога возникновения» болезни и заболевает.

Врождённые пороки развития (ВПР), включая аномалии развития, дисплазии и стигмы дизэмбриогенеза, а также причины их появления изучает тератология. Механизм формирования ВПР в ходе внутриутробного развития обозначается как тератогенез, а термин «тератоген» означает фактор, вызвавший ВПР. Большинство ВПР обусловлено воздействием факторов внешней среды, генетическими дефектами или их сочетанием. В ряде случаев не удаётся установить причину ВПР (спорадические заболевания). Число новорождённых с ВПР составляет 2–3% общего количества родившихся живыми детей. Причины ВПР многочисленны. Ими может быть вирусная инфекция (краснуха, цитомегаловирусная и герпетическая инфекции), токсоплазмоз, сифилис, радиация, ЛС, наркотические вещества, химические факторы окружающей среды, болезни матери и т.д.